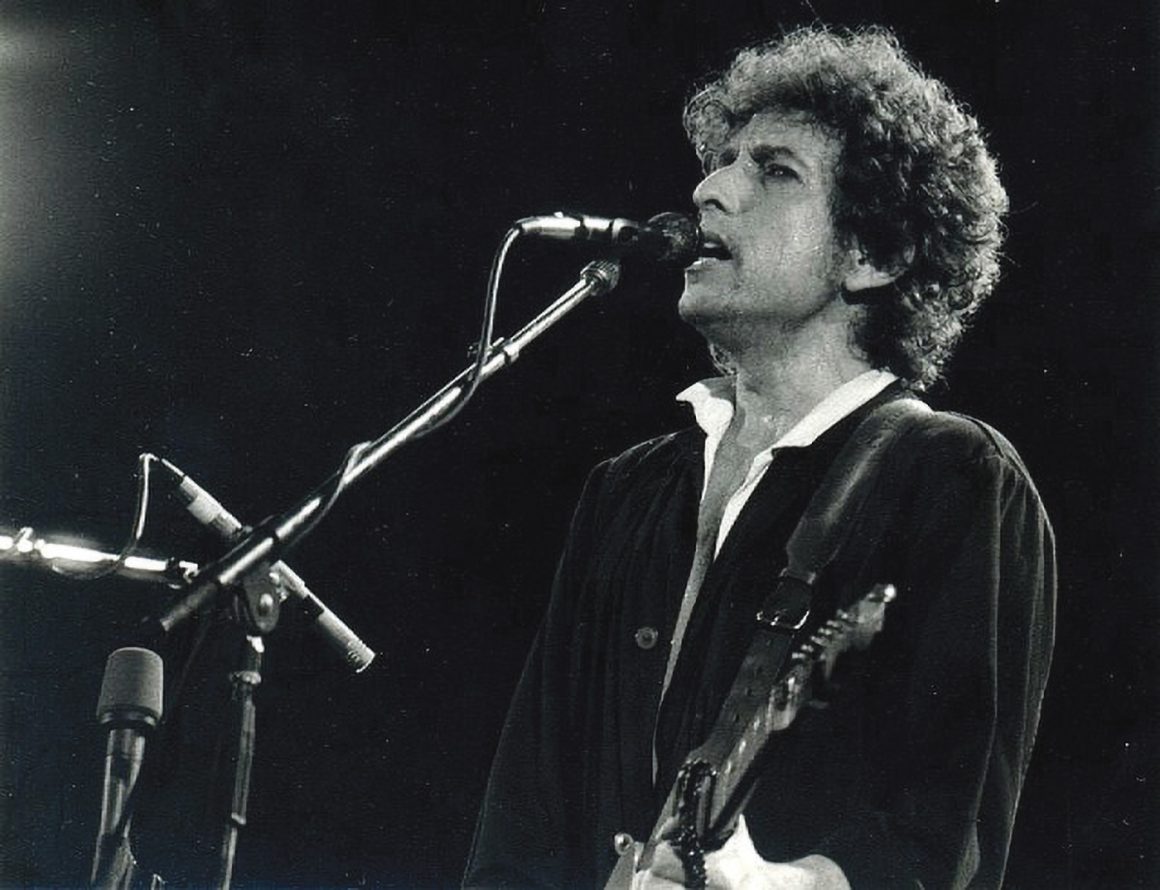

Si bien Bob Dylan siempre se caracterizó por ser alguien fuera del sistema y yendo por la suya, pocas veces fue más outsider y fuera de ley y autoexilado y ajeno a todo y a todos que en la década de los ochenta. Y lo fue con una diferencia atendible: porque si bien en excursiones anteriores Dylan se había caracterizado por salirse del mapa para descubrir lejanos y nuevos territorios, entonces y de pronto, el pionero profesional parecía perdido y sin brújula y, sí, sin dirección a casa y como un completo desconocido. La de los ochenta fue, claro, la década que abrió con el Big Bang del asesinato de John Lennon. Y que trajo el alunizaje invasivo de mtv y el formato compact-disc, la música “visual” (con Michael Jackson & Madonna & David Bowie & Peter Gabriel reinventándose para estadios más toda una joven camada de multiventas con Duran Duran y The Police a la cabeza y clips desbordantes de efectos más o menos especiales). Y enseguida la hiperprofesionalización homogeneizada aun en lo supuestamente vanguardista y transgresor y las producciones multimillonarias y los grandes eventos. Y el modus operandi de Dylan (a pesar de haber sido uno de los fundadores del videoclip con esos tantas veces imitados carteles cayendo al ritmo de “Subterranean homesick blues”) no encajaba muy bien dentro de semejantes parámetros. Así y ahí, en el magnífico falso hit noir “Tight”, Dylan cantaba/confesaba que “Seguiré con la charada / Hasta que se me ocurra cómo salirme de esto / Ya sé que todo fue un gran chiste / Tratase de lo que se tratase / Tal vez algún día / Me acuerde de olvidar”para, en “Dark eyes”, concluir que “Me dicen que sea discreto en cuanto a todos mis propósitos / Me dicen que la venganza es dulce / Y, desde donde están, estoy seguro de que así es / Pero yo no siento nada por su juego donde la belleza no es reconocida / Todo lo que siento es calor y llamas y todo lo que veo son ojos oscuros.”

Ahora, una nueva y dulce entrega, la número dieciséis, en sus arqueológicas Bootleg series titulada Springtime in New York / 1980-1985 recuerda y ajusta cuentas –a lo largo de cinco cd+libro trufado con fotos perversamente invernales– haciendo luz sobre las sombras de esos años. Años aparentemente apagados en su momento pero resultando hoy tan apasionantes e interesantes como las boxes dedicadas a días y noches de gloria, como la anfetamínica ejecución de su mercurial y electrizante Trilogía Eléctrica en catorce meses entre 1965-1966 o la composición de Blood on the tracks en 1974.

Y, sí, aquellos fueron los años. Y Dylan parecía entonces no viejo pero sí, para muchos, anticuado. Dylan venía de su polémica y para muchos inexplicable conversión cristiana luego del éxito de Desire. Y, de pronto, la compañía le solicitaba gentilmente que adecuase su sonido a los tiempos que estaban cambiando y que le pusiese rostro impávido y ceja enarcada a videoclips que parecían parodias de sí mismo. Así, en cinco años, Dylan despacha tres álbumes –Shot of love, Infidels y Empire burlesque– a los que, pudiendo haber sido magistrales, no duda en autosabotear con maestría (y con errada in/decisión de aggiornar lo suyo con desconsoladora ayudita en la consola de Chuck Plotkin y, luego de pensar en ¡David Bowie y Frank Zappa!, Mark Knopfler y Arthur Baker). Y luego Dylan sube aún más la apuesta descendiendo a los polimorfos y perversos retazos de Knocked out loaded y Down in the groove (de 1986 y 1988 y donde se incluyen diamantes brutales como “Brownsville girl”, “Got my mind made up”, “Under your spell”, “Death is not the end” y “Silvio”) y cerrar década por todo lo alto con Oh mercy (1989, junto a Daniel Lanois) y ese formidable y superestelarizado disco infantil dedicado a su hija y jamás presentado como tal que es Under the red sky (1990, con producción de Don y David Was). Por el camino, su desubicada participación en “We are the world”, giras mareantes junto a Tom Petty and The Heartbreakers y Grateful Dead, Live Aid y Farm Aid, entrevistas donde mascullaba acerca del éxito de discípulos confesos como Bruce Springsteen y Dire Straits, Hearts of fire (película que parece un largo e involuntario sketch de Saturday night live), la invención del formato retro-caja que entonces muchos diagnosticarán erróneamente como nostálgico sarcófago faraónico en el bestseller Biograph, el recreo genial junto a los Traveling Wilburys, rumores de alcoholismo rampante y un look cruce de Miami vice con Piratas del Caribe.

Ahora, a sus ochenta años de edad, Springtime in New York revisita y revindica/reivindica sus cuarenta en los ochenta. (Digámoslo: ya hubo alguna reconsideración como el meritorio tributo indie-colectivo Dylan in the 80s: Volume one, con justicieras y apreciativas liner notes del dylanita Jonathan Lethem argumentando con ingenio y genio que ahí y entonces estaban ya las semillas del presente.) Y deja de lado lo anecdótico y coyuntural (no hay críticas de entonces ni biografías posteriores que no lo presenten por entonces como a un Citizen Kane que no sabe quién o qué cuernos era Rosebud) para concentrarse en la música. Y así –al igual que anteriores episodios dedicados al vilipendiado Self portrait o a sus tours religiosos de predicador loco– redimir la obra por encima de la vida y modas del momento. Y lo que se exhuma de las vitales bóvedas por suerte y aparentemente sin fondo de Dylan es una suerte de manual de instrucciones para orientarse en el extravío de, sí, tiempos modernos en el peor sentido de la idea y reencontrar una (media década) perdida a desembocar en esa noche epifánica de concierto en Locarno. Allí y entonces, Dylan (moviéndose por la inercia de su leyenda y ya ni siquiera “reconociendo a mis propias canciones, eran como extraños para mí”) experimenta una epifanía sobre el escenario y se dice que “si entonces yo no hubiese existido, alguien debía inventarme en ese momento”. Y, entonces, Dylan pone rumbo a unos noventa introspectivos en los que inaugurará las Bootleg series y rastreará hacia delante sus fuentes en los arqueológicos álbumes Good as I been to you y World gone wrong (1992-93)para luego renacer (una vez más, y de nuevo junto a Lanois) con el triunfal Time out of mind en 1997. Y dar paso al desde entonces autoproducido y minimal Dylan tardío y crepuscular pero más avanzado y encandilador que nunca y entronizado en su reino de sombras. Personalidad que lo trae hasta el perfecto presente en el que ya nadie (incluyendo no solo a sus contemporáneos sino también a los más jóvenes) duda de su actual sitio en lo más alto del podio y de su importancia e influencia actual editando, el año pasado, algo entre lo mejor y más cuidado de toda su carrera: el tan inspirado como inspirador y atemporal Rough and rowdy ways.

No era/es esa la “primaveral” atmósfera de los discos que vuelve a poner a girar esta compilación. Pocas veces se ha revelado como aquí, más y mejor, el proceder caótico-espasmódico de Dylan en el estudio, quien siempre entendió a sus álbumes como “poco más que postales que se envían desde las vacaciones: no son las vacaciones”. De ser esto cierto, de nuevo, aquí abundan sellos valiosísimos y estampillas escondidas. Y quién osa afirmar que Shot of love, Infidels y Empire burlesque son flojos cuando contienen “In the summertime”, “Every grain of sand”, “The groom’s still waiting at the altar”, “Lenny Bruce”, “Jokerman”, “I and I”, “Sweetheart like you”, “Don’t fall apart on me tonight”, “Dark eyes” (“Yo vivo en otro mundo”,avisa allí), “Tight”, “Emotionally yours”, “When the night comes falling from the sky”. Discos que, además, se dieron el lujo o la locura de dejar fuera y de no reconocer a milagros como “Angelina” (donde se admite con orgullo que “Bueno, siempre ha estado en mi naturaleza / El asumir riesgos / Mi mano derecha retrocede / Mientras mi mano izquierda avanza”), “Lord protect my child”, “Foot of pride”, “Blind Willie McTell”, “Too late” o “New Danville girl”, “Caribbean wind”, “Don’t ever take yourself away”, “Fur slippers” (dolido lamento por las pantuflas que se llevó una exnovia cruel), “Julius and Ethel”, “Straight A’s in love” o “Borrowed time”. Springtime in New York se completa con tomas live,reinvención/demolición de standars ajenos como “Cold, cold heart” y “Sweet Caroline” y “Mistery train” y “Angel flying too close to the ground”, remixes sin cosmética à la mode y versiones muy alternativas de lo propio (Dylan jamás creyó en eso de la versión oficial y/o definitiva de las canciones), ensayos previos a la carretera (un “Señor” de Street legal con Dylan casi gimiendo un “Este lugar ya no tiene sentido alguno para mí”) y su ya legendaria actuación junto a los angelinos punks-chicanos de The Plugz en un trasnoche televisivo de David Letterman.

En una de las mejores canciones “nuevas” incluidas en Springtime in New York,“Too late” (primera y descartada encarnación de la también descartada “Foot of pride”), Dylan no deja de repetir, una y otra vez, que “ya es demasiado tarde para traerlo de regreso… Demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde para traerlo de regreso”.Dylan, por supuesto, no aclara de quién se trata. ¿Se refiera al Jesucristo al que por entonces juraba servir o al Judas que alguna vez se le acusó de ser?

Quién sabe, qué importa.

Lo que sí queda claro, en este otoño ‘21, es que nunca es tarde –volviendo a un por siempre joven y primaveral Bob Dylan– para traerlo de regreso a casa. ~