Envejecer es llenarse de muertos

Gilma Luque

Todas las historias hablan de amor, eso dice Julia Kristeva en un libro llamado así: Historias de amor. Qué trillado, podemos pensar. Es más, casi innecesario. Tedioso. Hablar de amor y de sentimientos. Pero ella no habla solo como filósofa sino como escritora y psicoanalista. Todo, todo, el comienzo, el final, el trauma, la madre, el padre, el abandono, es una historia de amor. Por lo general, trágica.

Y desde ahí comienzo esta perspectiva. ¿Cómo se cuenta una historia de amor? Es decir, cómo contar que se ama sin caer en el cliché eterno. Amar ya es algo fuera de sí. Fuera de tiempo, de cuadro. De contexto.

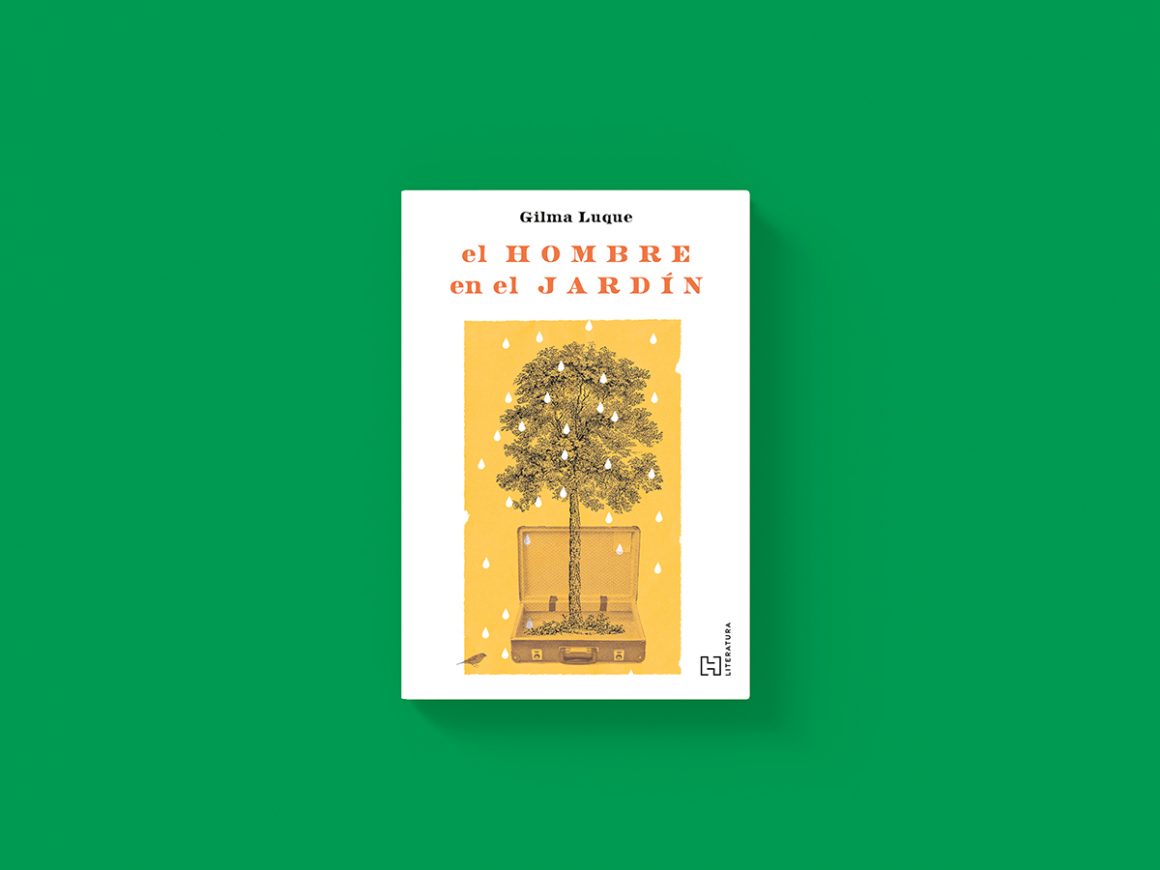

La novela de Gilma Luque, El hombre en el jardín, comienza con un altar, con flores de cempasúchil. Justo así veo todo el relato: una puesta en escena con velas y flores para los que ya no están. De pérdida y de nostalgia. Una nostalgia que asfixia. No abraza, asfixia.

La protagonista va al pasado porque el presente le sabe incómodo. Es niña, es mujer, es esposa, es cuidadora. No es madre, insiste. Una niña pierde a su madre y es criada por los abuelos. El padre está lejos, ya no vivía en su casa cuando la madre la lleva con sus propios padres antes de desaparecer ella misma. La abuela no quiso denunciar la desaparición. Los abuelos se convierten en sus padres. Y cuando la niña crece y se casa se lleva al marido a instalarse ahí mismo. Son hijos, ambos, de esos padres-abuelos. Y, a su vez, no tienen hijos.

Una tortuga desaparece también. La protagonista la dejó de ver años, cree que es su culpa, que abrió la puerta y escapó. Nunca supo qué fue de ella. Igual que con su madre.

La nostalgia es una hiedra que se mete en los muros y va uniendo las ventanas, las puertas, los pasillos, los cuartos de una casa situada en una zona de la Ciudad de México. Una zona que va a ser demolida muchos años después.

La niña extraña a la madre. Al padre no tanto porque no lo vio mucho. Se resigna, crece. Los abuelos hacen lo mejor posible.

Pero la protagonista es la casa. Y el jardín por supuesto. Los abuelos mueren. Y el esposo se va a vivir al jardín. En una casa de campaña. No sabemos por qué. Por cuánto tiempo. Es un poco como ese personaje de Calvino que se sube a un árbol y nunca baja, en El barón rampante. Ella trata de no perder la poca cordura que le queda. No entiende nada. El hombre vive ahí con migajas y no acepta ayuda para lavar su ropa ni acepta comida. Nada. Vive. Pero no vive. Se vuelve un fantasma. En el mismo jardín donde han enterrado a varias mascotas y donde yacen los propios abuelos. El jardín-cementerio.

Un día llegan los de la alcaldía. Que van a demoler el lugar. Luego, todo se desvanece. Edificios alrededor. Taladros. Máquinas. Máquinas por todas partes. Pronto, el jardín dejará de existir. Y debajo de él, los abuelos, los perros, la tortuga. La historia completa de una familia: “El aspecto de las calles es como las imágenes que aparecen en la televisión, lo que queda después de la guerra, escombros sobre un pasaje gris, aunque haya sol. […] Cuando en ese terreno terminen de construir el edificio, perderemos el último rayo de sol que ilumina el jardín.”

Esta casa permanece suspendida en el tiempo con los huesos de sus antepasados en un espacio determinado, que está a punto de no existir más. Pienso en ese hombre que una vez fue esposo y ahora es un ser sucio, alimentado de sobras viviendo en un afuera que es un adentro, como una metáfora de no pertenencia, pero existencia que también es el mundo. Una casa que se pierde es una familia. Es un tiempo de no retorno. Es ella misma. Es la infancia. El amor que le tenía al esposo y que, sin explicar bien por qué, se va gastando en discusiones que no sabe ni de qué tratan. Todo eso también es fantasmal: lo concreto y lo abstracto: la vida física y la vida de la contemplación de la mujer que ve lo que sucede afuera, en ese jardín, pero ese jardín está en un terreno protegido de la calle. Es un afuera sin ser espacio público.

El hombre en el jardín es una novela contenida, cuida el lenguaje, cuida lo que dice. No tiene tiempo que perder. Inés, la narradora, vive en un presente congelado de extrañamiento, como si la nostalgia fuera una cápsula espacio-sensorial, no quiere salir de ahí pero a la vez pasan cosas que la obligan a salir de ahí. Como cuando llueve y ella y la abuela limpian toda la noche la cocina mientras los hombres duermen arriba. Lejos de parecer una escena de sumisión femenina y doméstica (que permite esa lectura) es una escena de complicidad entre la abuela-madre y la hija-nieta. Un lugar que, justo por lo doméstico, no quiere a nadie más.

Luque (Ciudad de México, 1977) hace parecer que esta es una novela simple, directa, sin desvíos; sin maquillaje. Sin vestidos vaporosos para la fiesta del príncipe que es la literatura nacional: acá va ella como llegó: palabras desnudas que dicen lo que es. Y por ello mismo funcionan: “Eso debe ser acabar de morir: cuando los vivos son incapaces de reconstruirte.”

No hay altavoz, no hay trucos. El truco es él mismo: en su ficción el discurso también oculta. ¿De qué otra forma se cumple lo analógico, lo metafórico?

Roland Barthes escribió el Diario de duelo para nombrar/no olvidar a la madre. Son cápsulas hechas de palabras e imágenes: se recuerda lo que no está. Y esos recuerdos son justo los rituales que no podrán seguirse haciendo. La limpieza, el té, el desayuno, lo que se decían uno al otro.

Gilma Luque evoca lo imposible y lo invisible: su obsesión por la memoria raya en el fanatismo. No olvidar. No olvidar nada. No olvidar nunca: lo que hace a una persona inventarse. ¿Y de qué estamos hechos si no de memoria? No es la casa, es la ventana de esa casa que da al jardín, que tiene tumbas y árboles, y hojas. No es la casa, es el estudio, el olor particular. El olor a gente. Porque muchas veces, aun cuando la gente no está, su olor queda mucho tiempo. Y esta es una reconstrucción pieza a pieza de eso que conforma el escenario, un pasado, un momento histórico en una ciudad que se transforma, se convierte en otra, se echa abajo; entre los escombros hay parte de nosotros. Decía Brecht que se parecía al que llevaba un ladrillo para recordar cómo era su casa, justo eso. Uno trae la casa puesta, los muertos adentro, uno cuando habla es también ese altar de día de muertos. Y también somos los desaparecidos, los padres que no conocimos, remata Luque: “Miro los retratos y me recrimino no haber fotografiado pedazo por pedazo el cuerpo de cada uno de mis muertos.”

Gilma Luque, en su ruina arqueológica, en su sitio, nos hace tomar conciencia y vamos a nuestro propio altar. A nuestro propio yacimiento, a hallar los fósiles, las huellas de lo que queda, para nosotros, para poder decir estuvieron, estuve aquí. Y coincidimos. ~