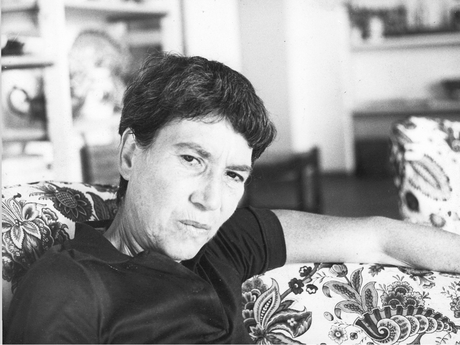

El diablo entre las piernas, llegada a nuestras pantallas grandes con más de un año de retraso por las consabidas crisis sanitarias, es la obra de un maestro en sus late seventies que sigue siendo capaz de lo más atrevido, lo inquietante, lo inesperado, dentro de lo que uno espera de él, que es todo. Aunque cineasta de muy extensa obra, y como cualquier otro gran prolífico un desigual, Arturo Ripstein, que debutó en la dirección a los veintidós años, ha hecho brillantes adaptaciones de grandes narradores contemporáneos (Rulfo, García Márquez, Donoso, Silvina Ocampo, Naguib Mahfuz), sin dejar de adentrarse esporádicamente en los clásicos, Maupassant, Flaubert, y el mismísimo Séneca, en uno de sus mejores títulos, Así es la vida… (2000), que tomó como base la Medea del escritor cordobés. Conviene señalar que desde 1985 Ripstein cuenta de guionista con la siempre excelente Paz Alicia Garciadiego, que en El diablo entre las piernas confecciona diálogos y situaciones de memorable ocurrencia, desarrolladas en unos pocos escenarios, la casa amontonada, la peluquería, el salón de baile, el tétrico hotel de paso, todos ellos dotados, en una bellísima fotografía en blanco y negro, del genio del lugar.

Ripstein empieza con uno de sus característicos planos-secuencia, dominio en el que es un virtuoso, presentando a los tres protagonistas, la sirvienta joven y el matrimonio viejo que se ama con un odio enraizado en el deseo, pues se trata de una película que, más allá de su tan expresivo título, explora, sin agotarlos ni atenuarlos, los vericuetos de la sexualidad, mostrada con gran franqueza y esa crueldad mordiente que nunca falta en la filmografía de Ripstein. Garciadiego, por su parte, resalta en la exquisitamente popular poesía de sus palabras cualquier peripecia, cualquier giro del relato, como cuando hace decir a uno de sus personajes, sentenciosamente, que “los hijos son una trampa de la biología, esa cabrona”, o, en tono más festivo, por no decir sarcástico, el esposo anciano afirma que la esposa infiel gustaba de ser poseída a veces por tres hombres en un mismo día, acabando así con “el coño floreado”. Claro que la infidelidad es general en el cuadrilátero que forma el matrimonio, la criada brusca y la amante del marido, la peluquera de señoras que interpreta con su habitual resplandor una actriz-fetiche ripsteiniana, Patricia Reyes Spíndola. De hecho, la fidelidad conyugal está tratada en el filme como un sucedáneo, un pobre negociado del amor, y eso se subraya en un par de escenas en las que la esposa-instructora trata de seducir a un señor que toma con ella lecciones de tango; el salón de baile nunca se ve en su localización, sino al trasluz de unos oropeles que dejan entrever a los bailarines y oír los parlamentos de otro grandísimo intérprete, Daniel Giménez Cacho, que hace del hombre casado huidizo de la tentación.

Después de dos horas de colisión e improperios, El diablo entre las piernas tiene dos finales, a cual mejor. En los 120 primeros minutos, la esposa ha sido la imagen de lo que el gran poeta mexicano José Juan Tablada definía como “Mujeres fire-proof, a la pasión inertes, / Llenas de fortaleza, como las cajas fuertes”. En los 25 minutos restantes esa mujer de Ripstein a prueba de fuego va sin maleta a un hotel deslucido y toma una habitación individual: va allí a seducir, no a morir, que es lo que teme el encargado de la recepción, quien en un monólogo de dimensión shakesperiana se queja de su destino de recepcionista de mujeres suicidas, aunque sucumbe, él sí, a las llamadas carnales de la transitoria huésped entrada en años. Pero pasan tres meses de esos hechos, como advierte un rótulo a modo de epílogo, y la cámara fija y rápida de Ripstein hace un largo recorrido secuencial en steadycam por todo el decorado de la casa de la pareja, que vemos en su integridad, y acaba en la salita donde el viejo marido espera a la esposa con su rencor de siempre. Mientras la criadita, no menos infiel, se sitúa en un extremo del encuadre, el marido le lee a la mujer los diarios de ella, donde se contiene todo un memorial de agravios que la lujuria mutua no ha podido evitar, o tal vez exigía. La escena, el decorado y ciertos elementos de la historia me hicieron recordar otra de las obras maestras de Ripstein, El castillo de la pureza, de 1972, que bajo su título de resonancias u homenaje al Octavio Paz comentarista de Duchamp escondía un cuento cruel sobre la intransigencia y las iluminaciones perversas.

Me resultó elocuente ver, en los mismos días que El diablo entre las piernas, Nuevo orden de Michel Franco, estupendo director mexicano de una generación que yo diría filial de Ripstein. Ya en su debut premiado en Cannes, Después de Lucía (2012), vi en Franco la impronta, cuando menos formal, de Ripstein, en su inicial y muy largo plano de arranque desde el interior de un automóvil hasta el último y lacerante, en una lancha motora. Y para ambos cineastas la violencia, íntima o institucional, es un trasfondo esencial, por mucho que a veces, sobre todo en el caso del más veterano, la comedia y aun el esperpento asomen. En su crudelísima parábola distópica, Franco hace más pirotecnia, una artesanía que no es ripsteiniana, diría yo. Lo que sí es de Ripstein y está en Michel Franco es la exasperación de la frialdad, que de ese modo extremo alcanza altos grados de incandescencia. Tal vez sea esa la marca de una cierta tendencia actual del cine mexicano que cuenta, a mi juicio, con Arturo Ripstein como fértil inspirador y chef de file indiscutible, teniendo él a su vez por encima el hálito tutelar, casi paternal aunque burlón, de Luis Buñuel. ~

Vicente Molina Foix es escritor. Su libro

más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de

cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).