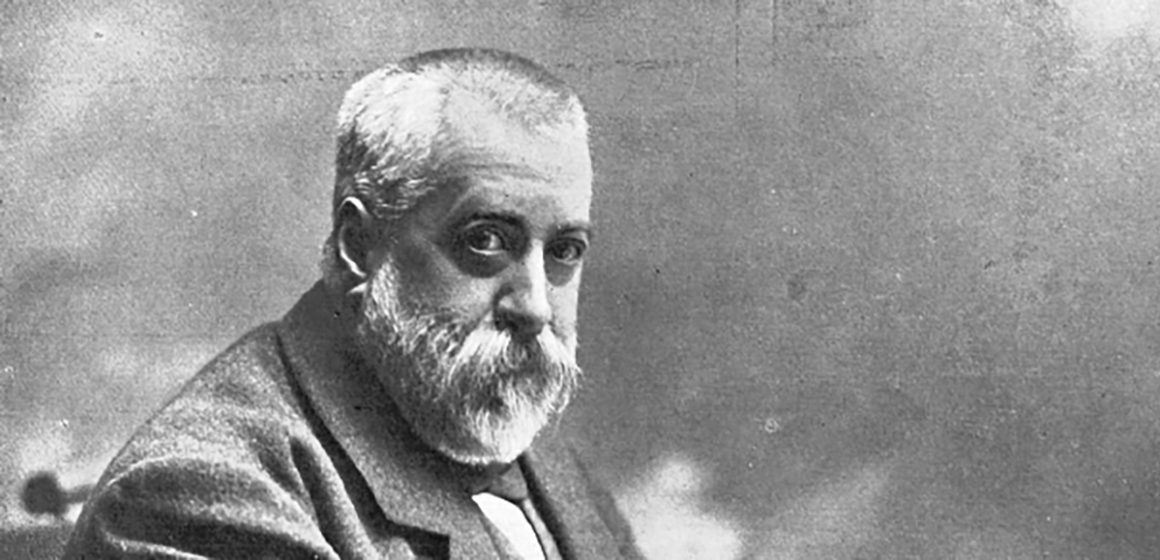

No ha habido en la historia de la lengua española crítico literario que pueda compararse con Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), dueño de una época que, afantasmada, se prolongó hasta pasado el medio siglo XX a través de los conciliábulos de hispanistas, las academias de la lengua y sus aletargadas sociedades correspondientes, de los actos solemnes de reafirmación de la Hispanidad. En México, por ejemplo, Francisco Monterde, quien llegaría a ser director de la Academia Mexicana de la Lengua, asumía, todavía en 1958, lo dificultoso que era apartarse de las opiniones de Menéndez Pelayo, a cuyas tensas relaciones con la literatura mexicana les había dedicado un folleto. Reseñando ese impreso, el entonces joven filólogo Antonio Alatorre hubo de tomar la iniciativa, recordando que era posible admirar a don Marcelino sin sobajarlo mediante la adulación rastrera, la consecuencia del elogio astronómico. El asunto era viejo: en 1914 un Alfonso Reyes apremiaba a Pedro Henríquez Ureña en una carta enviada desde Madrid: “Es urgente, hace días que tengo esta angustia: hay que emanciparse de Menéndez Pelayo. Es casi imposible, pero de imprescindible necesidad. ¿Cómo hacer?”1

Cumplido el centenario de su nacimiento en 1956, más allá de los dominios de la filología hispánica, el nombre de don Marcelino sabía a rancio, olía a naftalina, se veía vetusto como el retrato penumbroso de un pariente lejano y empobrecido. Su nombre remitía a heroísmos remotísimos, a hidalguías apolilladas. Tres maldiciones, en mi opinión, le habían caído encima y no es seguro que haya sobrevivido, ileso, al mal fario de su posteridad.

La primera maldición le cayó a Menéndez Pelayo como consecuencia del estancamiento de toda la literatura española, relegada, por razones cuya discusión está en el centro de su propia obra, a un rincón intelectual de Europa durante casi doscientos años, desde el final del Siglo de Oro hasta que las generaciones del 98 y del 27, y en medio de ellas José Ortega y Gasset, acabaron de recuperar la escena. Relegación que Menéndez Pelayo atribuía no tanto a una Ilustración cuyo influjo secundario sobre la península juzgaba sin mayor acritud, sino al costo de la batalla española contra la Reforma. Fue la del siglo XVI una victoria pírrica, pues salvando a media Europa del protestantismo y llevando la fe al Nuevo Mundo, España se había vaciado, según lo dijo varias veces don Marcelino. Digamos que la diferencia capital entre el mundo de Menéndez Pelayo y el de la siguiente generación, la de Unamuno, fue que aquella postración al primero, castellano heroico, lo llenaba de gozo y al segundo lo hacía llorar de dolor por España.

El caso es que con las muertes de Calderón de la Barca en la vieja España y de sor Juan Inés de la Cruz en la Nueva, ambas a fines del XVII, casi se extinguió el fuego del genio literario de la lengua. De él quedaban brasas, fosforescencias, fuegos fatuos, llamaradas de petate. Nada comparable a la Vida de Samuel Johnson de Boswell, a la poesía de Novalis o de Hölderlin, a los Pensamientos de Leopardi, al Cándido de Voltaire, a la crítica de arte de Diderot, a las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge, a las novelas de Stendhal y Balzac se escribió en español durante ese largo periodo de vientre seco que solo termina verdaderamente con la aparición de La Regenta, en 1884. Y el joven Menéndez Pelayo, orlado con una leyenda plena en todos los prodigios de la precocidad, al grado de que a sus veintitrés años ya tenía un biógrafo, se presenta en 1876 con La ciencia española, urgido de regeneración. Diez años antes de que aparezcan las grandes novelas de Clarín y Benito Pérez Galdós, Menéndez Pelayo pone el ejemplo. La madurez de la literatura española había llegado: España tenía un crítico. Pero no le sirvió de mucho tenerlo ni le duró demasiado el gusto.

La segunda maldición le cayó encima a Menéndez Pelayo veinticinco años después de su muerte. Lo convirtieron, los vencedores nacionalcatólicos y falangistas de la guerra civil de 1936, en el teólogo armado de la cruzada contra la República, esta última convertida en la verdadera “conclusión”, en el remate, de la Historia de los heterodoxos españoles que Menéndez Pelayo empezó a publicar a sus veinticinco años, en 1880. Tradicionalista autodefinido como “católico a machamartillo” y “martillo de herejes” en su juventud y luego crítico europeísta como lo han sido pocos, con la Historia de las ideas estéticas en España (1883) procreó una quimera mitológica. Para entrar en materia, a España, Menéndez Pelayo escribió una monstruosa introducción de 2 mil 500 páginas que es una de las mejores historias de la literatura occidental. Pero nunca llegó, exhausto, a culminarla: la pobretona literatura española de los siglos XVIII y XIX lo deprimió y su empeño gigantesco quedó inconcluso, pues se proponía don Marcelino recorridos, aun para él, imposibles de culminar. Algo parecido le había ocurrido con su primer libro, La ciencia española, neurótico índice de los desconocidos sabios españoles y de sus inventos científicos, que, según la autorizada opinión del histólogo Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, lograba convencer al público de que, en efecto, muy poca ciencia había dado España a lo largo de su historia.

Menéndez Pelayo fue literalmente expropiado por los franquistas. Por iniciativa del ministro de Educación (y crítico literario también) Pedro Sainz Rodríguez, en 1938, a las editoriales que los conservaban les fueron expropiados sus derechos de autor para que el Estado hiciese una edición nacional del crítico convertido en un padrino de la cruzada, y sus reliquias fueron trasladadas en 1956 y en presencia del Generalísimo del cementerio municipal a la catedral de Santander.

Podría abrirse un caso, como el de Nietzsche y el nazismo, con don Marcelino y sus falsificadores, quienes desde que fue cadáver embalsamaron un santón donde había un crítico literario acostumbrado a mudar de opinión y a ejercer esa rareza entre quienes hablamos y pensamos en español: el ejercicio activo de la autocrítica sin el sofocante espectáculo de la autoflagelación pública. Y tanto peor el destino de un Menéndez Pelayo que el de un Nietzsche, porque, privado el español de valor universal, excluido sin piedad de la familia de grandes espíritus europeos a la que noblemente pertenecía y convertido en culto doméstico y orgullo autárquico de la España franquista, careció durante años de vindicadores honrados e imparciales. Entre los pocos, contaría yo a Guillermo de Torre, en la Argentina, quien en Menéndez Pelayo y las dos Españas (1943) ofreció una partitura trágica: en la obra de don Marcelino, medio siglo atrás, se había gestado la guerra civil de 1936.

En un libro noble que captura en su brevedad todo el espíritu de una obra, Menéndez Pelayo, crítico literario. Las palinodias de don Marcelino (1956), Dámaso Alonso insistió en la forma en que el santanderino no solo se rehízo de sus opiniones ultramontanas de juventud y del estilo enfático, propio del terror blanco, que le era característico, sino que corrigió varias cosas, templando liberalmente su ortodoxia: su condena de la poesía popular, su incomprensión de Heine, su horror por la literatura alemana, entre varios asuntos. Y así como Alonso se ilusionaba pensando en que su propia generación, la del 27, habría hecho variar a don Marcelino en su execración de Góngora, yo creo que en 1936, tras algunos requiebros, Menéndez Pelayo habría aborrecido, como la aborreció Unamuno, la sedición contra la República. Esa individualidad intempestiva de Menéndez Pelayo la intuyó, desde que ambos eran jóvenes, Clarín: a los tradicionalistas neocatólicos “el mejor día se les escapa, pese a las alabanzas inmoderadas, y acaso por ellas. Se les escapará el día que advierta que el incienso está envenenado […] porque entre ellos y él, a pesar de las apariencias, hay abismos”.2

Una tercera maldición proviene del carácter anticuado, antimoderno (entendiendo por modernidad, en este caso, la vanguardia) del juicio literario de don Marcelino, quien no quiso leer ni comprender la nueva literatura de su tiempo, ignorando el modernismo hispanoamericano y su equivalente antagónico en la península, la generación del 98. Quedó así como un Matusalén recorriendo los tiempos antiguos en círculos concéntricos: sus cuatro tomos de Orígenes de la novela (1905-1915) española no alcanzan a llegar a Cervantes y su Antología de poetas líricos castellanos (1890) se detiene, sádicamente, en Juan Boscán, antes del Siglo de Oro. Tras haber hecho casi solo la historia de la literatura española, lo más lejos en la cronología que llegó el crítico, quien había decidido expresamente ser como Taine y Renan y darle como ellos la espalda a la literatura de su tiempo, fue la condena de los krausistas en los Heterodoxos. Después –descontadas las concesiones que nos obligan a los críticos a prodigarnos en elogio eventual de algún paisano– examinó a la condesa de Pardo Bazán, cuya candidatura a la Real Academia sostuvo en plan muy feminista, elogió a su íntimo liberal Juan Valera (aquí lo cegó del todo la amistad e imaginó a un poeta valioso en el amable novelista, curioso viajero, crítico muy sagaz) y dijo maravillas de Pérez Galdós, con quien murió enemistado, pues sus partidarios los enfrentaron en la fracasada quita por el Premio Nobel.

Pero volvamos a la Historia de las ideas estéticas, que examina el romanticismo como si fuera herejía antigua, con austeros honores, y termina su panorama en 1885, con la muerte de Victor Hugo, en quien veía don Marcelino a un poeta de lo grotesco, a un precursor, se diría, del surrealismo. Creía Menéndez Pelayo, por si algo faltase, que todo el mal que emponzoñaba a la literatura española provenía de Góngora y hubo invertida justicia poética en que, al rendirse el gusto del siglo XX ante el poeta de las Soledades, quedase condenado al oprobio su gran desdeñador. Para que lo oyeran los vivos, prefería el diálogo con los muertos.

Así, Menéndez Pelayo resultó obsolescente por partida triple: por ser el crítico que apagaba la luz y cerraba la puerta en la historia de una literatura, la española, tenida por lengua muerta; por haber sido ungido por la gente del general Franco para remachar el carácter ultracatólico y antimoderno de su victoria en 1939; por su desdén de todo aquello que oliese a siglo XX, incluso lo que, no tan tarde en el tiempo decimonónico, lo anunciaba. No es extraño así que las historias anglosajonas y francesas de la crítica literaria sigan ignorando a Menéndez Pelayo: véase, por ejemplo, el ofensivo, por escueto, resumencillo que hace René Wellek de la obra de Menéndez Pelayo en el tomo vii de su inconclusa Historia de la crítica moderna, terminada de publicar en 1992.3 Remitido al corral del hispanismo, pese a lo que dijeron de él Benedetto Croce y George Saintsbury, se ha querido privar a la literatura mundial de Menéndez Pelayo, insolencia equivalente a aquella que pretendiese quitarle a Europa al francés Sainte-Beuve, al italiano De Sanctis, al danés Brandes.

En el otro centenario, el de su muerte, la situación podría ser, ciertamente, peor: al menos sus principales libros, así sea en ediciones escasas de ciencia (así lo diría él), se reimprimen. En Santander, sede de la biblioteca y de la sociedad Menéndez Pelayo, se han reeditado, también, materiales esenciales para que pueda escribirse, algún día, la biografía crítica moderna que el erudito merece una vez concluido en 1974 el documentado esfuerzo hagiográfico emprendido desde la posguerra por Enrique Sánchez Reyes, hacedor de sus obras completas. Circulan como novedades los Apuntes para la biografía de D. Marcelino Menéndez Pelayo, la primera biografía que escribiera Miguel García Romero en 1879 y un par de volúmenes de crítica, erudición y homenaje donde reaparecen los viejos textos escritos por Valera, Emilio Castelar, Bernardino Martín Mínguez (su peor enemigo), Juan Vázquez de Mella, Adolfo Bonilla y San Martín, Andrés González-Blanco, Luis González Alonso-Getino. Finalmente, apareció El último sabio. Marcelino Menéndez Pelayo, en realidad solo una útil crestomatía que, ilustrada con fotos de cajón y con unos dibujos horribles, es una edición tanto más decepcionante por ser su autor, Antonio Santoveña Setién, uno de los investigadores que más seriamente se habían ocupado previamente de don Marcelino. Desaguisados como este abonan la persistente idea de que el santanderino merece el olvido.4

Por fortuna, es posible releer a Pedro Laín Entralgo (Menéndez Pelayo. Historia de sus problemas intelectuales, 1944 y 1952) y a Alonso, cuyos libros prepararon el camino para que le tocara a la generación mejor predispuesta a aborrecerlo la salvación, por vía negativa otra vez, de Menéndez Pelayo. En su ejemplar de los Heterodoxos españoles, descubrió Juan Goytisolo a su primera gran pasión liberal, José María Blanco White, como lo cuenta en el prólogo (1974) a la Obra inglesa del canónigo sevillano. El mejor Carlos Fuentes, el de Terra nostra (1975), fue un lector confeso no solo del tratado antiherético sino de los Orígenes de la novela.

Leyendo la prolija inquisición que en 1898 dirigiera en su contra el jesuita Martín Mínguez, se entiende el caso abierto contra los Heterodoxos por aquellos que habían aplaudido la aparición en el estrado del catedrático imberbe y prodigioso. Era imposible que las minuciosas condenas escritas por el joven Menéndez Pelayo contra los albigenses de León, Erasmo y Servet, “la hechicería en la amena literatura”, Blanco White o el abate Marchena, no excitaran la curiosidad, primero mórbida y luego liberadora, de sus lectores más indóciles.

Al autor de los Heterodoxos se le perdonaba, sin duda, la voracidad de su apetito, que lo llevó a citar mal, como le ocurre al buen memorioso, o a atribuirse descubrimientos ajenos como propios, no sin enmendarse después. Pero aquello que resultaba imperdonable para los ultramontanos en la Restauración no solo era su militancia en la Unión Católica, que había aceptado la tolerancia de cultos dispuesta en la Constitución de 1876, sino la constitución de un contracanon que convertía a Menéndez Pelayo en el erudito custodio del infierno. De su cinto colgaban todas y cada una de las llaves maestras para abrir las celdas donde aguardaban el conocimiento prohibido de las heterodoxias medievales y renacentistas, del libre examen, del protestantismo, del liberalismo, de todos los pecados del siglo.

Ello no quiere decir que don Marcelino haya sido un sofista ni que sea dudosa la sinceridad de cruzado exudada en los Heterodoxos. Suya fue la afirmación de que el verdadero español no podía ser sino católico, de tal forma que el Santo Oficio había sido la benigna invención capaz de mantener inmaculada esa identidad. Cuando Ernesto Giménez Caballero lo pregonaba en 1927 como el profeta del “fascismo español”, no mentía: invocaba una de las posibilidades de desarrollo, pero no la única, de la obra marcelinesca, al grado de que no es una broma aquella de que el “menendezpelayismo” fue más “el pensamiento de José Antonio”, el marxismo-leninismo de la Falange. La otra dimensión, liberal-conservadora, la intuyeron también el orador Castelar y Valera. A este último le confió, en una carta de 1887, la antipatía que le venía provocando la Inquisición, cuyo “fanatismo de sangre y raza” atribuía, el prosemítico Menéndez Pelayo, a una influencia judía “que luego se volvió contra ellos de modo horrible”.5

Pero muerto el 19 de mayo de 1912, no se olvide, toda su obra posterior a 1881 (incluida la segunda edición corregida de los Heterodoxos) fue una restauración de la complejidad del catolicismo ibérico en el centro de la experiencia europea. E inspirado por la idea imperial, consideraba don Marcelino española a toda la literatura escrita en la península en cualquiera de sus lenguas antiguas y modernas, asimiladas o desterradas, lo cual le permite, actualmente, encarnar otra paradoja, esta vez la de ser, o parecer, “autonómico” y multicultural. A la España invertebrada, desde Séneca, la vertebraba su literatura y en la obra marcelinesca conviven los árabes con los judíos y los castellanos con los catalanes, los gallegos y los portugueses, sin olvidar esta orilla, pues hizo Menéndez Pelayo una Antología de poetas hispano-americanos (1893-1895), que fue la principal de su siglo, convertida en Historia en 1911. Desastrosas, para la posteridad de su empeño en América, fueron las consecuencias de su decisión de excluir a los poetas vivos, lo cual sacó de la antología a casi todos los modernistas. Rubén Darío y sus amigos, tras elevar la queja de rigor, respiraron aliviados: le habrán agradecido a don Marcelino la oportunidad de empezar su aventura liberadora desde cero y no en la ruinosa necrópolis de nuestros clasiquinos, de nuestros románticos juzgados tan majaderos.

En la Antología de estudios y discursos literarios (2009), preparada por Crespo López y una de las últimas en hacerse cargo del mantenimiento que una obra tan vasta necesita de cada generación, no faltan las piezas que le abrirán el apetito al curioso, casi todas extraídas de los siete tomos de los Estudios y discursos de crítica histórica y literaria: el estudio sobre Calderón, que explicó el gusto de los románticos alemanes por La vida es sueño, la explicación del escaso españolismo del Amadís de Gaula, el elogio de La Celestina, las simpatías y diferencias con Croce en cuanto al amor entre las letras de la dos penínsulas latinas, las páginas decisivas sobre la cultura literaria de Cervantes y tantas otras.

Pero no es Menéndez Pelayo un escritor al cual le sean propicias, me temo, las antologías. No cultivó en demasía el artículo breve o el ensayo a la inglesa y algunas de sus reseñas delatan compromisos inconfesables, y sus disertaciones, tantas de ellas hechas para ser dichas (por él, mal orador) más que leídas, son a la vez pomposas y aparatosas. Carece de la alegría tabernaria del doctor Johnson (fue don Marcelino, se nota, un bebedor solitario) y del callo periodístico, hecho de hacer de cada uno de sus lectores un erudito, de Sainte-Beuve; pero ni las Vidas de los poetas del inglés, a ratos periodismo indigesto, ni el Port-Royal, tan seco, del lundista tienen ese extraño vigor narrativo de los Heterodoxos, ni de las Ideas estéticas, algunas de cuyas páginas son monótonas porque el tema lo es (la estética española en el XVIII), mientras que otras, las introducciones al método de los escolásticos, de Kant, de Diderot (Menéndez Pelayo lo adoraba), de Madame de Staël, o la exposición de las disputas entre los tratadistas de la música, de la pintura y de la literatura, desde los rescoldos del platonismo hasta la querella entre los antiguos y los modernos, son amenísimas e instructivas. Si alguien en el mundo sigue teniendo tiempo para leer será feliz en su compañía. A don Marcelino hay que leerlo, no consultarlo.

El erudito ha sido, como debe ser, enmendado en muchísimos puntos, pero sobrevive, impoluto, el prosista con alma de poeta pagano, como se ha dicho mil veces. Notoriamente, apuntó González-Blanco, fue hombre de libros y no de archivos. En Menéndez Pelayo, dijo nada menos que Manuel Azaña, otro de quienes lo despidieron hace cien años, “el crítico vigila al historiador, y el historiador se autoriza con el epigrafista y el paleógrafo”.6

En sus Odas, epístolas y tragedias (1883) no hay poemas suyos capaces de conmovernos, pero de su poesía anticuaria proviene, con la ironía ripiosa que hace del talento genio, Jorge Luis Borges. Además, el versificador horaciano, traduciendo, deslumbra: sus versiones de André Chénier o de Ugo Foscolo poseen una austeridad –el cincel eliminando el rococó– que mejora los originales. Su prosa, líneas y líneas donde las preposiciones enfadosas se esfuman, es quizá la mejor del español, obra de un gran escritor que todavía pensaba imposible decir algo mejor en lengua vulgar que en latín, sentencia grabada en la frontera entre él y ese nosotros fincado por Reyes, Borges, Ortega, Octavio Paz, diferencia que lo convierte, a Menéndez Pelayo, en nuestro pasado absoluto, es decir, aquel a cuya corrección algunos quisiéramos someternos.

Su vida, resumida por primera vez con liberalidad por González-Blanco en 1912, fue breve aunque suela hablarse de él con reverencia nestoriana. Su precocidad provocó que los políticos de la Restauración, sus admiradores, cambiaran las leyes para permitirle concursar y ganar la cátedra de literatura en la Universidad Central, convirtiendo el certamen en un acontecimiento nacional. Eso en 1878. Tuvo un maestro –Gumersindo Laverde– que vivió a través de él con magnificencia vicaria, indicándole el camino a seguir: el combate del krausismo (“Yo no los detesto por librepensadores sino porque no pensaron libremente y porque fueron pedagogos insufribles, discípulos de un solo libro y un solo maestro”),7 la vindicación de la ciencia española, el banco de la heterodoxia. Conoció las principales bibliotecas de Europa y no mucho más, interesado en leer y acrecentar la gran biblioteca que dejó en Santander, su solar. Llegó muy pronto a la Real Academia, aunque le fue negada su dirección, en 1906, por las intrigas de un amigo traidor. Fue director de la Biblioteca Nacional y habiendo sido electo, en las listas de los conservadores, diputado y senador, incumplió sus labores parlamentarias con notoria negligencia. Desde joven –según lo fue a acusar su amigo el irrecuperable novelista montañés José María de Pereda con don Gumersindo– le dio por trasnochar, y la vida que palpita a través de su erudición ha de venir no de las herejías arcaicas sino, venturosamente, de las malas compañías. Su vejez prematura transcurrió perfumada por el alcohol y las prostitutas, sin que esas distracciones lo reconciliaran con la muerte, a la cual describió como el momento en que dejamos de leer.

Para bien, ya lo he dicho, a don Marcelino todo le salió al revés. Quien creía que “secularizar era animalizar” amanece en una época, la nuestra, la más secular en la historia de Occidente, que lo mima cuando lo recuerda, y ello no es muy frecuente, como el curador de la herejía. A sus juveniles fanatismos de erudito traducidos en vida en una cortesía exquisita con sus adversarios, les sucedió una contienda civil que dejó en caricaturas a las guerras carlistas de su infancia; secuestrada su alma, guardaron su cadáver en un pétreo sepulcro más propio de un cruzado en versión Walt Disney que del “ciudadano libre de la República de las letras” que él quiso ser. A esa piedra le hace falta otra espada.

Se dice que murió, a los 55 años, amargado por su fracaso: el de haber sido muy liberal para los católicos y demasiado católico para los liberales. Se agregará, quizá con razón, que la ruina del nacionalcatolicismo alcanza los cimientos de una obra justificada, si de estereotipos se trata, en su pasión por el Renacimiento y no en la nostalgia de una Edad Media que más bien detestaba. No podía permanecer una eternidad cautivo entre los nacionalistas acérrimos quien empezó su carrera de erudito reuniendo todas las traducciones de otras lenguas emprendidas por quienes hablamos el español. Creo que eso fue lo intuido por Clarín.

A sus buenos lectores, concluyamos, les fue muy educativa “la pesca de herejías” en los Heterodoxos y Mario Vargas Llosa ha escrito, en nombre de ellos, que los progresistas deberían dejar rosas rojas, cada año, en la tumba de Menéndez Pelayo pues demostró que desde los “más remotos tiempos” hubo en España “un espíritu crítico, libertario y levantisco”. Y Fernando Savater, finalmente, se declaró convencido de que si don Marcelino hubiera cogido vivos a los herejes, “puede que los hubiese llevado a la hoguera; pero los encontró convertidos en libros y referencias bibliográficas, así que prefirió salvarlos para siempre en su libro de libros”.8

Todo esto prueba el tino de Valera, el primero en ver y juzgar medio lleno de libertades fecundas y de riesgos intelectuales, de imaginación impune, el vaso de los Heterodoxos: el guardián de la ortodoxia fue el verdadero heterodoxo. La esposa legítima, insisto, de este solterón inverecundo fue la religión católica; sus amantes, las heterodoxias. Sin Menéndez Pelayo, sugirió Paz, no hay Luis Buñuel: Simón del desierto clamando, elevado sobre su columna dórica, es, según yo me la figuro, una página de los Heterodoxos soñada por Dalí. Ya viene siendo hora de que terminen las maldiciones caídas sobre don Marcelino. Penitenciados menos insignes han sido perdonados.

Que cese el maleficio. ~

Publicado originalmente en el número

de julio de 2012 de Letras Libres.

- Francisco Monterde, La literatura mexicana en la obra de Menéndez y Pelayo, Ciudad de México, UNAM, 1958, p. 64. Antonio Alatorre, “Menéndez Pelayo, problema histórico”, en Ensayos sobre crítica literaria, Ciudad de México, CNCA, 1993 y 2001, pp. 151-159. Pedro Henríquez Ureña/Alfonso Reyes, Correspondencia 1907-1914, ed. José Luis Martínez, Ciudad de México, fce, 1986, p. 328. ↩︎

- Leopoldo Alas Clarín, Solos de Clarín, Madrid, Alianza, 1971, p. 38. ↩︎

- Es deprimente lo poco que se ha escrito sobre Menéndez Pelayo en otras lenguas. Una excepción reciente, un buen libro, es el de André Baron, Menéndez Pelayo, son Espagne et la France. Quand s’incubait la guerre civile 1936-1939, París, L’Harmattan, 2001. ↩︎

- Juan G. Bedoya, “¿A quién le importa Menéndez Pelayo?”, en El País, Madrid, 25 de mayo de 2012, p. 21.

↩︎ - Carta citada por Santoveña Setién, op. cit., p. 70 ↩︎

- Santoveña Setién, op. cit., p. 93.

↩︎ - La cita, resumida por mí, es de una carta a Valera, que era donde a Menéndez Pelayo le salía lo liberal (Santoveña Setién, op. cit., p. 69). ↩︎

- Santoveña Setién, op. cit., pp. 112-114. ↩︎