La joven se mira en el espejo antes de bajar del auto. Revisa sus facciones, se asegura de haber cubierto con maquillaje todo rastro del llanto que la sobrecogió la noche anterior, a solas, preguntándose por qué había aceptado este encuentro. Sus párpados lucen hinchados, pero solo alguien que la conozca bien se daría cuenta, y ella intenta consolarse pensando que el hombre que está por ver no la conoce más. Seguro no notará nada, se dice a sí misma. O sí, notará la falda corta, la blusa escotada, el atuendo elegido a propósito para irritarlo porque supone que, mientras ella ha cambiado, en él los años no han hecho sino cimentar los rasgos de carácter y las creencias que recuerda como si hubieran sido fruto de un largo delirio. En el bolso, sin embargo, lleva consigo la prueba contundente, irrefutable, de que nada de lo sucedido fue producto de su imaginación. Antes no tenía palabras para describir los porqués tras las decisiones que la marcaron. Pero desde que descubrió que existían términos, frases que parecían darle el tono ocre y amargo, preciso, a su memoria, comprendió que la mojigatería, la adhesión a preceptos arcaicos y un temor a Dios cuyo delta es la destrucción del prójimo, eran lo que la había arrastrado hasta este punto. A estar en el auto con la mente hecha una madeja de recuerdos afilados. A sentirse como náufrago que, escupido por las olas, se da cuenta de que ha pisado playa, pero desearía que se lo hubiese tragado el mar.

Tras repetirse a sí misma que no tiene nada que temer, que ya no hay nada que ese hombre pueda hacer para dañarla, y decidida a protegerse, sale del auto dando un portazo. Con las rodillas temblorosas se dirige al café donde acordaron verse. Entra intentando ser discreta, aunque sabe que más que su vestimenta es siempre su cojera lo que atrae la atención de quienes la ven por primera vez. El taconeo desigual de sus botas contra el piso de cerámica llena el espacio. Aliviada al descubrir que el local está esencialmente vacío, se encamina a la barra y ordena un café cargado, doble, sin leche. Una bebida oscura y amarga que haga juego con su estado de ánimo. Taza en mano, se sienta a una mesa cerca de la ventana desde la cual puede mirar los autos que circulan en el estacionamiento, a la gente que camina por la acera, el sol indiferente y obsceno que brilla a lo alto de un cielo azul que él quizás interpretará como señal a su favor, pero ella percibe como afrenta personal. Hoy tendría que haber sido un día gris, lluvioso. Las flores amarillas y anaranjadas en los macetones, los árboles espesos son una bofetada, casi un insulto. Se coloca el bolso sobre las piernas, sosteniéndolo con un brazo ansioso que parece comprender que protege su mayor tesoro. Mira el reloj: las nueve cincuenta. No concederá una tolerancia mayor a diez minutos. Si él no llega a tiempo, se marchará. Le da un sorbo al café para confirmar la temperatura y se quema un poco los labios y la lengua, pero no hace aspaviento alguno. Que su umbral de tolerancia al dolor es alto lo sabe de sobra.

Una señora de cabello entrecano se sienta a la mesa de junto. ¿Por qué le gustará tanto a la gente sentarse cerca de los extraños? El único otro cliente es un joven apoltronado en un sillón al fondo, conectado a unos audífonos que parecen de otro siglo y tecleando algo con frenesí en una computadora portátil. La señora abre el periódico y se pone a leer. Ella nunca ha podido entender por qué hay gente que necesita salir de su casa para leer el diario o que elige trabajar en un local como este, tan convencional pero con ínfulas cosmopolitas, sin tener elección sobre la música –en este momento infesta el aire una balada cursilísima en francés que ella ha aborrecido desde su adolescencia– y, lo peor, se dice a sí misma mirando a aquel joven embebido en su pantalla, tan cerca de la puerta del baño. El aire está tibio y se entremezclan aromas a galletas, chocolate, café y pan recién horneado. En otro momento habría comprado un croissant, pero hoy no puede probar bocado.

Diez minutos más tarde, en punto de las diez, se abre la puerta de cristal y aparece el hombre que ha estado esperando. Vestido por completo de negro, zapatos impecables; la barba plateada es la misma que ella recuerda castaña y suave. Sus ojos se encuentran, pero el único que sonríe es él. Se acerca con pasos firmes y hace un gesto que indica que espera que ella se ponga de pie para darle un abrazo, pero ella permanece sentada, abrazando su bolso con una mano y, con la otra, agitando el café con una delgada y diminuta varilla de plástico, como si estuviera diluyendo azúcar. Quiere aparentar indiferencia, pero gruesas gotas de sudor le escurren por la espalda. Hace un esfuerzo consciente para poner los pies firmes sobre el suelo y que sus rodillas no tiemblen mientras examina rápidamente la faz de ese hombre que, de tanto evocarlo y temerlo, se había convertido en una visión más que en un ser de carne y hueso.

–Buenos días –se obliga a decir al fin, sorprendida tras comprobar que su rostro apenas ha cambiado; que en él son las canas el único indicador del tiempo transcurrido.

El hombre sonríe. Su gesto de alivio basta para ponerla a ella en guardia.

–Rosario, qué bendición es verte. Gracias por venir –dice sentándose en la silla frente a ella e intentando disimular las lágrimas.

El sonido de su viejo nombre y aquella mirada acuosa son un latigazo al que ella responde apretando los dientes y estirando la espalda. Qué cómodo llorar así, con esa facilidad, piensa. En su memoria se agolpan destellos de lágrimas aderezando rituales, noches sempiternas de incertidumbres bravías y miedos en carne viva. ¿Y quién hizo algo para calmarla a ella cuando parecía que la vida se le escapaba a caudales por los ojos? Lo mira secarse el rostro con un pañuelo que regresa pronto al bolsillo de su camisa, y lo único que siente es rabia. Ganas de lastimarlo.

–No me digas Rosario. Soy Violeta.

El hombre la mira como si no la entendiera, pero ella sabe que no necesita explicarle nada y decide desviar el tema.

–¿No piensas ir por un café?

El hombre asiente, intentando sonreír. Se pone de pie otra vez, con torpeza, haciendo ruido con la silla. La señora de al lado levanta la vista y los observa con curiosidad. Violeta le lanza una mirada que parece gritar ni se le ocurra meterse en lo que no le importa. La mujer se concentra de nuevo en las páginas que cubren su mesa. Los obituarios, nota Violeta, y casi sonríe. Muy acorde con el encuentro que la ocupa.

El hombre regresa con un té de yerbabuena en una taza de cerámica y se sienta a su lado de nuevo, procurando no derramar el líquido ni hacer demasiado ruido con la silla. Los dos permanecen en silencio, mirándose. Cuando lo ve fruncir el ceño ella se da cuenta de que su vestuario ha surtido el efecto deseado y se alegra. Marcador 1-0, y esto apenas empieza.

–Te traje un regalo –dice él, sacando una pequeña cajita blanca del bolsillo de su pantalón. La deposita sobre la mesa y espera que ella la tome. La señora los observa de reojo. El joven de la computadora se levanta a comprar otro café. Violeta mira la cajita y no sabe si tomarla o no. Decide esperar a que el muchacho ordene su bebida, y luego a que la pague, se la preparen, se la entreguen y luego él camine de nuevo hasta el sillón del fondo y se ponga los audífonos, antes de hacer cualquier movimiento. Sabe que cada instante pesa y que su pasividad irrita al hombre que la observa expectante. Sabe que está ansioso de que la tome y la abra. Por eso disfruta más cuando, en vez de asomarse para explorar su contenido, la toma solo para devolvérsela sin abrir. Primero, el hombre luce sorprendido; luego, molesto –se le han hinchado las venas en las sienes–, pero Violeta tiene la certeza de que es incapaz de armar un escándalo en un lugar público y se relaja. La cajita permanece inmóvil sobre la mesa y se convierte en una especie de pequeño muro entre ambos. El marcador va 2-0, a favor de ella. 3-0, si cuenta que sus rodillas ya no tiemblan y ha dejado de sudar.

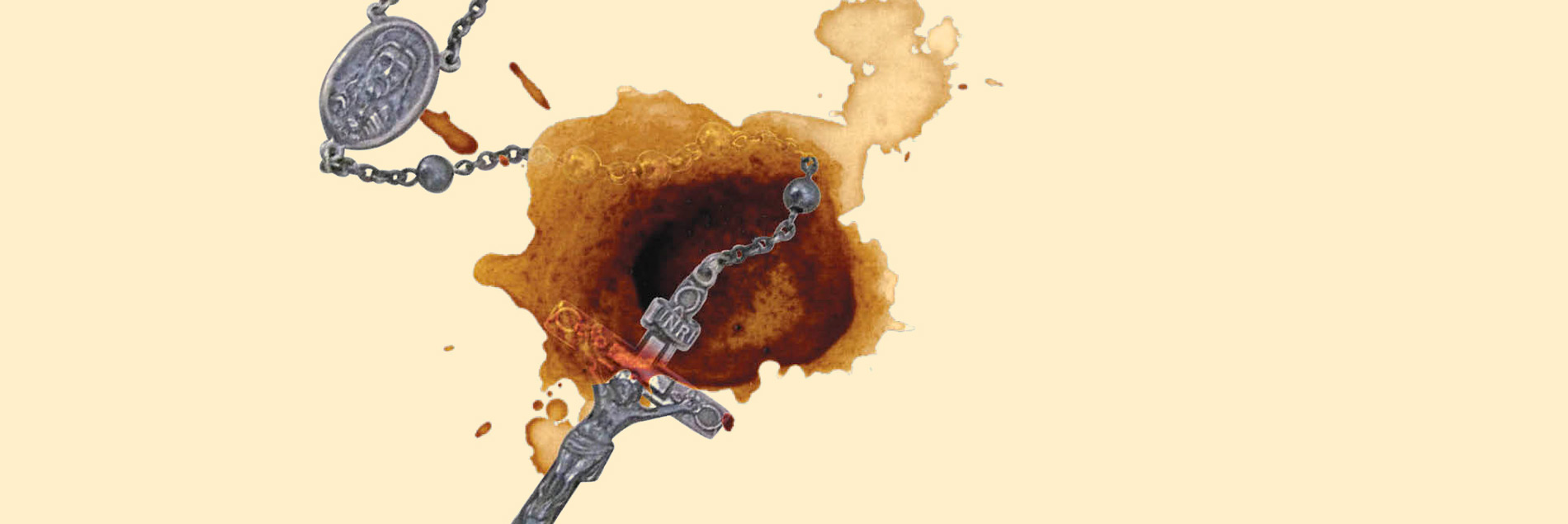

–Es un rosario bendecido por Su Santidad. Lo traje para ti desde Roma. Lo he guardado todo este tiempo esperando dártelo.

Violeta se encoge de hombros y da un sorbo a su café. Sigue caliente, de modo que opta por soplar un poco para entibiarlo, sosteniéndolo entre las manos como si estuviera intentando apagar una veladora.

–¿Ya no rezas?

Violeta niega con la cabeza. Está a punto de decirle que ha dejado de creer en todo, pero se detiene porque esto no es por completo cierto. Cree en el amor más allá de la vida porque así es su amor por Ezequiel, y cree en la justicia humana, imperfecta pero asequible.

–¿No piensas tomarte tu té de yerbabuena? –pregunta, buscando desviar el tema de conversación.

–No esperaba que hubieras abandonado la fe –la reprende enfáticamente, como queriendo darle a entender que no va a caer en su trampa, y van a hablar de lo que él quiera. Se dirige en voz baja pero autoritaria hacia ella, inclinando su cuerpo para asegurarse de que lo escucha y comprende la gravedad de sus palabras–. Nunca imaginé que estar lejos de nosotros te hiciera alejarte de La Verdad.

Hace una pausa y, al darse cuenta de que sus palabras no han tenido el efecto deseado sobre ella, da un suspiro y dulcifica su tono.

–Me has hecho falta, y estoy seguro de que nosotros a ti también.

Violeta hace un esfuerzo inmenso para mantenerse tan indiferente como sea posible. Le da un sorbo a su café y siente náuseas. Lo deposita sobre la mesa y, haciendo un esfuerzo que se le antoja casi sobrehumano para modular el volumen de la voz, al fin pregunta:

–¿Para esto querías verme?

El hombre hace el gesto de susurrarle algo al oído, intenta acercarse más a ella, pero solo logra que instintivamente Violeta se incline hacia atrás, como frente a un animal peligroso.

–Todavía hay tiempo, hija, para salvar tu alma. Sabes que es mi obligación sagrada.

Violeta lanza una carcajada áspera que llama la atención incluso del barista. A ella no le importa, pero el hombre luce mortificado. Mortificado y embravecido.

–¿Tú me quieres salvar a mí?

El hombre la mira con determinación mientras se apuntala con los dedos cruzados de la mano derecha una cruz imaginaria entre la frente, el pecho y los hombros: el mismo acto exagerado, casi performativo que no ha podido olvidar.

–Debes olvidar el pasado y perdonar. Es la Palabra. –Su tono conciliatorio no logra disfrazar del todo la ira. A Violeta le sorprende descubrir cuán bien lo conoce todavía. Abre el bolso y saca un objeto envuelto en papel crepé de color azul. Es un círculo de yeso con la huella de una mano pequeñita.

–¿Te acuerdas de esto?

El hombre deja salir una mueca. Marcador 4-0. Violeta le sostiene la mirada y él termina volviendo la vista hacia otro lado.

–Es la huella de la mano de Ezequiel –explica como si fuera necesario, disfrutando el golpe que acaba de asestar, aunque a ella también le falte un poco el aire. Él permanece en silencio aunque con la barbilla temblorosa. Violeta deja el círculo de yeso sobre la mesa, a centímetros de la cajita cerrada, pero al alcance de su brazo–. ¿Por qué no lo salvaste a él?

El hombre saca de nuevo el pañuelo y, por un instante, juega con él entre las manos. Por fin, tras hacer ademán de secarse el rostro, se vuelve para mirarla –sus ojos como los de un animal lacerado– y le responde:

–Hice todo lo posible por salvarlo. Le dimos los remedios que conocíamos, lo cuidamos cuanto pudimos. Rezamos sin parar; se lo entregamos a la gracia divina –por un momento parece que su voz va a quebrarse, pero carraspea y recupera la compostura–. Fue la voluntad de Dios, sus designios son inescrutables.

Violeta aprieta los puños sobre su falda con tanta fuerza que le duelen los dedos. La sobresalta el sonido de una puerta que se cierra con fuerza. El tipo en la mesa del fondo ha entrado al baño. Su corazón late como si hubiera corrido un maratón.

–¿Y por qué habría Dios de darle meningitis a un niñito de cuatro años? –se obliga a preguntar con auténtica curiosidad, aunque su voz la traiciona y adereza la pregunta con una pizca de sarcasmo involuntario.

–Para darnos una lección de humildad y de fe, que tú por lo visto has olvidado –responde él con la misma voz que la hacía llorar cuando era pequeña. Al escucharla de nuevo, Violeta se petrifica. Vuelve a ser una niñita. Si dice algo, se va a desmoronar, de modo que reprime el deseo de gritarle que no mienta, que ella puede haber tenido siete años, pero recuerda muy bien que Ezequiel no murió para darles una lección de humildad sino porque había tenido una fiebre muy alta durante varios días. Porque, cuando cayó enfermo y no se recuperó, en lugar de llevarlo al hospital, el hombre lo obligó a beber tés y comer rábanos con miel y ajo que debían, supuestamente, curarlo, hasta que al fin no pudo comer ni beber más y procedieron a darle esos menjurjes con cuchara y luego con gotero, y su cerebro se inflamó tanto que su cuerpecito se puso rígido y abrazarlo era como abrazar una tabla hirviente.

Violeta recuerda cómo quemaba la frente de Ezequiel. Lo mucho que le costaba tomar aire. Los últimos instantes mirando su pecho agitado, hinchándose y contrayéndose, hasta que se detuvo. Recuerda sentir su corazón frenarse también mientras le daba golpes leves en la espalda tratando de hacerlo respirar de nuevo. Dejarlo solito sobre la cama para ir por ayuda. Para llamar al hombre que tiene ahora frente a sí otra vez, un hombre cuyo nombre ha rehusado pronunciar en todos estos años. Nunca podrá olvidar la manera en que él apretó la nariz de Ezequiel y le sopló en la boca y le presionó el tórax hasta hacerlo toser, una lucecita de esperanza que se extinguió de inmediato. Había planeado gritarle en su cara que es un asesino, pero es como si las palabras se le hubieran perdido dentro, como si se escondieran de la voz que tanto miedo le producía cuando era niña. El hombre extiende su pañuelo hacia ella y es en ese momento cuando Violeta se da cuenta de que está llorando. Lo rechaza, se limpia los ojos y la nariz con el dorso de la mano y se odia a sí misma. Marcador 1-4, pero ese 1 cuenta como 4. Empatados.

–Rosario, regresa adonde perteneces. No te tortures más con esos recuerdos. Fue la Voluntad del Señor, y contra eso no se puede.

La voz perdida de Violeta reaparece con el ímpetu de un rayo, y sin pensarlo arremete de nuevo, esta vez a todo pulmón:

–¿También fue la “voluntad del señor” que mi tobillo fracturado lo curaras con ungüentos naturales, y por eso quedara coja de por vida? ¡Y soy Violeta, hijo de la chingada, no Rosario! –Violeta se sorprende incluso a sí misma. Ella nunca usa esa expresión, pero qué bien se siente escupírsela a la cara. Incluso si ya no tiene energía para llevar el marcador, sabe que con esta va ganando. La mujer del periódico, que durante todo este rato ha disimulado su interés en la conversación fingiendo que continúa leyendo los obituarios, se vuelve de plano para mirarlos. El barista también los observa con sorpresa. El hombre los reta con la mirada mientras, con una mano en el aire, parece exigir que no se atrevan a intervenir, y ambos permanecen quietos. Callados. Violeta puede ver, por primera vez como adulta, el efecto que tiene ese hombre sobre los demás, no solo sobre ella misma. La mujer se sonroja, murmura una disculpa ininteligible y vuelve a lo suyo, dándole la vuelta a la página del diario para enfatizar. El barista les da la espalda, y solo entonces el hombre regresa su atención hacia Violeta.

–Hice lo que consideré mejor: confiar en los remedios de nuestros sabios antepasados, y en Dios.

–Entonces Dios mató a Ezequiel y me dejó lisiada a mí, ¿eso estás diciendo?

El hombre inclina su cuerpo hacia adelante y sus manos se aferran con tanta fuerza a los bordes de la mesa que tiene blancas las puntas de los dedos y las venas hinchadas. Violeta desea no haber aceptado este encuentro, y mira hacia la puerta principal para confirmar su estrategia de salida.

–Lo que digo es que tienes que volver conmigo a casa.

Violeta niega con la cabeza. Estira el brazo para tomar el círculo de yeso y, con suma delicadeza, lo envuelve de nuevo en el papel crepé. Antes de guardarlo en la bolsa, lo alza para que el hombre lo vea.

–Lo que tengo que hacer es ir por otro café. –Se pone de pie y camina hacia la barra sin darle la espalda por completo al hombre. Necesita recobrar la compostura, pero también sabe que necesita vigilarlo. Sin darse cuenta, sus tacones avanzan al ritmo de la cancioncita sosa que suena al fondo. Toma aire y le sonríe al barista.

–Un café grande, por favor. Para llevar. –Él le sonríe de vuelta mientras ella paga. La bebida está tan caliente que debe ponerle doble fajilla de cartón para sostenerla. Su mirada se fija en la del hombre al tomar asiento de nuevo en la mesa y colocar el vaso desechable al alcance de su mano.

–Nunca debí permitir que nos separaran.

–¿No te das cuenta de que nos separaron para que no me hicieras lo mismo que a Ezequiel? –Las palabras evocan en ella la rigidez del cuerpo de su hermanito–. ¿Sabes que se habría salvado si lo hubieras llevado al doctor? ¡La meningitis bacteriana no se cura con rábanos y rezos! ¿No te acuerdas de cómo lloraba? ¿De lo mucho que le dolía? Y tú hiciste que le doliera más. ¡Apenas tenía cuatro años!

Cuando se pone de pie, él la mira de arriba a abajo con desaprobación al tiempo que estira la mano para detenerla.

–Perdonar es un don maravilloso. Yo ya te perdoné, hija. Y Dios me perdonó a mí. Todavía estamos a tiempo de librarte de todo pecado. Ven conmigo.

Violeta lo esquiva y suelta una risa amarga.

–¿Ya me perdonaste?

El hombre asiente.

–¿Y Dios a ti?

El hombre asiente de nuevo. Ella se queda pensando un momento.

–Eso significa que te arrepentiste. De modo que sí sabes que eres culpable.

Las venas en el cuello del hombre se hinchan y palpitan cuales serpientes listas para saltar.

–Todo lo que ocurre es voluntad de Dios, ¿cierto? –Violeta no permite que el miedo macerado en su vientre la paralice esta vez. Esta vez sabe que tiene que ser fuerte. Es el momento.

–Hoy Dios quiere esto para ti –dice destapando el café humeante y arrojando su contenido al rostro del hombre antes de que él pueda siquiera alzar las manos para protegerse. Maldiciéndola, lanza gritos de dolor. La mujer del periódico se pone de pie y grita también. El barista hesita detrás de la barra, no sabe cómo reaccionar. Violeta siente pena por él; no alcanza todavía los veinte años.

–¡Es un regalo de Dios, a nombre de Ezequiel! –Se levanta a la velocidad que la pierna le permite y, renqueando, sale del local sin volver la mirada. Por un momento teme que la mujer entrometida o el muchacho de la computadora portátil, que se acaba de quitar los audífonos, la sigan para detenerla, pero no la sigue nadie.

Al llegar a su auto mete la mano al bolso para estrechar la huella de su hermano menor.

–Ganamos, chiquito –susurra–. Ganamos. ~