Durante tres siglos Nueva España fue colonia de España. Sin embargo, el término “colonia” puede resultar insuficiente para describir la realidad social, política, cultural y económica que se vivió durante ese periodo. Le pedimos a cuatro investigadores –Rodrigo Martínez Baracs, Pilar Gonzalbo Aizpuru, Rafael Rojas y Martha Lilia Tenorio– que brevemente nos explicaran si la palabra “colonia” es útil para describir al virreinato de la Nueva España, los desafíos intelectuales de estudiar esa época sin caer en polarizaciones ni estigmas y los vasos comunicantes que aún hay entre esa etapa, muchas veces sumida en las sombras, y la actualidad. ~

*

Hay un debate respecto a si la categoría de “colonia” logra describir con apego a la verdad a la Nueva España. ¿Cuáles son las similitudes entre lo que era el virreinato y lo que consideramos una “colonia”? ¿Cuáles son sus diferencias?

Creo que el afán de simplificar y acaso la pretensión de utilizar categorías sociológicas reconocidas y familiares en el mundo académico han sido responsables de una lamentable confusión. La palabra colonia tiene larga tradición y múltiples adaptaciones, según las características de la región, pueblo y época de que se hable. Puesto que puede significar diferentes formas de relación y dominio, cualquiera puede utilizar la palabra y asignarle el contenido que le convenga.

Grecia estableció colonias en las costas del Mediterráneo y con ello modificó el carácter de las antiguas factorías fenicias y abrió el camino para el cambio radical que impuso la idea romana de imperio. Esa idea de imperio (las mismas leyes, la misma lengua, los mismos dioses), consolidado y defendido desde sus provincias exteriores, arraigó en la cultura occidental. A partir de 1492, el encuentro de un continente antes desconocido obligó a inventar nuevas soluciones legales y políticas, pero no alteró esencialmente la idea de que los reinos estaban constituidos por diversas provincias. Los virreyes gobernaban las provincias de ultramar de la corona española y, como tales, se consideraban integradas a la monarquía. Los vasallos compartían normas y obligaciones, si bien con la vergonzosa diferencia de que los pueblos sometidos pagarían permanentemente el tributo por su derrota. Era el precio por recibir el beneficio de la fe cristiana.

La consolidación de los grandes Estados europeos desde finales del siglo XVIII y pronto el inicio de la colonización de África, en el siglo XIX, cambió el concepto de dominio colonial. Ya no se trataba de compartir espacios y aprender a convivir sino de establecer distancias y sistematizar la explotación, sin eliminar las barreras. Nada parecido a lo que fueron en América las llegadas de paisanos en busca de una vida mejor. Obviamente, en ese sentido no se puede aceptar que los virreinatos fueran colonias y, sin embargo, es precisamente el significado que se atribuye al término colonia. Por rutina lo utilizamos, a sabiendas de que significa otra cosa.

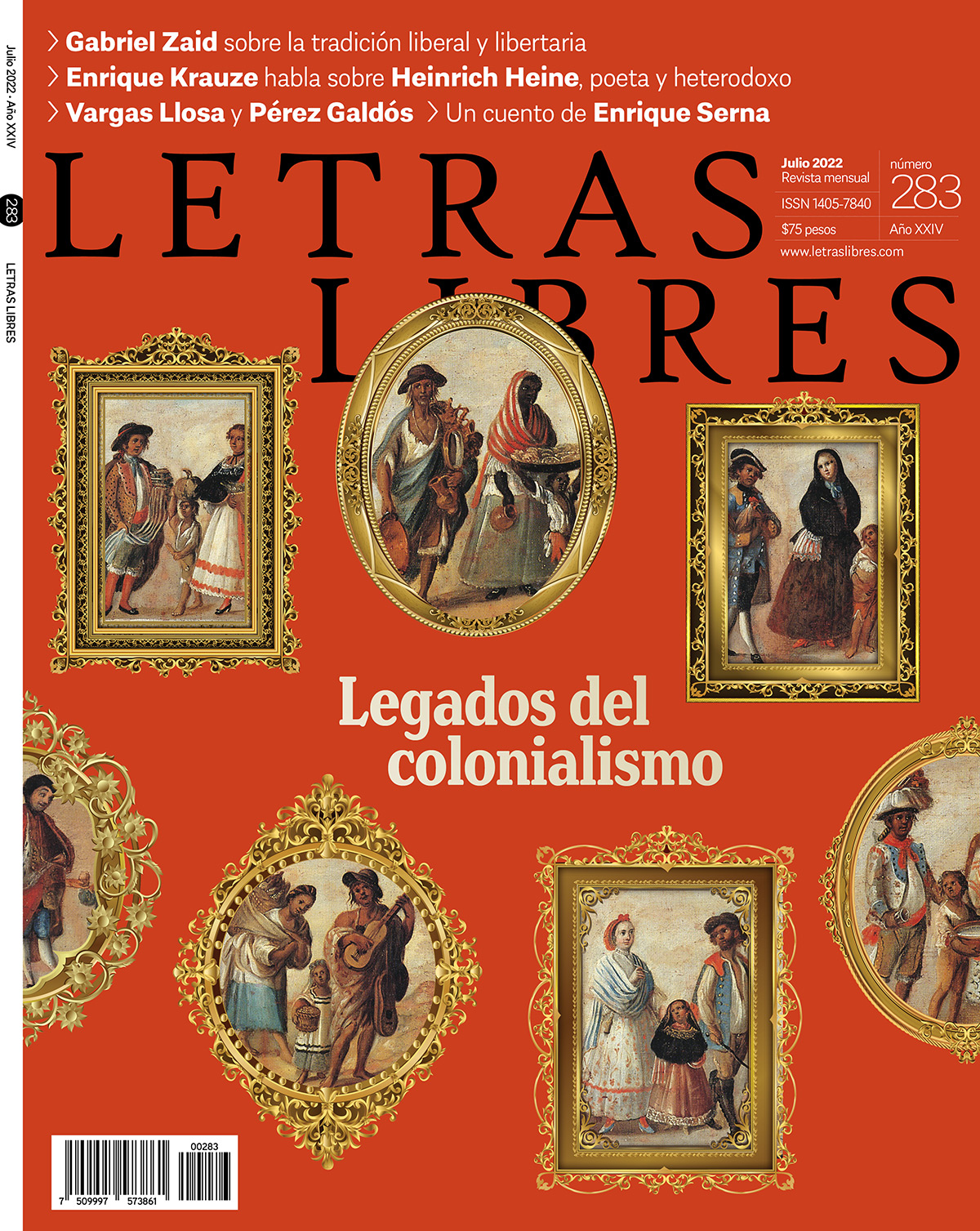

Uno de los elementos principales del colonialismo es el racismo. Mucho se ha hablado de las “castas” en la Nueva España. ¿Esta estratificación tenía un fondo racista? ¿Cómo se establecían las diferencias que daban lugar al sistema de castas?

De nuevo tropezamos con el empleo de un término que está bien definido y en el que no encaja lo que fue la realidad americana. El sistema de castas implica diferencias insalvables desde el nacimiento hasta las formas familiares, la vida laboral, el acceso a los estudios o la ocupación de los espacios. El modelo de las castas de la India es reconocido y hasta la fecha defendido por muchos intelectuales. Existe y es bien conocido. Ni lo defiendo ni lo condeno, pero lo seguro es que no tiene la menor relación con el régimen de convivencia establecido en las que fueron provincias del Imperio español.

Dado que la evangelización legitimaba el dominio de las Indias, en torno a ella se dispuso el orden de convivencia. La división establecida por la ley y en la práctica reglamentada en el Tercer Concilio Provincial Mexicano (1585) trataba de diferenciar a los indios habitantes de sus pueblos y barrios, con sus propias obligaciones y beneficios (sus propiedades, sus tierras y sus cabildos), independientes de los vecinos de las ciudades, en las que convivían españoles y sus descendientes con africanos y mestizos a los que llamaron castas.

Puesto que la palabra casta carecía de connotaciones peyorativas, no estuvo bastante claro su significado y fueron frecuentes los equívocos en los registros parroquiales. Una anécdota que puede aclararlo trata del primer libro de bautizos en que se estableció la distinción, en la parroquia del Sagrario, en cuya portada, junto a la cuidada caligrafía que lo identifica como libro de castas, el párroco añadió con su descuidada caligrafía “(de negros)”. E, incluso con esa aclaración, no faltaron propietarios de esclavos que exigieron incluir a sus esclavos en el mismo libro que sus propietarios. Dado que ser de noble casta era un honor, los ciudadanos prominentes se consideraban miembros de una casta de hidalgos, mientras que la gente común podía agruparse en “otras castas”. Quienes hemos visto padrones parroquiales de varios siglos tropezamos constantemente con registros erróneos, cambios de calidad de familias e individuos, matrimonios mixtos, etc.

En el siglo XVIII , el arzobispo Vizarrón y Eguiarreta, en la fundación de una obra pía, advirtió que se asignase a jóvenes hijas “de padres honrados o conocidos y que vulgar y comúnmente son llamados españoles”. Y el científico viajero Antonio de Ulloa, que visitó la Nueva España por las mismas fechas, observó: “Cada una de estas castas tiene un nombre particular por donde se distinguen entre sí, pero en su clase se estima tanto como los otros porque no es sonrojoso en la línea de castas ser menos blanco que los de otra. Y así se ocupan en los mismos ejercicios, sin reparo ni distinción.”

((Antonio de Ulloa, “Descripción de una parte de la Nueva España”, en Francisco de Solano, Antonio de Ulloa y la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, pp. 113-114.))

Ya en el primer cuarto del siglo XIX, el arzobispo Fonte recibió una reprimenda del Consejo de Indias por el descuido de los párrocos de su diócesis, que sistemáticamente ignoraban la referencia de asignación de calidad a sus fieles en libros de bautizo o matrimonio. Su respuesta fue que no era obligación de la Iglesia definir calidades sino hacer constar el cumplimiento de las obligaciones religiosas.

¿Cómo entender mejor periodos históricos como el virreinato sin caer en posiciones polarizadas?

La solución es no buscar la confrontación sino el acuerdo y no insistir en la retórica de buenos y malos, ricos y pobres, blancos y negros o indios y extranjeros, sino en lo que la vida diaria nos enseña de colaboración y mestizaje. Quienes estudiamos la historia de la vida cotidiana sabemos que son muchísimas las cosas que nos unen en costumbres, creencias, pasiones y esperanzas. No necesitamos que nos insistan en la búsqueda de motivos de odio del pasado. ¿Quién pretende beneficiarse con nuestros rencores? Ya son suficientes los conflictos del presente. ¿Para qué rebuscar posibles diferencias en vez de mostrar evidentes semejanzas? ¿Por qué no dedicar nuestra atención a los logros y largas épocas de colaboración que nos dejaron herencias de gratos espacios, tradiciones compartidas y experiencias de supervivencia en adversidades? ~