Prólogo. Rumor de voces. Sin atenuar o mitigar la densidad temática a la que accederá el espectador, una especie de íncipit audiovisual anuncia la trama de lo que será la puesta en escena documental: un niño de once meses duerme con los ojos abiertos en los brazos de su madre, mientras un grupo de doctores diagnostica que su estado –probablemente síndrome de Apert– responde a un traumatismo vinculado a una malformación en la base del cráneo. La criatura presenta un cuadro de enorme complejidad: hipertensión craneana, cuencas oculares extendidas, ojos exorbitados, maxilar atrasado, algunos dedos de manos y pies pegados, dificultades para respirar por la falta de oxigenación. Son deformaciones posiblemente propiciadas durante el embarazo. Frases como “expandir la occipital” o “mover el monobloque” surgen del cónclave médico. Al centro de la reunión de especialistas está Fernando Ortiz Monasterio, el doctor que trazó en México un extenso e intrincado proyecto para la atención de personas con patologías craneanas, quemaduras graves, al interior de un horizonte en que media la cirugía reconstructiva.

Nicolás Echevarría (Poetas campesinos, 1979; El Niño Fidencio, 1981; Cabeza de Vaca, 1991; Memorial del 68, 2007) recorre un formidable tramo de la modernidad científica mexicana con Fernando Ortiz Monasterio, retrato de un cirujano iconoclasta, una obra inusual dentro del cine documental mexicano, desapegada formalmente de cualquier aleccionamiento desarrollista o coyuntural, un breviario audiovisual que puede asumirse como memorable reencuentro con la propia trayectoria del documentalista. A través de una personalidad heterodoxa, tal como lo hizo con otros personajes-soporte (María Sabina o José Fidencio Constantino Síntora), utiliza una microhistoria concentrada en anudar el devoto oficio de una figura consagrada y recoger un testimonio que da contenido a una franja de la saga correspondiente a la traumatología en México, a modo de una expresión concentrada que forma el diálogo entre la Physis humana, la voluntad de sobrevivencia y la razón médica. Nos internamos en una vertiente de la naturaleza que incuba deformaciones que no reclaman simples enmiendas ortopédicas, sino que implican reflexiones de perfil dubitativo acerca de la normalidad.

La guía documental no recae en un rudimentario recuento sobre la recomposición fisiológica de un núcleo humano, sino en el sentido que implica la investigación y la experimentación como fuentes de revelaciones alternativas, respecto de fenómenos anatómicos que en el imaginario social se perciben como ejemplos de un destino adverso al que nada interfiere. El trabajo profundamente afectivo de Echevarría conforma una relatoría en la que caben las especulaciones, los riesgos, la lucidez teórica y las estrategias de ejecución, prácticas dirigidas a afrontar travesías físicas y anímicas, interiorizadas en una singular tipología de pacientes condenados a una marginalidad radical.

Ortiz Monasterio es el hilo conductor que da cuenta tanto de su formación, como de las distintas estaciones por las que cursó su vida profesional. Nos pone al tanto de sus orígenes, incluido un viejo rastro de la persecución religiosa, que remite a la atmósfera posrevolucionaria, para enterarnos de su genealogía, fincada en una familia urbana de la Ciudad de México, ilustrada, que en las primeras décadas del siglo XX fue simpatizante del movimiento cristero y tuvo relación con León Toral. El cirujano recuerda las transmisiones de radio que su padre realizaba desde un tapanco a favor de los levantados, el buen humor de su madre y la presencia de la lectura en la vida familiar. Una juventud inmersa en el país de los años cuarenta en el que prevalecían las profesiones clásicas, donde la medicina era un ámbito privilegiado que dotaba de un rango de respetabilidad social, casi icónico, a quien optaba por esa ruta. Su itinerario, después de haber cursado la carrera en el viejo Palacio de Medicina de la Universidad Nacional, se dirigió hacia un ejido colectivo de Sonora, ya bajo el efecto activo de la causa cardenista, lo que derivó en un extraordinario baño de pueblo, en medio de la reconstrucción institucional del país; una experiencia educativa y práctica que marcaría su vida. Luego, el retorno a la capital, para incorporarse a la plantilla del Hospital General, al que concibe como un formidable laboratorio, bajo la exigencia de una disciplina que se erigía como soporte clave de la modernización. Fue asistente en intervenciones menores, pero también estuvo presente en algunas de las primeras cirugías del corazón. El impulso por la emancipación profesional lo lleva al campus Galveston de la Universidad Texas A&M. Allí, durante dos años es residente, se ocupa de todo tipo de operaciones e inicia sus primeras acciones de atención a víctimas de quemaduras, familiarizándose con la cirugía estética, que aplica principalmente en manos y en tumoraciones de mama. Durante tres años trabaja en Nueva York dentro de esa especialidad quirúrgica, bajo la asimilación alterna de técnicas clásicas y emergentes. De regreso a México, combina su trabajo en el Hospital General y el Hospital de Traumatología del IMSS, donde realiza el primer trasplante de índice, tras el desarrollo de estudios relativos a las terminaciones sensitivas de la mano. De ese episodio se desprende su libro genésico: Cirugía de la mano.

Echevarría muestra cómo la inteligencia médica con frecuencia atraviesa territorios limítrofes del conocimiento, en los que el riesgo forma parte del ejercicio facultativo. La anatomía como esencia de lo humano exige en el territorio clínico curiosidad, pasión y talento por parte del oficiante que forma parte de un gremio en el que las comunidades con patologías han depositado demandas vitales, en especial “el sujeto que sufre y lucha”, en palabras de Oliver Sacks. Con frecuencia nuestros desequilibrios comparecen ante una realidad hostil, que la especialización confronta con el pathos de los nuevos descubrimientos. Las leyes del pensamiento se revelan ante la fatalidad, contra aquello que parece irremediable.

En el recorrido subjetivo del profesional, también se trasmina el pasado, reformulado humorísticamente como biografía y mito: durante la estancia de Ortiz Monasterio en la Universidad de Bolonia, sin realismo mágico de por medio, asegura haber visto a Gaspare Tagliacozzi, el cirujano renacentista, hacedor de cirugías en narices cercenadas por duelos y asaltos con espada en el siglo XVI, al que ve pasar a medianoche envuelto en una capa frente al Palacio de los Ancianos, en dirección del Hospital Santa María de la Muerte. Todo después de una cena con funghi y vino, estando sentado placenteramente en el pretil de la Fuente de Neptuno ¿Por qué no?

Con enorme economía de medios, lo que pudo ser un mero registro casero, la acuciosidad de Echevarría convierte en una inquietante narración, habitada por personalidades sobrecogedoras, al lado de láminas, imágenes de tejidos y fisuras, radiografías, esquemas de seccionamientos y cortes; materiales que operan en función de la búsqueda de equilibrios inherentes a la mecánica del cuerpo humano. El médico, en su narrativa bioética, recurre a estudiosos de la historia de las patologías craneanas, cita en paralelo sus estrategias, inscritas en la historia transversal de las tipologías correspondientes a alteraciones del sistema óseo que trastornan tejidos y redes musculares, cerebrales y nerviosas. Asimismo, siguiendo la narrativa gráfica y oral, revisita a precursores que cohabitan con lo insólito: Paul Tessier examinando cadáveres y analizando los riesgos que implican las intervenciones craneanas para la arteria carótida o la ruptura de los nervios ópticos, o René LeFort revisando cadáveres de reclusos muertos en prisión, a los que les arriaba la cabeza o los lanzaba desde un segundo piso para entender la tipología de las fracturas. Allí están también Eugène Apert (acrocefalosindactilia) y Octave Crouzon (sinostosis craneofacial congénita), un par de científicos que representan el crucero teórico trazado entre los siglos XIX y XX, con los que se redefinen dos de los más recurrentes síndromes craneofaciales.

La edición precisa del video, evita que se sumerja en la rutina discursiva y monótona de la “cabeza parlante”. Lejos de cualquier visión prometeica inscrita en paradigmas unilineales, los avances científicos son entendidos mediante una dinámica humana que revisita las pequeñas-grandes materializaciones que parten del sujeto individual y se proyectan hacia las instancias formales del universo teórico, como parte de una empresa apuntalada por la especialización y sus prolegómenos experimentales, plataformas tangibles que ponen en juego las ideas cambiantes del desarrollo académico. A partir del carácter testimonial de la obra, corren en paralelo la experiencia individual y la condición de una sociedad que reconforma el concepto de salud como perpetuo dilema individual y colectivo.

Lejano de la apología, Retrato de un cirujano apuesta por lo no conclusivo, por la inflexión atípica que deja correr el humor personal y el estilo profesoral de Ortiz Monasterio (“No creas nada, no le creas a nadie: analiza”), manteniendo la fuerza del monólogo, no apela a la épica artificiosa, sino que se instala a mitad del tránsito continuo que implica el proceso civilizatorio y encuentra en la medicina un nodo definitivo, planteándose a través del interlocutor central un eje narrativo que dibuja el trayecto de la construcción-reconstrucción anatómica como desafío en incesante definición. No se trata de simples historias clínicas, sino de formas de afirmación intelectual frente a una comunidad de cuerpos expuestos a la segregación, al ocultamiento y a la disfunción como destino, recuperados por una aguda luz terrenal que se creía extinta. Los nodos capitulares del documental –a manera de un pliego que sin sentimentalismo ni guiños ordena lógicamente la narrativa del traumatólogo–, presentan un elenco de pacientes situados en un clima social al que provoca no solo incomodidad, sino asco y rechazo: “Tagliacozzi” refiere el horizonte fundacional de la restitución de órganos faciales; “Expansión tisular” hace inteligible el proceso de la lenta y milimétrica recuperación de las unidades estéticas del rostro; “Distracción” argumenta sobre los tratamientos de alargamiento de tejidos blandos y huesos, aplicados en enanos y en superficies faciales de niños y adolescentes; “Las sesiones de los martes” establece la necesidad de formar grupos multidisciplinarios como estrategia de la acción médica y “Cirugía craneofacial” gira alrededor de intervenciones en separaciones excesivas de los ojos, paladar y labios hundidos, especialmente en huesos craneanos que se sueldan tempranamente durante el embarazo y que la fuerza expansiva del cerebro transforma en alteraciones monstruosas. Las imágenes del antes y el después, tan próximas a la publicidad de modelo contra modelo y a la búsqueda de simetrías clásicas, aquí se remiten a una vertiente de la cirugía, vuelta una suerte de redención físico-anatómica-psicológica que no deja de lado la celebración. No se trata de una secuela de recomposiciones fisiológicas, sino de un conjunto de revelaciones que enfrentan hábilmente con la carga de la prueba lo que en distintas épocas se asumió como una fenomenología inexorable.

La geografía que debe transitar el bisturí en el rostro humano es un mapa preciso que se deslinda de la mera aventura, centrándose en el ensayo casuístico como recurso para alcanzar la eficacia terapéutica. Fernando Ortiz Monasterio no representa certezas absolutas; precisamente por esa razón, el ensayo es visto como instrumento privilegiado, la puesta en marcha ensayística hace visibles las posibilidades de apertura al entendimiento progresivo de las patologías. La voluntad se cimienta en esos procesos siempre móviles y en los cuadros analíticos que paulatinamente, con cuantiosas dificultades, esbozan el conocimiento e incorporan sus avances a los organismos que reconforman el saber institucional. Siempre cercano al orbe indígena, Nicolás Echevarría ahora explora los extraños equilibrios de la corporalidad, pero toma distancia de las apuestas políticas empleadas por una burocracia ideologizada, obsesionada en instrumentalizar un saber fincado en la propaganda y la persuasión folclorizante, más que en las numerosas razones funcionales y éticas de una ciencia no excluyente, cimentada en el rigor.

La incógnita interior de la corporalidad deja ver sus efectos en los rostros, maxilares, bocas y narices, en cavidades que dan lugar a las formas funcionales de la presencia humana. El observador se mira en el espejo de la fragilidad física y en la posibilidad de reconocer una voluntad que reintegra las capacidades mecánicas y la morfología de cualquiera de los segmentos del cuerpo, especialmente su formidable dimensión geométrica, nunca asociada a la banal ortopedia de la perfección. Nada es caprichoso en este universo que, por un momento, nos permite cifrar sus misterios.

Epílogo. Ateo de pura cepa, el médico iconoclasta reivindica el derecho de morir sin sufrimiento, de asistir a una muerte con dignidad, de ser alguien que no precise de una vida después de esta. ~

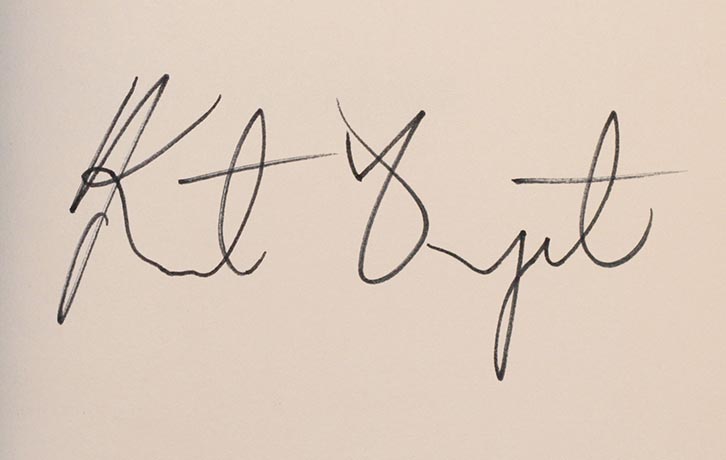

Fernando Ortiz Monasterio, retrato de un cirujano iconoclasta

Dirección: Nicolás Echevarría, en colaboración con Mariana Ochoa.