Jaume Segura Socías

Tal vez, un día

Barcelona, Ediciones Miguel Sánchez, 2019, 356 pp.

Hay novelas río, que fluyen con planteamiento, nudo y desenlace; novelas puzle, que se componen de reflejos, vibraciones, fragmentos y trazos vistosos que han de mezclarse azarosamente para vislumbrar no se sabe cuál de las muchas imágenes posibles; y también hay novelas desplegables, que van enseñando escenas completas que parecen bastarse a sí mismas pero van cambiando de lugar y de sentido al relacionarse con las otras caras del desplegable.

Tal vez, un día, la primera de Jaume Segura, es una novela desplegable. Los capítulos impares cuentan una historia, la de Miguel, un diplomático que llega a su primer destino en la embajada española en Cuba en un año indefinido de este siglo, y los capítulos pares nos llevan a la Cuba del año 1958. Uno ya imagina que ambas historias han de tener cierta relación, y comprueba que es así cuando, en medio de un capítulo impar, aparece una caja llena de capítulos pares. Y esa caja es la novela. Y la novela es como una caja que va desplegándose secuencialmente, mostrando episodios llamados a entenderse, hasta que justo al final se obtiene el dibujo entero.

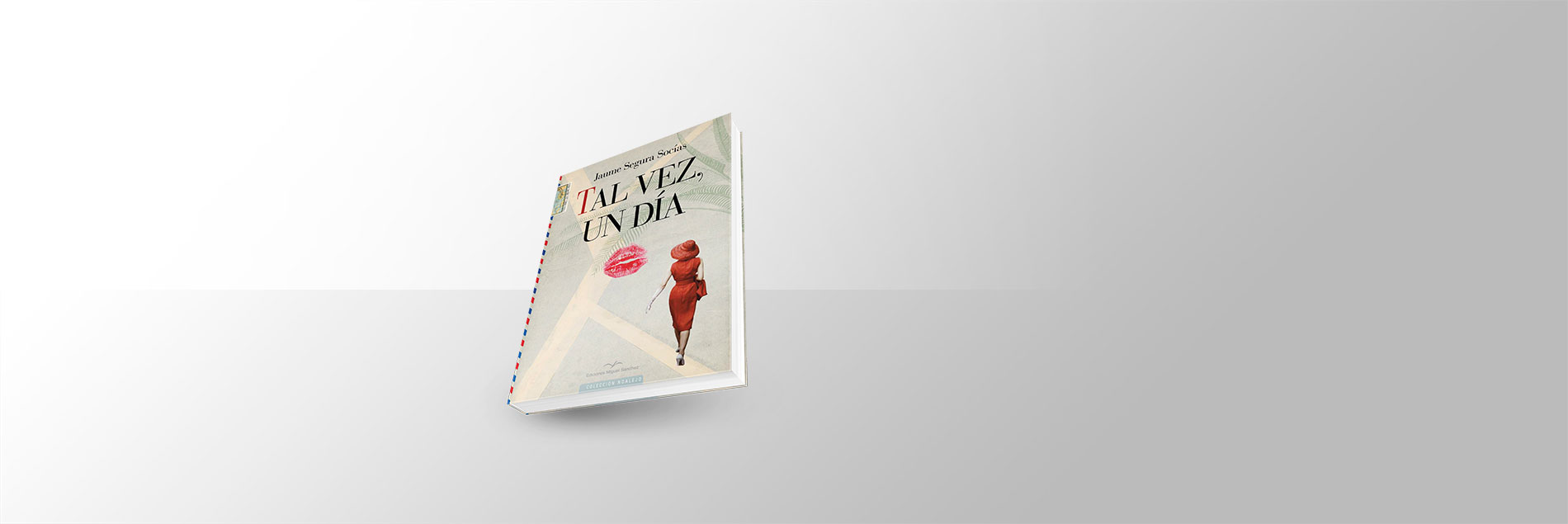

Una vez que por fin Miguel se decide a abrir la caja, se libera un aroma de absoluto glamur que tiene nombre propio: se llama Adriana, la mujer del embajador de México. Ese golpe de glamur ha quedado retratado con exactitud en la magnífica portada de Juan Vida. Llega Adriana y hace cambiar de acera a la novela entera. Estamos en el capítulo 6, que es el punto de no retorno. Adriana irrumpe con su “mirada verde y pícara, una melena cobriza y unas piernas bonitas que anuncian largos senderos”, una Emma Bovary elegante y cultivada, resignada quizás a creer que la felicidad es una distorsionada aspiración del pasado, acostumbrada a ser solo “un objeto más en la placidez cotidiana del embajador”. Y en medio de ese estanque, un momento antes de la llegada de los invitados a la recepción que Adriana ha preparado con tanto esmero como desgana, el embajador le pregunta dónde están sus gemelos. “Pero no le contestó”, dice el narrador.

No le contestó, y ese silencio es el inicio de una gran rebelión no premeditada. O quizás una rendija abierta en el mundo que aprisiona a Adriana, dentro del que solo encontraba el consuelo del placer solitario. Una leve ocasión, una esquina de su reglada vida, le dará la oportunidad de desear otra vez el placer compartido al que podemos llamar pasión, y a partir de ahí se despliega la cara principal de la novela: el amor adúltero. Pero se trata de un adulterio “como Dios manda”, un adulterio de época, con dificultad y tormento, convertido en un cauce paralelo, dislocado y creciente, lleno de aguas vivas con final incierto, propulsado por la excitación de lo difícil, de la transgresión y del vértigo.

El amor adúltero es cosa de dos. El otro es Octavio: un militar al que no le permiten serlo, un profesor de disciplinas, un marido, un padre. Pero Octavio no es un personaje glamuroso. Es un hombre encorsetado, austero, al que no le gusta recibir regalos. Octavio no pone nada o, más exactamente, solo pone el no poder resistirse a amar a Adriana. Es Adriana la que pone todo, la que manda, la que propone, la que trama, la que es capaz de asumir riesgos que abran momentos en los que el amor pueda desnudarse. Octavio acaso querría resistirse, pero no puede.

La nochevieja de 1958, a las puertas de la revolución, rompe el tiempo y abre otro escenario que absorbe a Octavio y le hace crecer como personaje, hasta el inesperado final, del que él es protagonista. Pero la revolución tiene sus precios, y una de las preguntas que quedan al final de la novela produce congoja: la de saber si merecieron la pena la persecución de la igualdad y la justicia a costa de “sacrificar la belleza”. “Todo olía ahora a mierda, a papa podrida, a orín reseco. De los solares derruidos y paupérrimos llegaban de vez en cuando vaharadas de puerco asado y agua estancada, de plátano y malanga fritos con aceite recalentado”, se dice Miguel, cuando ya sabe demasiado. ¿Acaso las revoluciones, siempre adúlteras al principio, están condenadas a acabar forzosamente en matrimonio?

En los capítulos impares, quien narra es Miguel. Pero Miguel es también el destinatario, o quizás el depositario de la historia que cuenta. Miguel se limita a “no ser infeliz” en su primer destino como diplomático. Apenas es capaz de confesar su decepción con lo que denomina un “onanismo diplomático” que no mueve nada, que se enreda en mezquindades y apariencias. Él solo “habanece”: mira, escucha y descubre, con cierta indolencia. Pero, desconcertado y embriagado por la voluptuosidad de la Cuba de siempre, se va dejando alcanzar por los “recuerdos grandes” de su infancia cubana. También encuentra a Rosa, una mujer con “aroma a canela y café recién hecho”, que va siempre un paso por delante y que aparece y desaparece, como una musa que no habla de sí misma. Rosa y su infancia lo hacen vagar por la isla, de La Habana a Santiago y de Santiago a La Habana, entre sabores, olores, luces y sonidos que se acoplan y se adaptan a sus variables estados de ánimo. Por eso Cuba no es solo un escenario contingente y vistoso de las historias que se cuentan: es el “tono” de la novela, lleno de las resonancias musicales que componen su banda sonora.

¿Por qué tanto miedo al error, por qué tanto dramatismo, si al final la vida puede guardarse en una caja? Esa es otra de las preguntas que quedan cuando la novela ha terminado de desplegarse pero aún no puede guardarse en el estante. ~

es novelista y magistrado. En 2018 publicó Casa Luna (Ediciones Miguel Sánchez)