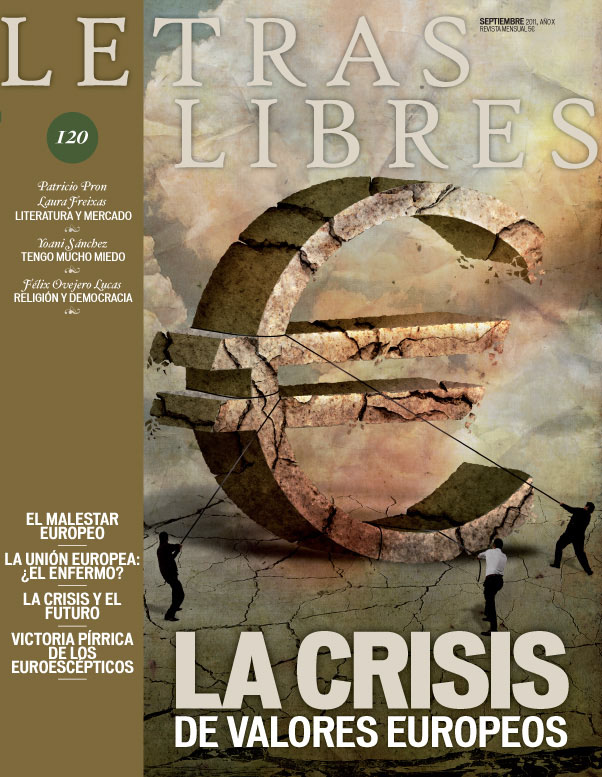

Los euroescépticos deberían estar saboreando un momento de triunfo. Los acontecimientos han justificado sus temores sobre el euro. Las esperanzas eufóricas de sus oponentes parecen ahora fantasías peligrosas. Desde el colapso del comunismo, ningún debate se había resuelto de forma tan decisiva.

La idea de que se podía tener un banco central sin un gobierno central que lo controlara y de que se podía imponer un tipo de interés uniforme en economías divergentes es ridiculizada en todas partes. En una ironía que ni siquiera el observador más pesimista de las cuestiones humanas podría haber anticipado, una moneda única destinada a fabricar una unión más estrecha que nunca entre las naciones europeas solo ha logrado producir divisiones crecientes entre gente que se llevaba estupendamente antes de que llegara el euro.

Los alemanes desprecian a los griegos y los griegos desprecian a los alemanes. En el pasado, todo el mundo habría condenado a los británicos: el noble rechazo al aislacionismo británico era un pegamento que unía a la élite de la Unión Europea. Ahora la decisión de Gordon Brown de dejar a Gran Bretaña fuera del euro parece cada día más acertada. Lejos de ser criticados por no habernos comprometido, somos, en todo caso, envidiados por “nuestros conciudadanos europeos” –una expresión que, elocuentemente, los británicos usan muy pocas veces. Políticos y economistas cuentan que colegas europeos que antes los criticaban por ser demasiado duros con el euro ahora los censuran por ser demasiado blandos.

Los posibles medios de escape de la crisis solo consiguen demostrar que la élite europea ha perdido la confianza de la gente a la que gobierna. La clase política prometió a los europeos del norte que la unión monetaria no les haría responsables de las deudas de los demás. Ahora les dicen que deben financiar eurobonos o contribuir a un fondo de rescate de tal tamaño que alzaría los tipos de interés y podría poner en peligro la solvencia de Francia.

La traición al sur de Europa es más profunda. Grecia, Portugal y España son países que en el pasado reciente sufrieron la sordidez de regímenes fascistas y militaristas. La Unión Europea prometió que les permitiría romper con el pasado y vivir como democracias modernas normales. Mientras el Banco Central Europeo contuvo los tipos de interés para satisfacer las necesidades alemanas, y mientras el dinero fácil de China bañaba el continente, podían pedir préstamos en las condiciones de los alemanes y aspirar a la calidad de vida de los alemanes. Ahora están atrapados en una espiral de austeridad y recesión, y el euro impide que intenten liberarse de un declive perpetuo devaluando su moneda.

“Técnicamente, no veo cómo un país puede abandonar el euro sin producir enormes pérdidas y forzar extraordinarios controles estatales –me dijo Simon Derrick, el principal estratega monetario del Bank of New York Mellon–, pero, políticamente, Europa no puede seguir como hasta ahora.”

Lo más satisfactorio de todo para los euroescépticos ha sido la destrucción de la noción ufana e injustificada que presumía que el triunfo del euro era inevitable, y que quienes lo criticaban eran excéntricos, reaccionarios o algo peor. Nadie que lo viera olvidará fácilmente el anuncio que hicieron los defensores holandeses de la constitución europea en 2005. Mostraba imágenes del Holocausto, de Srebrenica y de los atentados terroristas de Madrid en 2004, y daba a entender que los ciudadanos que votaran de forma errónea en el referéndum querían ver el regreso del nazismo y el nacionalismo serbio, o facilitaban la tarea del islam radical. En la mente de los políticos europeos, los oponentes del federalismo europeo no estaban equivocados o confundidos: eran malvados.

En Gran Bretaña, también, el apoyo al euro tenía poco que ver con la economía, y se convirtió en una insignia que anunciaba que uno era una persona amable y generosa, con amplia capacidad de comprensión y contraria al nacionalismo y al racismo. Políticos moderados apoyaban el euro: Tony Blair, Ken Clark, el Partido Liberal Demócrata. También lo hacía la laboriosamente centrista BBC, una de cuyas ejecutivas explicó el euroescepticismo a Rod Liddle, editor del programa Today, diciendo: “Rod, lo que tienes que entender es que esa gente está loca.” (El exabrupto de la ejecutiva habría resultado menos significativo si ella no hubiera sido la burócrata encargada de garantizar la imparcialidad política.)

Podría parecer justificado que los euroescépticos mostrasen un poco de placer en el dolor ajeno. Que prácticamente no veamos el menor regodeo indica la profundidad del problema en que estamos metidos.

En su comparecencia sobre la crisis, George Osborne repitió que “la lógica implacable de la unión monetaria conduce de la moneda única a la integración fiscal”. Nos hemos acostumbrado tanto a oírlo que no nos parece raro que un ministro británico de Hacienda, euroescéptico y conservador, ruegue a los europeos que se integren más deprisa y obliguen a los ciudadanos de los países ricos a pagar la deuda de los países más pobres sin establecer un control democrático adecuado sobre cómo se gastan sus impuestos.

Osborne está asustado porque las teorías sobre lo que ocurrirá si la Unión Europea sigue sin saber qué hacer y un país importante quiebra oscilan entre lo alarmante y lo catastrófico. La liquidez quedaría congelada, el capital de los bancos británicos se extinguiría, los pedidos para las exportaciones desaparecerían, la recaudación de impuestos se desplomaría y el déficit sería descontrolado. Para evitar un desastre, Osborne debe apoyar unas medidas a las que se ha opuesto durante toda su carrera.

No estoy seguro de que los euroescépticos entiendan que su triunfo ha sido una victoria pírrica precisamente porque se oponían al consenso de políticos y burócratas europeos por lo demás sensatos. Si hubieran luchado con extremistas marginales, habría sido un asunto distinto. En realidad, se enfrentaban a una Unión Europea que dirigía una política económica sin pensar en lo que habría que hacer si las tensiones que sufría la moneda eran excesivas, o si imponía demasiados esfuerzos y atrapaba a países en una austeridad perpetua. No se trataba de que fuera una herejía criticar al euro en los debates de Bruselas sobre el futuro de la moneda: no había debates sobre los aspectos que podían representar un reto y, lo que es más grave, no se hicieron planes para afrontar esas contingencias.

A todos nos gusta creer que somos personas que pensamos libremente y nos oponemos a un aburrido statu quo. Pero, cuando el centro no se sostiene, los disidentes tienen las mismas posibilidades de sentirse horrorizados que los propagadores más acríticos de la sabiduría recibida.

“He esperado el colapso del capitalismo durante toda mi vida –dijo el historiador izquierdista A. J. P. Taylor durante el periodo de descontento social e inflación de principios de los años setenta, una época desconcertantemente parecida a la nuestra–. Pero ahora que llega me siento bastante molesto. No hay futuro para este país. Es imposible pensar lo cerca que estamos de la catástrofe.” Podía haberlo escrito ayer. ~

______

Traducción de Daniel Gascón

© The Guardian