Rosaura vivía en una casa de balcones sombreados por enredaderas tupidas y se pasaba la vida ocultándose tras ellos para leer libros de cuentos. Rosaura. Rosaura. Era una joven triste, que casi no tenía amigos; pero nadie podía adivinar el origen de su tristeza. Como quería mucho a su padre, cuando éste se encontraba en la casa se la oía cantar y reír por pasillos y salones, pero cuando él se marchaba al trabajo desaparecía como por arte de magia y se ponía a leer cuentos.

Sé que debería levantarme y atender a los deudos, volver a pasar la bandeja de café por entre mis clientas y la del coñac por entre sus insufribles esposos, pero me siento agotada. Lo único que quiero ahora es descansar los pies, que tengo aniquilados; dejar que las letanías de mis vecinas se desgranen a mi alrededor como un interminable rosario de tedio. Don Lorenzo era un hacendado de caña venido a menos, que sólo trabajando de sol a sol lograba ganar lo suficiente para el sustento de la familia. Primero Rosaura y luego Lorenzo. Es una casualidad sorprendente. Amaba aquella casa que la había visto nacer, cuyas galerías sobrevolaban los cañaverales como las de un buque orzado a toda vela. La historia de la casa alimentaba su pasión por ella, porque sobre sus almenas había tenido lugar la primera resistencia de los criollos a la invasión hacía ya casi cien años. Al pasearse por sus salas y balcones, don Lorenzo sentía inevitablemente encendérsele la sangre y le parecía escuchar los truenos de los mosquetes y los gritos de guerra de quienes en ella habían muerto en defensa de la patria. En los últimos años, sin embargo, se había visto obligado a hacer sus paseos por la casa con más cautela, ya que los huecos que perforaban los pisos eran cada vez más numerosos, pudiéndose ver, al fondo abismal de los mismos, el corral de gallinas y puercos que la necesidad le obligaba a criar en los sótanos. A pesar de estas desventajas, a don Lorenzo jamás se le hubiese ocurrido vender su casa o su hacienda. Como la zorra del cuento, se encontraba convencido de que un hombre podía vender su piel, su pezuña y hasta sus ojos, pero que la tierra, como el corazón, jamás se vende.

No debo dejar que los demás noten mi asombro, mi sorpresa. Después de todo lo que nos ha pasado, venir ahora a ser víctimas de un pila de escritorcito de mierda. Como si no me bastara con la mondadera de mis clientas. “Quién la viera y quién la vio”, las oigo que dicen detrás de sus abanicos inquietos, “la mona, aunque la vistan de seda, mona se queda”. Aunque ahora ya francamente no me importa. Gracias a Lorenzo estoy más allá de sus garras, inmune a sus bájame un poco más el escote, Rosa, apriétame acá otro poco el zipper, Rosita, y todo por la misma gracia y por el mismo precio. Pero no quiero pensar ya más en eso.

Al morir su primera mujer, don Lorenzo se sintió tan solo que, dando rienda suelta a su naturaleza enérgica y saludable, echó mano a la salvación más próxima. Como náufrago que, braceando en el vientre tormentoso del mar, tropieza con un costillar de esa misma nave que acaba de hundirse bajo sus pies, y se aferra desesperado a ella para mantenerse a flote, así se asió don Lorenzo a las amplias caderas y aún más pletóricos senos de Rosa, la antigua modista de su mujer. Restituida la convivencia hogareña, la risa de don Lorenzo volvió a retumbar por toda la casa y se esforzaba porque su hija también se sintiera feliz. Como era un hombre culto, amante de las artes y de las letras, no encontraba nada malo en el persistente amor de Rosaura por los libros de cuentos. Aguijoneado sin duda por el remordimiento, al recordar cómo la niña se había visto obligada a abandonar sus estudios a causa de sus malos negocios, le regalaba siempre, el día de su cumpleaños, un espléndido ejemplar de ellos.

Esto se está poniendo interesante. La manera de contar que tiene el autor me da risa, parece un firulí almidonado, un empalagoso de pueblo. Yo definitivamente no le simpatizo. Rosa era una mujer práctica, para quien los refinamientos del pasado representaban un capricho imperdonable, y aquella manera de ser la malquistó con Rosaura. En la casa abundaban, como en los libros que leía la joven, las muñecas raídas y exquisitas, los roperos hacinados de rosas de repollo y de capas de terciopelo polvoriento y los candelabros de cristales quebrados, que Rosaura aseguraba haber visto en las noches sostenidos en alto por deambulantes fantasmas. Poniéndose de acuerdo con el quincallero del pueblo, Rosa fue vendiendo una a una aquellas reliquias de la familia, sin sentir el menor resquemor de conciencia por ello.

El firulí se equivoca. En primer lugar, hacía tiempo que Lorenzo estaba enamorado de mí (desde mucho antes de la muerte de su mujer, junto a su lecho de enferma, me desvestía atrevidamente con los ojos) y yo sentía hacia él una mezcla de ternura y compasión. Fue por eso que me casé con él y de ninguna manera por interés, como se ha insinuado en este relato. En varias ocasiones me negué a sus requerimientos y, cuando por fin accedí, mi familia lo consideró de plano una locura. Casarme con él, hacerme cargo de las labores domésticas de aquel caserón en ruinas, era una especie de suicidio profesional, ya que la fama de mis creaciones resonaba, desde mucho antes de mi boda, en las boutiques de modas más elegantes y exclusivas del pueblo. En segundo lugar, vender los cachivaches de aquella casa no sólo era saludable sicológica sino también económicamente. En mi casa hemos sido siempre pobres y a orgullo lo tengo. Vengo de una familia de diez hijos, pero nunca hemos pasado hambre, y el espectáculo de aquella alacena vacía, pintada enteramente de blanco y con un tragaluz en el techo que iluminaba todo su vértigo, le hubiese congelado el tuétano al más valiente. Vendí los tereques de la casa para llenarla, para lograr poner sobre la mesa, a la hora de la cena, el mendrugo de pan de cada día.

Pero el celo de Rosa no se detuvo aquí, sino que empeñó también los cubiertos de plata, los manteles y las sábanas que en un tiempo pertenecieron a la madre de Rosaura y su frugalidad llegó a tal punto que ni siquiera los gustos moderadamente epicúreos de la familia se salvaron de ella. Desterrados para siempre de la mesa quedaron el conejo en pepitoria, el arroz con guinea y las palomas salvajes, asadas hasta su punto más tierno por debajo de las alas. Esta última medida entristeció grandemente a don Lorenzo, que amaba, más que nada en el mundo, luego de a su mujer y a su hija, esos platillos criollos cuyo espectáculo humeante le hacía expandir de buena voluntad los carrillos sobre sus comisuras risueñas.

¿Quién habrá sido capaz de escribir una sarta tal de estupideces y de calumnias? Aunque hay que reconocer que el título le va a las mil maravillas; bien se ve que el papel aguanta todo el veneno que le escupan encima. Las virtudes económicas de Rosa la llevaban a ser candil apagado en la casa pero fanal encendido en la calle. “A mal tiempo buena cara, y no hay por qué hacerle ver al vecino que la desgracia es una desgracia”, decía, cuando se vestía con sus mejores galas para ir a misa, y obligaba a don Lorenzo a hacer lo mismo. Abrió un comercio de modistilla en los bajos de la casa, que bautizó ridículamente “El Alza de la Bastilla”, dizque para atraerse a una clientela más culta, y allí se pasaba las noches enhebrando hilos y sisando telas, invirtiendo todo lo que sacaba de la venta de los objetos de la familia en los vestidos que elaboraba para sus clientas.

Acaba de entrar a la sala la esposa del Alcalde. La saludaré sin levantarme, con una leve inclinación de cabeza. Lleva puesto uno de mis modelos exclusivos, que tuve que rehacer por lo menos diez veces, para tenerla contenta, pero aunque sé que espera que me le acerque y le diga lo bien que le queda, haciéndole mil reverencias, no me da la gana de hacerlo. Estoy cansada de servir de incensario a las esposas de los ricos del pueblo. En un principio les tenía compasión: verlas languidecer como flores asfixiadas tras las galerías de cristales de sus mansiones, sin nada en qué ocupar sus mentes que no fuese el bridge, el mariposear de chisme en chisme y de merienda en merienda, me partía el corazón. El aburrimiento, ese ogro de afelpada garra, había ya ultimado a varias de ellas, que habían perecido víctimas de la neurosis y de la depresión, cuando yo comencé a predicar, desde mi modesto taller, la salvación por medio de la Línea y del Color. La Belleza es, no me cabe la menor duda, la virtud más sublime, el atributo más divino de las mujeres. La Belleza todo lo puede, todo lo cura, todo lo subsana.

Con la ayuda de Lorenzo me suscribí a las revistas más elegantes de París, de Nueva York y de Londres y comencé a publicar en La Gaceta una homilía semanal, en la cual señalaba cuáles eran las últimas tendencias de la moda. Si en el otoño se llevaba el púrpura magenta o el amaranto pastel, si en la primavera el talle se alforzaba o se plisaba, si en el invierno los botones se usaban de carey o de nuez, todo era materia de dogma, artículo apasionado de fe. El taller pronto se volvió una colmena de actividad, tantas eran las órdenes que recibía y tantas las visitas de las damas que venían a consultarme los detalles de sus últimas “tenues”.

El éxito no tardó en hacernos ricos y todo gracias a la ayuda de Lorenzo, que hizo posible el milagro vendiendo la hacienda y prestándome el capitalito que necesitaba para ampliar mi negocio. Por eso hoy, el día aciago de su sepelio, no tengo que ser fina ni considerada con nadie. Estoy cansada de tanta reverencia y de tanto halago, de tanta dama elegante que necesita ser adulada todo el tiempo para sentirse que existe. Que la esposa del Alcalde se alce su propia cola y se huela su propio culo. Prefiero mil veces la lectura de este cuento infame a tener que hablarle, a tener que decirle qué bien se ha combinado hoy, qué maravillosamente le sientan su mantilla de bruja, sus zapatos de espátula, su horrible bolso.

Don Lorenzo vendió su casa y su finca y se trasladó con su familia a vivir al pueblo. El cambio resultó favorable para Rosaura: recobró el buen color y tenía ahora un sinnúmero de amigas y amigos, con los cuales se paseaba por las alamedas y los parques. Por primera vez en la vida dejó de interesarse por los libros de cuentos y, cuando algunos meses más tarde su padre le regaló el último de ellos, lo dejó olvidado y a medio leer sobre el velador de la sala. A don Lorenzo, por el contrario, se le veía cada vez más triste, zurcido el corazón de pena por la venta de sus cañas.

Rosa, en su nuevo local, amplió su negocio y tenía cada vez más parroquianas. El cambio de localidad sin duda la favoreció, ocupando éste ahora por completo los bajos de la casa. Ya no tenía el corral de gallinas y puercos algarabeándole junto a la puerta y su clientela subió de categoría. Como estas damas, sin embargo, se demoraban en pagar sus deudas y Rosa, por otro lado, no podía resistir la tentación de guardar siempre para sí los vestidos más lujosos, su taller no acababa nunca de levantar cabeza. Fue por aquel entonces que comenzó a martirizar a Lorenzo con lo del testamento: “Si mueres en este momento, tendré que trabajar hasta la hora de mi muerte para pagar la deuda”, le dijo una noche antes de dormirse, “ya que con la mitad de tu dinero no me será posible ni comenzar a hacerlo”. Y como don Lorenzo se negara a desheredar a su hija para beneficiarla a ella, comenzó a injuriar y a insultar a Rosaura, acusándola de soñar con vivir siempre del cuento, mientras ella se descarnaba los ojos y los dedos cosiendo y bordando para ellos. Y antes de darle la espalda para extinguir la luz del velador, le dijo que ya que era a su hija a quien él más quería en el mundo, a ella no le quedaba más remedio que abandonarlo.

Me siento curiosamente insensible, indiferente a lo que estoy leyendo. He comenzado a sentir frío y estoy un poco mareada, pero debe ser la tortura de este velorio interminable. No veo la hora en que saquen el ataúd por la puerta y esta caterva de maledicientes acabe ya de largarse a su casa. Comparados a los chismes de mis clientas, los sainetes de este cuento insólito no son sino alfileretazos vulgares, que me rebotan sin que yo los sienta.

Me porté bien con Lorenzo; tengo mi conciencia tranquila. Eso es lo único que importa. Insistí, es cierto, en que nos mudáramos a la capital y todos nos beneficiamos por ello; insistí, es cierto, en que me dejara a mí el albaceazgo de todos sus bienes, porque me consideré mucho más capacitada que Rosaura, que anda siempre con la cabeza en las nubes, para administrarlos. Pero jamás lo amenacé con abandonarlo. Los asuntos de la familia iban de mal en peor y la ruina amenazaba cada vez más de cerca a Lorenzo, pero a éste no parecía importarle. Al llegar el día del cumpleaños de su hija le compró, como siempre, su tradicional libro de cuentos. Rosaura, por su parte, decidió cocinarle a su padre aquel día una confitura de guayaba, de las que antes solía confeccionarle su madre. Durante toda la tarde removió sobre el fogón el borbolleante líquido color sanguaza y en varias ocasiones le pareció ver a su madre entrar y salir, por pasillos y salones, transportada por el oleaje rosado de aquel perfume que inundaba toda la casa.

Aquella noche, don Lorenzo se sentó feliz a la mesa y cenó con más apetito del que había demostrado en mucho tiempo. Terminada la cena, le entregó a Rosaura su libro, encuadernado, como él siempre decía riendo, en “cuero de corazón de alce”. Haciendo caso omiso de los acentos circunflejos que ensombrecían de ira el ceño de su mujer, padre e hija admiraron juntos el opulento ejemplar, cuyo grueso canto dorado hacía resaltar elegantemente el púrpura de las tapas. Inmóvil sobre su silla, Rosa los observaba en silencio, con una sonrisa álgida escarchándole los labios. Llevaba puesto aquella noche su vestido más lujoso, porque asistiría con don Lorenzo a una cena de gran cubierto en casa del Alcalde y no quería por eso alterarse ni perder la paciencia con Rosaura.

Don Lorenzo comenzó entonces a embromar a su mujer y le comentó, intentando sacarla de su ensimismamiento, que los exóticos vestidos de aquellas reinas y grandes damas que aparecían en el libro de Rosaura bien podrían servirle a ella de inspiración para sus modelos. “Aunque para vestir tus opulentas carnes se necesitarían varias resmas de seda más de las que necesitaron ellas, a mí no me importaría pagarlas, porque tú eres una mujer de veras y no un enclenque maniquí de cuento”, le dijo pellizcándole solapadamente una nalga. ¡Pobre Lorenzo! Es evidente que me quería, sí. Con sus bromas siempre me hacía reír hasta saltárseme las lágrimas. Congelada en su silencio apático, Rosa encontró aquella broma de mal gusto y no demostró por las ilustraciones y grabados ningún entusiasmo. Terminado por fin el examen del lujoso ejemplar, Rosaura se levantó de la mesa, para traer la fuente de aquel postre que había estado presagiándose como un bocado de gloria por toda la casa, pero al acercársela a su padre la dejó caer, salpicando inevitablemente la falda de su madrastra.

Hacía ya rato que algo venía molestándome y ahora me doy cuenta de lo que es. El incidente del dulce de guayaba tomó lugar hace ya muchos años, cuando todavía vivíamos en el caserón de la finca y Rosaura era aún una niña. El firulí se equivoca: ha alterado descaradamente la cronología de los hechos, haciendo ver que éstos tomaron lugar recientemente, cuando es todo lo contrario. Hace sólo unos meses que Lorenzo le regaló a Rosaura el libro que dice, en ocasión de su vigésimo onomástico, pero han pasado ya más de seis años desde que Lorenzo vendió la finca. Cualquiera diría que Rosaura es todavía una niña inocente, cuando es ya una manganzona mayor de edad, una mujer hecha y derecha. Cada día se parece más a su madre, a las mujeres indolentes e inútiles de este pueblo. Se niega a trabajar en nada, alimentándose del pan honesto de los que trabajan.

Recuerdo perfectamente el suceso del dulce de guayaba. Íbamos a un coctel a casa del Alcalde, a quien tú mismo, Lorenzo, le habías propuesto que te comprara la hacienda “Los crepúsculos” –como la llamabas nostálgicamente y que los vecinos habían bautizado con sorna la hacienda “Los culos crespos” en venganza por los humos de aristócrata que siempre te dabas– para que se edificara allí un museo de historia, dedicado a preservar, para las generaciones venideras, las reliquias de los imperios cañeros. Había logrado convencerte, tras largas noches de empecinada discusión bajo el dosel raído de tu cama, de la imposibilidad de seguir viviendo en aquel caserón, en donde no había ni luz eléctrica ni agua caliente y en donde para colmo había que cagar a diario en la letrina estilo francés provenzal que Alfonso XII le había obsequiado a tu abuelo. Por eso yo llevaba puesto aquel traje cursi, confeccionado, como en Gone with the wind, con las cortinas de brocado que el viento no se había llevado todavía, porque aquella era la única manera de impresionar a la insoportable mujer del Alcalde, de apelar a su arrebatado delirio de grandeza. Nos compraron la casa por fin con todas las antigüedades que tenía adentro, pero no para hacerla un museo y un parque del que pudiera disfrutar el pueblo, sino para disfrutarla ellos como su rústica casa de campo.

Frenética y fuera de sí, Rosa se puso de pie y contempló horrorizada aquellas estrías de almíbar que descendían lentamente por su falda hasta manchar con su líquido sanguinolento las hebillas de raso de sus zapatos. Temblaba de ira y al principio se le hizo imposible pronunciar una sola palabra. Una vez le regresó el alma al cuerpo, sin embargo, comenzó a injuriar enfurecida a Rosaura, acusándola de pasarse la vida leyendo cuentos, mientras ella se veía obligada a consumirse los ojos y los dedos cosiendo para ellos. Y la culpa de todo la tenían aquellos malditos libros que don Lorenzo le regalaba, los cuales eran prueba de que a Rosaura se la tenía en mayor estima que a ella en aquella casa y por lo que había decidido marcharse de su lado para siempre si estos no eran de inmediato arrojados al patio, donde ella misma encendería con ellos una enorme fogata.

Será el humo de las velas, será el perfume de los mirtos, pero me siento cada vez más mareada. No sé por qué, he comenzado a sudar y las manos me tiemblan. La lectura de este cuento ha comenzado a enconárseme en no sé cuál lugar misterioso del cuerpo. Y no bien terminó de hablar, Rosa palideció mortalmente y, sin que nadie pudiera evitarlo, cayó redonda y sin sentido al suelo. Aterrado ante el desmayo de su mujer, don Lorenzo se arrodilló a su lado y comenzó a llorar, implorándole en una voz muy queda que volviera en sí y que no lo abandonara, porque él había decidido complacerla en todo lo que ella le había pedido. Satisfecha con la promesa que había logrado sonsacarle, Rosa abrió los ojos y lo miró risueña, permitiéndole a Rosaura, en prueba de reconciliación, guardar sus libros.

Aquella noche Rosaura derramó abundantes lágrimas, hasta que por fin se quedó dormida sobre su almohada, bajo la cual había ocultado el obsequio de su padre. Tuvo entonces un sueño extraño: soñó que, entre los relatos de aquel libro, había uno que estaría envenenado, porque destruiría de manera fulminante a su primer lector. Su autor, al escribirlo, había tomado la precaución de dejar inscrita en él una señal, una manera definitiva de reconocerlo, pero por más que en su sueño Rosaura se esforzaba en recordar cuál era, se le hacía imposible hacerlo. Cuando por fin despertó, tenía el cuerpo brotado de un sudor helado, pero seguía ignorando aún si aquel cuento obraría su maleficio por medio del olfato, del oído y del tacto.

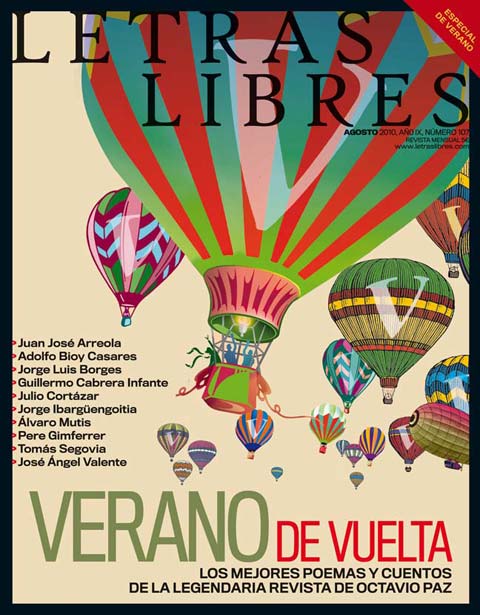

Pocas semanas después de estos sucesos don Lorenzo murió sereno al fondo de su propia cama, consolado por los cuidados y rezos de su mujer y de su hija. Encontrábase el cuerpo rodeado de flores y cirios, y los deudos y parientes sentados alrededor, llorando y ensalzando las virtudes del muerto, cuando Rosa entró a la habitación, sosteniendo en la mano el último libro de cuentos que don Lorenzo le había regalado a Rosaura y que tanta controversia había causado en una ocasión entre ella y su difunto marido. Saludó a la esposa del Alcalde con una imperceptible inclinación de cabeza y se sentó en una silla algo retirada, en pos de un poco de silencio y sosiego. Abriendo el libro al azar sobre su falda, comenzó a hojear lentamente las páginas, admirando sus ilustraciones y pensando que, ahora que era una mujer de medios, bien podía darse el lujo de confeccionarse para sí misma uno de aquellos espléndidos atuendos de reina. Pasó varias páginas sin novedad, hasta que llegó a un relato que le llamó la atención. A diferencia del resto, no tenía ilustración alguna y se encontraba impreso en una extraña tinta color guayaba. El primer párrafo la sorprendió porque la heroína se llamaba exactamente igual que su hijastra. Mojándose entonces el dedo del corazón con la punta de la lengua, comenzó a separar con interés aquellas páginas que, debido a la espesa tinta, se adherían molestamente unas a otras. Del estupor pasó al asombro, del asombro pasó al pasmo y del pasmo pasó al terror, pero, a pesar del creciente malestar que sentía, la curiosidad no le permitió dejar de leerlas. El relato comenzaba: “Rosaura vivía en una casa de balcones sombreados por enredaderas tupidas…”, pero Rosa jamás llegó a enterarse de cómo terminaba. ~

© Vuelta, 99, febrero de 1985