"¿Por qué los franceses siempre, siempre se retrasan?” La acusación contenía una verdad universal y una injusticia coyuntural. Es posible que las líneas francesas se retrasen más o menos en la misma medida que pierden las maletas. En este caso, sin embargo, la culpa no era de la vieja Francia, como sugería el encargado de British Airways, sino de mi compañera de viaje. Porque mi compañera de viaje, la enviada de Excélsior a la que llamaré M., cargaba una maldición –“No soy supersticiosa, te lo juro, pero en los viajes me pasa de todo”–, y un traslado desde México hasta la última esquina de Sudáfrica, con dos vuelos de conexión, daba un enorme margen a la desgracia, incluso a la más improbable. Como un aguacero que, según el personal del Charles de Gaulle, era impensable en esas fechas, algún momento de julio de 2006. Una cortina de agua nos detuvo tres horas en París, suficientes para perder la conexión en Johannesburgo.

Era el primer aviso. La maldición no se dejó ver durante las primeras horas de esa jornada. Animal Planet nos dio estupendos lugares en Air France, de esos que garantizan una cama circular por asiento, champaña y azafatas con buenos modales. Dormimos de corrido hasta París, donde nos interrogaron dos agentes de civil –quizá realmente fue ese el primer aviso– que no podían entender un viaje de cinco días a Sudáfrica desde México, no sin equipo de foto serio o armas de alto poder que justificaran una estancia tan breve entre animales salvajes. Pero era cierto, a eso íbamos: a ver animales, a ver a quienes los fotografiaban y a escribir sobre una y otra forma del fascinante universo de los mamíferos.

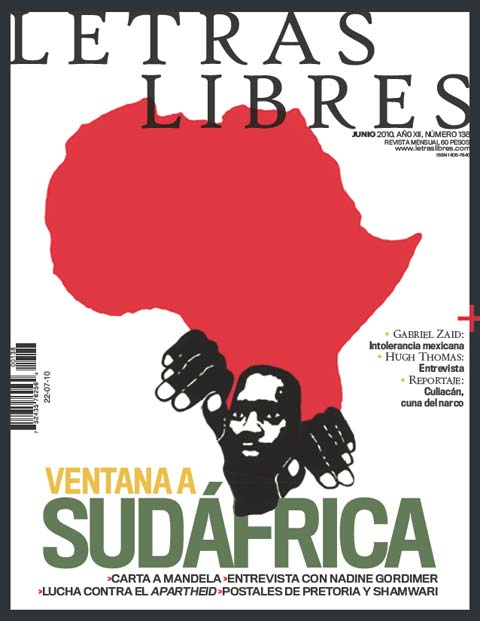

Tiempo atrás, Animal Planet había hecho una convocatoria en línea ciertamente inusual. Los aficionados a las incomodidades naturales podían mandar una muestra de su desempeño como documentalistas amateurs y un proyecto de trabajo. De los miles de aspirantes fueron elegidos seis que pasarían tres semanas y media en Shamwari Game Reserve, una espectacular reserva natural en el pico sur de Sudáfrica, hacia el este, a 65 kilómetros de Port Elizabeth. Entre los afortunados se contaba una mexicana, Karla Munguía. La esperaban, como a los otros cinco –llegados desde Dinamarca, Singapur, el Reino Unido, Australia y la India– y a los corresponsales que los acompañábamos, tres semanas en Shamwari, asesorada por documentalistas de pedigrí.

Nuestro trabajo no era propiamente arduo. Nos ofrecieron alojamiento, comida y bebida en un hotel que prometía ser majestuoso, a la orilla de un río donde bajaban a abrevar “los herbívoros”, en plena reserva. Mientras los documentalistas terminaban su trabajo, un par de días después, nos tocaría quemar las horas en largos paseos de Land Rover, a la busca de animales con ganas de dejarse ver. Pero llegar a ese remanso tuvo lo suyo.

En Johannesburgo se llenaron dos vuelos antes de que los ingleses, solidarios con la pareja mexicana por el teórico agravio galo, nos encontraran lugar en la cola del último vuelo a Port Elizabeth. La maldición se manifestó en un asalto técnico, en pleno aeropuerto, a manos de dos sujetos con mirada amarilla que le cobraron cien euros a M. por ayudarla a mover las maletas hasta un rincón libre de vigilancia o turistas. No vale la pena abundar en lo que respecta al peligro que implica Johannesburgo, pero queda la anécdota como ejemplo instantáneo y como elemento de contraste. Hacia el sur el país cambia dramáticamente.

En el aeropuerto de Port Elizabeth no había rastro de la camioneta que nos llevaría a Shamwari. Era ya de noche y quedaban muchos kilómetros por delante. Luego de hablar con la encargada de la información –un choque de inglés mexicano e inglés zulú–, de entender que no había transporte público que nos llevara a nuestro destino, algo tipo autobús México-Cuernavaca, y de hacer varios intentos fallidos de comunicarme a la reserva, pensé en rentar un coche. Pero poco duró el impulso. A la ya ostensible maldición de mi compañera se sumaban la perspectiva de manejar por carreteras desconocidas hasta internarse en una zona con elefantes y “grandes depredadores” y la incertidumbre de si sería posible regresar el coche en los siguientes días. Sin embargo, lo que me determinó a negociar con el taxista fue comprobar que los coches sudafricanos, como los ingleses, llevan el volante a la derecha.

▄

La publicidad de Shamwari no deja de ser inquietante. Se anuncia como una reserva “ganadora de varios premios”, donde es posible apreciar a los “cinco grandes de África” –esto es, el león, el rinoceronte, el elefante, el búfalo y el leopardo–, y ¡“libre de Malaria”! Recorrimos los sesenta y pico kilómetros en una jovial conversación con el taxista, un cincuentón rubio y tostado que, a cambio de seiscientos rand, unos cien dólares, se la rifó en serio. Luego de avanzar a velocidades de primer mundo por una autopista de primer mundo, torcimos a la izquierda, obedientes al letrero que anunciaba el inicio de las 25 mil hectáreas de reserva natural sin malaria. Y vaya que el término “natural” parecía apropiado. No se veía nada fuera del rango de las luces del coche. El piso de tierra brincoteaba entre arbustos y árboles pequeños que de pronto dejaban ver un par de ojos brillantes en la oscuridad, fijos en nosotros, o carteles con siluetas de elefantes. De nuestro hotel, o de cualquier otro, o para el caso de cualquier vestigio humano, ni noticias hasta que un buen rato después, entre bromas nerviosas, alcancé a ver un foquito encendido en mitad de la nada. Ante mi pregunta, alguien contestó desde una tienda de campaña: “¿Los chicos de Animal? Los vi hace tres semanas del otro lado de la carretera.”

O sea que había un otro lado de la carretera… No lo encontramos con muchas dificultades, pese a todo. Lo más sorprendente, a simple vista, eran las altísimas rejas de metal que lo protegían del exterior –o al exterior de él–, pero mi verdadero sobresalto tuvo que ver con un negro altísimo y muy delgado que salió de una caseta, en la primera puerta que topamos, con un fusil en una mano, una linterna en la otra y una libreta bajo el brazo. Mister Julio Patán?, escuché imposiblemente de sus labios. Welcome. Next door, añadió luego de una conversación con el taxista en alguna de las varias lenguas oficiales del país.

El protocolo del rifle, la libreta y la linterna se repitió en la siguiente puerta, en otra lengua y con un vigilante llamativamente bajo, que nos dio paso al tramo final del recorrido. Entre más caminos de tierra y más miradas de luz entre el follaje, acabamos por llegar a Bayethe Lodge. Se trata de doce bungalows plantados alrededor de un comedor y un par de construcciones más. Pero vaya bungalows. A imitación de una tienda de explorador inglés, o algo por el estilo, se dirían pensados para que la aristocracia europea vaya a perder el tiempo en un ambiente sano. Cuadros con motivos folclóricos y leopardos, tapetes hechos a mano, troncos y telas en vez de muros, sí, pero también una cama king size, pantalla de plasma y un jacuzzi privado en el porche. El jacuzzi sirve para ver el río que rodea Bayethe, ancho y oscuro como los que hemos visto mil veces en películas de Tarzán. El de los herbívoros.

En efecto, desde el jacuzzi, con un poco de paciencia era posible sorprender a alguna de las bestias que bajaban a abrevar, esperaría uno que a riesgo de sus vidas, quizá como calentamiento para las jornadas por venir. Llegamos entrada la noche, con el tiempo justo para una cena, un baño en tina y la comprobación de que el jet lag existe. Dormí de doce a tres, es decir, hasta dos horas antes de que nos llamaran de recepción para desayunar de un buffet y trepar en una camioneta sin techo.

Primera novedad: no toda África es caliente. Hacía frío, sobre todo para quienes, como el corresponsal danés, llevaban bermudas y chanclas. En realidad, el paisaje tendría que habernos sugerido esa posibilidad. Tan lejos de las selvas tropicales del cliché como de los pastizales cocinados por el sol y la sequedad tipo Serengueti, esta reserva se distingue por el suelo de tierra y los arbustos y los árboles bajos, pero sobre todo por los vientos, fríos y cortantes incluso bajo un sol de consideración, como el que a ratos se asomaba entre las nubes muy grises.

▄

Soy tan adverso a los entornos naturales como cualquier persona decente. La inmersión prolongada en lo silvestre me resulta hostigante, aburrida, incluso violenta, y suele moverme a estados de melancolía. De todas maneras, ¿cómo resistirse al espectáculo de un león o un elefante al natural, en su ambiente, al alcance de la mano, por así decir? Llegué con entusiasmo, seguro de que el primer golpe de vista zoológico resultaría categórico, inolvidable. En algún sentido lo fue, puesto que lo recuerdo tan vívidamente, pero la imagen de ese búfalo me deja igual de frío que en su momento. Había algo de irreal en ese bicho gigantesco parado ahí, tan cerca del descapotable, tan de pronto, tan indiferente a los cinco sujetos –el danés, una paisana suya, mi compañera, el guardabosques y yo– que lo veían fijamente. ¿Será que nos tocó iniciar nuestra aventura natural con uno de los animales menos sexies del África indómita, una especie de vaca hipertrófica? ¿O será, más bien, que la mente se tarda en procesar un impacto tan fuerte?

Esto último no es descartable, porque poco a poco, según peinábamos colinas y planicies y la fauna se diversificaba –gacelas o “MacDonalds”, como les dicen en la zona por su abundancia, rinocerontes blancos y negros que sólo pueden distinguirse con un ojo muy entrenado, unos simpáticos monitos con pelucas azules, jabalís verrugosos que tienen la peculiaridad de entrar de culo a su madriguera–, la emoción ablandaba mi reciedumbre urbana y cedía el paso a un hormigueo amable, como de –perdón por el sinsentido– sorpresa gradual, inyectada por goteo.

Así, hasta topar con la primera gran estrella del reparto, un león con su familia: la hembra y dos cachorros. Pensé que el guardabosque, otro güero tostado y cordial, conocía la rutina: moverse de a poco en la camioneta, enseñarnos con calma y erudición a los figurantes –gacelas, búfalos, jabalís: ¿a quién le interesa realmente un herbívoro?– mientras aparecían los depredadores y preparar el ambiente con referencias a que seguramente estos estarían tranquilos porque habían cazado y comido el día anterior. Lo estaban. Tirados y repegados a la sombra entre unos cuantos arbustos, a unos cincuenta metros, se veían relajados.

Segunda novedad: a la naturaleza le parecemos aburridos. En Shamwari lo comprobamos una y otra vez. Los leones nos vieron a la distancia, sin inmutarse, igual que suelen hacerlo en los zoológicos, quizá porque ya sabían que esa rara criatura con cuatro llantas y cinco cabezas, en ese momento y ese lugar, no era un peligro –según nos explicaron, los animales nos veían como un todo con el vehículo, por eso quedaba prohibido poner pie en tierra. Con todo, y vayan disculpas para el búfalo, el golpe al ánimo sí se dejó sentir con los leones, y fuerte. El silencio que se asentó en el coche en ese momento fue tremendamente expresivo, y más vale eludir los lugares comunes y dejar ahí la historia.

No menos avasallador resultó ver el paso de un leopardo, a treinta centímetros de las llantas delanteras de la Rover, en un caminar silencioso, pausado, de mata en mata, a la espera de que uno de los monitos se descuidara. Fue la única vez que vimos al leopardo, luego de tres jornadas de varias horas de safari en tres días consecutivos, pero sabíamos de su cercanía por los silencios repentinos de los primates, que nada más lo percibían trepaban a las ramas altas de los árboles y clavaban la mirada en la misma dirección, congelados.

Valdría la pena hacer un reconocimiento a los herbívoros. La única sensación de peligro durante el viaje, más allá de la maldición de M., que a esas alturas tenía una inquietante inflamación en el pómulo, y de los vinos sudafricanos, la proporcionó dos días más tarde una hembra de elefante. Nos detuvimos a apreciar a una manada de paquidermos, sin duda el espectáculo capital de Shamwari y acaso de todo el mundo natural, a no muchos metros de un macho gigantesco que arrancaba pedazos de un árbol como quien rompe una varita. Su actitud fue también de plena, tranquilizadora indiferencia. La hembra, en cambio, se acercó al vehículo, plantó su cara infinita a unos diez centímetros de mi puerta y nos observó durante un rato también infinito, digamos que dos minutos. Mientras le hablaba con calma, muy sosegado, el guardabosques ponía las puntas de los dedos sobre un rifle empotrado en donde estaría la guantera del copiloto. No pasó nada, pero la intensidad de aquella sensación de miedo y arrobo ante lo natural probablemente no se repetirá.

▄

No se repitió, en definitiva, la noche siguiente, la última, cuando, tras una cena de gala, se nombró ganador al documentalista de la India, Mayur N. Kamath, que conmocionó al jurado y –así lo aseguraron– a sus contrincantes gracias a un corto que, desde el microcosmos de Shamwari, ilustra la unidad armónica de la naturaleza, una de las muchas verdades que no alcancé a percibir en ese viaje. Supongo que se debe a mi déficit atroz de espiritualidad, tan occidental. Karla, con sus humildes rinocerontes blancos o negros, a los que sí distingue, fue aplaudida con honesto entusiasmo, pero nunca tuvo una posibilidad real.

Retrocedimos hacia Port Elizabeth muy temprano por la mañana, a través de una Sudáfrica que, desde la ventanilla de la camioneta de Animal, remitía a los escenarios demócratas, limpios y arbolados de la Costa Este, a años luz de Johannesburgo. Nos despedimos con abrazos muy mexicanos del elenco multinacional, que apuntó mayoritariamente hacia Ciudad del Cabo.

Ya en París, a mis espaldas, mientras entraba al avión rumbo a México, escuché cómo M. le decía al personal de Air France que no encontraba su pase de abordar. Viajé con un asiento libre a mi lado, en clase turista, sin tres de los cinco rollos de fotos que hice. Los olvidé debajo del cuadro con el leopardo, como una concesión involuntaria a la estética. ~

(ciudad de México, 1968) es editor y periodista. Es autor de El libro negro de la izquierda mexicana (Planeta, 2012).