Hasta hace poco tiempo los narcotraficantes aparecían en los medios de comunicación como síntomas que correspondía a los especialistas analizar en función ya fuera de narrativas de lo oculto –reuniones secretas, acuerdos, rencillas– o de las leyes inflexibles del interés económico –las ganancias, los costos, la demanda, los monopolios. La figura del narcotraficante ocupaba simultáneamente el lugar emblemático de lo irracional –del impulso, el deseo desmedido– y de lo racional –los únicos personajes que seguían al pie de la letra el mandato económico de optimizar beneficios. En todo caso, esta serie de atribuciones, y otras más o menos fantasiosas, era posible porque los narcotraficantes aparecían en los medios como signos a ser interpretados y no como voces intentando autorrepresentarse; como objetos y no como sujetos. El hecho de que en los últimos años los narcos hayan sentido la necesidad de tener acceso a los medios nacionales de manera directa habla de las implicaciones políticas de un fenómeno que repetidamente hemos tratado de reducir a sus dimensiones económicas, penales o morales. Vale la pena preguntarse por las causas de esta nueva necesidad de interpelar ya no a un público inmediato que se forma a través de vínculos locales sino a un público abstracto y anónimo. Los acontecimientos recientes han ofrecido tres ejemplos de esta tendencia que son diversos a la vez que extrañamente coherentes: el encuentro entre Julio Scherer e Ismael Zambada, el fenómeno de las “narcomantas” y la llamada de Servando Gómez “la Tuta” a un canal de televisión local.

La crónica

Hay en la opinión pública nacional una creciente obsesión con la transparencia, una idea cuyas bondades se dan por obvias. Predomina el gesto que expone, desenmascara, publicita: la insistencia en la producción de verdades oculares. De forma directamente proporcional, abundan los discursos centrados en la idea de lo oculto: prolifera la sospecha, el miedo a lo inauténtico. En otras palabras, la realidad se desdobla vertiginosamente en la medida en que se diseminan las referencias al “dizque”, lo “presunto”, lo que “supuestamente”. A la insistencia en la transparencia corresponde siempre el terror de la ceguera, la opacidad. No debería sorprender entonces que las voces del narco se hayan situado de manera tan natural en esa misma dialéctica de la transparencia y la opacidad, buscando, como otros, interrumpirla mediante gestos de aparente destape y verdad contundente.

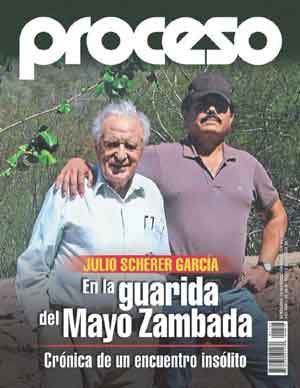

Publicada en la revista Proceso, la crónica del encuentro entre el periodista Julio Scherer y el narcotraficante Ismael Zambada ofrece una ocasión inigualable para entender cómo opera esta dialéctica. De manera sutil pero inconfundible, el tema fundamental de la crónica, el único que realmente le da sentido al suceso, es el de las relaciones entre la verdad y la sospecha. El texto abre y cierra con una preocupación por establecer la verdad –la producción de transparencia–, siempre partiendo del supuesto de la ubiquidad de lo engañoso y artificial. Al principio, Scherer señala que la invitación del “Mayo” Zambada llegó a Proceso en la forma de un mensaje “que ofrecía datos claros de su veracidad”. Así se delimita el tema y se define el mundo: todo es falso hasta que no se pruebe lo contrario. Luego viene esa curiosa insistencia en los números, tal vez como últimos depositarios de una verdad indudable: dos pisos, tres recámaras, cinco cuadros, dos sofás para diez personas, un comedor para seis, tres cajones polvosos. También Zambada parece estar preocupado fundamentalmente por la fragilidad de la verdad. Le confiesa a Scherer: “He leído su libro y usted no miente.” Aunque después se corrige: “Todos mienten, hasta Proceso miente. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente.” Sigue un duelo que intenta fijar la veracidad de la boda del Chapo. ¿Existió o no existió? Queda ilustrada la paradoja: el deseo de transparencia es imposible de satisfacer, porque un cierto grado de opacidad le es indispensable para sostenerse como exigencia. No importa cuánto logremos ver. Siempre será insuficiente: la opacidad sólo cambiará de lugar.

El lector espera un desenlace parecido a aquellos a los que nos han acostumbrado las ficciones sobre la mafia: el capo querrá transmitir algún mensaje, hacer llegar una amenaza, algo que justifique haber corrido el riesgo. Nada de eso. Se trata de algo más sutil: Zambada quiere hablar de sí mismo. Como si anticipara una nueva acusación de encubrimiento y disimulación, nos ofrece un autorretrato de estudiada sinceridad: es un hijo del monte, llora por la captura de su vástago, tiene pánico de que lo agarren y “carga miedo” todo el tiempo. Trata de fijar su identidad, de darle contenido estable a un nombre que circula demasiado. Se puede comparar este gesto con el de los hombres que, jaloneados por soldados o policías tras un aseguramiento de droga, se cubren el rostro frente a las cámaras de televisión.

Casi asombra hasta qué punto Scherer y Zambada parecen estar sumergidos con la misma intensidad en las redes de la verdad y la sospecha. Pero no debería: ese lenguaje se ha vuelto el idioma de lo público, el atajo de la opinión política. Otros ejemplos: Zambada, como todo narco, habla de sus posibles traidores –el tema de la inautenticidad convertido en pesadilla constante. Enseguida, señala la ceguera del presidente (“lo engañan”, afirma) y que el mayor problema del país es la corrupción. “Corrupción” es la palabra que condensa todo aquello que es opaco, que se ve a medias, que no sale a la superficie, lo que está fuera de control. Es la causa y el efecto de la simulación y la duplicidad. Este es el tipo de diagnóstico que se nos ha vuelto sentido común: hay una fuerza oculta que frustra todo intento, bien o mal dirigido, por cambiar el estado de las cosas. El problema es que la lógica de la sospecha engendra el deseo de verdades contundentes. El desenlace del encuentro entre el periodista y el narco es de una coherencia perfecta. Zambada ofrece: “¿Querría ver al Chapo?” Scherer responde: “yo lo vine a ver a usted”. Queda claro que de lo que se trata es de ver y ser visto –el tema detrás de la transparencia–, y como si una forma de entendimiento surgiera al convergir en el interés por la verdad ocular, Zambada propone: “¿Nos tomamos una foto?” Scherer relata su entusiasmo y concluye con alivio que la autenticidad ha triunfado nuevamente sobre la duda: “la foto probaba la veracidad del encuentro con el capo”.

Las narcomantas

Si medios como el teléfono, o incluso el cine, tienden a volverse invisibles y a producir la ilusión de una transmisión no mediada, en las “narcomantas” el medio casi oculta al mensaje, la forma al contenido. Es como si la forma de las letras, las faltas de ortografía, los colores y la posición espacial de las mantas excedieran en significado a las palabras contenidas. Las mantas se señalan a sí mismas como diciendo: esta es la forma en la que se encarna el discurso ahí donde uno esperaría sólo violencia sin palabras. ¿Por qué de pronto existe la necesidad de comentar, de representar, de verbalizar la violencia? ¿En qué momento emerge entre los narcos la preocupación por la presencia de un tercero, un espectador? En Publics and Counterpublics Michael Warner delinea la complejidad intrínseca a la noción de público: ¿Cómo puede alguien hablar públicamente si no existe un público? ¿Cómo puede existir un público antes de que alguien se dirija a él? Warner sugiere que se trata de una estructura circular: el público se forma en el momento en que alguien se dirige a él, pero para dirigirse a él hay que suponer que ya existe, y para que exista basta que alguien se sienta interpelado, aludido.

¿Qué clase de público presuponen y constituyen las narcomantas?

Aunque algunas mantas se dirigen a un público anónimo, “la ciudadanía”, y otras a figuras concretas, como el presidente de la república, en casi todas hay siempre una tensión entre el destinatario principal, los aludidos en el mensaje y un tercer espectador sin el cual el gesto del desenmascaramiento no tendría sentido, pues para revelar un secreto hace falta que alguien no lo sepa. Por ejemplo:

Si quieren que se acabe la inseguridad en el país. Ya dejen de proteger al Chapo Guzman, al Mayo Zambada, y a los Michoacanos asi como también a los Mandatarios Partidistas que son igual de Narcos que ellos ya que llevan: 40 años de Narcomandatarios.

La primera oración podría dirigirse por igual al gobierno y a la “sociedad civil”, y en realidad a cualquiera que se identifique con el deseo descrito. Pero la segunda es un anfibio: amenaza a los protectores, alude a los protegidos, y después se extrae de su propia voz para encarnarse en la de un público anónimo que habla de los narcos en tercera persona y se queja de los “narcomandatarios”. Escuchar a un narco quejarse de la corrupción y los narcomandatarios es como escuchar a Elba Esther Gordillo quejarse de las prácticas sindicales. La variación en la “voz” y en el uso de pronombres en las mantas es un patrón recurrente que tiene efecto particulares. El que no sea deliberado sólo lo hace más relevante. Un ejemplo aún más claro:

SI QUIERES QUE TERMINE LA ANARQUIA DEL NARCO POR QUE TU GOBIERNO NO ATACA A NARCOS COMO JOAQUIN EL CHAPO GUZMAN, ISMALE EL MAYO ZAMBADA, IGNACIO NACHO CORONEL, OSCAR NANA VALENCIA, EL REY ZAMBADA Y MICHOACANOS NARCOS DE 30 AÑOS DE DE EXISTIR Y PROTEGE LOS CUALES TIENEN 9 AÑOS QUE TU GOBIERNO LOS PROTEGE LO CUALES GOZAN DE IMPUNIDAD ABSOLUTA. LA CIUDADANIA ESTAMOS CANSADOS DE ESTO.

Nuevamente, el mensaje comienza tratando de instaurar, por medio de la alusión pronominal –con el tu de “tu gobierno” –, una frontera clara entre “los narcos” (nosotros) y “la sociedad civil” o “el pueblo” (ustedes). Pero termina produciendo un todo indiferenciado en que el gobierno protege a los narcos (ergo, el gobierno es narco), y los narcos son la ciudadanía. Las mantas, en tanto que actos discursivos, intentan definir fronteras, establecer identidades o categorías, pero con frecuencia el intento se ofusca a medio camino. Parece un detalle sin importancia, pero es un punto crucial. Si la operación fundamental del discurso político consiste en el establecimiento de un “nosotros” y un “ellos” (amigos y enemigos diría Carl Schmitt), la atrofia de dicha operación debe tener consecuencias. Las mantas son sólo una manifestación más entre las muchas que produce una extendida dificultad para establecer distinciones. Dificultad implícita, por ejemplo, en el temor de que los sicarios sean ex militares y de que los militares sean narcos; es decir, que la diferencia entre “policías” y “ladrones” quede reducida a la igualdad entre dos hombres armados.

La llamada

La llamada telefónica que Servando Gómez “la Tuta”, presunto líder de la Familia Michoacana, realizó a una televisora local en julio de 2009 tuvo el efecto de producir una ilusión de cercanía y transparencia. No sólo porque el acto mismo de llamar a un noticiero para hacer una aclaración parece situar al narcotraficante como miembro de un “público crítico y atento”, sino porque el contenido del mensaje intenta convencer a los espectadores de la existencia de tal familiaridad entre la población de Michoacán y los miembros de la organización. Nuevamente, la llamada no tiene ningún propósito más allá de intentar corregir una imagen falsa, instaurar una representación adecuada: “sondeen ustedes los medios de comunicación si aparece en la televisión lo que realmente somos”, “mi corazón es noble, a lo mejor no me lo cree”. Al igual que Ismael Zambada, Servando Gómez intenta producir un retrato de sí mismo que lo autorice a representar el sufrimiento emblemático de algunos sectores de la población: “Ya en el pueblo no tengo ningún familiar”, “Yo tengo un hijo preso injustificadamente […] quería ser profesor”.

Son dos los tipos de argumentos empleados en esta llamada, los cuales también son utilizados por Zambada. El primero es el argumento de la futilidad: “Nunca van a poder acabar. El día que yo fallezca, ¡que yo fallezca!, van a poner a otro en mi lugar y así se va a ir. Esto nunca se va a acabar.” Este argumento está basado en una serie de falacias históricas: imagina una falsa continuidad en la historia del tráfico de drogas en México y se figura que la forma actual del fenómeno era la única posible, estaba destinada a ocurrir y, por lo tanto, está destinada a permanecer. El segundo argumento es la reducción del conflicto a sus implicaciones morales: la noción de ciudadanía se sustituye por las de familia y parentesco; a la legalidad se antepone el honor, y a las palabras o “palabrerías” de la política, la palabra singular, unívoca e inflexible.

Lo que sorprende es que los narcotraficantes no sean los únicos en utilizar ese tipo de argumentos. Tanto la fascinación por el destape como la expresión de indignación moral son gestos mecánicos que perpetúan el desquiciamiento de la sospecha. Así contribuyen a la formación de otredades radicales que impiden analizar lo más accesible: los procesos sociales que realmente pueden ayudar a entender una violencia que, de por sí, tiene el efecto del silenciamiento. No sirve de nada el modelo reconfortante que asocia lo criminal con lo patológico, y que convierte a la violencia en la emanación de una interioridad monstruosa. El narcotráfico es un fenómeno político, y sólo la miopía que reduce la política al discurso de una ideología podría no verlo. Si por política se entiende la distribución de recursos, el control de territorios, la creación de redes sociales bajo principios de asociación nuevos, y la destrucción de un orden social anterior, poco queda en el orden rural mexicano que pueda competir con la diversidad de procesos que por comodidad se aglomera bajo el término “tráfico de drogas”.

Esbozo un argumento para futuros análisis. La entrada de los narcotraficantes a los medios nacionales, su deseo de interpelar al espectador anónimo, parece coincidir con la escisión de sus vínculos comunitarios más inmediatos, con su progresivo aislamiento de los públicos locales. Tanto Ismael Zambada como Servando Gómez evidencian dicha ruptura, pero hay muchos otros indicios. Si por muchos años el tráfico de drogas había sido contenido por la existencia de controles comunitarios (porque los narcos eran sujetos conocidos, porque alternaban el tráfico con otras actividades, porque no atacaban a una población con la que compartían un gran número de vínculos), el tipo de violencia reciente supone un “destierro”. Los traficantes intentan volverse sujetos activos en los medios de comunicación al mismo tiempo que dejan de serlo en la vida local, donde perdieron la voz y se convirtieron en signos inescrutables. ~