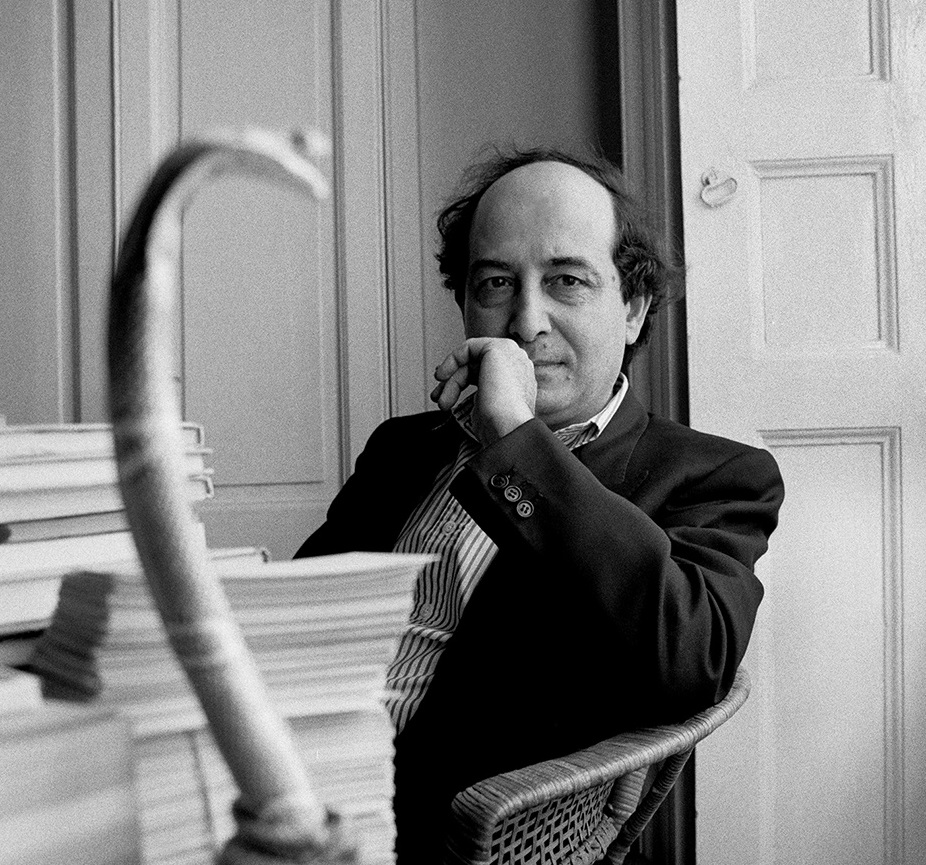

Pierre Le-Tan fue pintor, ilustrador y decorador. Nacido en París en 1950 del matrimonio entre el pintor vietnamita Lê Phô y la periodista parisina Paulette Vaux, a los 17 años publicó su primera cubierta en The New Yorker, lo que le abrió la posibilidad de colaborar con muchas otras revistas norteamericanas, como Atlantic o Harper’s Bazaar, y en consecuencia comenzar una vida independiente, a lo largo de la cual su oficio, pero también su temperamento y el hecho de vivir en una ciudad tan particular como París, le llevaría a tratar con gente de variado pelaje. Ya desde su infancia había tratado a personajes fascinantes, amigos y conocidos de sus padres. Le-Tan se dedicó también a la decoración tanto de viviendas particulares como de escenarios cinematográficos y teatrales. El Reina Sofía fue el primer museo que le dedicó una retrospectiva (en 2004, comisariada por el escritor José Carlos Llop, que era amigo suyo). Murió de un cáncer en 2019.

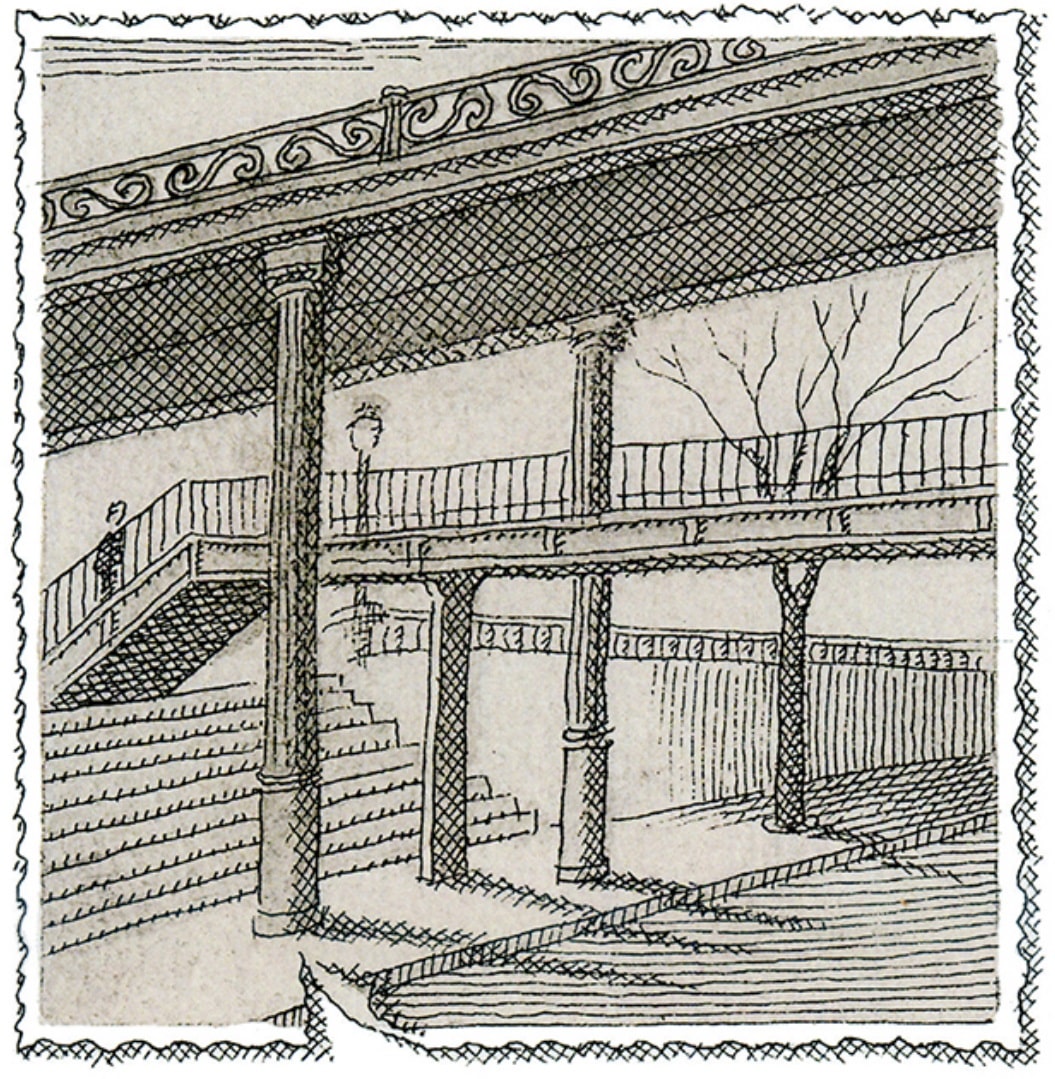

La editorial Cabaret Voltaire publica ahora El París de mi juventud, un breve libro en el que Le-Tan repasa escenas de su vida vinculadas a la ciudad en la que nació y vivió a través no solo de palabras sino también de preciosos dibujos, tanto retratos como vistas de calles e interiores. El aire de sus ilustraciones para The New Yorker y en sus cuadros se reconoce también en estos textos: interiores o exteriores en los que se advierte el paso de la actividad humana, aunque ahora estén vacíos; espacios en los que descansan, quién sabe hasta cuándo, objetos preciosos rescatados de otras vidas; láminas de una melancolía reconfortante que el libro rebosa. Aquí Le-Tan atrapa un recuerdo, en apariencia un poco arbitrario, y tira del hilo. A veces parte, por ejemplo, de evocaciones de calles o plazas. La Avenida Breteuil por la que su niñera les paseaba a él y a su hermano la asocia a un cementerio (“¿Será por su excesiva amplitud o porque los árboles están milimétricamente alineados?”); las “ordenadas alamedas” del Jardin des Plantes “me recuerdan a los jardines de una residencia de ancianos”; la Rue du Quatre-Septembre “es una de esas arterias trazadas en línea recta por el barón Haussmann que se parecen todas y que provocan la misma indefinible sensación de angustia”. Estos tres ejemplos que acabo de citar se escoran hacia los sentimientos de recelo, pero no debe pensarse que el libro entero es el trabajo de un aprensivo. Hay muchas evocaciones luminosas, pero es curioso cómo a través de unas pocas páginas con apariencia contenida se revela la persona sensible que Le-Tan debió de ser.

Otras veces son las personas las que afloran en la memoria y sirven para fijar los momentos ya desvanecidos. Durante un agosto ocioso en el que se dedicó a vagabundear por la ciudad, conoció en el bar del Ritz a la multimillonaria Barbara Hutton, que le puso un pisito en la Place Vendôme, antes de desparecer dejándole de regalo unos gemelos de hematites y un ejemplar de su poemario The Enchanted. Un capítulo está dedicado a Geneviève y Jacques Fath, el modista, que habían sido amigos de sus padres. Jacques Fath murió a los 42 años, cuando Le-Tan apenas tenía 4, de modo que, como en otras ocasiones, los personajes son doblemente fantasmas, aparecen evocados dentro de otra evocación y mezclados con restaurantes, cruces de calles o costumbres que ya no existen; todos comparten la misma entidad y nos convierten a nosotros en espectros que reconocen que lo que fue determinante en su vida ha cumplido ya su tiempo.

Como su padre había nacido en Indochina (primero había viajado a París para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, antes de instalarse definitivamente para casarse), mantenía el contacto con varios exiliados que vistos ahora casi parecen personajes de Tintín. De la mano de Le-Tan podemos asomarnos a su intimidad de desplazados. En casa de Madame D. “la bañera parecía una piscina y el suelo y las paredes estaban revestidos de mármol negro”. Madame D. era una de las mujeres de Bao Ðai, último emperador de Vietnam pero aquí “una furtiva silueta que circulaba por el apartamento”. En la casa se guardaba una maleta llena de billetes con la efigie del emperador, fuera ya del curso legal. El príncipe Vinh Hong, que había pertenecido al Gobierno de Bao Ðai, le regaló al joven Pierre, para agradecerle unos consejos sobre decoración, una foto suya dedicada en la que aparecía con Juan XXIII, que se suma a la colección de piezas curiosas conservadas en rincones de la ciudad y que condensan la extraña peripecia humana.

Además de Patrick Modiano, amigo de Le-Tan y autor del prólogo, se asoman muchos otros personajes, célebres por un momento o anónimos, y es conmovedor cómo el tono de la escritura, en el que las últimas líneas de cada delicado capítulo quedan flotando como un humo que se disuelve en el aire, circula paralelo a la consistencia de las muchas vidas que se recogen. Otro exiliado evocado es un viejo violinista ruso, que tocaba en el cabaret Le Tsarévitch hasta que el local acabó desapareciendo, como si llevase la condena en el obstinado nombre. El capítulo acaba diciendo: “… le doy las gracias a aquel queridísimo hombre que, con su viejo violín, nos transportaba a otro lugar, lejos de este triste barrio donde los clubs de intercambio y las tiendas de teléfonos han venido a sustituir aquel pequeño rincón de una Rusia desaparecida”, y comprendemos que hubo un tiempo en que todos los imperios venían a acabar a París.

A través de los personajes recordados y de los souvenirs del pasado, París aparece ante nosotros no como la capital de Francia, sino como ciudad arquetípica, y resuena en nuestros oídos con la intemporalidad de las antiguas Babilonia o Alejandría, desembocadura de miles de vidas e imán para joyas y baratijas que brillan durante el instante en que alguien las rescata del tesoro que nadie podrá inventariar nunca.

Pierre Le-Tan

El París de mi juventud

Prólogo de Patrick Modiano

Traducción de Lola Bermúdez Medina

Cabaret Voltaire, 2023

160 páginas