Nunca llegué a ver a María Oddo, pero jamás olvidaré su risa despreocupada en ese instante negro, aun más negro que una noche sin pizca de Luna. La conocí en el otoño europeo, en Zurich, en la barra de un restaurante, el Blindekuh. Nunca la pude ver, pero pudimos conversar. Me preguntó si en Argentina hacía calor y si yo bailaba tango. Le pregunté si le gustaba su trabajo y cuánto hacía que se había quedado ciega. Estábamos a cada lado de la barra, separadas por un tablón con la temperatura de la madera. María Oddo atendía y me sirvió una copa de vino tinto. La imaginaba morena, crespa, con sonrisa de dentífrico pero también con algún diente torcido. La pensaba redonda, con la redondez de las mujeres de Botero, y joven, con esa juventud que queda para siempre en las fotos viejas. Ella se las arreglaba para que, al principio o al final de lo que contaba, su risa invisible inundara toda esa oscuridad.

Era el restaurante suizo Blindekuh, el primero en el mundo donde se come en tinieblas. A decir verdad, me sentí cómoda en la escena, tan cómoda como se puede estar en el chiringuito de la playa ideal, en buena compañía, bebiendo un trago, sin pensar en el tiempo. Había sólo una diferencia: el paisaje. Aquella noche con María Oddo no hubo más paisaje que un todo negro y amorfo. Blindekuh significa vaca ciega, y es la versión suiza de ese inquietante y divertido juego de chicos: la gallinita ciega. Hubo primero una imitación de él en Alemania (el Restaurante Oscuro de Berlín), y luego se expandió la idea a otros países. Blindekuh fue fundado por ciegos para los videntes que quisieran tener una cena sin vista, guiada por camareros ciegos, una especie de reeducación de los sentidos, el redescubrimiento de los olvidados oído, tacto, olfato y, sobre todo, buen gusto. Esa noche no ví nada: ni rendijas ni reflejos. Ni siquiera la luz de mi reloj. La oscuridad, tenebrosa, también fue un bálsamo.

nnn

A las seis de la tarde llego al Blindekuh, y me divierte pensar que en unos minutos estaré cenando. Todavía falta para escuchar la risa clara de María Oddo, para tocar el cristal frío de una copa de tallo largo, para oler el chocolate amargo que más tarde se meterá por el túnel de mi garganta. Hace un rato caminaba bajo la lluvia en Seefeld, un barrio residencial y elegante de la ciudad más alemana de Suiza: Zurich es millonaria, cosmopolita y nublada.

—Acá no vemos el sol. Acá venimos a hacer plata —me dijo en un perfecto alemán el turco que me traía del aeropuerto a la ciudad.

El Blindekuh queda en Mühlebachstrasse 148, en el interior de una antigua iglesia luterana de Seefeld. En la entrada hay un cartel negro impreso con letras blancas: “Sólo con el corazón se puede ver bien”. En el portal de madera, se acerca un perro labrador. Me rodea y husmea antes de que un hombre robusto que está detrás del mostrador lo llame: el labrador responde al nombre de Panko. Más tarde sabré que Urban Hartmann, ese hombretón con barba y cabello largo y blanco, era camionero cuando perdió la vista en un accidente de carretera. Hoy es parte del equipo de veinte empleados ciegos y diez que sí pueden ver en el Blindekuh. Tienen distintas capacidades y cobran lo mismo, pero aquí los discapacitados son los videntes.

Ahora espero unos minutos en el hall despojado y silencioso, donde el mundo de la luz todavía anda encendido. De una pared cuelgan tres pizarrones negros con los platos del día escritos en tiza. Ahí los ves y piensas en qué quieres comer; adentro la camarera te los repite, pero ya no los ves más. Sopa al curry, ciervo con repollitos de bruselas, penne rigatti a la scarparo. De postre: torta de chocolate, pie de manzana o frutas. Se acerca una chica rubia, alta, suiza. Lleva el cabello atado, un delantal azul y los ojos sin pupilas, blancos.

—Soy Anneliese, su camarera. Vamos a pasar al restaurante.

Anneliese Müller me pide lo que siempre pide: apagar teléfonos celulares, quitarse relojes si tienen luz, deshacerse de encendedores. Prohibido fumar en el Blindekuh.

—Apoyen sus manos en mis hombros y déjense llevar. Si durante la comida me quieren pedir algo, sólo griten mi nombre.

La camarera sin pupilas está parada en el codo de penumbra que precede al salón comedor. Me acompaña Adrian Schaffner, el manager de Blindekuh. Regla número uno: la confianza ciega es la base para pasarla bien. Anneliese Müller tiene veintitrés años y, además de trabajar en el restaurante, estudia lenguas: alemán, inglés y francés. Me apoyo en sus hombros más blancos que azúcar impalpable y desaparecemos en la oscuridad. Desde este instante no volveré a ver por unas horas. Anneliese Müller zigzaguea y un río de voces se agiganta en el espacio insondable. Camino a tientas con pasos de plomo.

—La vista les da el balance para moverse. Ahora ya no la tienen, así que atención a los sonidos —dice ella, y me aferro a su voz como un ciego de su bastón.

nnn

Mientras mastico este espacio negro entre mi ceguera y la mesa adonde me lleva la camarera, recuerdo a una compañera de la universidad y su bastón de metal. Varias veces la ayudé a subir la escalera tomándola del brazo. Ella me explicó que prefería sujetarme, porque de lo contrario se iba a sentir insegura. Me contó que el punto de referencia para un ciego es la pared, que el bastón se usa con la mano derecha, que no se debe levantar más de diez centímetros, que se pierde la noción de las irregularidades del terreno al paso, que es posible golpear a alguien. Mi amiga de la universidad no era muy alta. Tenía los pómulos salientes, los ojos muy hundidos. En las clases tomaba apuntes en braille, un formato de escritura en relieve basado en la combinación de seis puntos distribuidos en dos columnas de tres. Desde que V. Hauy y L. Braille descubrieron los alfabetos que ahora llevan sus nombres, se multiplicaron los progresos técnicos en favor de los ciegos. Mi amiga invidente se graduó sin problemas. Nunca más la vi.

Recuerdo que cada vez que nos despedíamos después de una clase no podía evitar decirle: “¡Nos vemos!”. De inmediato advertía mi propia falta de tacto y me maldecía en silencio. Hasta que un día me dijo: “No te preocupes. Yo también digo nos vemos”. Ahora mismo, no sé por qué ella, Anneliese Müller, la camarera de Blindekuh, me ha hecho recordar a mi ex compañera de la universidad. Tal vez porque ambas son ciegas y uno no conoce a demasiados ciegos en la vida.

En Blindekuh se invierten los papeles y todos somos ciegos al menos por unas horas. Los necesitamos para no tropezarnos y estropearlo todo. Hay en el mundo unos doscientos millones de ciegos y disminuidos visuales que recorren a tientas un universo que es visual. Andan por él como pueden, como los dejamos. Quizá les damos el brazo para cruzar la calle. Quizá miramos para otro lado. El disparador de este exitoso restaurante fue una exhibición que se hizo en Zurich. Se llamó Diálogo en la oscuridad y recreaba situaciones en las que personas ciegas guiaban a otras que podían ver. La muestra tuvo tanta acogida que Jorge Spielmann, un pastor ciego que atendió un bar oscuro en aquella ocasión, se inspiró y abrió el Blindekuh junto a tres amigos invidentes.

—Además de darle trabajo a los ciegos, los que ven pueden apreciar la habilidad que significa moverse en la oscuridad —me dice Schaffner.

Para él fue un desafío mudarse del glamour de un restaurante cinco estrellas a uno en el que no se ve absolutamente nada. Schaffner tiene cerca de cincuenta años y es un gourmet flaco. Se define como un hombre muy visual y detallista. Sus inquietos ojos azules, que saltan atentos de un lado otro, lo confirman. Lo conocí por e-mail, cuando yo andaba en Buenos Aires y me dijeron que iría a Suiza por trabajo. Sabía de Blindekuh por una amiga argentina que se casó con un suizo y vive en Zurich. Busqué la página en Internet y mandé un mail “a quien corresponda” pidiendo conocer el lugar. Schaffner me respondió diciéndome que estaría encantado de recibirme. Durante la cena a oscuras me enteraría de que son tantos los periodistas que llegan a Blindekuh que él nunca come con ellos. Pero le pareció muy exótico que viniera desde Argentina y decidió acompañarme.

—Todos los artículos que salieron de Blindekuh suman más de un millón de dólares en publicidad que, como ves, no fue necesaria —me dice Schaffner.

Trabajó años en el restaurante de su padre y luego en otros de gran categoría, pero nunca a oscuras. Siempre le gustó que las mesas estuvieran perfectas, ni una sola arruga, todo en su lugar. Parte del trabajo de Schaffner era corregir a los camareros. Siempre estaba atento a cada movimiento, como un espía, sin pestañear, para que todos se sintieran en casa.

—Acá no puedo. Tuve que olvidarme del control tal como lo conocía. Aprendí a confiar en ellos, a entender que son sus propios jefes —me dice con su voz grave, en la noche de Blindekuh.

nnn

La oscuridad es húmeda y da frío. Anneliese Müller me deposita en una silla. Lo mismo hace con Schaffner. No veo nada. Ni mis manos, ni las dimensiones de este lugar. Ni al hombre que tengo enfrente. Estoy tiesa frente a una mesa. Esto da un poco de miedo. De ser cierto lo que dicen, que el ochenta por ciento de los estímulos normales son visuales, en este preciso instante percibo el mundo con lo que me queda. Me siento incómoda, encerrada, hasta que mis manos dan el primer paso y deciden ver adónde estamos. Mantel de algodón, cubiertos fríos, servilletas grandes, dos copas y una mesa larga, de madera. Ahora salen mis oídos: se escuchan voces muy cerca. Son dos parejas que hablan en francés. Estiro el brazo lentamente, tímida, y compruebo que la mesa continúa aquí. Apenas unos centímetros más allá hay una camisa, un reloj, pelos, ah, un brazo. Disculpe, señor.

Las mesas son alargadas para que los camareros se muevan más cómodos. En cada una se sientan de seis a ocho personas, me explica el encargado. Blindekuh se inauguró a fines de 1999 y tuvo repercusión no sólo en Suiza, sino en el resto del mundo. Schaffner me dice que le llegan reservas de todas partes y que no siempre las pueden admitir porque no se dan abasto. Si hoy pidieran una mesa dos personas para cenar, la fecha más cercana que le daría la computadora es hasta dentro de casi un año. El restaurante abre al mediodía y por la noche, y en cada turno se sirven setenta cubiertos. El último mes, dos mil quinientas personas vivieron esta experiencia de comer sin ver.

Regla número dos: cruzar la barrera del miedo, relajarse. Pido vino, un tinto español de La Rioja. A cuentagotas, como si estuviera haciendo la digestión, el cuerpo absorbe la oscuridad y la vista se acostumbra al negro. Ahora veo la vida en negro, acaso más que un ciego. No traer a Borges a un relato sobre los ciegos sería políticamente incorrecto. En una conferencia, el escritor disertó sobre su “modesta ceguera personal”, una ceguera total de un ojo y parcial del otro. Dijo que la gente se imaginaba al ciego encerrado en un mundo negro, pero que no era así: “No es la noche que la gente se imagina”. La ceguera, según Borges, es un mundo oscuro, con rojos, neblinas verdosas y vagamente azuladas. Eso veía él. Pero yo, desde mi silla de madera y en este episodio de ciega, apenas distingo un negro profundo, sin interrupciones. En Blindekuh, sin duda, Borges vería más, pero no sé si lo disfrutaría tanto. Los que lo conocieron dicen que era un tipo aburrido para comer, que no salía de la sopa de arroz, del bife con ensalada y de su arroz con leche.

Era hora de improvisar ante lo desconocido y, como tratando de nombrar los instrumentos de una orquesta delirante, empecé a jugar conmigo. ¿Campanas? No, el ruido que escuchaba era más sutil. Eran cascabeles. Los llevan los camareros en las rodillas, para no tropezarse entre ellos. Detrás de ese sonido dulce suelen pronunciar un achtung ultraalemán. Quiere decir “cuidado” y es parte de su código, una especie de semáforo que deja pasar al que viene mientras espera el que va. Suena extraño tanto orden en una habitación negra, pero alguna lógica debe tener. En este restaurante no se rompen tantos platos ni vasos.

—Igual que en cualquier otro, uno cada tanto —me recuerda Schaffner.

Risas. Después de los cascabeles se escuchan mil risas. Graves, agudas, esdrújulas. Nerviosas. De hombres y de mujeres. Resfriadas, abiertas, tímidas, exageradas. Risas que se acercan y se alejan, como las olas. Enlatadas, ahorcadas. Risas en fin. No veo pero escucho, toco, huelo, gusto. Los sentidos se desperezan, se confunden y se excitan.

—Aquí está el vino. Voy a apoyar la botella en el centro de la mesa, las copas están a su derecha, disfruten —dice la camarera.

Ella me habla clara y pausadamente, como les hablan las madres a los chicos. Aunque acabo de conocerla, cuando la voz de Anneliese Müller está cerca me siento en casa. Ahora tomo la botella de vino. Me parece tan pesada. Recorro el borde fino de la copa de cristal, calculo dimensiones y sirvo. Nunca sabré cuánto, pero enseguida se repite la operación. La mesa es de madera y está barnizada. El pan tiene gusto a cereales que me raspan el paladar. ¿De qué color serán las servilletas? El vino se oxigena en mi nariz grande. Huelo a madera, chocolate, alguna nota de tabaco, un toque de canela también.

Dan ganas de caminar en la oscuridad, y le pido a Schaffner que me lleve a la barra. Me tomo de sus hombros altos y flacos, y enseguida estamos ahí. Este movimiento es una excepción porque en el Blindekuh, teóricamente, nadie puede andar a sus anchas pululando por la oscuridad. Es peligroso. Pero me tomo esta licencia y llego hasta María Oddo, la de la risa clara y despreocupada, que ahora apoya mi copa de vino en la barra. Desde la cocina, por un intercomunicador, le avisan que los espaguetis de la mesa cinco están listos. María Oddo se quedó ciega por una enfermedad. Hoy está en el restaurante porque un compañero de Blindekuh no pudo venir, pero suele trabajar en la oficina, frente a una computadora ideada por Accesstech, una empresa suiza que fabrica software para ciegos. Además de tener un teclado en braille, la máquina le lee los e-mails por medio de un micrófono. Ella toma reservas, habla con proveedores, es ágil y efectiva. Si uno no supiera que es parte del equipo de Blindekuh, jamás adivinaría que es ciega.

nnn

¿Quién adivinaría que Erik Weihenmayer, uno de los que ha alcanzado la cima del Everest, es ciego? Ciego desde los trece años. Weihenmayer fue el primer invidente que alcanzó la cima del Everest. Él y su equipo invirtieron más de dos meses en culminar esta mítica montaña, dentro de la Everest Expedition 2001 que organizó la Federación Nacional de Ciegos Estadounidense. María Oddo no sabe su historia, pero también es valiente y tiene una percepción distinta de qué es ser ciego. El año pasado, por ejemplo, se fue sola de vacaciones a Grecia. Sola. Aunque, probablemente, ser ciego en el Primer Mundo sea muy distinto a ser ciego en Argentina, el Perú o la India. En Buenos Aires, el grupo Ojcuro presenta el espectáculo teatral La isla desierta, de Roberto Arlt, sin luz, durante toda la obra. Es una decena de ciegos o gente con resto visual que trabaja con algunos compañeros que ven y llevan al espectador de viaje. Aun sentado, aun a oscuras, uno transita por playas desiertas, mercados de la China, océanos salvajes y olvidadas tierras orientales con mujeres bellas y voluptuosas y hombres tatuados y valientes. No es fácil conseguir sitio para ver a Ojcuro. Las funciones están siempre agotadas. Cecilia D’Aquino, una de las actrices que ve y que actúa en esta obra, me dijo que ella se siente muy cómoda en la oscuridad.

—Es como estar en el agua —me dijo, mientras se pintaba los labios, antes de salir a un escenario tan negro como el del Blindekuh.

nnn

Regla número tres: desapurarse. Tomarse todo el tiempo del mundo para comer, sentir, estar vivo. El chef del Blindekuh, Thomas Haeni, no es ciego, pero es discapacitado visual. Igual el hombre se las rebusca para desmitificar eso de que la comida entra por los ojos. Me recuerda que en un restaurante cualquiera los colores son fundamentales, pero que en el Blindekuh no valen. Queda entonces combinar texturas, verduras con carnes y especias en busca de lo más agradable. A mi mesa llega la sopa, que me parece la más caliente y aromática de todas las sopas que he probado en mi vida. Es espesa, consistente. Después de la primera cucharada diría que es de arvejas, pero la segunda le abre la puerta al puerro y a la zanahoria. La tercera me lleva a la India, a esas mezclas o “masala” llenas de jengibre, clavo de olor y ají picante.

Me sabe a delicia. En eso estoy, viajando con los restos de especias que se acodaron en mi paladar, cuando Anneliese Müller retira el cuenco de sopa y apoya sobre mi mesa otro plato, grande y lleno, como lo serviría una tía que nos quiere hacer engordar. El ciervo es tierno y de gusto intenso. Me trae algunos problemas prácticos pescarlo con cuchillo y tenedor, y más de una vez es necesario recurrir a las manos para establecer los límites del bocado de carne que me llevo a la boca. Incluso, ahora mismo, estoy tirando con manos y dientes para ver si corto este pedazo de una vez. Menos mal que está oscuro, me consuelo.

Mientras tanto, Schaffner usa la palabra. Usa la oscuridad como cómplice para confesarme que más de una vez extraña la luz, las mujeres y los hombres hermosos y el brillo de los restaurantes de lujo. Pero estos fideos son un lujo, pienso, y me doy cuenta de que no había almorzado. Tienen unas gotas de oliva extra virgen y están resbaladizos. Se me quieren escapar, pero los mantengo a raya. Están tan ricos mezclados con repollitos de Bruselas y unos copos de orégano. En fin, el gusto de los platos es exquisito, aunque no se vea nada. No podría ser de otra manera en un lugar exótico frecuentado por gourmets europeos que pagan por una experiencia insólita, pero también por una excelente comida. Me dicen que lo ganado se reinvierte en una fundación de ayuda para ciegos que está detrás del Blindekuh, lo que resulta del mero placer que da comer a oscuras unos treinta dólares por persona. Si estos se multiplican por los miles de clientes que lo visitan por mes, uno llega a la conclusión de que ha sido un negocio clarividente. Me despierta la voz de Schaffner.

—Estamos a punto de inscribirnos en el Slow Food Club, una sociedad italiana que defiende el placer del buen comer y se tira en contra del concepto de fast food.

Brindamos por el gusto, y por esta torta de chocolate que me devoro con confianza ciega. Se parece a mi novio: tiene una capa crocante y el corazón blando. Es una marquise bien amarga y, como corresponde a un restaurante cinco tenedores, siento que tiene una hoja de menta fresca arriba. Al perder la vista, uno se olvida de la compostura que se exige en un lugar de este tipo y se libera. (Me pregunto si existirá un manual de buenos modales para ciegos). Y uno come con hambre y con gusto y con bigotes de chocolate y dedos manchados. Todas esas licencias de las que usualmente nos privan esos respingados restaurantes cinco tenedores.

Si mi madre viera mi voracidad, pensaría que tengo un antojo irrefrenable o que en Suiza me volví loca. Pero por suerte no está, aunque de repente siento sus ojos inquisidores en la nuca y me limpio con la servilleta. Ya me está gustando esto de la oscuridad. Me siento libre y deseo que el tiempo de no ser vista dure un rato más. Total, sé que soy ciega de prestado. Pero mala suerte: antes que después, la carroza se convierte en zapallo. Puntualmente, a las veintitrés horas y media, los ciegos del Blindekuh tienen una camioneta que los lleva a la estación de trenes más cercana, desde donde abordan el transporte que los lleve hacia sus casas. En Suiza hay quinientos mil ciegos que se mueven cómodos en una sociedad que los acepta y ayuda. Blindekuh me devuelve a la luz de la noche.

Ahora camino lentamente hacia mi hotel. Ya casi no llueve en Zurich, pero sigue nublado. Cada tanto pasa algún ómnibus medio vacío. No puedo dejar de pensar en esas horas negras: Blindekuh es un happening, la experiencia perfecta para los que buscan nuevos sabores, pero es también hacer turismo por la ceguera: ilumina una realidad a la que le cerramos los ojos. Es un informe sobre ciegos, que no llega a bajar al sórdido mundo de un barrio, como en una novela de Sábato. El informe de ciegos de Blindekuh es más simple, pero tiene la incomodidad a veces tenebrosa de que cada uno debe convivir con su propio ciego por un rato. De camino al hotel pienso en cómo contaré lo que no vi. Creo que empezaría con la risa de María Oddo, esa que imaginé tan clara y despreocupada. Luego seguiría con la oscuridad. Desde que salí de Blindekuh tengo un recuerdo negro, que no es triste. Nada que ver. Simplemente es negro, como la suma de todos los colores. –

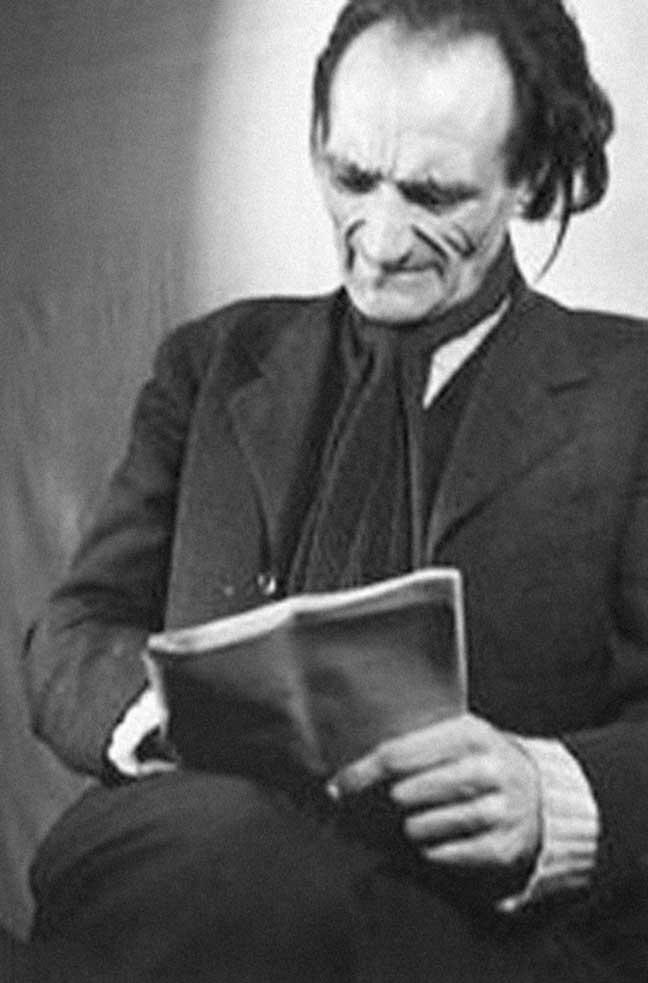

El bastón del poeta

El poeta Antonin Artaud usaba un bastón del que nunca se separaba. En la parte alta de la caña tenía grabadas sus iniciales: AA. Ese instrumento que sirve para…

¿Existe el humor inglés?

Ya no más. “Antes había gigantes” es una frase que rima con elegantes, pero es un verso verdadero tomado de la Biblia. (Entonces se llama versículo. Suprima la…

Kiri se va (no del todo)

Triste noticia para las fans de Kiri Te Kanawa, including me. Según la agencia EFE, la neozelandesa de la voz maravillosa que incluso cuando canta ópera parece no impostar (uf, la impostación,…

Calle Carmelo Pérez

Dicen que Carmelo Pérez pisó terrenos nunca antes pisados. Hoy, de esos terrenos queda una callecita que conecta Ponciano Díaz con Transmisiones Militares en Naucalpan de Juárez. ¿Quién…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES