La autobiografía de un escritor suele ser una batalla contra la falta de relieve. Su condición sedentaria, la preeminencia de la mente sobre la acción, y todo aquello que podría mencionarse como ejemplo de su renuncia al árbol de la vida a favor de la escritura contribuyen a que un ejercicio de este tipo sea con frecuencia un pretexto para construir la propia leyenda, para diluir con bilis toda sospecha que hubiera de sabiduría o, en el mejor de los casos, para burlarse de sí mismo antes de que otros lo hagan. A diferencia de las confesiones (género afín y de nombre más sugestivo, pero que requiere de tener siquiera una cosa que confesar), y en sentido contrario a las memorias (género con el que quizá se confunde, pero en el que el recuerdo del recuerdo se antoja más importante que el recuerdo de la cosa), la autobiografía de un escritor parece menos un compendio de manías que un collar en el que se engarzan las cuentas preciosas de las propias opiniones, y en donde, sin embargo, los nudos que uno adivina en el hilo precario de esa identidad autoconstruida son los que a la larga resultan más fascinantes y deleitosos.

La autobiografía de Chesterton asume, desde el comienzo, su destino impopular, el hecho de que será decepcionante para quien busca intrigas, escándalos o golpes de pecho. Sabe que en la historia de su familia siempre imperó la razón y la respetabilidad, enemigas declaradas del morbo y de cualquier esfuerzo por aderezar la existencia con interpretaciones descabelladas provenientes del psicoanálisis. Aunque el libro vio la luz póstumamente, y por ello haría suponer sorpresas o barbaridades bien guardadas a lo largo de toda una vida, en realidad se trata de un corolario —algo más juguetón y sonriente— de Ortodoxia, su autobiografía espiritual; un corolario no menos mental y proclive a la digresión y la hipérbole, en el que, si bien procede con el temperamento del ensayista, no deja de utilizar trucos propios de la novela policiaca, introduciendo temas o anécdotas inconclusos o enigmáticos como si espolvoreara pistas sobre la página, con el objetivo de aguijonear la curiosidad del lector y obligarlo a seguir leyendo hasta la revelación final.

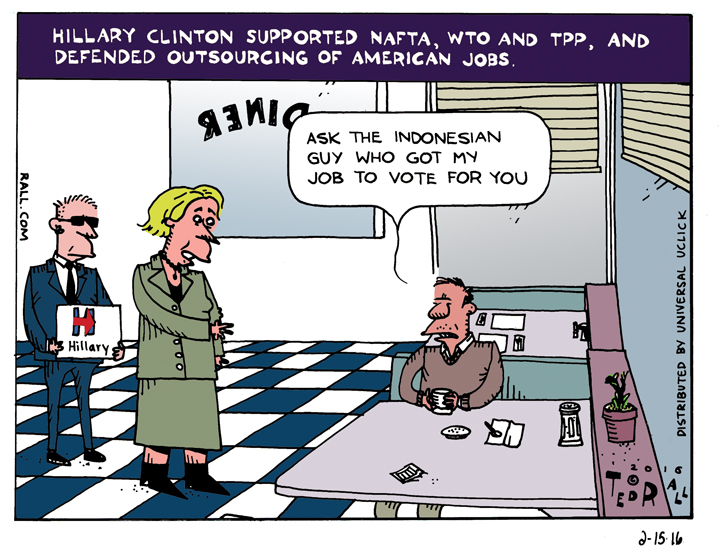

Como buen ensayista acostumbrado a aprovechar cualquier ocasión para hablar de sí mismo, Chesterton se vale de la autobiografía para hablar de todo lo demás: de sus amigos (Belloc, Shaw, Wells), de sus obsesiones literarias (Dickens, Alice Meynell y, por encima de todos, Stevenson), de su afición por el género policiaco (consideraba al hoy olvidado Bentley “el mejor novelista de detectives de la época moderna”), y detenerse a narrar algunas de las innumerables polémicas en las que participó, y en las que siempre tuvo que nadar como un salmón solitario —y para ser francos, un tanto rollizo— a contracorriente. Polémicas de tipo político (se opuso a la incursión británica en Sudáfrica y a la Primera Guerra Mundial), religioso (su conversión al credo católico significó para él una forma sospechosa de pesimismo, que tras la aceptación de la Caída abría la posibilidad de una mejoría constante), e incluso de orden alimenticio (fue defensor incondicional de la carne y la cerveza en un ambiente en el que comenzaba a afianzarse el vegetarianismo y el cuidado de la figura). Su natural rechazo de las teorías psicoanalíticas sufrió un duro revés, que lo llevaría a refugiarse en un silencio perplejo cuando tuvo noticia de que un “distinguido psicoanalista” encontró como remedio de los pacientes patológicos la lectura de El hombre que fue jueves, su novela más célebre; inusitada propiedad curativa que no podría explicarse por el simple descubrimiento, ya casi al final del libro, de que los anarquistas, por más que luzcan disparatados y diabólicos, son ciudadanos modelo disfrazados.

Chesterton compartía con los hombres de su época (la época posvictoriana) un recelo y hartazgo frente a la excentricidad, frente al desplante y el prestigio que da la insolencia. Ello, sin embargo, no le impidió convertirse, de una manera retorcida y personal, en un excéntrico: se trasladó a una Edad Media de la mente, a un pasado católico, convencional y quizá inexistente, desde el cual podía enfrentarse, con soltura y distancia, a todo lo que se autodenominaba “moderno”, y que le permitía hacer de su ortodoxia una suerte de provocación: erigirse en un monstruo contestatario, rozagante y rubicundo, al que difícilmente se acusaría de cinismo. Frente al descreimiento y la apatía de sus contemporáneos, frente al reinado de la lógica sobre la imaginación, frente al ateísmo que flotaba en la atmósfera y usaba por lema una frase como la siguiente: “Donde no hay nada, está Dios”, Chesterton arremetía tachándolos de blasfemos con una proposición contraria: “Donde hay algo, está Dios”, para así defender su derecho a las “alegrías sencillas”, su derecho a gozar de lo extraordinario que hay en lo cotidiano, y de paso “convencer a los hombres de la maravilla de estar vivos en unos entornos que percibían cotidianamente como muertos en vida” —problema estético y a la vez existencial que él mismo reconoce fue siempre determinante en su manera de abordar cualquier asunto. Pero la defensa de un derecho de ese tipo, el derecho a maravillarse (un derecho peligrosísimo, que Alfonso Reyes advierte “sólo debe ejercerse cuando no se es bobo”), necesita, además de valentía, buenas dosis de vigor, malicia y obstinación. Para provocar esa maravilla, Chesterton emplea como estrategia central el paralelismo, la búsqueda del contraste —e incluso del dislate: esa comparación vívida y asible que promete desembocar, sin el recurso de una demostración formal, en una reducción al absurdo. Como estrategia argumentativa, el paralelismo debe tanto a la parábola bíblica como al gusto por el nonsense y la paradoja. Hillaire Belloc, uno de sus mayores críticos, y quizá su mejor amigo, sostuvo que esa vena epigramática es el ingrediente básico del arte de Chesterton, su sello más característico, gracias al cual consigue dar concisión a un pensamiento ya de suyo preciso, e insuflar de ánimo lúdico un pensamiento ya de por sí juguetón, hasta elevar la paradoja a una forma de conocimiento, si no es que de epifanía. (Un conocimiento de tipo mundano, y periodístico, si se quiere, pero plástico y por lo tanto eficaz, de temperatura filosófica pero sin su odioso hermetismo, que produce “una iluminación mediante yuxtaposición inesperada”, y no se limita, como supone la mayoría, a “una simple estupidez por medio de contradicción”.) Copio algunos ejemplos de esta estrategia discursiva, que casi se diría es el engrane crucial en la mecánica de su cerebro: “Ustedes los vegetarianos ¿no sienten remordimiento cuando ven una planta carnívora?”; “El mundo es menos alegre desde que ha perdido la solemnidad victoriana”; “Educación: ese período en el que un desconocido me instruía sobre cosas que no deseaba saber”; “Tal vez la principal objeción a una pelea es que interrumpe una discusión”; “¿Por qué el candidato es casi siempre el más incompetente del estrado?”; “En mi edad adulta, nunca me he sentido más sociable que cuando estoy solo”.

Chesterton encontró un camino fecundo hacia la maravilla en lo pequeño, en el detalle, o mejor dicho, en el difícil arte de delimitar; y es quizá en este respecto donde su autobiografía alcanza momentos de verdadero genio y se vuelve al mismo tiempo entrañable. “Siempre me atrajo mucho más el microscopio que el telescopio”, escribe; “toda mi vida me han gustado los marcos y los límites, y sostengo que la selva más inmensa parece aún mayor vista desde una ventana”. Delimitar tiene algo de desafío y de ejercicio de constreñimiento —un gusto por las cualidades liberadoras de la restricción—, pero sobre todo, como cuando uno avanza cuidando de no pisar las líneas de la banqueta, es una forma elemental de juego. La crítica literaria la entendía en buena medida como una manera de jugar con los libros a partir de preguntarse hasta qué punto un número arbitrario de ellos bastaría para divertirse durante una buena temporada; y no es casual que su juguete predilecto fuera una reproducción en miniatura del Arca de Noé —emblema de lo diverso, incluso de lo heteróclito, reunido por algún azar. Noé como figura lo atraía poderosamente, no sólo por su dipsomanía proverbial (Chesterton le dedicó un poema cuyo estribillo reza, en traducción de Reyes: “No me importa dónde llegue el agua, / siempre que no llegue hasta el vino”), sino porque condensa todo lo que significa una aventura en barco: encierro, riesgo, microcosmos, responsabilidad, esperanza. Tampoco es casual, por tanto, que en su historia personal de la literatura uno de los capítulos centrales sea ese momento en que Stevenson concibe La isla del tesoro “dibujando un mapa de la isla con todas sus bahías y cabos, recortados nítidamente como si fuera una greca”.

La vida de Chesterton, pobre en acontecimientos chispeantes o escabrosos fue, como la de cualquier escritor, rica en suceso mentales, en evocaciones y puntos de vista, a los que supo aislar como si los mirara a través del ojo de una cerradura, hasta dotarlos de atractivo, de cualidades fantásticas o desconcertantes. Más que por su vocación para la controversia, Autobiografía es un libro memorable por su habilidad para enmarcar el detalle, para hacerlo que brille con luz propia, para magnificarlo gracias al espíritu de juego y libertad que hay en esa actitud de delimitación. “Si alguien dice que he basado mi filosofía en los juegos de un niño —reflexiona Chesterton—, estoy dispuesto a inclinar la cabeza en señal de asentimiento y sonreír.” ~

(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.