El huésped difícil

Buena parte de la literatura deriva su fuerza de reparar un origen perdido. Para Günter Grass, el nombre oculto y necesario de la narrativa es Danzig; para Vladimir Nabokov, San Petersburgo; para Salman Rushdie, Bombay; para Gregor von Rezzori, Bucovina; para Juan José Saer, un río sin orillas.

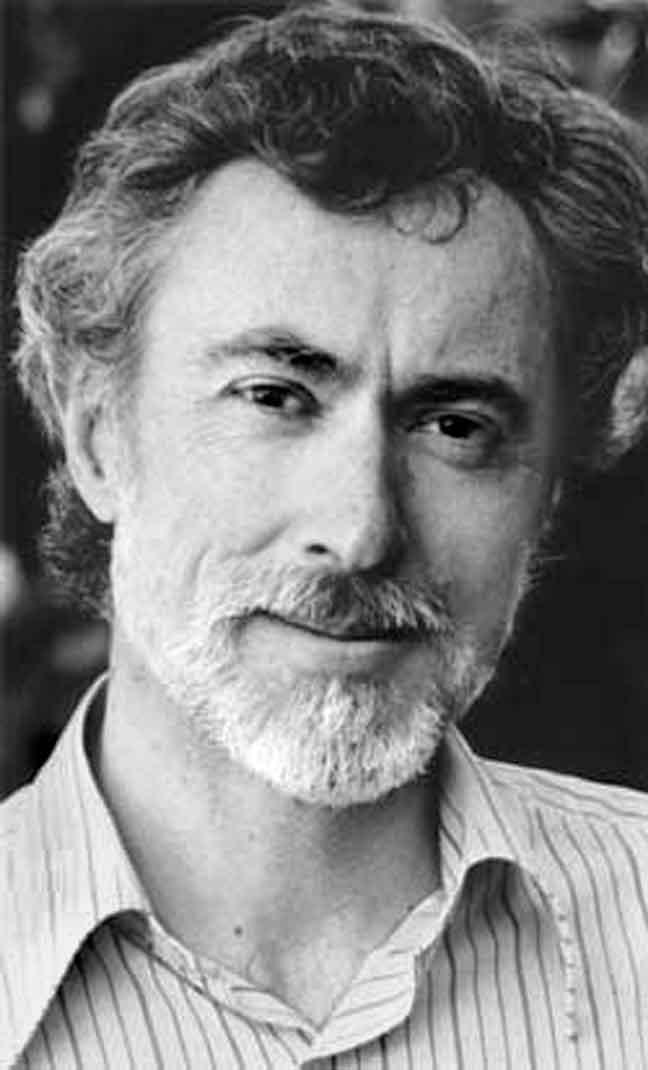

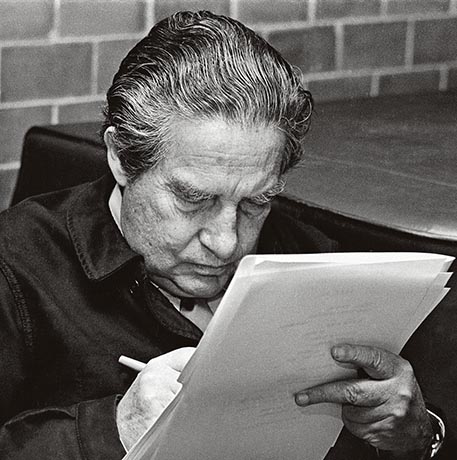

J. M. Coetzee (Ciudad del Cabo, 1940) perdió algo más restringido que una ciudad, una región o un país: la granja en la que pasó los mejores días de su infancia y que fue mal administrada por su familia. Este giro adverso de la fortuna representó una suerte de exilio. Aunque sólo iba ahí de vacaciones, se trataba de un refugio en tierra extraña. Coetzee proviene de un núcleo afrikaner, pero fue educado en la comunidad inglesa a la que nunca se integró del todo. Las leyes raciales y la ascención del Partido Nacionalista complicaron las tensiones entre los grupos sociales sin que él se identificara con ninguno de ellos. Los negros le parecían menos rudos que los afrikaner, pero su sed de venganza era mayor. En las revueltas de fines de los años cincuenta señalaron el destino de la raza blanca: “los vamos a tirar al mar”. Miembro de una familia un tanto excéntrica, John Maxwell no iba a misa, leía y usaba zapatos. Tenía parientes pero no amigos. Esta vida endogámica resultaba llevadera en la granja, tan extensa que se podía ir de cacería sin salir de sus límites. En Infancia: escenas de la vida en provincia (1997), primer volumen de su autobiografía en tercera persona, Coetzee recuerda:

Debe ir a la granja porque no hay ningún otro lugar en el mundo que ame más o que pueda imaginarse amar más. Todo lo que resulta complejo en su amor por su madre se torna simple en su amor por la granja. Sin embargo, desde que tiene memoria, este amor tiene un punto de dolor. Puede visitar la granja, pero nunca vivirá allí. La granja no es su hogar; nunca será más que un huésped, un huésped difícil.

Poco después, añade: “Él tiene dos madres. Ha nacido dos veces: ha nacido de una mujer y de la granja. Dos madres y ningún padre.”

La figura paterna se borra en su vida tanto como él desearía que se borrara Sudáfrica. Desde la adolescencia quiere salir, a cualquier precio. Durante diez años, primero en Londres y luego en Austin, repasa las condiciones de su exilio: huyó de una patria que jamás fue suya y que sin embargo lo persigue. En Juventud (2002), segundo tomo de sus memorias, se refiere al país fantasmático que lo asedia: “Le desconcierta advertir que aún escribe de Sudáfrica. Le gustaría dejar atrás su identidad sudafricana del mismo modo en que dejó atrás a la propia Sudáfrica. Sudáfrica fue un mal comienzo, una desventaja.”

Vida y época de Michael K (1983) se ubica en una Sudáfrica en guerra bajo un régimen totalitario. El protagonista es el último de los descastados, un hombre de labio leporino al que muchos toman por retrasado mental. Su madre, que trabaja fregando pisos, quiere huir de la guerra hacia la granja donde pasó su niñez. El hijo la acompaña; ella muere en el camino, y él lleva las cenizas hasta el erial donde supone que su madre fue feliz. Ahí la entierra, ahí comienza un arduo proceso de redención; combate cuerpo a cuerpo con una cabra, siembra calabazas en desorden, recupera piezas de aparatos destruidos, experimenta un sosiego parecido a la felicidad. Este pasaje, uno de los pocos donde el padecimiento no es extremo, es interrumpido por la llegada del ejército. Michael K pierde su desastrado paraíso. Lo que pasa afuera, la historia del mundo, regresa como una invasión.

Para el autor de Vida y época de Michael K, la narrativa es una forma del desarraigo, un itinerario sin brújula: “No escribes porque tengas algo que decir. La escritura revela lo que querías decir.” Esto en modo alguno supone la adopción de un automatismo o del libre flujo de la conciencia; Coetzee es uno de los mayores racionalistas de la prosa; su verosimilitud no deriva de lo que los personajes creen sino de los hechos, casi siempre adversos. El título de otra novela, En el corazón del país (1977), expresa la paradoja de habitar un centro inerte, rodeado de vacío, donde la protagonista confunde el “tú” con el “yo”. La estética de Coetzee es la de un exilio sin referente. Sus personajes están separados, pero no saben de qué. Sin la granja que le sirvió de reserva emocional, el novelista estaba en terreno ajeno. Le quedaba Sudáfrica. Un mal comienzo. La desventaja.

El discípulo de Petersburgo

En 1864, Dostoyevski perdió a su primera esposa y a Mijaíl, su hermano más querido. Asumió el mantenimiento de sus sobrinos y de su cuñada, y del hijo de su mujer, que moriría poco después. Abrumado por las deudas, contrató a una secretaria para escribir en un mes El jugador. A los 21 años, Anna Snítkina se convertiría en la segunda esposa de Dostoyevski. Dispuesta a sobrellevar los accesos de epilepsia, la mala salud, los recuerdos de Siberia, la adicción al juego y las interminables noches de escritura de su marido, Anna mostró una bondad tan indestructible que se convirtió en su único rasgo irritante. Cuando conoció a esta mujer esencial, Dostoyevski le hizo una prueba de dictado. Luego le ofreció un cigarro. Ella lo rechazó. Dostoyevski sonrió, como quien descifra un enigma. Anna no era nihilista.

En Stranger Shores (2001), Coetzee reseña Los años milagrosos, cuarto tomo de la biografía de Dostoyevski escrita por Joseph Frank, y reproduce en detalle la escena del cigarro rechazado, sin comentario alguno. Su método de análisis se parece al de un investigador de homicidios: presenta pruebas, rehúye la adjetivación y el subjetivismo; argumenta con pocos adjetivos, a través de los datos y las citas. Quizá su formación de matemático y programador de computadoras lo inclina a escribir ensayos de contenida o casi nula emotividad. El corazón endurecido, del que tanto se queja en Infancia, no pierde el pulso mientras se ocupa de hombres de intensa taquicardia. Nada más distinto a los incendios de Dostoyevski que la impasible mirada de Coetzee, y sin embargo, están unidos por una poética del dolor. En Humillados y ofendidos, cada crisis tiene el valor narrativo de conducir a otra crisis. En Desgracia, las pruebas incriminatorias caen, silenciosas, bajo un sol calcinante.

La literatura rusa ha sido un continuo afluente de Coetzee. Cuando vivía en Londres y aún no pensaba en escribir prosa, escuchó en la BBC un poema en el que Joseph Brodsky describía su mazmorra como un sitio “tan oscuro como el interior de una aguja”. Años después de este vendaval iniciático, Coetzee estudió la relación de Mandelstam, Babel, Pasternak y Solyenitzin con la censura soviética, y admiró en los ensayos autobiográficos de Brodsky su capacidad de retratar una realidad abyecta sin colocarse en posición de víctima, recurso esencial para un escritor que sólo se interesa en una desgracia si es extrema. La célebre opinión de Tolstói acerca de que las familias felices no tienen historia, ha sido exacerbada por el discípulo Coetzee.

En 1994, Coetzee publicó El maestro de Petersburgo, que narra el viaje de Dostoyevski a su ciudad natal para enterrar a su hijastro. De esa tragedia surgiría el fecundo caos de Los demonios.

Comparada con la de Dostoyevski, la vida del novelista sudafricano parece una reiteración del tedio. Con descarnada franqueza, Coetzee se presenta en sus memorias como un hombre con más complejos que problemas reales, que utiliza su elevado cociente intelectual para aburrirse. Si el destino le ofrece una extraña oportunidad de felicidad, la rechaza con prontitud. Narrada a la distancia, la desdicha se presenta para él como un programa creativo, el combustible de una obra por venir. Cuando una novia le aconseja que vaya a terapia, él se niega porque necesita el dolor. Coetzee no se condena ni exonera; ofrece pruebas de cargo. Está dispuesto a sufrir pero el entorno le brinda estímulos mediocres. Para él no habrá Siberia, ni simulacro de fusilamiento, ni conspiración revolucionaria, ni epilepsia, ni pobreza extrema, ni adicción a la ruleta, ni repetidos funerales bajo la nieve. Sin embargo, pasa por la universidad, el trabajo en ibm, las pensiones y las oficinas de la normalidad escuchando en todas partes el tren del deportado.

Coetzee decidió pronto el foco de su interés, pero carecía de una técnica a la altura de su desafiante lectura de lo real. ¿Cómo narrar el sostenido calvario de la especie en una época refractaria al sentimentalismo? Para Borges, Dostoyevski es tan rico en contradicciones que sus personajes acaban matando por bondad; para Nabokov, se trata de un desaliñado autor de dramones policiacos. Coetzee escribe una prosa mucho más parca y castigada que las de sus admirados Borges y Nabokov (con cierta provocación afirma: “por fortuna, la prosa no requiere de emoción […] la prosa es llana, un calmo espejo de agua”): sus convulsas corrientes circulan bajo la superficie; levanta un inventario que estremece por preciso. El siglo xx ha terminado. Kafka diagnosticó su enfermedad, Coetzee hace su autopsia.

En el austero sistema valorativo de Coetzee, describir una escena privada entre Anna y Dostoyevski casi equivale a una confesión. Anna representa la mano débil, el secreto sostén de la pasión y la locura. La obra entera de Coetzee está poblada de criaturas menudas, parasitarias, enfermizas, pobres, ignorantes, lastimadas, que redimen a los protagonistas y en ocasiones los agravian con su inmutable bondad. Ángel rilkeano, Anna salva e incrimina a Dostoyevski.

Sin decirlo abiertamente, Coetzee encuentra en su propia vida una maquinación similar. Infancia recupera numerosas circunstancias desagradables (la pérdida de la mítica granja, el alcoholismo del padre, la inadaptación a la escuela, los castigos corporales, el trasfondo de racismo). Una niñez de Coetzee difícil pero más o menos común. Ni inglés ni afrikaner, John Maxwell opta por los rusos contra los norteamericanos y se declara católico (aunque sus padres son ateos) en una escuela de protestantes. Es raro, pero no único. Su rasgo distintivo está en otra parte: odia el cariño de su madre, no sabe qué hacer con él, cómo estar a su altura. Reatraído en la calle, es un tirano en la casa. Maltrata a su madre, la desprecia. De manera atroz, ella insiste en su bondad. Años después, ya en Londres, Coetzee cree haber cortado con ella. No es hijo de nadie. Sudáfrica ha dejado de existir. Indiferente, incontenible, la madre le envía cartas en las que reitera su cariño. El afecto parece alimentarse de sí mismo y fluye hacia quien no es capaz de recibirlo. Coetzee no tiene moneda de cambio para la bondad. La abomina, abjura de ella, pero no consigue alejarla. Secretamente, la necesita. Algo similar le ocurre con la realidad entera. En Londres descubre que necesita lentes pero no va al oculista. Se acostumbra a sentarse en la primera fila del cine hasta que el desastre de no ver bien se convierte en algo menos interesante que ver bien el horror. ¿Qué película ve el émulo de Dostoyevski con sus nuevos anteojos? La Pasión según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Ante el calvario en la cruz y la devoción de los descastados, Coetzee derrama lágrimas “de una exultación que no comprende”. ¿Hay algo más desconcertante y en cierto sentido intolerable que la injustificada heroicidad del bien? Como Anna ante Dostoyevski, las figuras secundarias de Coetzee redimen y perturban. Están ahí, sin explicación ni porqué. Tal es la función de la esclava en Esperando a los bárbaros, la amante vagabunda en Vida y época de Michael K, el salvaje en Foe, el perro sacrificado en Desgracia. Ofrecen una incómoda salvación. En la última línea de El maestro de Petersburgo, Dostoyevski descubre el sabor de la escritura: su redención sabe a hiel.

Censura y discurso público

J. M. Coetzee ha obtenido dos veces el Booker Prize, el Prix Etranger Fémina, el Premio Jerusalén, el Premio Nobel. Sin embargo, la historia le escamoteó el galardón que en verdad ambicionaba: ser censurado en Sudáfrica. Cinco novelas suyas aparecieron en tiempos del apartheid. Aunque algunas fueron temporalmente confiscadas, ninguna recibió el honor de ser prohibida. La policía de la conciencia, tan temerosa del incendio que podían causar obras menores, pasó por alto esos severos alegatos contra la dominación colonial y el racismo. Esperando a los bárbaros (1982) es una alegoría sobre la ocupación y el temor a los otros equiparable a El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, o En los acantilados de mármol, de Ernst Jünger, y Vida y época de Michael K narra un sinfín de abusos políticos. En un tiempo en que hasta los lemas de las camisetas pasaban por la censura, los outsiders de Coetzee circularon como sonámbulos que atraviesan de milagro una ciudad con toque de queda.

De acuerdo con Peter D. McDonald, esto sólo fue posible porque el azar dispuso que Coetzee fuera investigado por censores cultos, capaces de convencer a las autoridades de que se trataba de un artista de elevada universalidad. A propósito de Vida y época de Michael K, la censora E. H. Scholtz escribió:

Esta brillante novela se ocupa de temas políticos delicados en Sudáfrica. Contiene referencias y comentarios negativos hacia las actitudes del Estado, también hacia la policía y los métodos que emplea para desempeñar sus funciones. Los posibles lectores de esta publicación serían personas sofisticadas, capaces de discriminar, interesadas en la literatura. Estos lectores interpretarían la novela como obra de arte y descubrirían que, aunque la trágica vida de Michael K se ubica en Sudáfrica, en su problema hoy es universal.

Así comenzó la doble percepción de Coetzee. Para los lectores de otras latitudes se trataba de alguien que, así se ocupara de la Rusia zarista o la isla de Crusoe, aludía siempre a la condición sudafricana. En cambio, algunos de sus coetáneos lo vieron como alguien levemente desarraigado, un explorador sin pasaporte definido que pasó largos años en Texas, donde se ocupó de temas en apariencia muy poco africanos (la función del silencio en Kafka, los modelos combinatorios que permiten la prosa de Beckett). La crítica local le salvó el pellejo enfatizando el cosmopolitismo de sus empeños; sin embargo, según afirma en Giving Offense (1996), ensayos sobre los procedimientos de la censura, sus palabras sólo se explican por la matriz sudafricana y las alambradas de la conciencia: “En la excesiva insistencia en la construcción de frases, en las minuciosas exigencias estilísticas, en el afán de relectura y sobreescritura, detecto en mi propio lenguaje la patología que analizo. Por haber vivido el apogeo de la censura sudafricana, por haber visto sus consecuencias, no sólo en las carreras de los escritores sino en la totalidad del discurso público, y por haber sentido dentro de mí mismo algunos de sus efectos más secretos y vergonzosos, sobran razones para sospechar que lo que infectó a Arenas, Mangakis o Kis, sea lo que sea, ya fuera real o ilusorio, también me infectó a mí.”

Las corrientes sumergidas de Coetzee, su fuerza entre líneas, dependen de este asedio. “Escribimos el tipo de literatura que puede esperarse de un presidio”, dijo en 1987, al recibir el Premio Jerusalén.

Coetzee sólo publicó después de los treinta años. En una de sus escasas entrevistas, recogida en Doubling the Point, señala que su lenta maduración se debió a una angustia central. En la Sudáfrica del apartheid decir la verdad era imposible y componer ficciones del todo ajenas al entorno rozaba la frivolidad. Como sostiene Juan José Saer, el desafío de la ficción consiste en construir una verdad alterna:

No se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la ‘verdad’, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la verdad, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica el infinito de posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a la supuesta realidad objetiva: muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria (El concepto de ficción).

La formulación de Saer, esencial para cualquier precedimiento narrativo, cobra especial significado en el caso de Coetzee, atenazado por el deseo de trabajar verdades literarias entre la paranoia del discurso público. Pero el reloj no daba las horas que debía: “Nací en 1940; tenía ocho años cuando el partido del nacionalismo cristiano afrikaner llegó al poder y retrasó o incluso detuvo el paso del tiempo.” Sólo después de un largo proceso de decantación, Coetzee encontró una voz para pasar de contrabando por los retenes policiacos. No en balde Nadine Gordimer ha dicho que la gran literatura sudafricana ocurre en un interregno, elocuente tierra de nadie.

El lugar de la verdad

En Las vidas de los animales (2000) Coetzee presenta a la distinguida novelista Elizabeth Costello durante una conferencia en la universidad donde enseña su hijo. En forma tan convincente como irritante, la escritora diserta sobre el avieso papel del Homo sapiens en la naturaleza. El lector comparte la admiración y el repudio del hijo de la escritora: es posible que Costello esté en lo cierto, pero en muchos sentidos es horrible que así sea. Enemigo de lo políticamente correcto, Coetzee explora la perturbadora pugna entre la razón y el convencimiento.

Desde la infancia, descubrió que el mundo no es un hogar con una chimenea donde se cuentan historias de conejitos, sino una intemperie barrida por el viento donde hay que apretar los dientes. Fiel a esta visión, Coetzee se niega a suavizar su entorno. Cortado con cuchillo, su lenguaje tiene la quemante objetividad del hielo.

Pocas novelas indagan en forma tan extrema los usos de la hipocresía y la corrección política como Disgrace (1999), que por contigüidad lingüística se tradujo al español como Desgracia, en vez del más apropiado Deshonra. Un profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo sostiene relaciones semanales con una prostituta. Una tarde, se topa con la mujer en la calle y comete el error de verla con interés. Su siguiente encuentro está lastrado por vidas que no debería indagar. Es el comienzo del desplome. El profesor recibe a continuación un injusto cargo de acoso sexual, es separado de la Universidad, viaja al desierto a visitar a su hija y encuentra a un ser ajeno, que encarna todo lo que él detesta. Su hija es una lesbiana insoportablemente gorda, malvestida, rodeada de una voluntaria pobreza. Sin embargo, aunque ella desafía sus prejuicios, no elimina su cariño de padre ni su impotente deseo de protección cuando es violada por un aborigen. El profesor regresa a la ciudad para encontrar un departamento saqueado. Sudáfrica sigue descompuesta. Desoladora imagen posterior al apartheid, Desgracia trata de gente común del siglo xx, parias del sexo, la raza y el trabajo.

Una escena de Esperando a los bárbaros condensa la imaginación de Coetzee. En un apartado cuartel, el Magistrado debe impedir el avance de tribus nómadas. Durante décadas, los bárbaros son sombras movedizas que se acercan a la guarnición en calidad de limosneros o sirvientas. Envejecido, apático, el Magistrado administra el lugar con decisiones parecidas al letargo. Con sensualismo senil, dedica sus últimas fuerzas a copular con criadas y lavanderas. Por un azar del hedonismo, adopta a una mujer de pies destrozados a la que baña y da masajes y a la que, involuntariamente, empieza a amar. En 1950, las leyes sudafricanas tipificaron como delito la cópula entre gente de distintas razas. Ese delirio jurídico brinda telón de fondo a Esperando a los bárbaros.

El encuentro con la alteridad prosigue en Foe. Robinson, náufrago industrioso, héroe de la razón y las herramientas, es menos expresivo que un Viernes al que le han cortado la lengua.

Educados por el enemigo, el Magistrado y Robinson Crusoe comprenden la lección profunda del salvaje, el deshonrado, el otro: la verdad es extranjera. ~

es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).