Gris, sombrío al punto que casi se une con la tierra, el cielo se carga de espesas nubes. Las primeras gotas se desploman, estrellándose sobre el parabrisas y explotando en jugosas estrellas cuyos tentáculos desfiguran el aire. En un instante multiplicadas, las gotas pronto se transforman en espesas cortinas que se abaten sobre las frondosas copas de los almendros; la lluvia desciende velándolo todo, los altos pinos y los abetos centenarios convertidos en sombras de indecisos perfiles. Ocurre lo mismo con las casas y con las pardas manchas del ganado, divinamente indiferente ante la tormenta. Nada puede oírse como no sea el murmullo de la lluvia.

Abandonando el camino principal, el auto enfila hacia el castillo a través de una avenida bordeada de viejos castaños que se abren sólo para dejarme observar allí un rebaño de ovejas, allá un estanque ahora surcado por un negro cisne, y al fondo, intermitente sobre la colina según vira el camino, la maciza fachada medieval.

La edificación se impone; una fortificada solidez vencedora de guerras y asaltos, con sus pétreas torres laterales. Al descender del auto se percibe la fragancia de la tierra húmeda, el centelleo de los arbustos sacudidos por el viento y el renovado murmullo del agua cayendo, esta vez de un surtidor que empapa a una ninfa fugitiva. Ábrese la puerta con la gravedad que impone el peso de los siglos y del hierro reforzado, y detrás de ella aparece el anfitrión, el honorable Garrett Millward, indicándonos una tronera encubierta.

—Por supuesto —nos dice afablemente, invitándonos a pasar—, ahora ya no sirve para disparar contra los intrusos.

El vestíbulo es infinitamente más sombrío que la tormenta. En la penumbra pueden distinguirse, sin embargo, objetos extraordinariamente diversos. Un gran reloj y una generosa mesa sobre la que se apilan lámparas, charolas, cartas, pálidas fotografías cegadas por el tiempo y, sobre las paredes, entre los venerables retratos de los antepasados, surgen hocicos, cuernos, garras, colas. Desde una esquina, sumergido en un pozo de penumbra que remplaza el pantano original donde fuera cazado hace más de un siglo, un enorme lagarto dispuesto al ataque. Señalándolo, Garrett informa:

—Es Bertie. Se llama igual que el primer ministro.

Más acá, sobre un antiguo sillón de madera, el crispado hocico de un tigre contrasta con la filosófica indiferencia de un buey cafre cuya estoica mirada se clava en el abismo de un mediodía tenebroso.

—Deliciosamente frío, ¿verdad?

Y sí: los anchísimos muros de más de un metro y medio de espesor protegen a sus moradores contra ballestas y cañones, pero también retienen el frío y la humedad. Es por esta razón que las hieleras y después los refrigeradores nunca fueron indispensables en Dunmore Castle. Para conservar la carne se la colgaba en uno de los cuartos detrás de la cocina, en el sótano. Y lo mismo sucedía con los vinos, los quesos y la volatería que los castellanos cazaban.

Duplicándose, ascienden dos escaleras señoriales al primer piso. Abajo, en uno de los salones, escribe a máquina la tía de nuestro anfitrión. Detesta las computadoras y a su edad, según dice, de poco sirve aprender a manejar uno de esos aparatos infernales cuando lo principal es tener qué decir.

—¿Té? ¿O como los jóvenes de ahora, café?

La dama sonríe. Los gruesos anteojos disimulan el color de sus ojos, entre grises y azules, y el despeinado cabello crea alrededor de su cabeza un aura electrificada en la que el oro subsiste, apenas como refulgente veta entre la plata. Sin esperar ninguna respuesta, enérgica, abandona el nido y sirve té y scones, unos panecillos que, untados con mantequilla y mermelada, permiten recuperar cierto calor. Todos están envueltos en gruesos suéteres de lana y la tía Augusta Millward lleva mitones.

—Los recorté para escribir con mayor facilidad —indica señalándose los dedos—.

En el salón impera el mismo desorden del vestíbulo, pero en lugar de las bestias hay libros y pilas de papel mecanografiado, fotocopias, dibujos, planos, esfinges y deidades egipcias que colonizan sillones y butacas de cuero que de viejo es ya memoria de polilla.

La anciana dama muestra las ediciones de las que es orgullosa autora: El llamado de Isis, se lee en una. Osiris, Isis, Amón-Ra y yo, en otra. Y les siguen El camino de Isis, Ídolos, imágenes y símbolos de las diosas de Caldea, Siria y Egipto, Mi hermano el dios y Los siervos de la trilogía, entre otros. Viendo tantos libros dedicados a la religión faraónica, pienso que la muy honorable Augusta Millward debe ser antropóloga, o a lo menos estudiosa de las religiones.

—En El sendero de la luna describo cómo descubrí a Isis, o mejor debiera decir, cómo la diosa me eligió. Sí, estaba yo un día peinándome en mi habitación en el ala este, e Isis apareció, se me acercó y me dijo: “Augusta, tú serás mi suprema sacerdotisa”. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer.

Bebemos té, y por un momento la conversación adquiere visos de normalidad cotidiana: el clima, la humedad, el maravilloso efecto del frío para mantenerse alerta. La historia del castillo también ocupa un sitio, que nos envía a una plantación cromwelliana, concretamente a 1605. Las fortificaciones responden a las constantes rebeliones contra los colonizadores, pero desde 1922 subsisten sólo como recuerdo de otros tiempos. A lo largo de estos cuatro siglos, el castillo fue creciendo, sumándosele salones, galerías, recámaras, escaleras. Por ahí hay un cuarto “de caza”, donde se conservan las sillas, fustas, sacos, botas y sombreros que de generación en generación han vestido a los Millward para ir a la caza del zorro, deporte que, fieles a la tradición, continúan practicando.

La honorable Augusta Millward se observa en el espejo veneciano del salón. ¿Acaso dialoga con Isis?

—De hecho —observa—, debo confesar que entre los norteamericanos hay un enorme interés por las religiones. Sólo en California cuento con múltiples seguidores y hay allí ya varios templos que ascienden hacia Oregon.

Por fin descendemos al sancta sanctorum. La vieja cocina del castillo, sembrada de múltiples y sólidas columnas que sostienen el edificio, ha sido transformada en, si se admite el término, “casa matriz” del culto a Isis. Una profusión de objetos señala la sacralidad del territorio, e incontables fotografías confirman el trato diario con lo sagrado. Me detengo a observar una.

—Es Alistair, mi hermano. Él era el Supremo Sacerdote. Pero antes era sólo un ministro de la Iglesia Anglicana.

Después de examinar el templo, salimos a pasear a los jardines y al bosque. Afuera el clima es considerablemente menos frío. Descendemos por una escalinata que termina en el prado anterior al bosque. Al fondo se abre un estanque, sobre el cual se tiende un puente de madera. Nada se oye, salvo el susurro del viento. Cuando regresamos al castillo, Augusta sale a despedirnos: lleva puestas sus insignias y el tocado. Solemne, inclina levemente la cabeza y extendiendo el brazo nos toca con la punta de un objeto de madera coronado de pelos. Algo murmura, pero ha empezado a llover y ahora sólo es posible agradecer la hospitalidad y despedirse de la Suprema Sacerdotisa.

Mientras nos acompaña al auto, Garrett nos dice:

—Disculparán a mi tía. Lo que ella no sabe es que el culto verdadero debe rendírsele a Huitzilopotzli. Pero no se lo digan. Si ella es feliz creyendo en esas supersticiones, yo lo celebro. ~

El dictador dialéctico

Demócrata es aquel que reconoce que un voto marca la diferencia y que el triunfo corresponde a quien más votos tiene. En ese sentido Hugo Chávez, el soñador bolivariano, cumplió con el…

El discurso presidencial como arma demagógica

“En México, la lucha contra la corrupción ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos, sobre todo al derecho a la salud.” Esta fue la frase con la que intenté explicar el tema del…

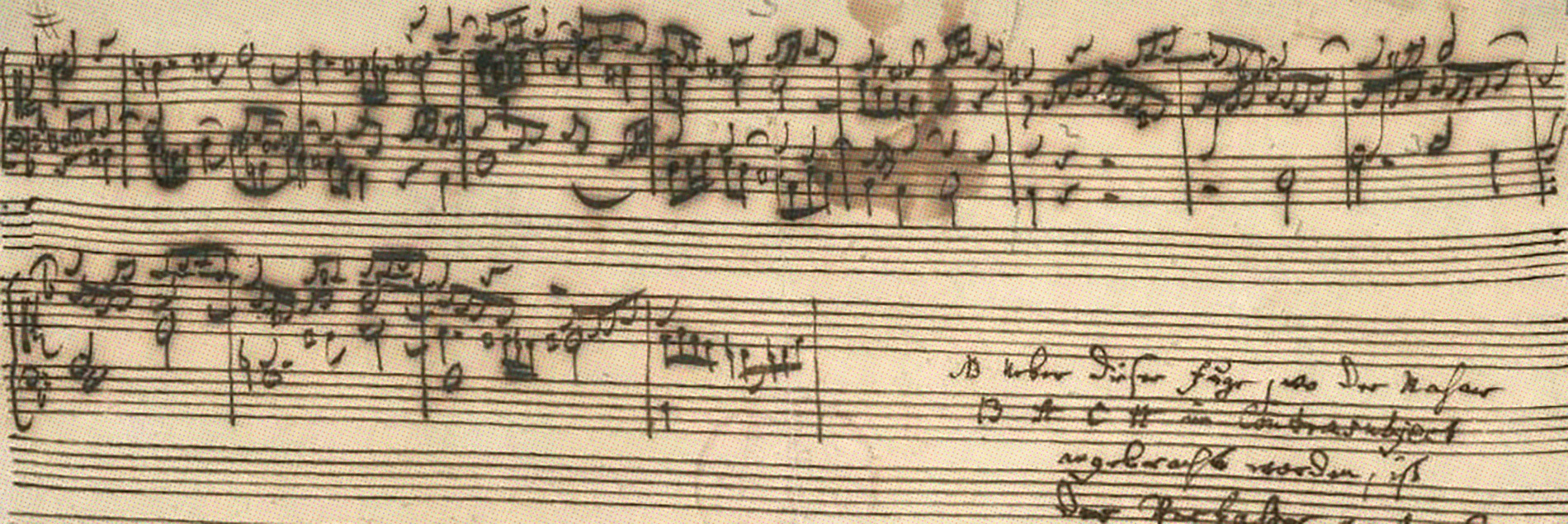

El fin del arte de la fuga

in memoriam Aurelio León Ptacnik (1945-2012) ¿Quién dijo que una fuga del periodo barroco tiene que terminar siempre con una larga cadencia conclusiva para que quede claro que llegó a su fin?…

Las enseñanzas de Lola la Trailera

¿Por qué estudiar a fondo una película taquillera y de pobres méritos artísticos? Entre otras cosas, para entender cómo los hombres lidiaron con la participación de las mujeres en empleos…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES