La belleza no se entiende; se percibe o no se percibe. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? No lo sé de forma consciente y rara vez tendré que justificarme con argumentos… al fin y al cabo, se trata de mis gustos. El verdadero reto está en explicar esta belleza a otras personas. Como profesor de literatura, en cierto sentido me gano la vida revelando la belleza, pero el alumnado que se inscribe a los cursos universitarios admite por principio que la literatura es bella, de modo que no tengo que convencer a nadie de nada. Llegan convencidos. El público infantil, por el contrario, es feroz. Exige pruebas fehacientes.

Visitar Florencia también es pasear por la Galleria dell’Accademia donde se encuentra el David de Miguel Ángel. Luego de unos típicos helados italianos, nos dirigimos en familia a la Via Ricasole para formarnos en una de las varias filas que se extienden confusamente por toda la calle (pero que se dividen al final entre quienes apartaron la entrada días antes y quienes no… por lo que más vale no equivocarse).

Después de más de dos horas en esa calle angosta cuyos edificios no defienden por completo del sol de mediodía, cocinados lentamente a unos 35 grados, entramos a un recinto que albergaba al mismo tiempo al David de Miguel Ángel y a unos dos o tres centenares de turistas. A un estudiante insolado se le dice que ahí está el David y acepta sin dudar que es una obra que debe admirarse. Y ya. Hecho. El silencio reflexivo sobreviene a la estupefacción inicial. Es un momento trascendente en cualquier vida.

Aquí, cada quien asume la trascendencia como puede: están quienes intentan mirar con arrobamiento (pero es difícil olvidarse de la multitud que alternadamente empuja por detrás, pisa por debajo y pasa delante sin reparar en el éxtasis ajeno). Otros, menos pretenciosos, cazan un sitio para sentarse y descansar luego de la larga fila. Quienes muestran más entusiasmo, buscan un buen ángulo para hacerse una selfi: posan, sonríen exageradamente, toman la autofoto y regresan a su gesto de aburrimiento inicial; se marchan pronto en busca de la siguiente selfi para la red social.

Un niño de ocho años… naturalmente ríe ante la escena. “¿Qué es lo chistoso?”, le pregunto. “Que está desnudo y todos lo están viendo”. Alea iacta est… no hay marcha atrás… Es hora de hablar sobre la aceptación social del desnudo artístico y de su censura en la vida real; por más que la Galleria esté repleta de esculturas de hombres y mujeres sin ropa, si nosotros nos quitáramos la camisa de inmediato vendría un guarda para indicarnos la falta. Hay alguna anécdota al respecto. Primera enseñanza: la moral artística se opone a la moral social y por ello las verdaderas obras de arte suelen tener un perfil subversivo.

Segunda enseñanza: el valor alegórico de la desnudez en el arte antiguo permite asociar la belleza del cuerpo a otras virtudes imperecederas como la bondad, la pureza, la honestidad; es decir, lo que dice no es lo que quiere decir. El artista estaba pensando en el triunfalismo de una Florencia que se había sobrepuesto a la corrupción y al abuso, pero solo se le ocurrió representarlo a través de la excelencia anatómica de este musculoso joven desnudo.

Como padre responsable, persevero en mi rollo: “Estamos frente a una de las obras más representativas del Renacimiento; se le encargó a Miguel Ángel en 1501, cuando apenas tenía 26 años, para un proyecto de doce esculturas bíblicas que se colorarían sobre los contrafuertes de la catedral. Los contrafuertes son refuerzos verticales en el paramento de los muros para aumentar su estabilidad…” No puedo obviar las contradicciones de lo que me aprendí para esta visita: ¿no que en el Renacimiento los humanistas dejan de contemplar a Dios y dirigen su mirada curiosa hacia el hombre mismo? David, el icono del Renacimiento, es una figura bíblica que se convertirá ni más ni menos que en el rey David, venerado como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Es humanista o bíblico? Mi hijo prefiere, por supuesto, ir al grano: “¿Y por qué se le quedan viendo?”.

“¡Por que sí!”, pienso para mis adentros. “Por la proporción áurea que determina los componentes anatómicos de la pieza”, respondo urgido por mi papel de padre en apuros. “Entonces, ¿no se le quedan viendo porque está desnudo?” “Que no”, digo yo, “que se le quedan viendo porque es un ejemplo de perfección”. “A mí no me parece perfecto… los brazos se ven más grandes y está un poco cabezón…” En efecto… si uno mira con atención, la cabeza, el tronco y las extremidades superiores resultan un poco más grandes de lo que se esperaría. Los brazos parecen incluso algo simiescos. Todo esto tiene una explicación: la figura se esculpió originalmente para colocarla sobre uno de los contrafuertes de la catedral alrededor de la cúpula, a unos cuarenta metros del suelo, de modo que el ligero agrandamiento del tronco, cabeza y extremidades superiores tenía como propósito compensar la perspectiva que se tendría desde el suelo. Cuando este proyecto no se concretó y la estatua se trasladó a la Piazza della Signoria el 18 de mayo de 1504, los habitantes de Florencia debieron conformarse con este David ligeramente desproporcionado. No sorprende que unos de sus primeros apodos haya sido el de “El gigante”, en recuerdo de los hombres con zancos de las fiestas de San Juan.

“Pero, ¿por qué es tan importante?” Su pregunta es sincera. ¿Qué le digo? La composición de la escena es novedosísima para su tiempo: por lo general, se representaba al David triunfante en pleno combate o poco después de decapitar al enemigo. Vimos varios en otros museos: en el arte medieval de capiteles y manuscritos suele mostrarse a un David algo diminuto propinando un letal espadazo a un Goliat significativamente más grande. El propio Miguel Ángel no era ajeno a esta tradición y en una de las pechinas de la Capilla Sixtina puede verse a un David listo para decapitar a su oponente. Conforme se avanza hacia el Renacimiento y el Barroco, se prefiere un David triunfante, armado y con la cabeza de Goliat a sus pies o grotescamente cogida por los cabellos, como sucede con el David de Donatello o con el de Caravaggio.

“Y ¿la hizo así porque se le ocurrió?” No, no realmente. Si David aparece solo y desafiante, sumamente tenso y reflexivo segundos antes de luchar contra el filisteo, es porque en el proyecto original David ocuparía un contrafuerte y Goliat, todavía de mayores dimensiones, otro. La composición tan peculiar se debe, en realidad, a las condiciones del lugar donde se dispondrían las esculturas. Adiós a la noción de genio artístico.

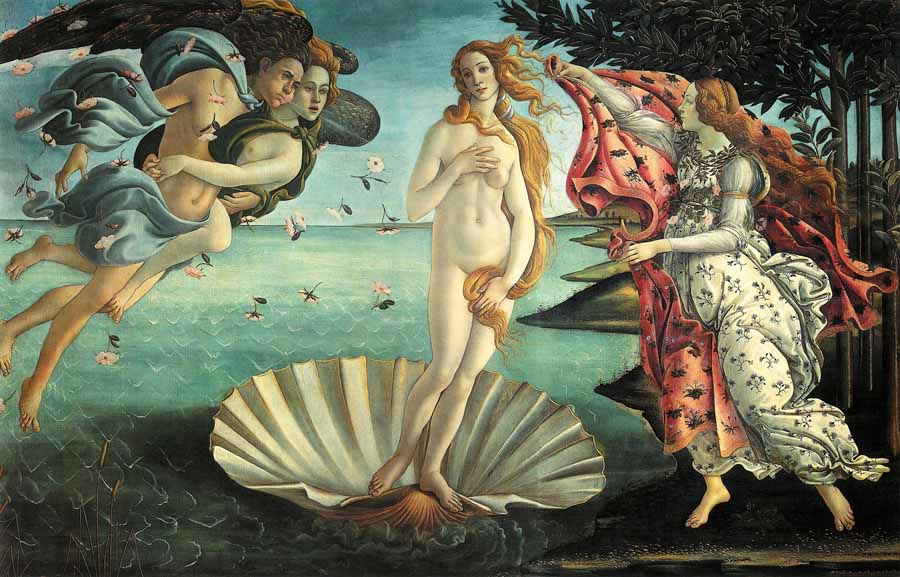

“Y, entonces, ¿por qué se le quedan viendo?”, me acorrala. “¡Pues porque es bella!”, respondo desesperado. “Ah, ya entiendo… es bella porque es imperfecta… como la torre inclinada de Pisa, que si no se hubiera enchuecado durante su construcción nadie visitaría; o como los pies tan feos de la señora que vimos ayer”. Claro, la Venus de Botticelli. “Sí, eso creo”. Si estas obras son hoy ejemplos incontrastables de belleza es en parte por esa imperfección que se volvería, paradójicamente, modélica.

Pero no puedo dejar de pensar en otra causa más poderosa: nuestra costumbre de asumir la excelencia de estas obras que toda la vida han sido señaladas por la sociedad como ejemplos de belleza sin pensarlo mucho. En el fondo, diría que hemos aprendido a apreciar la belleza a través de un síndrome de histeria colectiva. ¿O usted nunca ha tenido ese extraño sentimiento de incomodidad cuando en un museo le dicen que está delante de una obra de arte y en el fondo se siente más bien frente al traje nuevo del emperador?

Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa. Doctor por El Colegio de México y Licenciado por la Universidad Veracruzana.