Junto al autorretrato de una adolescente risueña y un emoji sonronjado y sonriente, se lee “Selfie en el campo de concentración de Auschwitz”. Muy pronto, el tuit de Breanna Mitchel conoció la polémica. En poco tiempo –semanas o menos– fue retuiteado, compartido en otras redes sociales, publicado en diarios y revistas digitales. ¿Qué no sabes lo que pasó en Auschwitz? ¿Acaso no te conmueve el asesinato sistemático de seis millones de judíos? Los apresurados lectores la juzgaron irrespetuosa, frívola o, peor, responsable de trivializar uno de los acontecimientos más horrosos y despreciables de la historia.

Mitchel no cedió. Pese a haber recibido tuits y comentarios por miles, decidió no borrar la publicación de su perfil. A cambio, explicó el sentido de sus acciones. Por primera vez visitaba Auschwitz. Después del largo viaje que supone trasladarse de Alabama a Polonia, por fin había llegado a uno de los ominosos lugares donde se puso en marcha la Solución Final. Y se tomó la selfie. Como memento, y no como souvenir efímero e insensible. Conocía bien la historia del Holocausto, sabía de la responsabilidad del régimen nacional socialista, estaba enterada de la complicidad silenciosa de los ciudadanos. “Mi padre me contaba lo que aquí había ocurrido”. Y sonrío ante la cámara, no como un guiño de aprobación al Holocausto, tampoco como signo de desinterés. Sonrió porque al fin visitaba el sitio del que tanto había oído hablar, porque finalmente podía participar en esa historia que conocía. Sonrió y se tomó la foto para hacer de la visita a Auschwitz parte de su experiencia de vida, de sus recuerdos.

Al menos, esa es su explicación de la selfie. De cualquier manera, su versión no importó; Mitchel siguió siendo el blanco, no ya de reproches, sino de amenazas de muerte cuando una parte de los usuarios de las redes sociales decidieron que el autorretrato con sonrisa y emoji era la prueba irrefutable de su complicidad con el genocidio.

Tampoco es grave, pensarán algunos. Después de todo, nadie le disparó, nadie la golpeó, nadie la siguió a casa. A final de cuentas, nada pasó. Es cierto que hasta ahora ese parece ser el desenlace, aunque en su momento, ni Mitchel ni nosotros podríamos haber asegurado que las cosas quedarían en “meras palabras”.

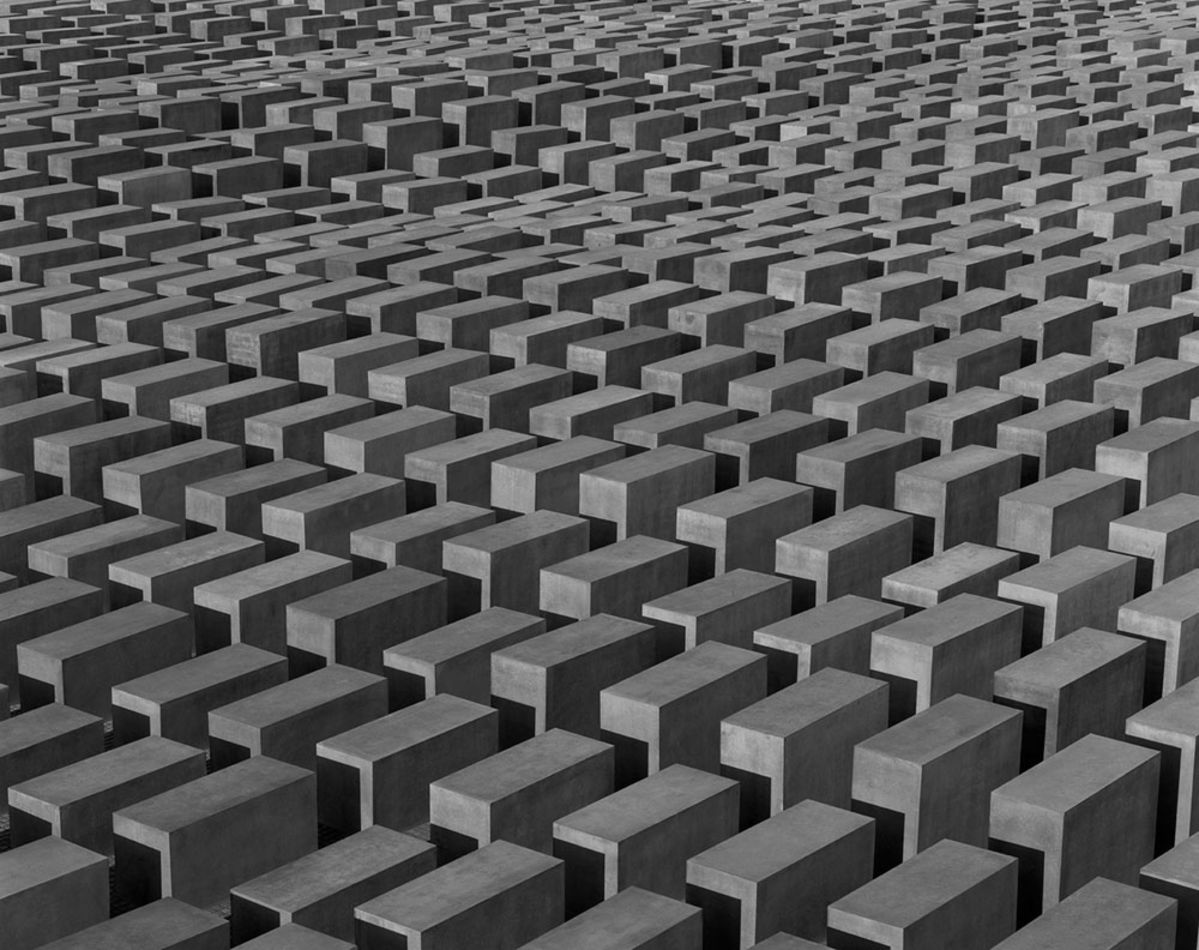

El día de ayer, Andrés Paniagua publicó el texto Yolocaust: en contra el olvido, en respuesta a la crítica que hace dos semanas hice de Yolocaust, el sitio web que Shahak Shapira creó para que más o menos coincidiera con el 27 de enero, el Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En un sencillo blog, Shapira subió las selfies que doce jóvenes se tomaron en el Monumento a los Judíos Asesinados en Europa, de la ciudad de Berlín, y que más tarde publicaron en Instagram, Facebook, Tinder y Grindr. En otras ocasiones se habían hecho ejercicios parecidos al de Shapira. La pecularidad de Yolocaust está en que cuando uno pasa el cursor sobre la foto, el memorial (escenario original de los autorretratos) es reemplazado por las fotografías documentales de los cadáveres apilados y amontonados de las personas que fueron asesinadas en los campos de concentración.

Durante las primeras 24 horas, yolocaust.de recibió más de 1.2 millones de visitas. Otra vez, las imágenes se difundieron en redes sociales, diarios y revistas digitales. “Esas personas irrespetuosas obtuvieron su merecido”. “La gente es asquerosa. Tal vez estos idiotas entenderían si fueran enviados a una cámara de gas”. En medio de la viralización, Shapira le concedió a los doce señalados una salida: debían escribir un correo personal a la dirección undouche.me@yolocaust.de. Solo cuando cumplieran con este requisito, eliminaría las selfies del su sitio web.

En su momento, escribí acerca de lo que otros también advirtieron. Los doce de Yolocaust participaron involuntaramiente en el proyecto de Shapira. A pesar de lo sencillo que habría sido ponerse en contacto con ellos –después de todo, encontró sus fotos en las redes sociales–, Shapira jamás les preguntó si estaban de acuerdo en formar parte de ese experimento que “vale la pena porque reanima el debate sobre la conmemoración del Holocausto”.

Dice Paniagua, en el último párrafo de Yolocaust: en contra el olvido, que le inquieta el final de mi texto porque habla del discurso de odio al que estuvieron expuestos los doce de Shapira. “Para mí”, añade, “esos son términos muy serios”. Con ello, sugiere que me tomé a la ligera –que exageré, quizás– los efectos que vivieron estos y otros señalados por proyectos como Yolocaust. Yo, en cambio, prefiero no poner en duda el testimonio de Breanne Mitchell. Le creo cuando dice que ha tenido que “lidiar con amenazas de muerte” y mensajes que la exortan a matarse. No hacerlo sería, para mí, tomarme las cosas a la ligera.

Y es que los autorretratos no sólo fueron publicados sin el consentimiento de sus autores. Peor aún: Shapira solo puede eliminar las imágenes de su sitio, no de Internet. Apenas hace falta teclear Yolocaust para volver a encontrarse con las selfies originales y las intervenidas por Shapira. Me parece que hay un principio en el derecho que establece que toda sanción debe terminar en algún momento. Las sentencias se cumplen, las multas se pagan. Uno cumple su deuda con la sociedad. Salvo por los doce de Shapira: las fotografías seguirán circulando en Internet. Creo que no exagero cuando me refiero a este principio jurídico: muchos hemos identificado en Yolocaust un ejercicio más del public shaming; algo de punitivo tienen estos llamados a la conciencia.

Casi no reparamos en los efectos de las nuevas prácticas artísticas. En términos formales, Yolocaust es una apropiación: un artista toma un objeto, lo altera un poco o nada en absoluto, y lo presenta en un nuevo contexto. Esta práctica quiere suspender la interpretación y el significado habitual que hacemos de las cosas y las imágenes (esas que dominan cuando cómodas se mantienen en su escenario original) para exponer otras lecturas posibles. La apropiación era más digerible cuando Andy Warhol remedaba las latas de sopa Campbell’s y cuando Roy Lichtenstein adaptaba el vocabulario visual de los cómics románticos de los sesenta a los principios modernistas de la pintura. En esa primera época del Pop Art eran las empresas quienes pagaban las consecuencias de las imágenes producidas por sus departamentos de publicidad y difundidas por sus equipos de mercadotecnia.

De un tiempo acá, somos nosotros, los usuarios de las redes sociales, el principal insumo de los artistas de la apropiación. Richard Prince, por ejemplo, husmea en los perfiles de Instagram; va coleccionando los tropos visuales de nuestros autorretratos, es decir, examina la manera en que nos presentamos al mundo y advierte –como tantos han hecho– que nos repetimos tanto como la publicidad de las sopas enlatadas. Prince presiona el par de botones que se necesitan para hacer una captura de pantalla. Click a Save, a Send y la imagen termina en el correo de un asistente que la imprime. Semanas más tarde, nuestras selfies aparecen colgadas de las paredes de una prestigiosa Gagosian Gallery.

No solemos discutir las consecuencias que viven los participantes involuntarios de la apropiación porque son o queremos que sean un tema extra artístico, a pesar de que existe una amplísima bibliografía crítica de la apropiación que el arte occidental ha hecho de la expresiones culturales del resto de mundo. Tan pertinente como aquel, me parece el debate sobre los posibles efectos de la apropiación en las personas.

Hace un par de años, Hannah Jane Parkinson, colaboradora de The Guardian, publicó una investigación esclarecedora sobre el tema. Una vez que contactó a los participantes involuntarios de la serie New Portraits de Richard Prince descubrió –sin bombo y platillo– que algunos se sentían incómodos, de alguna manera invadidos, tras la apropiación. Unos cuantos se preguntaban por qué Prince ganaba cientos de miles de dólares por selfies que ellos habían tomado. Otros respondían que aquello se debía a la explotación y a las injusticias del mercado del arte. Otros más, como Selena Mooney (cofundadora y copropietaria del sitio https://www.suicidegirls.com) se manifestaron públicamente en contra Prince. “¿Por qué permitimos que un hombre blanco, rico y reconocido nos cosifique?” Para Mooney, en el autorretrato hay algo de autonomía y en la apropiación de Prince, mucho de male gaze.

La crítica de Mooney no pretende echar por tierra la reflexión acerca de la identidad y su representación visual en la era de las redes sociales; se trata, más bien, de formular unas cuantas preguntas, por lo demás prudentes, sobre la apropiación. Amalia Ulman, una artista visual argentina que también trabaja con temas de género en redes sociales, decidió hacer un proyecto parecido al de Richard Prince. Con una salvedad: en lugar de copiar las selfies de otros usuarios, Ulman usó su propio cuerpo para hacer un performance y publicar sus autorretratos en su cuenta de Instagram. Una vez que el acto terminó, muchos entendieron que Ulman no era, como parecían demostrar sus fotos, una mujercita frívola, vanidosa y tonta, sino una artista que nos confrontaba –al menos, a las mujeres que gozamos de cierto nivel de ingreso– con el performance de género que asumimos sin (querer) percatarnos de ello.

De cara a Yolocaust, lo que más aprecio de la obra de Ulman es que no seleccionó a un puñado de mujeres para ponernos a pensar en las fronteras porosas que hay entre la identidad y la publicidad. Tengo para mí que durante el año que dedicó a pensar Yolocaust, Shahak Shapira pudo haber revisado, no sólo el debate de la apropiación, sino otras maneras de ejecutar el tema de un proyecto (en este caso, la memoria y la indiferencia) que merece ser repensado, como bien señala Paniagua.

Más cercana a Yolocaust es aquella colección de selfies, tomadas en el mismo memorial del Holocausto en Berlín. La serie no muestra a jóvenes sonriendo ante la cámara, sino a miembros de la comunidad gay que suben sus autorretratos al sitio Gay Romeo. Podemos desaprobar el uso que unos y otros, los doce de Shapira y los cien del sitio gay de citas, hacen del memorial. Sin embargo, en el último caso también se debatieron las consecuencias de la apropiación hecha por Marc Adelman. Finalmente, la serie tuvo que retirarse del museo donde fue expuesto porque muchos no querían padecer las consecuencias de hacer pública su orientación sexual: no querían, pues, enfrentarse al discurso de odio que sobrevendría, ni a los insultos, la persecución, las palizas o al riesgo de ser discriminado o, peor, asesinado.

No pretendo hacer de Yolocaust un sinónimo de la serie New Portaits, de Richard Prince, ni de la obra de Adelman. Quiero, apenas, advertir que los efectos que tiene la apropiación cuando toma como insumo las selfies de los usuarios de las redes sociales.

Hay una cosa más que me gustaría decir respecto al proyecto de Shapira. Su selección incluye solamente selfies tomadas por millennials. De un tiempo para acá, el autorretrato digital se ha vuelto el blanco fácil de incontables críticos. Sé que Paniagua no ve en en ello la evidencia del declive de los valores de la civilización occidental. Sin embargo, entiendo que para muchos la selfie no es más que un ejercicio estéril de vanidad –o de “narcisismo”, cuando los críticos acuden al lenguaje psicoanálitico. No sobra decirlo: hay otras formas de pensar a la selfie. En el caso específico de Yolocaust, si el proyecto es –como quiere Paniagua– una llamada de atención contra la indiferencia y contra el olvido, ¿por qué entonces son sólo doce jóvenes los señalados? Me parece que esta selección reduce la reflexión de “la indiferencia de la sociedad alemana” a “la frivolidad e ignorancia” de los millennials, a quienes también se las ha encontrado culpables del triunfo electoral de Donald Trump por “rehusarse a salir de su burbuja social digital” cuando lo cierto es que hay varias explicaciones del reciente giro de la política estadunidense. Mejor aún: mucho antes de la selfie, treintañeros y ancianas se tomaban fotos en el memorial, tan sonrientes y aparentemente despreocupados como los odiosos millennials. Tengo para mí que la selección de Shahak Shapira no permite, de suyo, extender el tema de la memoria, la indiferencia y el olvido más allá de la condena a la nueva generación y su cultura de la selfie.

Ahora bien, acierta Paniagua cuando dice que el memorial le pertenece a la sociedad, y no a su arquitecto. Quise recuperar la corriente a la que se inscribe esta obra porque detecto en ella un valioso debate sobre la memoria. En vez de construir un museo didáctico, el memorial quiere que cada visitante lidie con el espacio como quiera y pueda. Lo recorre el historiador con su bagaje de hipótesis y cronologías. Anda entre los bloques y las columnas la adolescente de Alabama que se entusiasma porque por fin ha conseguido estar ahí. De cierta manera, el memorial es también un microcosmos de las diferentes maneras que tenemos de recordar. Tengo para mí que el ejercicio de Shapira no hizo caso de esta propuesta y, a cambio, cerró el debate en dos opciones: uno se comporta correctamente en el memorial –y entonces hace un uso apropiado de la memoria– o se comporta mal –y es expuesto, por ello, al reproche de Yolocaust y, muy probablemente, a la violencia verbal –o peor– en la que con demasiada frecuencia resbala nuestra indignación.

Al respecto, quiero retomar lo escrito por Irit Dekel, profesor de la universidad de Virginia, en el Huffington Post. De acuerdo con Dekel, las personas que recorren el memorial se conectan con él, sí, por medio de un performance: “las acciones que los visitiantes llevan a cabo no están necesariamente relacionadas con la memoria del Holocausto, sino con la memoria de los rituales relacionados con el Holocausto”. En otras palabras, no podemos estar seguros de que un visitante de expresión seria entienda, a cabalidad, el genocidio de seis millones de judíos. Mucho menos, podemos asegurarnos de que su experiencia emocional en el sitio se traduzca, después, en la resistencia activa contra cualquier régimen o persona que promueva el discurso de odio o que lastime a los miembros de una minoría o grupo vulnerable, como tampoco podemos decir con certeza que un adolescente que se autorretrata no comprende ni empatiza con los judíos asesinados por el Nacional Socialismo. Quizá, como sugiere Marc Adelman, algunas personas de pronto descubren la estética del sitio y se toman una foto. A veces me da por pensar que las jóvenes en pleno acto de acrobacia, se percatan de las contradicciones y semejanzas que hay entre sus cuerpos y las columnas verticales del memorial.

Así, cuando digo que Shapira operó como dictador, me refiero a la persona que se abroga facultades extraordinarias de orden en situaciones de urgencia y que unilateralmente decide, entre otras cosas, las sanciones. Esto no quiere decir que Shahak Shapira sea como Adolf Hitler o como Donald Trump; tampoco pretendo insinuar que puso en marcha un genocidio. Lo que me interesa, en cambio, es debatir acerca de los efectos de la apropiación, del public shaming, de otras prácticas artísticas que también transgreden y confrontan (como el performance y las selfies de Amalia Ulman) y, claro, repensar nuestras formas de recordar, nuestros rituales de memoria y sus posibles pero quizá frágiles conexiones con la acción cívica que hoy vuelve a convocarnos –tanto en Alemania como en México– a la resistencia.

(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.