Diego Rivera poseía los datos del enigma, pero su desenlace todavía no se ha resuelto. La escena del famoso mural que ilustra la distribución revolucionaria de armas “en el arsenal” presenta en posición central a Frida Kahlo, en la extrema izquierda a Siqueiros y en la parte derecha a un curioso trío compuesto por el comunista cubano Julio Antonio Mella, su pareja la fotógrafa Tina Modotti y el también italiano Vittorio Vidali, conocido en México bajo el nombre de Carlos Contreras, que luego sucedería a Mella como amante de Tina. En primer plano, Modotti mira atenta a su apuesto amor cubano, mientras que al feo de la historia, Vidali, apenas se le ve la cara con un gorro negro, a espaldas de ella. Se ha dicho que la composición tuvo un carácter profético, ya que Mella no tardó en ser asesinado –cuando paseaba con Tina Modotti– y la ejecución o inducción de la muerte se cargó en la cuenta de Vidali, protagonista según sus acusadores de una larga secuencia de crímenes que solo fue interrumpida cuando, a partir de 1947, pasó a integrarse en la política italiana como líder del PCI en Trieste, su tierra natal. Allí murió en 1983, después de haber sido diputado y senador de la República.

Todavía hoy se mantiene la leyenda negra de Vidali. Incluida su etapa española, cuando su figura adquiere rasgos heroicos en las coplas del Quinto Regimiento: “Con Líster y Campesino /, con Galán y con Modesto /, con el comandante Carlos /, no hay miliciano con miedo…” Los versos levantan alguna sospecha acerca de los métodos que estos jefes militares comunistas –el último, el “comandante Carlos”, es Vittorio Vidali– utilizaban para quitar el miedo a los soldados. Pero las acusaciones contra Vidali apuntaron sobre todo a su participación en el secuestro y asesinato de Andreu Nin. Sea o no exacta esta imagen de verdugo al servicio de Stalin, lo cierto es que todavía en la actualidad, si mencionas a Vidali ante antiguos comunistas italianos, el juicio es inequívoco: “¡Era un duro!”

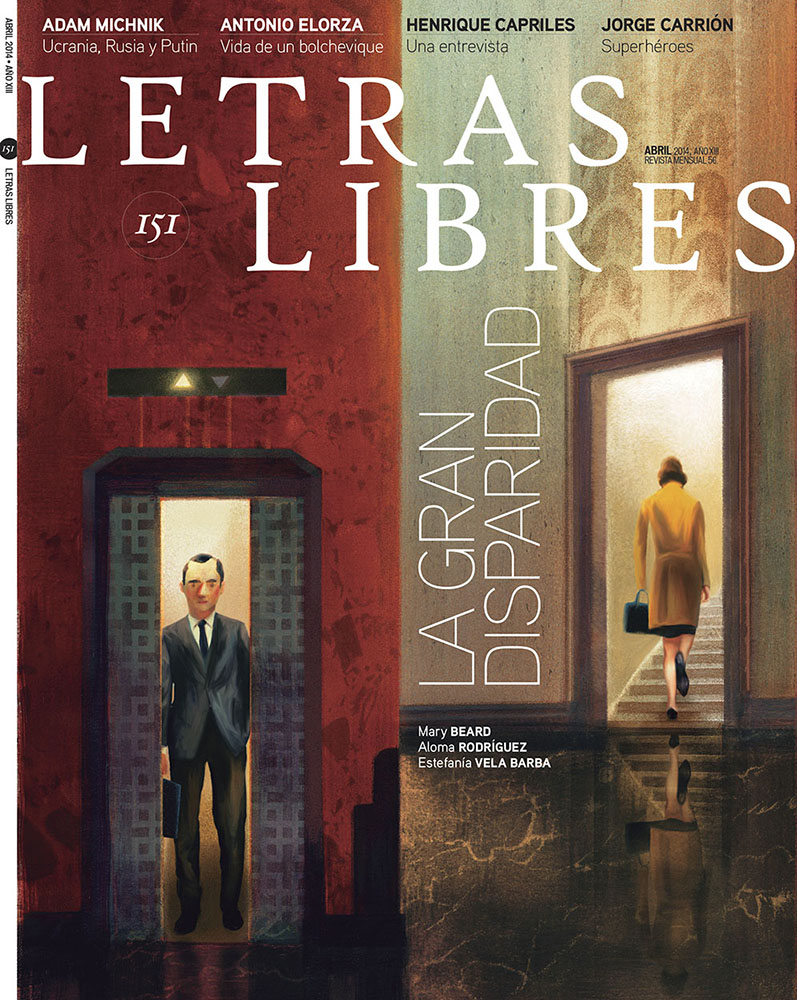

En la tela de araña

El chiste de Popov, que escuché por primera vez en Moscú, se ha contado miles de veces. Se encuentran tres condenados en un campo del gulag y uno le pregunta a otro por las razones de su encierro. Este responde: “Yo era enemigo de Popov, ¿y tú?” “Pues yo era amigo de Popov”, replica el interpelado. Entonces ambos se dirigen al tercero: “¿Y tú?” “Yo soy Popov”, contesta, dejando claras las cosas. Porque, en efecto, a diferencia de otros totalitarismos como el nacionalsocialismo o el fascismo italiano, el comunismo soviético, en su fase estaliniana, no se conforma con una represión sistemática de sus adversarios, sino que de acuerdo con el principio de la agudización posrevolucionaria de la lucha de clases lleva a cabo una actuación de vigilancia obsesiva, persecución y aniquilamiento, incluso contra aquellos que forman parte de las organizaciones comunistas. En la Rusia de Stalin, semejante tendencia culmina en la época del Gran Terror y no desaparece luego. Mao Zedong alcanzará una nueva cima durante la Revolución Cultural de los años sesenta, y sus discípulos camboyanos, los jemeres rojos, lograrán superar a todos estos antecedentes por su brutalidad y sadismo en el matadero de Tuol-Sleng o s-21.

En función de esta lógica, puede entenderse que un bolchevique tan perseverante como Vidali/Contreras pudiera convertirse en víctima, para su fortuna temporal, de la tela de araña represiva que conduce al Gran Terror. Y que su relato nos permitiera descubrir hasta qué punto el terrorismo de Estado y el miedo llegaron a ser interiorizados en la sociedad soviética de los años treinta. Tal y como relata Orlando Figes en Los susurrantes, la idea paranoica de Stalin, consistente en verse rodeado de enemigos, se proyectó sobre una vida social donde tanto el ciudadano medio como el dirigente se encontraban a merced de un enjambre de delatores –en Moscú, uno por cada seis familias– que ni siquiera se libraban de verse sometidos ellos mismos al riesgo de la detención inesperada. Además, cualquier imprudencia o conducta impropia desencadenaba el mecanismo de represión personalizada, entonces y hasta la caída del muro. Pensemos en La broma de Milan Kundera o en las consecuencias del chiste sobre Honecker y el sol de La vida de los otros.

Es lo que le sucedió en 1934 a Vittorio Vidali, funcionario destacado del Socorro Rojo Internacional, en el marco de la Internacional Comunista, cuando un día se le ocurrió protestar contra el maltrato que recibían, en la oficina de al lado, los revolucionarios exiliados que buscaban asilo en Moscú. Se expulsó a dos jóvenes procedentes de México, donde “Contreras” les había conocido, del local por negarse a aceptar la orden de la GPU de trasladarse al enclave judío –casi sin judíos– de Birobidyan, a cinco mil kilómetros de Moscú. Días atrás la víctima de los burócratas había sido Fabio Grobart, entonces y luego dirigente del comunismo cubano. El relato de la subsiguiente peripecia kafkiana es obra del propio Vidali, y se encuentra entre sus papeles autobiográficos conservados en el Instituto Gramsci de Roma. En la autobiografía publicada póstumamente en 1983, con el título de Carlos Contreras, figura un relato abreviado del episodio, con supresiones comprensibles, dada la pertenencia de Vidali al movimiento comunista hasta sus últimos días.

La primera sorpresa que depara la narración consiste en el papel central que desempeña en su origen la xenofobia rusa, enmascarada por la exaltación del papel revolucionario que a nivel mundial realiza “la patria del socialismo”. Vulnerar esta exigencia constituye un delito imperdonable, le recuerda la GPU, con el respaldo de la dirección del partido, por medio de su jefa Elena Stassova, antigua colaboradora de Lenin, a quien en definitiva deberá la salvación. “Lo que has hecho –le explica ‘la vieja’– arroja una sombra de sospecha sobre el aparato.” Cuando la asamblea de funcionarios se reúna para lamentar el asesinato de Kirov, será la segunda de Stassova quien pronuncie la condena anticipada ante una asamblea de burócratas atemorizados, muchos de ellos con pasado de herejes y origen extraño a la URSS: “Caras largas, ojos fijos en la expresión de duda, incertidumbre o terror –nos cuenta Vidali–, todos nerviosos, inquietos; especialmente los exmencheviques, extrotskistas, exzinovievistas, exopositores de toda clase. Cada uno pensaba en sí mismo, en el mañana, en el trabajo, en la familia.” La oradora confirmará el temor generalizado, acusándoles, con la mirada puesta en el italomexicano, de traidores, infiltrados “negadores de nuestro internacionalismo leninista, que afirma y custodia nuestro gran Stalin”.

En aplicación de la ley Popov, la vehemente fiscal murió dos años más tarde en Siberia, mientras cumplía condena de trabajos forzados. También desaparecieron muchos de los acusados de traición a Stalin y a la URSS durante la asamblea. No ha de extrañar que Vidali soñara que Stalin, un Stalin gigantesco, se le aparecía en persona para pronunciar su condena. Y entre sueño y realidad, la llamada telefónica de la GPU, pronto NKVD, “la misma checa de la Guerra Civil”, para recordarle que “has insultado a la patria del socialismo, a su pueblo heroico, a sus tradiciones internacionalistas”. Cuando en la Internacional se constituyó un comité encargado de juzgar el caso –no debían tener otra cosa de qué ocuparse–, su presidente, Jorge Dimitrov, le advirtió de que todo acabaría mal: “los rusos están enfadados porque hemos constituido la comisión investigadora, aun cuando ellos mismos la pidieron; no admiten que se dude de su internacionalismo; son terriblemente sensibles a todo esto”.

La consecuencia inmediata es la más suave de las padecidas por tantos “acusados de herejía” en la historia del socialismo real, la que narra Kundera en la biografía ficticia de Ludvik en La broma, o la que recayera, al margen de la literatura, sobre Irene Falcón, la secretaria de Dolores Ibarruri en los cincuenta, por la terrible culpa de haber sido amante diez años antes de Bedrich Geminder, entonces funcionario como ella de la Internacional, y que sería ejecutado en Praga. En tales situaciones, por convicción o por instinto de supervivencia, quienes antes fueran tus compañeros de partido te ignoran o, en ocasiones, te gratifican con lo que podría llamarse una mirada estaliniana: su rostro se dirige hacia ti, pero la mirada deliberadamente no te encuentra, como indicándote que para ellos no existes y que no debieras existir. Los malos usos perduraron y tal actitud se mantenía tras las expulsiones en la España democrática. Aún recuerdo la risa contenida de una presentadora de televisión cuando, en un programa de debate, en el que al lado de un expulsado participaba el más abierto de los seguidores de Carrillo, de aristocrático apellido, pero fiel a los usos de la ortodoxia, se cumplió el pronóstico. En su autobiografía, Irene Falcón da cuenta del cerco sin fisuras que sufrió en Moscú. Se atrevió a asistir al entierro de un amigo y ni siquiera Pasionaria se le acercó. Lo hizo su hija, Amaya, que fue a besarla y salió corriendo.

El patrón se ajusta perfectamente a lo experimentado por Contreras, como todos le llaman. Una vez catalogado como sospechoso, lo relevan de su puesto en la organización del partido durante una reunión celebrada en su ausencia, otra práctica destinada a durar en medios comunistas. Queda cortado de virtualmente todas sus relaciones: “Me daba cuenta de que el círculo se cerraba sobre mí y mi soledad resultaba desesperante”, confiesa. Y a la deshumanización simbólica sigue lógicamente la exigencia de destrucción. Un amigo y camarada de la GPU se arriesga a decirle que tiene el encargo de seguirle y reunir datos sobre su vida cotidiana para fundamentar la condena sin apelación.

Una protesta banal muestra así hasta qué punto la represión constituye el núcleo del Estado soviético. El asunto es transferido a la dirección de la Internacional Comunista, lo cual indirectamente favorecerá la escapatoria final, aun cuando en términos formales su intervención hace presagiar lo peor. Y ahí tenemos a la plana mayor de la Komintern, con Dimitrov al frente, flanqueado por Manuilski, Togliatti, Gottwald y Stepanov, empleando su tiempo en interrogar a un funcionario del SRI que se había enfadado con los del despacho contiguo. Más significativa aún es la visita posterior de Vidali a Togliatti para recabar ayuda, en el mítico Hotel Lux donde habitaban los grandes del partido mundial de la revolución. Además, la sordidez del asunto se ve reforzada por el estado de suciedad en que se encuentra la residencia de los privilegiados. “Chinches, pulgas, ratones –describe Vidali– lo invadían todo; ratas de distintas dimensiones correteaban recorriendo los pasillos, metiéndose en todas partes, mordiendo incluso a veces a los inquilinos que dormían, sobre todo a los niños. De vez en cuando el portero se dedicaba a cazarlas con un artilugio, con escaso éxito; ni siquiera la GPU hubiese podido con ellas.” Como compensación, los inquilinos disfrutaban de restorán, peluquero y permiso especial para comprar en una tienda reservada. A pesar de lo cual, en la descripción de Carlos Contreras, el lugar resulta poco atractivo: “infestado de ratas y de micrófonos ocultos de la policía secreta”.

Togliatti recibe a Vidali en su habitación personal y le invita a que le cuente todo. Escucha impasible en silencio hasta el final del relato, como si fuera “un gato de mármol, inmóvil, glacial”. Y, cuando Vidali acaba, le despide: “Te agradezco la información. Referiré todo lo que me has dicho al secretariado de la Internacional Comunista. Entiendes: es mi deber.” Ni una palabra más. (En su autobiografía publicada dulcificará el comentario –“he escuchado tu versión; la tendré en cuenta”–, añadiendo que probablemente Togliatti salvó su vida y la de otros al negarse a enviarles a Moscú desde España durante la guerra).

El desánimo consiguiente se vio compensado por la llegada a Moscú de su compañera Tina Modotti, procedente de París, donde había actuado por encargo del Socorro Rojo. De hecho la prolongación del trámite en la comisión de la ic permitió a Vidali salvar la piel, dado que la intención de la GPU era escarmentarle cuanto antes. La voluntad punitiva se encontraba por encima de cualquier normativa o criterio de justicia. Lo percibió Vidali cuando su amigo, el investigador, le advirtió de que “aquellos”, los de la GPU, ahora NKVD, le habían encargado encontrar lo que fuera contra él, “furibundos” porque la Stassova le había llevado a Leningrado al morir Kirov y luego tomó la palabra en la asamblea fúnebre sobre el líder asesinado. Pedían la intervención del Comité Central del Partido para que la comisión fuese disuelta y poder así proceder sin obstáculos. Y le aconsejaba un máximo silencio ya que “aquí hasta las paredes tienen orejas”.

Tras el asesinato de Kirov, quedó abierto el camino para una represión sin límites en el propio interior de la burocracia soviética. Vidali describe el funcionamiento de esa “pesadilla que todos vivíamos” desde su hotel: “Llegaban a cualquier hora de la noche. A la pregunta de quién era, una respuesta invariable: ‘La NKVD. ¡Abrid!’ Poco después se escuchaban pasos resonantes, que se alejaban con la víctima, dejando a la familia en la desesperación. Había detenciones todas las noches y de día en las oficinas del Estado y de la Internacional; los camaradas desaparecían sin que nadie se atreviera a pedir noticias sobre ellos. Ante una eventual pregunta, la respuesta era que se encontraban en el extranjero o en alguna región lejana.” Al intensificarse las purgas, la NKVD se dejó de rodeos y pasó a forzar las puertas antes de llevarse a los inquilinos. Alguno prefirió tirarse por la ventana. El Lux llegó a vaciarse parcialmente.

Antes del asunto Kirov era aún posible recibir alguna protección, según revela el episodio en que la Stassova, delante de Vidali, telefoneó al jefe máximo de la represión policial, Genrij Jagoda, pronto él mismo eliminado, para saber en qué situación se encontraba la causa de su subordinado. Ahora solo cabía huir cuanto antes. Y de este modo, a mediados de diciembre de 1934, la misma Stassova encontró la ocasión, cuando la Internacional Comunista le solicitó “el envío a España de uno de nuestros mejores funcionarios para organizar el Socorro Rojo y distribuir los fondos recogidos de la solidaridad soviética para los presos políticos de la insurrección de octubre”. Carlos Contreras eludió así un peligro inminente y cuando estalló la guerra se convirtió en uno de los héroes (y en su caso en cuanto a la imagen también villano) de la contribución comunista a la defensa de la República.

El excepcional happy end alcanzó también a su compañera Tina, gracias de nuevo a la Stassova, quien logró de paso poner fin al “interrogatorio largo, extenuante e insulso” a que se vio sometida por causa de su compañero. Siempre venía bien tener un protector, aun cuando este no pudiera plantear la defensa abiertamente. En el episodio mencionado de Irene Falcón, Pasionaria aprovechó la primera oportunidad para enviarla a China, de donde la recuperó cuando la sombra de Stalin se hubo desvanecido.

Después del VII Congreso de la ic, Georg Ivanovic Kontreras regresó por un momento a Moscú para informar de su labor y fue devuelto inmediatamente a España, ahora con Tina. Nuestro hombre trató de evitar en lo sucesivo la parada en territorio soviético. Al acabar la guerra de España, recibió una invitación para descansar seis meses en Crimea, que rehusó. Siempre tuvo la sensación, incluso en España, de encontrarse bajo la vigilancia permanente de la NKVD.

Sueño y pesadilla de Stalin

Tras la guerra de España, Contreras recaló de nuevo en México –le quedará el apodo de “El jaguar de México”–, y fue entonces cuando se intensificó la campaña de opinión en su contra. La más concreta se refiere a la muerte del anarquista Carlo Tresca en Nueva York. Fue acusado incluso de provocar la muerte de Tina, fallecida en la ciudad de México en 1942 mientras viajaba en taxi, de un ataque cardiaco, y sobre todo de intervenir en la preparación de la ejecución de Trotski. Por el testimonio publicado en 1978 de Valentín Campa, dos años antes candidato del pc mexicano a la presidencia de la República, queda confirmado que Contreras se alineó con dirigentes comunistas como Hernán Latorre, finalmente expulsados por no seguir la línea de “unidad a toda costa”, impuesta por el delegado de la ic, Victorio Codovilla, a su llegada a México en 1940, y sobre todo por haberse negado a colaborar en el asesinato de Trotski. El hombre fuerte de la Internacional en España entre 1932 y 1937, Victorio Codovilla, había llegado a México, acompañado del comunista venezolano Ricardo Martínez, para organizar la supresión del enemigo de Stalin. Contaban con la cooperación de dirigentes comunistas españoles en el exilio (Vicente Uribe, Alberto Martínez).

Los antecedentes se remontaban a 1938, con la llegada de un enviado de la ic, con el mismo objeto de recabar la colaboración del pcm a fin de cumplir la decisión “de eliminar a Trotski”. Recibió análoga expresión de discrepancia, compartida por Contreras y luego ratificada en Nueva York, en una conversación sostenida por los tres con el líder comunista norteamericano Earl Browder.

Contreras fue separado de la vida del partido y su actividad política solo se reanudó en 1947, con el regreso a Italia, ya como Vittorio Vidali. Incluso entonces siguió viviendo en el apartamiento, una consecuencia de los acontecimientos de 1934, por decisión de “mis amigos de Moscú que no me perdonaban por haberles acusado de no respetar los principios del internacionalismo y de la solidaridad humana”. La NKVD no olvidaba. Ya en México, se enteró de que la ic había abierto una nueva investigación sobre él, apuntando a su participación en la guerra de España. Por si acaso, la consigna sería “no fiarse demasiado de la pareja” (Contreras y Tina). En 1955 realizó una breve visita obligada a Leningrado y el auto donde viajaba recibió la embestida de un camión salido de un lateral de la calle. Era un método que se utilizó en repetidas ocasiones: la más sonada tal vez, contra Alexander Dubček. Un año más tarde, un viejo compañero de España le recordó que la orden había sido implicarle en el asesinato de Trotski: “Cuando uno se encuentra en la mira de la NKVD, aunque los jefes cambian, se sigue en la mira.” “Tuve que ir dos o tres veces a la URSS –añade Vidali– y siempre tuve la impresión de estar sometido a una vigilancia inquisitorial. Así que decidí no volver.”

El panorama que Contreras/Vidali traza de ese mundo comunista estaliniano resulta desolador. Frente a quienes lo acusaban, defendía su inocencia y afirmaba haber seguido siempre fiel al distanciamiento del pci respecto de los soviéticos, recordaba la fidelidad a las críticas del pci, tras comprender el rechazo de la invasión de Checoslovaquia en 1968. Lo cual no le sirvió para quitarse el sambenito de “estalinista de hierro”. Ciertamente, su visión crítica, apoyada sobre la propia experiencia, no cerraba los ojos ante la tiranía y la atmósfera de terror impuestas por Stalin, descritas con la misma crudeza que el relato sobre las actuaciones de la NKVD tras el asesinato de Kirov. Pero en la línea del XX Congreso, tampoco ahorraba los elogios al líder que a su juicio supo sacar a “la vieja Rusia del atraso”, lograr la victoria en la Segunda Guerra Mundial y superar al fin las enormes destrucciones provocadas por conflicto.

La valoración política es, en cambio, rotundamente negativa frente a la “orgía de violencia estaliniana”: “Se conocen también los orígenes del estalinismo, la identificación Estado-partido y del partido con el jefe, la teoría del Estado-guía y del partido-guía, el socialismo sin democracia o basado sobre el ‘centralismo de hecho’ y la ‘democracia de palabra’, el poder absoluto del vértice burocrático y policial, que despolitiza y aterroriza, convirtiendo a los seres humanos en robots.” La denuncia del autoritarismo y de la deshumanización propias del régimen soviético se asienta sobre la consideración del estalinismo como un sistema de poder donde todos sus componentes responden al dictado de Stalin, tanto a la hora de obedecerle ciegamente como de aplicar y sufrir su terror: “Se consideraba jefe supremo, indiscutible, infalible, dotado de insuperable carisma. Con su ejemplo creó en la URSS y fuera de ella una pirámide de pequeños Stalin obedientes, disciplinados, ligados a la Casa Madre del Kremlin, fieles a los ritos y a la liturgia, dispuestos a dejarse aplastar en pedazos por su puño de hierro y a ser ajusticiados por sus pelotones de ejecución.” Son líneas escritas en la vejez, hacia 1980, cuya validez se mantiene para sus sucesores, todavía sometidos a la regla de “obedecer y callar”. El estalinismo, advierte Vidali, “no ha desaparecido y se resiste a morir”. Los herederos de la checa-GPU-NKVD-KGB seguían siendo la columna vertebral del sistema, y su dominación había de mantenerse cuando se consolidara la dictadura de uno de ellos, Vladimir Putin. Vázquez Montalbán ya lo había vaticinado, desde su punto de vista con optimismo.

Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo el mismo censor riguroso de Stalin pudo ser protagonista de algunos de los actos brutales de que fue acusado. Una lectura atenta del último párrafo de su crítica permite apuntar una explicación, ya que no es el único comunista perseguido que carga toda la denuncia sobre Stalin, suponiendo en cambio implícitamente que el problema de conciencia no se plantea para los adversarios del comunismo, merecedores de ser aplastados tal y como hiciera Lenin. Recordemos la pintada “Lenin, perdónalos porque no saben lo que hacen” en el filme La confesión de Semprún y Costa Gavras. El propio Dimitrov, secretario general de la Komintern, se encontraba hastiado del terror estaliniano, según contó Ernst Fischer en su autobiografía; sin embargo, lo puso en práctica de forma implacable contra los demócratas a la hora de implantar la “democracia popular” en Bulgaria.

Al cerrar su cuadro sobre la lógica que presidiera el museo del terror estaliniano, Vidali llega a reconocer la responsabilidad de aquellos que como él lo aceptaron todo, incluidos los grandes procesos, “defendiendo y justificando este estado de cosas”: la apelación al centralismo democrático. En Comandante Carlos, considera este punto capital, por encima de los cambios asumidos en el comunismo europeo: “La base, el fundamento de la vida del partido, sigue siendo el centralismo democrático, dos términos difícilmente conciliables.” El espíritu de Lenin y de Stalin se mantiene entonces vivo.

Claro que tampoco faltan testimonios de que quienes fueran instrumentos armados del estalinismo se sintieron luego sus víctimas. Fue el caso del propio Ramón Mercader, que quedó rápidamente desilusionado de la URSS cuando residió allí una vez liberado de la penitenciaria mexicana, de acuerdo con la anécdota contada por su amigo el periodista español Eusebio Cimorra. En un encuentro ocasional de ambos en Moscú, Cimorra, hombre extravertido, se lamentó: “Ramón, ¡cómo nos han engañado!” “¡A unos más que a otros! ¡A unos más que a otros!”, apostilló el verdugo de Trotski.

En su Diario del XX Congreso, publicado en 1974, Vidali admitía los “errores” de Stalin, en el marco de una valoración positiva de quien había sabido guiar el progreso de la URSS. El balance era bien diferente en los apuntes manuscritos. Aquí la solución habría consistido en asesinar a Stalin, “una acción sacrosanta que hubiera ahorrado tantas desgracias y tantas amarguras a los pueblos de la Unión Soviética, a su partido y a todos nosotros”. La observación remite implícitamente a los métodos expeditivos de los que fuera acusado en su particular leyenda negra. En cualquier forma, al dibujar con precisión los rasgos del método represivo aplicado a quienes formaban parte de la burocracia soviética, su narración tiene la virtud de ofrecer una radiografía del estalinismo desde lo que José Martí habría calificado como las entrañas del monstruo. ~

Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).