Por momentos, el poder del discurso populista parece imbatible. Da la impresión de que los líderes populistas tienen permiso de la gente para hacer y decir lo que sea mientras tengan a una mayoría absolutamente convencida del relato de la élite traidora y corrupta que ha traicionado a un pueblo bueno y virtuoso. No importa si todos los indicadores de gestión gubernamental caen en picada. Mientras se le haga sentir al “pueblo” que se combate con furia y desprecio a “ellos”, los culpables de todos nuestros problemas, parece que ese “pueblo” estará dispuesto a premiar al populismo con apoyo en las encuestas y votos en las urnas.

Cuando están en la cima de su popularidad, los políticos populistas se muestran seguros de su enorme arrastre carismático. “Podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no perdería votos” decía soberbio Donald Trump. “Es tan importante lo logrado hasta ahora que podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia”, afirma con vanidad Andrés Manuel López Obrador. Las afirmaciones hiperbólicas sobre su invencibilidad y talento son parte fundamental del arsenal retórico de los liderazgos populistas, pues saben que su futuro político depende de su capacidad de convencer a los gobernados que no existe nadie que pueda hacer al país “grandioso otra vez”, o encabezar una “cuarta transformación histórica”.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) es una de las exponentes más claras del enorme poder del populismo para crear realidades alternativas con el fin de amasar poder en el nombre del “pueblo”. Después de dejar la presidencia en 2015, todo indicaba que su destino sería la cárcel. Las causas judiciales en contra de ella y de su equipo por corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero y encubrimiento del terrorismo se iban acumulando. Varios exintegrantes de su gabinete, incluyendo su vicepresidente, fueron juzgados, sentenciados y encarcelados. El kirchnerismo se volvió una fuente inagotable de ejemplos grotescos de corrupción y abuso de poder.

Pero la desastrosa gestión macroeconómica y la debilidad política del presidente Mauricio Macri (2015-2019) resucitaron al relato populista. Millones de argentinos descontentos prefirieron cerrar los ojos ante la corrupción y permitieron el regreso de la viuda de Kirchner al poder. Debido a los obstáculos políticos y jurídicos que ella enfrentaba, el kirchnerismo prefirió lanzar como candidato a Alberto Fernández, carente de personalidad y carisma, pero leal a CFK. Montado en una ola de descontento contra Macri, el kirchnerismo ganó las elecciones. Cristina se “conformó” con ser vicepresidenta y así –para alegría de sus seguidores y desmayo de sus críticos– comenzó a controlar al presidente desde las sombras.

Lamentablemente para Argentina, el populismo regresó al poder con sus peores prácticas. Lejos de la moderación, sensatez y seriedad prometidas, Alberto Fernández copió las prácticas discursivas de su vicepresidenta, las mismas que analizo en mi libro sobre el discurso del presidente mexicano: adaptar los hechos a una narrativa demagógica; sustituir la comunicación del Estado con propaganda política para construir una realidad paralela; negar, minimizar y eludir las crisis; deslegitimar a la información, el conocimiento y la crítica; y manipular el lenguaje para confundir a la sociedad y acumular más poder.

A diferencia de lo que se vive en México, el mal manejo de la pandemia representó un punto de quiebre en la relación entre el populismo argentino y sus seguidores. Como México, Argentina vio cerrar miles de empresas, pérdidas masivas de empleo, y un aumento de la pobreza. Como en México, la mala gestión de la pandemia en Argentina llevó a cifras injustificables de personas fallecidas. Como en México, mientras el gobierno obligaba a la gente a quedarse en casa y a los negocios a permanecer cerrados, el presidente era el primero en romper las reglas. Como en México, la vacunación ha estado dirigida con criterios políticos, no de salud pública.

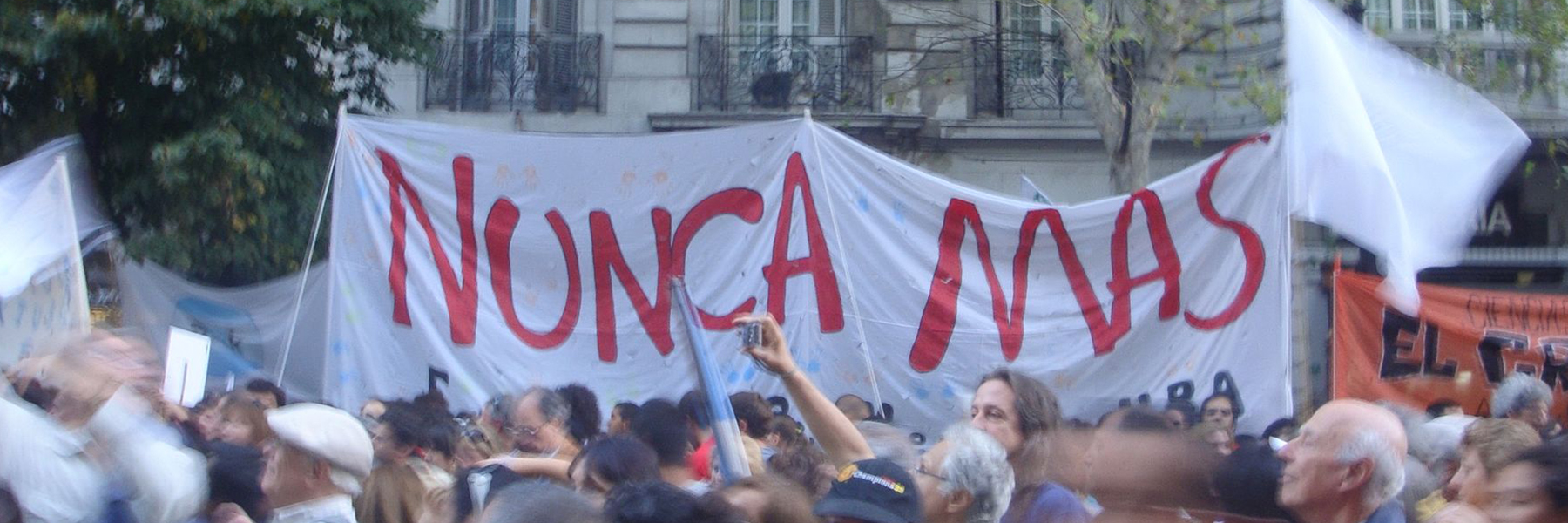

Pero allá la sociedad sí reaccionó y salió en masa el pasado domingo 12 de septiembre a castigar electoralmente al gobierno en unas votaciones legislativas primarias que han sido descritas como una “catástrofe”. El kirchnerismo perdió 18 de 24 distritos electorales. En Buenos Aires, la oposición se llevó 48% de los votos contra 24% del oficialismo y en la Provincia de Buenos Aires, duro bastión clientelar del populismo, la coalición opositora le sacó cinco puntos de ventaja a los candidatos del gobierno, venciéndolos con 38% de los votos contra 33%. No es difícil entender por qué ocurrió esto al ver el discurso de cierre de campaña de CFK, una desordenada improvisación completamente fuera de sintonía con el momento que vive el país. Se trató de un discurso carente de propuestas y lleno de ataques a los medios de comunicación, burlas a la oposición, afirmaciones engañosas y datos inexistentes. Parecía que la vicepresidenta le hablaba a una sociedad despreocupada y próspera en la que la pandemia nunca hubiera ocurrido.

¿Se terminó la magia del relato populista? Es difícil decirlo. No es la primera vez que se especula sobre la derrota final del kirchnerismo para luego verlo resurgir más agresivo, desafiante y soberbio. Además, también como en México, la oposición argentina no ha hecho un balance autocrítico de su paso por el poder, ni ha creado todavía una propuesta atractiva de futuro que vaya mucho más allá de la denuncia de los muchos y graves errores, excesos y abusos del populismo. Aun si la oposición obtuviera en noviembre una mayoría histórica en el Congreso, son tan agudas y crónicas las crisis que vive Argentina que se ve difícil que esa mayoría pueda impulsar, con el gobierno en contra, los cambios radicales que necesita la estructura productiva y social para sacar adelante a la economía.

La amarga grieta que divide a la sociedad argentina en partidarios y críticos del populismo agota las energías en batallas políticas y culturales estériles, frenando el avance hacia la recuperación y la reconstrucción. Haríamos muy bien los mexicanos en tomar nota de lo que pasa en un país donde las elecciones se vuelven ejercicios de desahogo emocional para la rotación de gestores de un Estado cada vez más incapaz de dar respuestas eficaces a los problemas de la sociedad.

.jpg)