Si la política es un arte de lo posible, no es menos cierto que es terreno fértil para fantasías cuya buena intención choca contra la realidad. Los choques pueden ser inofensivos. La joven universitaria que deplora a sus padres antiveganos, antifeministas y nacionalistas, seguramente se disgustará con ellos pero no los mandará a la cárcel; el joven derechista que deplora el libertinaje moral de sus padres y abuelos de izquierda tampoco llevará el asunto demasiado lejos. El problema empieza si estos jóvenes llegan a gobernar convertidos en líderes mesiánicos, con el poder de decisión sobre millones de vidas ajenas.

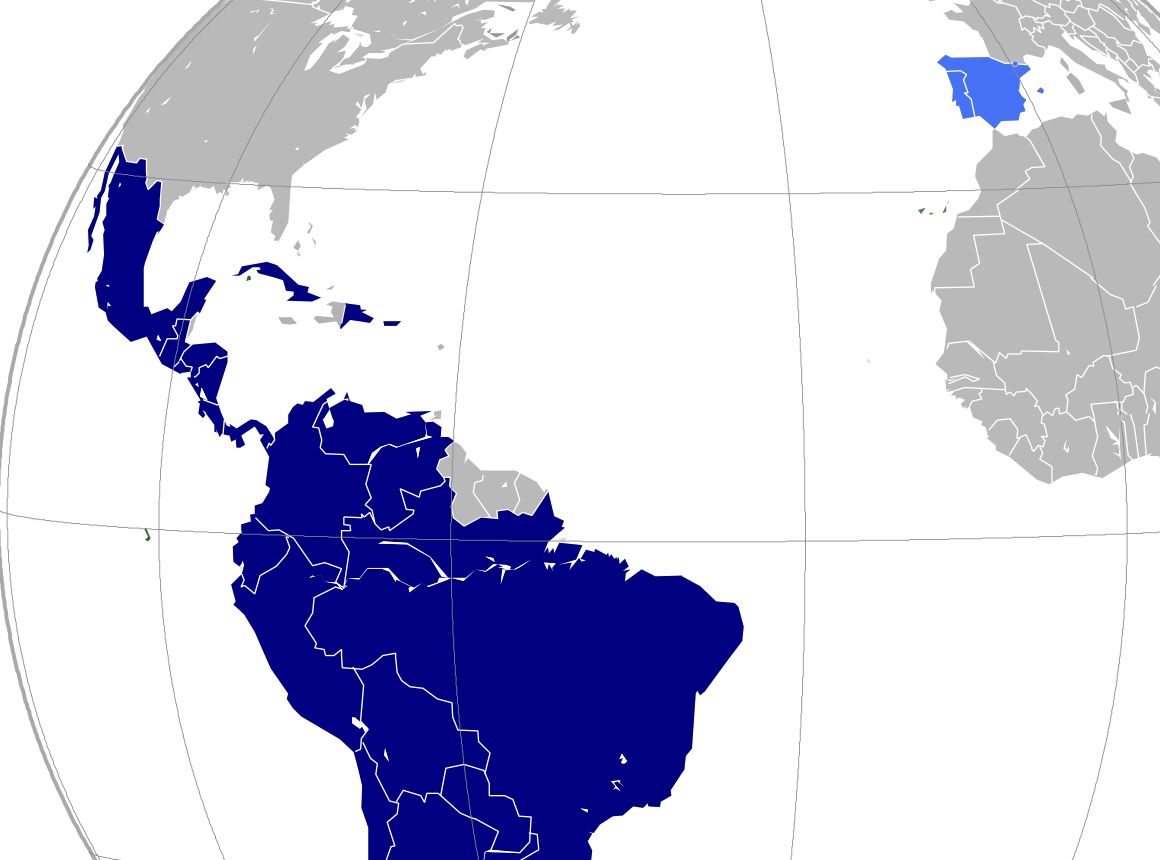

De las fantasías políticas de la América que habla mayoritariamente español, dos llaman mi atención no por novedosas, sino por su distanciamiento con la vida de todos los días. Una es el pensamiento decolonial, cuya hegemonía en las universidades de la región y de Norteamérica poco se relaciona con la naturaleza urbana de un continente con setenta por ciento de la población viviendo en ciudades, sólidamente asentado en la lengua común de comunicación y organizado en torno a los Estados nacionales.

Me refiero con pensamiento decolonial a autores como Walter Mignolo, Enrique Dussel y Rita Segato, convencidos de que la región debe considerar el pasado precolonial en términos de una matriz alternativa a la que hay que dotar de continuidad histórica después del paréntesis de la conquista y la colonización. El capitalismo debe ser superado al margen de los Estados nacionales, a través de una racionalidad política y económica asentada en la democracia directa y la producción comunitaria.

La otra fantasía reivindica un espacio cultural y político asentado en una tradición cultural y lingüística común, llamado la “Iberosfera”, enfrentado a las dictaduras de corte comunista, al estilo de Cuba y Venezuela, y a sus valedores en otros países. La “Carta de Madrid”, auspiciada por la Fundación Disenso, relacionada con el partido español Vox, se atiene a una definición clásica y formal de la democracia liberal como régimen de derecho fundado en la igualdad ante la ley y los derechos humanos.

La simplificación hecha en estas líneas obliga a subrayar que en ambos casos el pasado se contempla como firme punto de partida, no destino preconcebido. Desde luego, el pasado se desdibuja y se reinventa para que el presente no le reviente todas las costuras. El pensamiento decolonial fomenta una fantasía de continuidad histórica que idealiza el pasado precolonial, con una muy política (pero nada académica) división por razones éticas y morales entre colonizadores y colonizados. En ella, estos son presentados como muy superiores a quienes ganaron una de las tantas guerras de colonización que han marcado la vida humana en el planeta. El quid de la cuestión no reside en los problemas muy reales de las colectividades indígenas y de los ciudadanos y ciudadanas que se identifican como tales hoy, sino en el rescate de un supuesto pasado comunitario y ecológico opuesto a la voracidad colonial del occidente renacentista e ilustrado.

Si la “Carta de Madrid” causa sospecha en demócratas liberales, no es porque sea parte de una conspiración fascista oculta tras un tibio liberalismo, sino porque se trata de un intento de rescate de una supuesta homogeneidad cultural y de objetivos que no existe.

La igualación de todas las sociedades indígenas precoloniales olvida su complejidad histórica, sus diferencias tremendas y las prácticas culturales muy discutibles –tan discutibles como nos parece hoy la Inquisición española a la luz de estos tiempos– que las definieron e, incluso, definen. Cuando en congresos académicos escucho a activistas LGBTQ defender el pasado precolonial en razón de su mayor aquiescencia hacia prácticas sexuales e identidades de género incompatibles con la doxa cristiana, no puedo menos que sonreír pensando en la declarada homofobia de Evo Morales. También, al recordar las permanentes declaraciones de líderes indígenas respecto a los derechos LGBTQ como producto de la degeneración de las costumbres, consecuencia del colonialismo. En medio de la cuarta revolución industrial, el pensamiento decolonial no ofrece más que un credo.

“La carta de Madrid” es un truco más o menos audaz de la derecha nacionalista española, presta a buscar apoyos en nuestro continente, en especial entre la gente alérgica al aborto, el matrimonio igualitario, la migración y la diversidad cultural, convencida de que la tradición es un valor por sí mismo. No deja de llamar la atención esta avanzada, cuando España ha hecho lo indecible por volverse europea dentro de las lógicas francesa, alemana y británica, pero se explica por la desconfianza de los nacionalismos de derecha respecto a la Unión Europea y el “globalismo progre”.

La patria, la familia y la propiedad son los ejes que aseguran los intereses sagrados de la nación por sobre las intemperancias de las democracias, cuyas libertades han generado el caos y la persecución de la “gente decente” por parte de los “progres” y su más mortífero producto, el comunismo. En actitud mistificadora similar a la de intelectuales decoloniales, el pasado, visto como fragua de una comunidad de intereses internacional, basada en valores comunes positivos, constituye la plataforma para protegerse de los enemigos portadores de la decadencia y la amenaza. Si la “Carta de Madrid” causa sospecha en demócratas liberales, como quien esto escribe, no es porque sea parte de una conspiración fascista oculta tras un tibio liberalismo, sino porque se trata de un intento de rescate de la hispanidad, de una supuesta homogeneidad cultural y de objetivos que no existe. España e Hispanoamérica se parecen tanto como Norteamérica y Gran Bretaña.

Las diferencias entre países son muy reales y, no hay que llamarse a engaño, tras la declaración de principios de la igualdad ante la ley se esconde el rechazo a las políticas sociales hacia sectores como las mujeres, la población LGBTQ y la migración indeseada, identificadas erróneamente como acciones “progre”. La incomprensión de la necesidad de políticas sociales sensatas hacia sectores específicos y la defensa de valores culturales nacionales homogéneos no son la solución para la región. La existencia de familias distintas al núcleo padre-madre-hijos es una realidad incontestable; no se trata de un tema LGBTQ sino, por ejemplo, de grupos de mujeres emparentadas entre sí que crían a los niños. La diversidad cultural y religiosa hispanoamericana no calza con la “iberosfera” ni con su poco creíble liberalismo de recetario. Si el decolonialismo idealiza al sujeto popular en términos premodernos, su contrario idealiza la España de cristianos blancos de familia nuclear, pequeños o grandes propietarios (o aspirantes a serlo), molestos con el desmadre mediático de la izquierda inspirada en el debate público estadounidense y amiga de convertir en guerra cultural todo lo que toca.

En descargo de los decoloniales y sus homólogos derechistas, hay que decir que la solución para la región no está clara en lo absoluto. Si la democracia liberal vive en crisis y surgen estos fenómenos políticos e intelectuales, los demócratas liberales no podemos lavarnos las manos. Una época tan audaz científica y tecnológicamente carece de la expresión política que otrora fue el estado de bienestar europeo, la democracia civil venezolana entre 1960 y 1980, la transición española, chilena y sudamericana y el ascenso de Japón y Corea en Asia. Es decir, carece de movimientos políticos que cambien los destinos sin destruir a las naciones o convertirlas en feudos del poder absoluto del dictador de turno. En medio del desconcierto, lo único que está claro es que con arrestos antimodernos o conservadores no vamos a ningún lado.