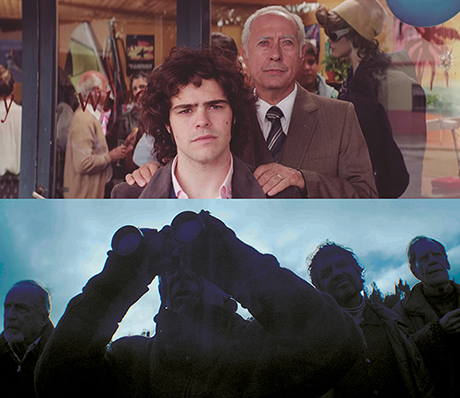

En el emocionante documental que se acaba de estrenar sobre su vida, Unstuck in Time, Kurt Vonnegut se pasa gran parte del tiempo tronchado de la risa, pero cuando lleva ya un rato de metraje empieza a dar la sensación de que bastaría con decir tronchado, que se pasa gran parte del tiempo tronchado a secas, con un tipo de tristeza que se le ha ocurrido combatir tapándola con carcajadas estentóreas. No queda duda de la existencia de esa melancolía porque el director del documental, que es Robert W. Weide, mantiene de vez en cuando el plano el tiempo suficiente para que veamos cómo esa risa tan alegre acaba con un timbre un poco amargo. Diría incluso que el director llega a ralentizar algunos planos y a aplicarles un efecto de zoom, a usar trucos de ficción televisiva para que se vea bien claro el fondo dolorido del corazón de Vonnegut.

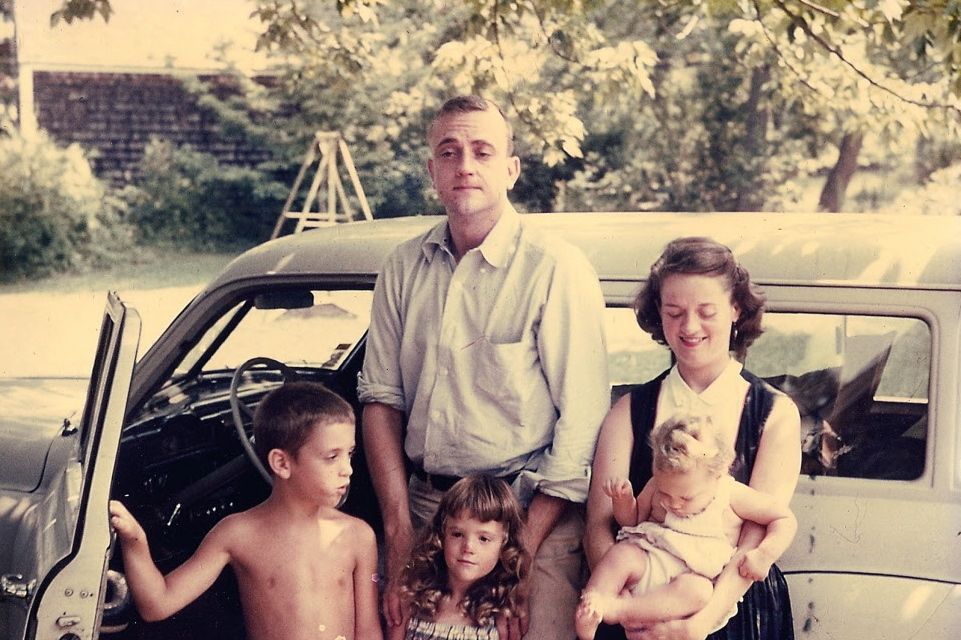

Pero cómo va a extrañar la tristeza de Vonnegut. Lo que sorprende siempre es su vigor, la vitalidad que hay en sus libros y su amor y su curiosidad por los demás, que se traslucen también en las cartas y en los consejos a los jóvenes sacados de alguna conferencia en una universidad y que publican de vez en cuando las revistas de temas misceláneos que llenan internet. No sorprende que estuviese triste después de haber sufrido el bombardeo de Dresde y de haber sido uno de los pocos soldados estadounidenses que pudo contarlo (aunque ─o precisamente─ como explica en el documental, la composición de Matadero Cinco le llevó años), y eso pocos meses después del suicidio de su madre. Una escena novelesca mostraría el momento crucial en que el personaje decide que va a responder a las desgracias con un poderoso deseo de vivir. Si existió ese momento en la vida de Vonnegut, él no lo cuenta. Detenerse en ese momento solemne y épico sería emborronar el dolor. Cuando le preguntan por el bombardeo, o cuando durante una visita a su instituto se detiene delante de la placa abigarrada donde se recuerda a todos los antiguos alumnos muertos en la segunda guerra mundial y él la repasa señalando con el dedo los nombres de aquellos a quienes conoció, y recordando sus motes ─y fueron muchísimos y todos eran niños todavía─, en esos momentos responde Vonnegut con una risa nerviosa, como dando a entender que esa es la única respuesta posible a lo horroroso. O quizá esa risa es la advertencia de que no le pregunten más. También se distingue el vitalismo cuando recomienda que nos busquemos una familia numerosa, un consejo que repite a menudo. Él mismo se ocupó de sacar adelante a siete hijos, los tres que tuvo con Jane Marie Cox y los cuatro que quedaron huérfanos cuando murieron, con pocos días de diferencia, su hermana más querida y su cuñado. Los cuatro sobrinos adoptados aparecen en el documental sentados en un sofá uno al lado del otro como cuatro personajes de dibujo animado, y recuerdan cómo en esos años asilvestrados Kurt emergía de la cabaña donde trataba de concentrarse para escribir para ordenarles a gritos que dejasen de hacer ruido de una vez. También hay entrevistas a sus hijas, que recuerdan con cariño al hombre entre distante y delicado que ha sido para tantos lectores un modelo y un bálsamo y al que a ellas no siempre les fue fácil acercarse. Pero entre risas, también, imitan cómo escribía su padre, sentado en una silla de niño, casi en cuclillas, sobre una mesa que apenas levantaba un palmo del suelo, y al contemplar lo que para ellas era domesticidad bufa y para los espectadores mitomanía literaria se entiende un poco mejor la exhortación a rodearse de gente, a contar con una familia grande ─“aunque sean unos imbéciles”, apostilla él en alguna ocasión─ porque se intuye que, en el atropellado devenir de los días, la transmisión y los momentos compartidos y fugaces tienen mucha importancia, aunque nos resulte incomprensible.

Que no entendemos nada de lo que hacemos en el mundo y la deducción consiguiente de que tenemos que procurar ser amables los unos con los otros. Una cosmogonía y una ética muy sencillas que emanan en sus libros. Son tan divertidos que borran la sensación de aislamiento que debió de alentarlos, pero al verlo a él en el documental, y ni siquiera hace falta que esté hablando de su vida, cuando está conduciendo o fumándose un pitillo en una postura imposible o subiendo a saltos unas escaleras con el impulso de un adolescente, de pronto su soledad se hace evidente, y quizá por eso tenía que arrancársela riendo y escribiendo hasta cercarla, porque si no qué sentido tiene elegir el oficio de escritor con sus cutres ingresos cuando se tiene que sacar adelante a siete niños, por mucho que uno viva en la edad dorada de las revistas estadounidenses. Eso también se cuenta en la película, cómo solamente cuando la televisión empezó a robarles aficionados a las revistas literarias Vonnegut se pasó a escribir novelas, que hasta el momento le daban mucho menos dinero que las historias cortas. Y también se cuenta el valor de Jane Marie, y la injusticia, tan tristemente frecuente por otro lado, que padeció al ser abandonada por otra mujer más joven cuando Vonnegut alcanzó la fama, porque cuando Kurt se encerraba a escribir era ella la que hacía las camas y cocinaba para todos, y escribía a las revistas para ofrecer los cuentos de su marido y le daba ánimos cuando los de él flaqueaban. Y que aquello fue injusto Vonnegut tuvo que saberlo y también por eso aparece a veces como tronchado.

Cuando salí de ver la película, la noche estaba tormentosa como en el comienzo de un cuento truculento. Volví pensando en la premisa psicológica recién inventada por mí de que si uno ve un documental y no se siente identificado con el tema, sea un famoso escritor de Indianápolis o un huevo de Fabergé, es que uno está loco. Buscarle un nombre al síndrome. Yo me sentía muy cercana a Vonnegut, cruzando solitaria la ciudad envuelta en mi gabardina. Al llegar a los alrededores de mi casa vi que se había ido la luz de toda la manzana, y por el oscuro pasaje que llevaba a mi portal, por entre los contornos siniestros de las casas iluminadas tan solo por el reflejo rojizo del cielo, temí que se me apareciese el fantasma de Rafael Cansinos-Assens, que vivió a dos calles de la mía y de quien, por esa razón, me acuerdo a menudo cuando paseo por aquí. Así de mal iluminadas debían de estar las calles en su época. Entonces me acordé de haber leído que una vez Cansinos, que era como el padre de todos los escritores zarrapastrosos de la bohemia de antes de la guerra civil, le dijo indignado a un joven escritor, quizá en una noche parecida, algo así como “Usted nunca podrá escribir bien, porque usted no tiene corazón”, y me pareció que el fantasma de Cansinos se superponía al fantasma de Vonnegut, los dos con su bigote y uno con un gran gabán y el otro con su gran gabardina, con dentro el corazón, y me acordé de la edición que la revista Poesía sacó en 1982 de novelita de Cansinos Muerte y Transfiguración de Última, con unas coloridas ilustraciones de Ceesepe en la portada que recordaban un poco a las portadas de aquellos años de Anagrama y a los dibujos de Vonnegut que tanto aparecen en la película, y pensando en todo aquello que me parecían enormes similitudes entre los dos escritores tan lejanos entré en un bar donde dos camareras asustadas, solo iluminadas por las luces de emergencia, me informaron de que no me podrían cobrar porque como se había ido la luz la caja registradora no funcionaba, pero asombrosamente un pago con tarjeta sí que podrían aceptarlo, pero yo no llevaba tarjeta así que me fui a otro bar y entonces volvió la luz en toda la manzana, y mientras me tomaba una cerveza entró una familia extranjera emergida de la lluvia a tomar “unas tapas”, y uno de los niños me miraba de reojo con expresión curiosa, así que me puse las gafas que llevaba a modo de diadema sobre el pelo mojado, y cuando el niño extranjero me vio mirarle con las gafas todas empañadas y retiró discretamente la vista me di cuenta de que había aparecido el verdadero fantasma del barrio, que era yo.