La infidelidad puede adoptar diferentes formas, puede ser propia o ajena, secreta o descubierta, sospechosa o sorpresiva, casual o planificada, disimulada o descuidada, ocasional o reincidente, breve o continuada en el tiempo… También hay circunstancias especiales como la infidelidad por venganza. La traición puede ser algo que moralmente detestemos, pero una vez ejecutada puede funcionar como excusa. Se aminora entonces la culpa y se justifica dicho comportamiento: ¿Qué me vas a reprochar? ¡Tú lo hiciste primero!

El asunto de la infidelidad tiene raíces muy antiguas. Lo podemos apreciar en la mitología, la literatura y la historia del arte. Aunque popularmente se cree que primero fue pecado y después delito, lo cierto es que el derecho romano ya contemplaba la infidelidad, en concreto el adulterium, como un delito grave. La norma no protegía el compromiso sino la propiedad del marido, pues juzgaba en exclusividad a las mujeres y exoneraba de la misma conducta a los varones, cuyas apetencias se justificaban en absurdas explicaciones biológicas. Así pues, la infidelidad ha acompañado al género humano incluso mucho antes de que el matrimonio adquiriera un valor prescriptivo y se convirtiera en la institución que salvaguardaba el lugar de los encuentros eróticos y de los hijos legítimos.

Con el desarrollo del cristianismo en la Edad Media, la debilidad de la carne se convirtió en un peligro social y moral. Las ideas del apóstol Pablo o de los filósofos San Agustín y Santo Tomás de Aquino perfilaron una larga lista de pecados y vicios. Las tesis teológicas se esforzaron por atribuir a la mujer la debilidad, la lujuria, la superstición y en definitiva, la animalidad. En esa línea, el cristianismo teorizó sobre la figura dicotómica de la mujer: virgen virtuosa versus perversa/pecadora.

Atendiendo a la misoginia de la época, no resulta sorprendente que el adulterio fuese un delito femenino. Lo que en el hombre era natural, en la mujer era obsceno e impuro. ¡Todo un agravio al Creador! Textos como el Fuero Juzgo (1241) o el Fuero Real (1255) recogen los prolegómenos de esta ofensa. Si casarse era el camino para la vida virtuosa, el adulterio constituía su final. Dado que la imagen social del marido dependía de la conducta de la mujer casada, el castigo ante el adulterio conllevaba en muchas ocasiones el repudio familiar y el asesinato de la esposa. En el contexto medieval, este tipo de crímenes eran casi una renovación espiritual. La desobediencia femenina no era más que otra muestra de que la mujer era culpable del pecado original, el cual había supuesto la aparición de todos los males de la humanidad.

A partir del siglo XVIII, el matrimonio adquiere otro estatus, más permeable a la erotización, pero todavía sujeto a los intereses económicos y sociales. Los enfoques tradicionales sobre el matrimonio, el amor y la familia comienzan a entrar en crisis. Si antes se pensaba que el matrimonio era una estrategia para crear lazos políticos, fortalecer relaciones laborales, tener descendencia o ampliar la riqueza, en el siglo XVIII se comienza a vislumbrar un nuevo destino: el amor verdadero también puede ser con el cónyuge. Mientras tanto, la infidelidad seguía socialmente sancionada, pero constituía una vía para evadirse del aburrimiento y corresponder a las fantasías del Romanticismo. De hecho, en este periodo de transición, el amor se vivía frecuentemente como lo que ocurría fuera del matrimonio, al margen de los valores y los códigos de conducta que marcaba la familia y la sociedad. Era habitual, en especial entre la aristocracia, gozar de amantes mientras se mantenía cierto decoro público.

Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando la unión conyugal deja de ser “por conveniencia” y se da paso al matrimonio “por amor”. Esto no quiere decir que el adulterio desapareciera. Sin ir más lejos, muchas de las novelas más importantes de finales del siglo XIX como Madame Bovary (Gustave Flaubert, 1857), Anna Karenina (León Tolstoi, 1877), El primo Basilio (José Mª Eça de Queiroz, 1878), La adúltera (Theodor Fontane, 1882), La Regenta (Leopoldo Alas Clarín, 1884) o Effi Briest (Theodor Fontane, 1895) muestran que la infidelidad continuaba siendo un hecho social más que una vivencia individual.

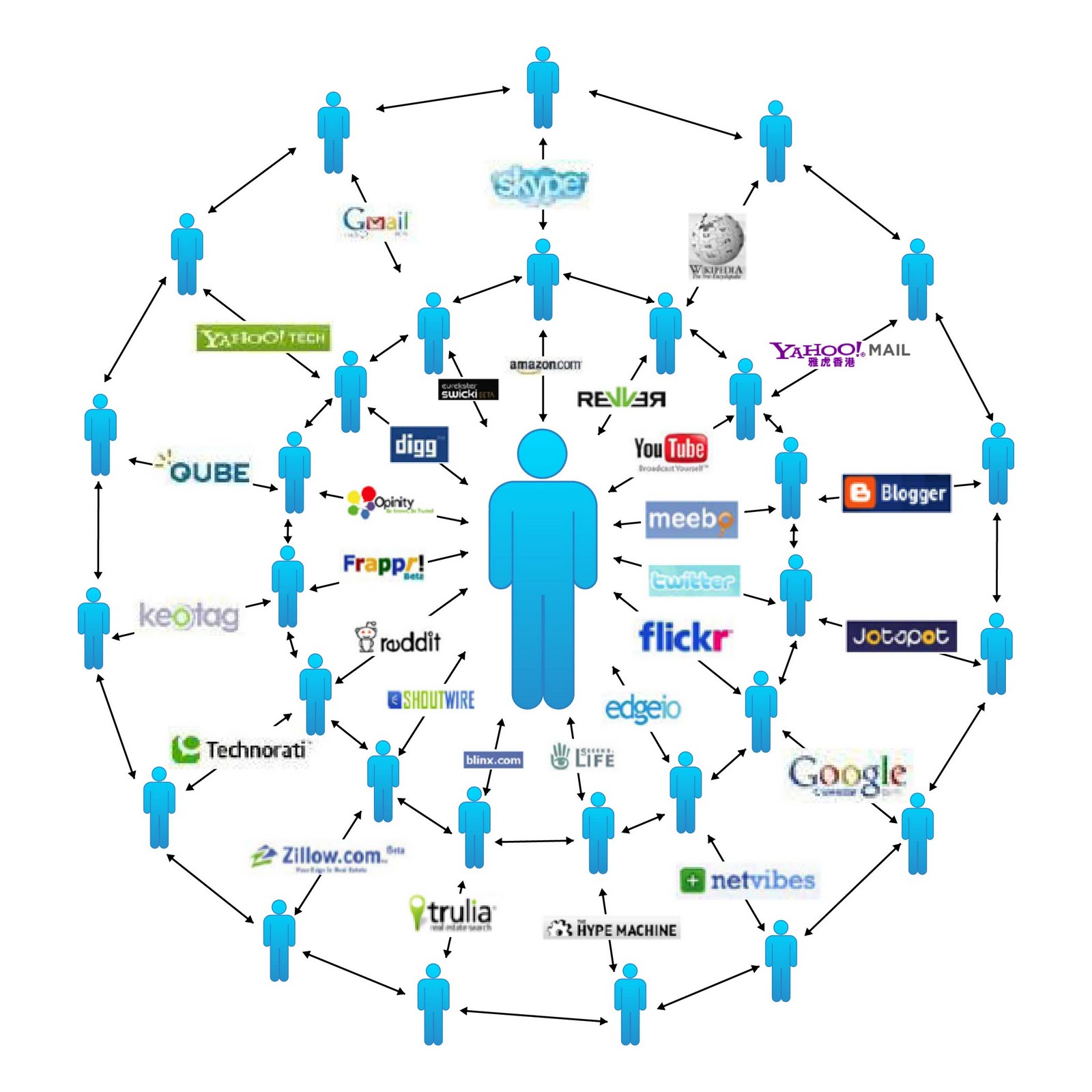

Hoy la infidelidad se ha convertido en el último tabú de la pareja. Como advierte la psicoterapeuta Esther Perel en su libro El dilema de la pareja (2018), si antes la infidelidad amenazaba la seguridad económica, ahora pone en jaque nuestra seguridad emocional. Otra clave con respecto al conflicto actual sobre la infidelidad, el amor y las relaciones la encontramos en las actitudes sociales. La infidelidad es cada vez más fácil gracias a la tecnología y, sin embargo, nos hemos vuelto más intolerantes ante la traición romántica y más abiertos al divorcio. Obsérvese que en la década de los setenta, el tratamiento hacia la infidelidad era bien distinto: tener una aventura era, en el peor de los casos, un mal menor, pero un divorcio, pese a su legalidad, suponía una verdadera tragedia familiar.

Con el paso del tiempo, la exclusividad erótica también ha dejado de ser una obligación en las relaciones románticas. Vivimos en una sociedad donde los amoríos no monógamos, el poliamor y los swingers se presentan como alternativas a los vínculos tradicionales. Sin embargo, hay muchos que siguen decantándose por la monogamia porque constituye, por un lado, una forma de control sexual (“renuncio a las tentaciones y confío en que tú también lo harás”) y, por otro, una promesa romántica (“me entrego a ti, solo a ti desde mi voluntad y espero que tú desees lo mismo”). Es un estándar compartido por multitud de parejas, incluso por aquellas que no creen en el matrimonio, ya sea en su versión civil o religiosa.

Actualmente tenemos un enfoque mucho más flexible y diverso sobre lo que es una pareja. Curiosamente, esa diversidad también se manifiesta en la multitud de consideraciones sobre lo qué es una infidelidad. Aunque es complicado conocer los datos reales y la magnitud del fenómeno, las estadísticas muestran que la infidelidad continúa siendo una moneda corriente y alberga motivos bien distintos: aburrimiento, miedo a la intimidad, poca confianza, insatisfacción sexual, pérdida de interés en el sexo con la pareja, estrés o deseo de sentirse deseado, entre otros. Ante ello, cabe preguntarse, ¿es la traición el destino de las relaciones románticas?

Aun cuando se considere que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona que no sea nuestra pareja es bastante común, conviene no caer en el determinismo. Al fin y al cabo, una de nuestras particularidades como especie es que somos capaces de tomar decisiones y de dominar nuestros deseos. Actuamos de acuerdo a códigos sociales, criterios morales, rituales, estilos educacionales, inhibiciones personales y castigos sociales. Es decir, aunque la tentación esté ahí, existen muchas razones para evitar caer en ella.

Sea por los motivos que sea, la infidelidad supone la pérdida de inocencia con respecto al amor y, consecuentemente, una herida en la relación. Difícilmente se puede catalogar la infidelidad como un acto inofensivo. La traición responde a una motivación e intención, no se trata de un desliz o un lapsus. Se trata de la forma más rápida y eficaz de erosionar los sentimientos que compartimos con una pareja. Asimismo, constituye la ruptura de la norma oficial, que no es otra que la creencia de que el amor, la felicidad y el cuidado dependen de una monogamia de por vida o de una monogamia en cada relación.

Todos anhelemos un final feliz con nuestra pareja, pero quizá se trate de un deseo poco realista si consultamos la evidencia científica sobre cómo nuestro cerebro vive el enamoramiento. La fascinación y euforia por nuestra pareja no es para siempre. Disney, las películas románticas, el horóscopo y los consejos de las revistas femeninas nunca confiesan que el cóctel químico del amor tiene fecha de caducidad. El deseo es aplacado por la familiaridad, la presencia cautivadora de los primeros meses se transforma en amistad y ese entusiasmo inicial se diluye en conversaciones superfluas sobre la convivencia y la vida cotidiana.

Aunque el enamoramiento y el deseo cambian con el paso del tiempo, esto no significa que la pareja esté condenada al fracaso. Afortunadamente, el apego romántico y su consecuente dosis de oxitocina posibilitan la experiencia del amor profundo. Sin embargo, sin desmerecer lo anterior, cabe hacer la siguiente aclaración: no hay que confiar el éxito de una relación a la química. El problema no está en que el vínculo adquiera un ritmo más calmado, confiable y seguro sino en que se vuelva aburrido, apático y monótono. El éxtasis y la obsesión inicial por la persona amada van a desaparecer, pero los amantes tienen que definir la intimidad, la ternura y el compromiso.

Nuestras aspiraciones y expectativas sobre la pareja deberían contemplar la experiencia romántica en su crudeza. Quizá por ello, ahora más que nunca, necesitamos comprender el significado de la infidelidad sin teologías morales. Muchas personas se preocupan sinceramente por el bienestar de sus parejas incluso cuando están siendo infieles. Es un conflicto profundo y evitar ser indulgentes no hará que se resuelva. Como sexóloga, me gusta definir la infidelidad como el reino de la transgresión y lo erótico. Romper las reglas resulta ser algo emocionante, ¡incluso en relaciones felices y en las relaciones no monógamas!

Pero, asimismo, comparto con Esther Perel que la infidelidad es una oportunidad para reinventarnos. Ciertamente, el engaño no tiene por qué ser el fin de una relación, pero quizá sí del tipo de relación que se tenía hasta el momento. Tanto es así que muchas personas que son víctimas de la traición se plantean aprender a perdonar y redefinir los límites de la relación. Perdonar una infidelidad es algo que puede vivirse con vergüenza, pero romper una relación por un acto de deshonestidad cuando realmente no es algo que se desee supone una falta de coherencia emocional y provoca mucho sufrimiento.

El hecho de que elegir quedarte sea una nueva forma de señalarte, un cuestionamiento de tu personalidad o una puesta en cuarentena de tus valores feministas si eres una mujer, es algo que realmente me inquieta. Quizá por ello, para mí, una de las partes más conmovedoras de El dilema de la pareja se encuentra en este fragmento: “Jessica es una mujer económicamente independiente y con opciones, a diferencia de muchas de las mujeres que no tienen recursos para afrontar los privilegios patriarcales de sus esposos. Y, precisamente porque vive con diferentes derechos, nuestra cultura demanda que haga ejercicio de ellos. Yo tampoco soy una santa; si bien no he estado acostándome por ahí, tampoco tengo las mejores habilidades para afrontar mis emociones –me apago o bebo demasiado cuando las cosas salen mal o estoy estresada–. Si no permitiéramos que nuestras parejas se tropezaran, todos seríamos miserables y estaríamos solos.”

Últimamente muchas personas acuden a mí por esta cuestión. Reconciliarse es un proceso salvaje, casi catártico, y todos necesitan ser tratados humanamente, incluido aquella persona que es la tercera en discordia. El desencanto de la monogamia da paso a la libertad negociada y con ello, a muchas más responsabilidades. Ojalá muchas parejas no tuvieran que vivir los estragos de la infidelidad para discutir abiertamente, desde la responsabilidad y la honestidad, cómo se sienten y qué desean en sus relaciones.

Loola Pérez es graduada en filosofía, sexóloga y autora de Maldita feminista (Seix Barral, 2020).