1

Corría el año 1631 cuando, a pedido del rey Carlos I de Inglaterra, unos impresores londinenses llamados Robert Barker y Martin Lucas editaron una versión de la Biblia. Se trataba de la llamada Biblia del rey Jacobo, publicada dos décadas antes, la cual, por la “majestuosidad de su estilo”, se considera uno de los libros más importantes e influyentes de la cultura inglesa. El problema con esta edición en particular fue que incluyó una pequeña errata. Pequeña en cuanto a su tamaño, pero enorme en sus consecuencias. Al versículo 14 del capítulo 20 del Éxodo, el que transcribe el sexto mandamiento de Dios para las personas, le falta una palabra. En lugar de decir “no cometerás adulterio”, establece: “Cometerás adulterio”. (En el original en inglés, donde debiera decir Thou shalt not commit adultery, dice: Thou shalt commit adultery.)

Cuando el rey se enteró, ordenó la destrucción de todos los ejemplares de aquel libro y a Barker y Lucas, además de retirarles la licencia para imprimir, les impuso una multa de 300 libras, el equivalente a unas 50 mil libras de la actualidad. Este castigo llevó a los impresores a la quiebra y a la ruina. Una decena de ejemplares de aquella “Biblia maldita”, nombre con que se la conoce desde mediados del siglo XIX, se salvaron del fuego. Son, por supuesto, piezas muy valoradas por los coleccionistas. En 2015 una de ellas fue vendida en una subasta por 31,250 libras, bastante menos de lo que tendrían que haber pagado los pobres Barker y Lucas para subsanar su error.

2

Quien esté libre de erratas que tire la primera piedra. Una vez felicité a un editor porque en un libro que él acababa de publicar yo no había encontrado ninguna errata. “Quizá no haya ninguna”, le dije. “Alguna tiene que haber. Si no tuviéramos erratas, no seríamos editores”, fue su respuesta. Efectivamente, tiempo después di con una en ese libro. Muy pequeña, pero errata al fin. En cierto sentido, encontrarla me tranquilizó.

Alguien podría pensar que, por suerte, los tiempos cambiaron y hoy por hoy nadie vería su vida arruinada por culpa de una errata, como les pasó a aquellos editores ingleses de hace casi cuatrocientos años. Pues sería interesante saber cómo continúan las vidas de quienes cometen pequeños errores de ortografía o de puntuación en ciertos contratos que a algunas empresas terminan costándoles millones de dólares. Está claro que, cuatrocientos años después, el dinero es el único dios verdadero y los contratos constituyen las auténticas sagradas escrituras.

3

Lo que a menudo nos vuelve locos es no entender cómo pudimos no ver una errata en un texto que hemos revisado una y otra y otra vez. Es cierto que, cuando uno lee muchas veces los mismos párrafos, llega un punto en que ya no los ve, como si las palabras se volvieran transparentes o como si su superficie se tornara tan lisa que la mirada resbalara sobre ella, sin poder detenerse. Pero también es cierto que a veces las erratas atraviesan varios filtros, la lectura de muchas personas. Del mismo modo que el abuso de antibióticos o de agrotóxicos propicia que las bacterias e insectos evolucionen en superbacterias y superinsectos, pareciera que las muchas lecturas estimulan el desarrollo de supererratas, capaces de burlar hasta a los correctores más afilados.

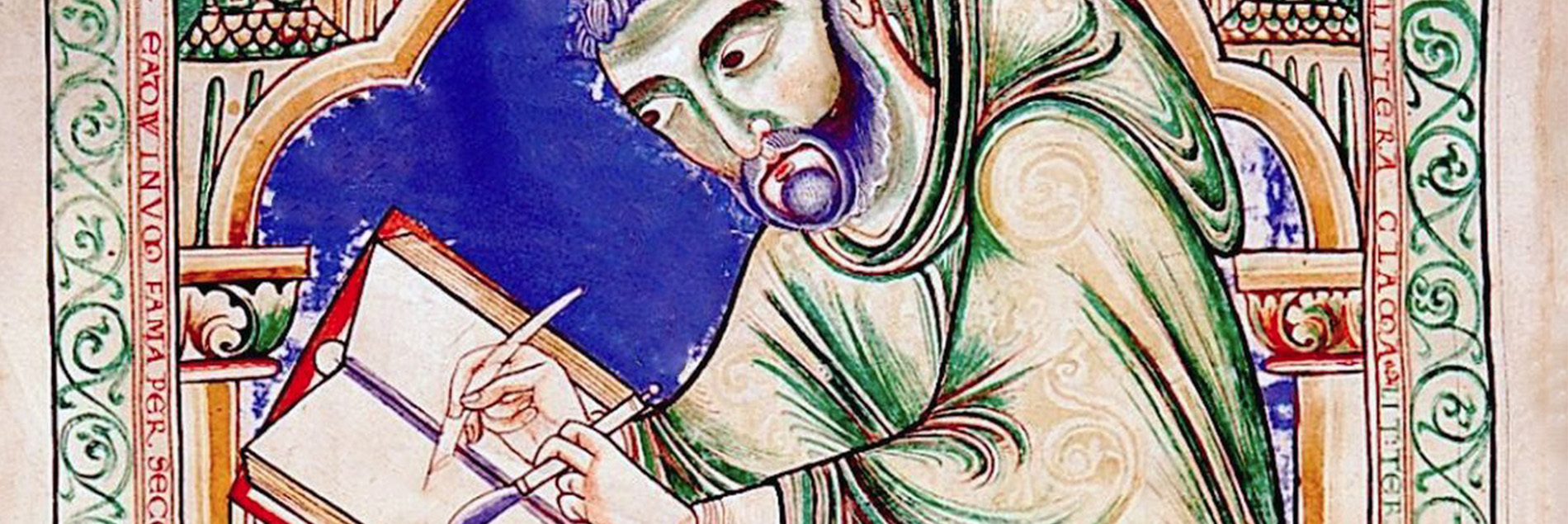

Los monjes medievales encontraron una respuesta improbable pero divertida a la pregunta de por qué las erratas son inevitables: la existencia de un demonio llamado Titivillus, a quien echaban la culpa de los errores en la escritura. Era quien distraía a los copistas, pero también el causante de otros problemas, como la mala pronunciación, la omisión de palabras, la murmuración, las distracciones e incluso de la charla ociosa durante los servicios religiosos. Todas estas faltas eran aprovechadas por Lucifer para apropiarse de las almas de aquellos incautos.

Titivillus es mencionado por primera vez en el Tractatus de Penitentia, una obra de finales del siglo XIII firmada por Juan de Gales. Se suele representar como un diablillo que carga en su espalda una bolsa llena de libros, y es el antecesor de los gremlins, otra figura traviesa de la mitología europea, cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que se popularizaron primero gracias a Roald Dahl y, luego, a la famosa película de 1984. En nuestros días es más común atribuir nuestros errores a la distracción, el cansancio, el inconsciente o la dislexia, pero ¿quién sabe si el juguetón Titivillus no sigue por ahí, engañando nuestra percepción o, peor aún, alterando la ortografía o la puntuación de nuestros textos en cuanto les quitamos la vista de encima?

4

Por fortuna, el castigo al que nos exponemos la mayoría de las personas por nuestros errores al escribir no suele ser más que una pequeña vergüenza. Aunque también podemos perder una posibilidad laboral, por rellenar con faltas un formulario de búsqueda de empleo. O echar a perder un negocio, por dar una mala imagen ante los clientes. O sufrir un ataque de hackers. O cortar de raíz lo que podría ser una bella historia de amor, si hacemos match en Tinder con alguien que es nuestra posible alma gemela pero que, ay, no tolera una ortografía deficiente.

Aunque en ese último caso cabría plantearse quiénes son las almas gemelas de los grammarnazis, si es que las tienen. De acuerdo con un pequeño estudio de 2016, las personas que más se ofuscan ante los errores gramaticales y ortográficos y más tienden a señalarlos son también más introvertidas y menos amables. Algo que tiene mucho que ver con el sentido común. A casi nadie le gusta la gente que va por la vida corrigiendo a los demás. Sobre todo porque, además, esa actitud suele ir acompañada de un aire de superioridad moral, el cual, por supuesto, carece de todo asidero y solo consigue exacerbar el rechazo.

Quizá los únicos que han logrado corregir la ortografía ajena sin perder simpatía son los miembros de “Acción ortográfica”, que se han dedicado a señalar los errores en grafitis y carteles de la vía pública en distintas ciudades. Y el hecho de que no resulten fastidiosos se deriva del carácter básicamente lúdico de su cruzada. Parece claro que lo mejor es tomárselo como un juego, del mismo modo en que nos tomamos, por ejemplo, los disparates que dos por tres nos hacen decir los teclados predictivos de los teléfonos celulares. ¿Quién no se ha sentido identificado con esos lapsus digitales que con tanta frecuencia parecen revelar más de nuestro inconsciente que los actos fallidos que pronunciamos en voz alta?

No podemos descartar que sea el mismo Titivillus quien se haya modernizado y controle ahora los teléfonos y tergiverse nuestros mensajes para hacernos decir lo que no queremos (o lo que sí queremos pero no podemos admitir). Aquel editor con quien conversé tiempo atrás se quedó corto, porque si no tuviéramos erratas, no es que no seríamos editores: no seríamos humanos. Me da miedo pensar en alguien que nunca se equivoca. Sobre todo porque no existe, y si existe alguno es porque hizo un pacto con el Diablo, no con Titivillus sino con su jefe, Lucifer, Belcebú, como se llame. Los que sí existen son los que creen que nunca se equivocan, y esos dan todavía más miedo. De esos mejor salir corriendo.

Disculpen por favor las erratas cometidas en este artículo.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.