Hace tiempo, en el siglo pasado, circulaba por ahí un sobrino de tres años que era capaz de hacer lo que un pintor de vanguardia. Ahora la inteligencia artificial te escribe La dama de las camelias en diecisiete minutos. De manos como esas, las regordetas de un niño dibujante y las incorpóreas pero de seis dedos de una IA, depende el futuro de la humanidad, el nuestro. ¡Ojalá usen bien ese poder!

Recurro a esas dos imágenes porque me parece que tienen un aire parecido, y aunque no se puedan superponer exactamente, coinciden en cierta vibración. Su cruce genera el chispazo iluminador. En realidad no nos hablan ni del niño, ni de Picasso o Alejandro Dumas, ni de la Inteligencia Artificial. ¿De qué, entonces? Quizá coincidan en el punto de vista sobre las cosas. Voy a tratar de diseccionarlo todo, hasta que me canse, a ver si llego a alguna conclusión, porque al sentarme a escribir yo quería defender a los humanos en la lucha contra los robots, pero todas las frases que traía pensadas se me han antojado de pronto banales y, sobre todo, reproducibles por un robot parlante. Y las ideas, ¿no son más impersonales aún que las combinaciones de palabras? De modo que solo me queda el gusto de pasar un rato aquí sentada atendiendo a lo que se me vaya ocurriendo.

Pero no me provoques, robotillo digresor de mi ring imaginario. Ya me centro y empiezo por el niño dibujante. Es un niño muy pequeño con el que la persona que habla tiene un vínculo familiar. El niño, cuando dibuja, no sabe colocar los rasgos de la cara. Cada ojo lo coloca en un paralelo diferente. O los brazos los hace demasiado cortos, o asimétricos. ¡Es que no le sale! El niño tiene dos características: su corta edad y su relación de parentesco con el que habla. Yo me lo imagino siempre enfrascado en su dibujo y ajeno a la comparación de que está siendo objeto. Venía su ejemplo muchas veces a la mente cuando se estaba delante de un cuadro no realista: “esto lo pinta mi sobrino de tres años”. Lo de que tenga tres años se puede interpretar como que todavía le falta mucha vida por delante y tiene que aprender muchas cosas, es como decir “alguien con muy poca pericia”, o también alguien que no es capaz de reproducir la realidad, o que no sabe que en algún momento ha sido consensuado que la realidad es lo que fotografía un objetivo de 50 mm. De ahí se deduce que lo que se valora en el cuadro es algo entre la destreza técnica y la adecuación a un consenso y que el que no cumple estos requisitos no es que no le dé la gana, es que aún no sabe dominar el lápiz porque tiene tres años. O visto de otro modo: todos pintaremos como Alma-Tadema desde el día que cumplamos veintiocho.

Lo de que fuera su sobrino no siempre se decía, pero utilizo esta versión de la frase porque creo que tener al alcance de la mano al segundo objeto de la comparación (el primero es el pintor sobrevalorado) refuerza el menosprecio: “hasta alguien al que veo día sí, día no” (hasta alguien así de cotidiano, hasta alguien al que yo le he hecho un bocadillo, hasta alguien a quien yo voy a buscar al colegio) es capaz de hacer eso. Es curioso, porque es una manera de automenosprecio. Pero en fin, quizá algo que se interponga entre el niño de tres años y las paredes de la galería es que el niño no sale con mujeres a las que triplica la edad, no es un drogadicto, no es un insolente o −más corto− un sol con la prensa, no derrocha la pasta, no estuvo en fiestas con Andy Warhol, etcétera: todo lo que tiene que ver con el fetichismo, la mitomanía y otras cosas determinantes para la admiración y el mercado. Pero aparte de todo eso, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Qué me quieres decir con eso sobre el mérito y el resultado? También un mono tecleando sin parar consiguió escribir el Quijote.

Pero estoy siendo tramposa. Casi nadie dice ya que su sobrino pinta mejor que Picasso. ¿Quién no está ya en el consenso de que decir eso es como reconocer que eres un paleto redomado que no se entera? En realidad lo más probable es que nadie lo haya dicho nunca. Sigo desde aquí con las inteligencias artificiales que escriben novelas (ellas, por el momento, sí que se tienen que basar en lo que se ha dicho antes).

En mi temblequeante comparación con lo del garabato infantil, las inteligencias adoptarían el papel equivalente al del niño. Pero en este caso quien queda como un impostor, o al menos como alguien cuya producción no tiene tanto mérito, es el autor antiguo que ha tenido que escribir su novelita como un arriero medieval. Triste esfuerzo, porque podía haber dedicado el tiempo a tomar café en la terraza del Flore o a meter la cabeza, si la tuviera, en el horno. Antes había un niño que dibujaba muy mal, ahora una IA que escribe muy bien. Curiosamente coinciden ahí, en ese espejo cruzado al que les han convocado los opinadores. El entusiasmo por la capacidad creciente de las inteligencias artificiales de escribir textos indistinguibles de los de una pluma humana se puede entender al menos por dos razones: por el afán de lucro rápido (gallina de los huevos de oro) o por la muy natural fascinación con que lo artificial remeda nuestras costumbres y funcionamientos (aquí intuyo concomitancias con la atracción que nos provocan las casas de muñecas o todo lo que juega con las escalas; en realidad con los muñecos en general). Ahora parece una revolución que los chatbots escriban sinopsis o resúmenes, pero no entiendo la asombrosa dificultad de hacerlo uno mismo. ¿Estaré ahora hablando igual que alguien del pasado que dijera que para qué queríamos una lavadora si podíamos ir a lavar las sábanas al río? Lo cierto es que mientras escribo mis sábanas dan vueltas en el tambor eléctrico, que me permite entregarme a estas interesantes divagaciones. ¡Oh, tambor y sábanas, imágenes de mi cerebro y mis ideas!, o viceversa.

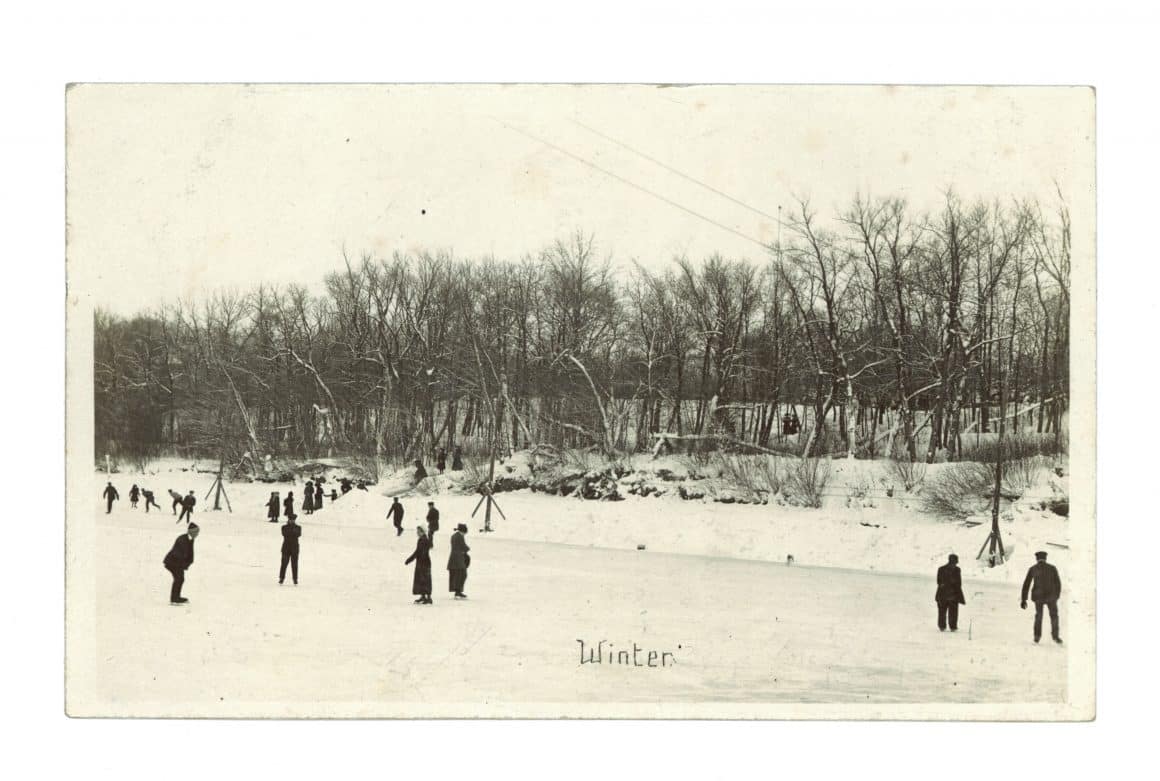

Bueno, por volver al tema o a donde sea, no sé por qué no podríamos nosotros ocuparnos de nuestras frases, que tienen su raíz en las cosas que nos pasan y que a su vez provocan que se encarnen experiencias nuevas. Lo más interesante de los robots sería que nos contasen sus puntos de vista. Lo que sí creo es que si dejamos que sean ellos quienes lo escriban todo, de aquí a diez años no quedará nadie que quiera leer nada. No porque no sea interesante, que ya se verá, sino porque habremos sido expulsados de la partida de futbolín. Oh, humanos, antiguos patinadores sobre el hielo impracticable de las palabras.