Qué hubiera dado el sacerdote Juan Ignacio Castorena, el primer periodista en México, por vivir una época ávida de noticias como esta. Él, en 1722, escribía el único periódico que podía llamarse así en el país, lo imprimía mensualmente y mezclaba sucesos más o menos frescos del gobierno virreinal de la capital con eventos acontecidos el año anterior en otras ciudades del territorio. Imaginen la dulce lentitud de la vida nacional: si la información circulara hoy así, apenas nos estaríamos enterando de que la morenista Delfina Gómez ganó la gubernatura del Estado de México y todavía no sabríamos nada del distanciamiento del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con Movimiento Ciudadano. Faltarían meses para que supiéramos de su reconciliación.

Al gobierno actual le habría caído bien el zacatecano Castorena. Era un oficialista, un predicador de las buenas acciones de la clase gobernante, un aplaudidor de marqueses y poderosos de la época. Hubiera sido un buen participante de las conferencias matutinas del presidente actual, pues del líder político en turno afirmaba que hacía cosas “para crédito de México en todo el universo”. ¡Ah caray! ¡En todo el universo!

Esos sí son elogios. Hoy en X, antes Twitter, le habría caído una horda de críticos, un ejército de defensores y un alud de insultos, pero el presidente lo habría recompensado. El poder y los periodistas tienen esta mala relación: cuando el periodista es un adulador, el poderoso lo recompensa, pero las audiencias salen perdiendo con información retorcida. Cuando el poderoso es un autoritario de piel sensible y no recibe adulación, entonces destruye al periodista y otra vez las audiencias salen perdiendo. Es una relación perversa que siempre impacta a terceros: los votantes, los lectores.

Creo que estoy siendo injusta con Castorena. Lo traigo a mi época y lo descontextualizo. Lo juzgo mal y no sopeso que era el único periodista en el terruño. Además, los estudiosos que siguieron los seis ejemplares de su periódico advierten que tiene una pluma reflexiva y crítica para los asuntos que quedaban más lejos. Más lejos del marqués que le conocía bien. Conozco casos así. Periodistas jaliscienses que sorprenden con su claridad y rigor al registrar asuntos de Veracruz, pero no de su estado. A veces es por lamebotas o por asalariados del poder… a veces, sin embargo, es por prudencia. Si su vida está de por medio, no es fácil juzgarlos.

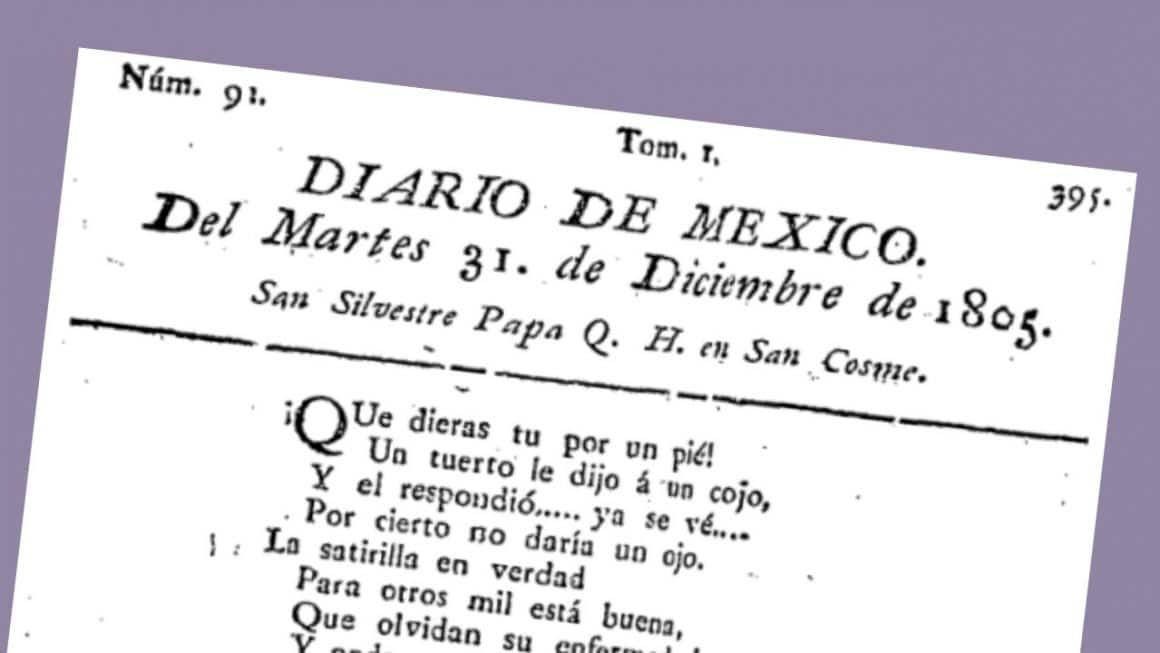

Los historiadores ubican los primeros diarios críticos en México a principios del siglo XIX. En 1805 nació El Diario de México, el primer periódico que aparecía cada 24 horas. Esa empresa, que convivía con un par de diarios oficialistas, tenía a intelectuales, gramáticos, poetas y ciudadanos estudiados en sus páginas, pero su principal rebeldía consistía en presumir una ortografía mexicana. No sé qué significa eso. Quitaron la jota de Méjico, vaciaron de zetas los párrafos, supongo, no lo sé. Pero al parecer buscaban una identidad nacional al discutir los asuntos públicos, publicar sonetos, anuncios, textos literarios, novedades científicas y discusiones filosóficas. Recuerden que estoy escribiendo sobre los años previos a la guerra de independencia. Había efervescencia ya en los círculos intelectuales y ese diario la recogía. No se puede decir que fuera muy crítico de acuerdo con los estándares actuales, pues todo se publicaba bajo los estándares de los monarcas españoles. Se cuenta que el propio virrey revisaba previamente el contenido, como censor de Gobernación. ¡El mismísimo virrey! No era para andarlo molestando mucho, me imagino, pero qué monserga y todo para que los ilustrados de las Cortes de Cádiz le mandaran decir en 1812 que ya estaba bueno, que los periodistas podían hacer en sus imprentas aquello que más quisieran aunque al rey no le gustara. Y ahí va el virrey. Promulgó la Constitución, estableció la libertad de imprenta y no aguantó nadita porque, desde su perspectiva, la libertad se volvió juerga: los criollos, mexicanos, mestizos y españoles que usaban pluma enloquecieron y soltaron todo lo que traían atorado en su ronco pecho. Burbujearon los libelos, panfletos, hojitas, volantes, periódicos y quizá hasta servilletas impresas mostrando los vicios del marqués. En su libro Periodismo y periodistas de Hispanoamérica, Andrés Henestrosa cuenta que hasta los voceadores se tomaron licencias y gritaban a todo pulmón: ¡Ya salió el periódico del carajo de Fernando VII!

Se dijo de todo: unos ensuciaron las sotanas del clero, otros limpiaron con la lengua sus zapatos; los monarcas fueron insultados, defendidos y adorados; España y los españoles pasaron también por la pluma de todos los que querían gritar algo. Ni los periodistas ni los periódicos se salvaban: los reclamos fueron duros de un lado a otro.

El virrey, impaciente e intolerante, no esperó a que amainaran las turbulentas aguas de la recién estrenada permisividad: 63 días exactos duró la libertad de imprenta. Ni una hora más. Tendrían que pasar una guerra y ocho años más para que las cárceles y la muerte dejaran de ser el destino legal de las plumas tenaces: la Constitución de 1824 salió buenísima para los periodistas, los fundadores de esta patria diseñaron una especie de juzgado defensor independiente del gobierno para las demandas contra periodistas y blindaron la tarea de los medios. Una maravilla que, entiendo, no sirvió más que para el lustre histórico y para que Daniel Cosío Villegas reclamara a los gobiernos revolucionarios del siguiente siglo sus sandeces legales y su corta mira ante la libertad de prensa. Ya les contaré. ~