Un 3 de marzo de 1983, el pensador Arthur Koestler se quitó la vida. A 40 años de ese último adiós, las ácidas críticas de este intelectual húngaro al poder político se siguen asomando naturales y vigentes en estos tiempos sombríos.

Los ensayos y narrativa de Arthur Koestler llevan siempre la impronta de la reflexión. Ponen en debate actos de apariencia inocua que, en el mediano y largo plazo, terminan siendo una pesada y larga sombra para la humanidad.

La obra de Koestler es tan vasta y abundante como lo fue su vertiginosa existencia. Difícil encontrar un terreno en que no haya incursionado: la historia de la ciencia (Los sonámbulos, 1959), la metafísica (Las raíces del azar, 1974), el ensayo sociológico (Jano, 1981), la novela histórica (Los gladiadores, 1940), la autobiografía (La flecha en el azul, de 1952, La escritura invisible, de 1954 y Extraños en la plaza, su diario póstumo, escrito con su esposa Cynthia, publicado en 1988) y el periodismo (en diarios como Times, Chronicle, Manchester Guardian; New York Herald Tribune y Le Figaro). Fue además promotor del Comité de Rescate y Liberación para los Refugiados del Este de Europa y fundador de la Sociedad para la Eutanasia Voluntaria, a la que se acogió para decidir el día y la hora de su muerte.

Para seguirlo recordando, o para no olvidarlo a 40 años de su muerte, recupero en este espacio una de las líneas más prolíficas de su pensamiento, que recorre toda su obra: la crítica a los sistemas políticos autoritarios, de cualquier origen ideológico, desde una de las tesis que sería su obsesión: el conflicto eterno de la humanidad entre ética y conveniencia. Ese conflicto que, como escribió, se nos presenta en preguntas tan básicas como hasta qué punto un noble fin justifica innobles medios.

Un detector de tiranos

Si hay un adjetivo para definir a Koestler, sería “incómodo”.

Fue incómodo para los fascistas en Europa. Durante la Guerra civil española estuvo en las trincheras y del lado de los republicanos. Detenido por el régimen franquista, pasó tres meses en la cárcel y fue condenado a muerte. Sobrevivió.

Fue incómodo para el régimen comunista soviético. Atraído por las utopías socialistas, se afilió al partido comunista alemán en 1931. Militante de tiempo completo, se dedicó a propagar las ideas de ese modelo, hasta que cierto día se fue a comprobar, para contarle al mundo, cómo era el paraíso que se estaba levantando atrás de la Cortina de hierro. Lo que vio sería un golpe más a su fe en las ideologías.

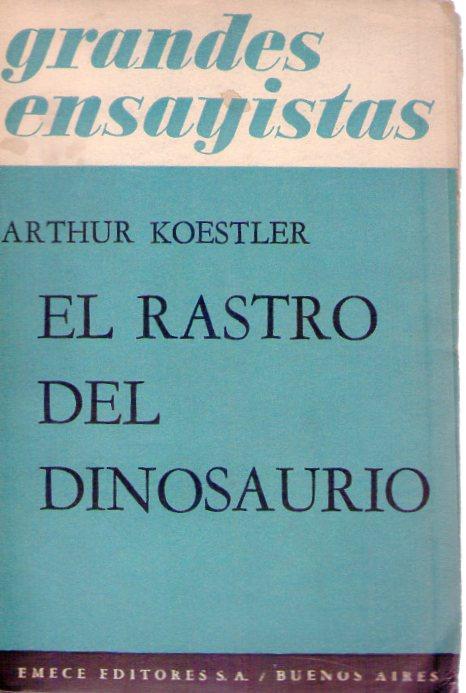

Esa y otras experiencias lo fueron ubicando en el que, considero, siempre supo que era el papel del intelectual: la crítica a todos los poderes. El saber es para cuestionar, no para legitimar ideologías y creencias, por muy nobles que a los ojos de sus pares parecieran. Mirar y pensar más allá de los compromisos que a veces se crean en la emoción del tiempo presente y las engañosas luces que se emiten desde los discursos del poder. “La sola lógica es una brújula tan defectuosa y que te lleva por cursos tan retorcidos, que el fin último desaparece en la niebla”, escribió en El rastro del dinosaurio (1957).

¿Qué tenían en común, ante el pensamiento de Koestler, todos los sistemas políticos e ideológicos? El dogma por el que se regían. Y eso lo llevaba a regresar a sus orígenes: la distancia con el poder.

Koestler fue un disidente nato, escribe Vargas Llosa en la introducción a una de las versiones de El cero y el infinito: “Pero no por frivolidad o narcisismo, sino por una muy respetable ineptitud a aceptar verdades absolutas y un horror a cualquier tipo de fe”.

Esta reflexión es una hebra que cruza todo su quehacer intelectual. Me detendré brevemente en tres fragmentos de sus textos que ilustran su pensamiento.

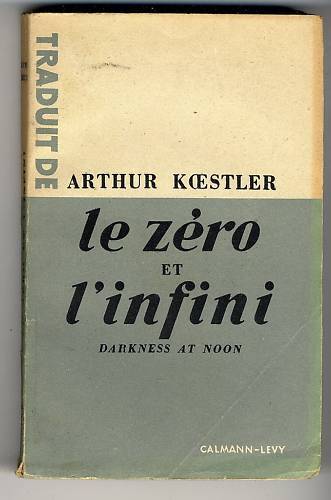

El cero y el infinito: oscuridad al mediodía

Koestler se afilió al partido comunista a los 26 años, y tenía 33 cuando lo abandonó, desilusionado.

Su visita a la URSS sería el fin de esa utópica idea. Lo que supo y vio de la represión contra los escritores rusos, que luego se conocería como los Procesos de Moscú, le da sentido a la novela El cero y el infinito.

En la novela, Stalin será identificado como el Número uno, ese personaje para el que no importan los medios con el fin de mantener, a toda costa, el poder. Para cuando muchos de los críticos del régimen terminaron en las heladas prisiones de Siberia, el Estado ya los había eliminado mediante la propaganda y la descalificación. En su Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn haría una de las revelaciones más puntuales del terror que implicó para intelectuales y pensadores disentir del Número uno.

Lo que Koestler descubrió en su paso por la utopía soviética fue que las luces que se veían en el horizonte no era las del idilio comunista sino, parafraseando a Octavio Paz, la que emitían las piras de libros de los intelectuales enemigos y adversarios que, a los ojos del poder, representaban los intelectuales.

La novela lo puso en la lista de los grandes escritores europeos, pero también en la mira furiosa de intelectuales prosoviéticos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir.

Los intelectuales propagandistas del comunismo estalinista nunca le perdonaron su osadía. La primera versión en inglés de su libro se publicó en Inglaterra en 1940 y fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial que se imprimió en Francia, con el título de Le zero et l’infini. Cynthia cuenta en Extraños en la plaza que cuando se difundió, los comunistas compraron todas las copias que encontraron en las librerías y las quemaron.

El rastro del dinosaurio: El desafío de nuestro tiempo

En muchos de sus ensayos, Koestler echa mano de recursos narrativos para generar debates en torno al ser y el deber ser, fronteras donde se cruzan los dilemas humanos entre la ética y la conveniencia.

En el breve ensayo “Desafío de nuestro tiempo”, comienza relatando la historia del capitán Robert Falcon Scott, líder de una fatídica expedición al polo norte. Scott se enfrenta al dilema de qué hacer con uno de sus compañeros, que ha enfermado. ¿Tratar de salvar a los otros compañeros y dejar morir al enfermo o intentar salvar al enfermo, arriesgando la vida de los demás y la del capitán mismo?

El dilema de Scott, dice Koestler, sintetiza la eterna dificultad de la humanidad, el trágico conflicto inherente a su naturaleza. Es el dilema entre conveniencia y moralidad. Si sacrifica al enfermo con el argumento de salvar a los otros cuatro, estaría tomando el camino según el cual el fin justifica los medios.

Koestler abre así la reflexión sobre uno de los temas vitales de su obra: el compromiso de grupo con las ideologías frente a las responsabilidades individuales éticas.

Lleva el caso al terreno de la política de los partidos. Si alguno de ustedes, dice, está convencido de que un adversario político llevará al país a la ruina y hundirá al mundo en una nueva guerra, ¿no es preferible olvidar los escrúpulos y tratar de desacreditar a ese adversario mediante revelaciones sobre su vida privada, de inventarle crímenes, de ensuciarlo, de purgarlo, de someterlo a la censura, de deportarlo, de liquidarlo?

Desgraciadamente, agrega Koestler, el adversario estará igualmente convencido de que ustedes son dañinos y usará contra ustedes esos mismos métodos. De ese modo, la lógica de la conveniencia lleva a la desintegración radiactiva de todos los valores.

Una segunda opción sería tomar los principios rectores del respeto del individuo, el rechazo de la violencia y la convicción de que los medios no justifican el fin.

Y cuando pareciera que de esa manera nos está poniendo en el camino “correcto”, Koestler nos recuerda que el hecho de que ambos caminos de algún modo llevan al desastre es lo que reafirma que el dilema es inseparable de la condición humana: “no es una invención de los filósofos, sino un conflicto que encaramos a cada paso, en nuestros asuntos cotidianos”.

Este ensayo cierra con una tesis que tendría que ser una forma de guía, un faro en los callejones de las noches de la humanidad, un candelabro en las cavernas:

“No estoy seguro que existan lo que los filósofos llaman absolutos éticos, pero estoy seguro que tenemos que obrar como si existieran. Hay que liberar a la ética de sus cadenas utilitarias; hay que juzgar otra vez palabras y hechos por sus propios méritos, y no como meros expedientes que sirven a objetivos distantes y nebulosos. Esas escaleras apolilladas no llevan a ningún paraíso”.

Los gladiadores: las intenciones del tirano

Quizá nadie ha descrito de manera tan precisa la mente de un tirano como lo hizo Koestler en Los gladiadores, novela histórica sobre la revolución de los esclavos romanos en el 73 a.C., encabezada por el gladiador tracio Espartaco, que durante dos años tuvo media Italia bajo su control.

Han pasado cinco meses desde que Espartaco ha alcanzado el gran sueño de liberar a los esclavos de los romanos y construido la ciudad para esa utopía. Pero la Ciudad del Sol se derrumba. Las revueltas se vuelven contra el gladiador, quien cree que se puede gobernar sin la aplicación de las leyes, solo a partir de la construcción de un discurso zurcido con la ilusión de la esperanza.

En medio de esa recreación histórica, Koestler nos regala una pieza de filosofía política que puede explicar el ser tirano.

Zozimos, más un filósofo que un ciego aplaudidor, no deja de señalarle al joven Publibor, su alumno, las cruces de la puerta norte de la ciudad, cuyo número ha aumentado de forma notable en los últimos tiempos. “Vaya forma de disciplina y advertencia”, se mofa Zozimos. “¿Acaso peleamos y soportamos las más increíbles penurias para cambiar el viejo yugo por uno nuevo? En los viejos tiempos, nuestras entrañas rugían con ira, ahora rugen con disciplina.”

Espartaco, el gran libertador, ha comenzado a reproducir el modelo de poder de los emperadores, el viejo abismo entre los jefes y la gente común. Pero, pone Koestler estas palabras, en Publibor, “eso no tiene importancia, pues sabemos que se hace en aras de intereses nobles y por nuestro propio bienestar”.

“¿Dices que sus intenciones son buenas?” Lo interpela Zozimos. “Por supuesto que sí, y eso es lo peor. No hay tirano más peligroso que el que está convencido de ser un abnegado guardián del pueblo… el daño hecho por el tirano intrínsecamente perverso se reduce al ámbito de sus intereses personales y su crueldad particular, mientras que el tirano con buenas intenciones, aquel que tiene una razón noble para todo, es capaz de producir un daño ilimitado.”

“Y les advierto que es peligroso reunir tanto poder en un puño de una sola persona y tantas razones nobles en una sola cabeza”, sigue Zozimos. “Al principio la cabeza ordenará golpear al puño por razones nobles, pero con el tiempo el puño golpeará por propia voluntad y la cabeza ofrecerá las razones nobles más tarde, sin que la persona note la diferencia, así es la naturaleza humana”.

Zozimos cierra su conversación con Publibor: “Muchos amigos del pueblo han acabado convirtiéndose en tiranos; pero la historia no nos brinda un solo ejemplo de alguien que haya comenzado como tirano para luego convertirse en amigo del pueblo.”

El adiós

Acosado por la enfermedad de Parkinson, Koestler llevó a la práctica uno de sus principios: el derecho a la muerte voluntaria. Acompañado de Cynthia, su última esposa, se suicidó. Un día después los encontraron.

Georges Steiner (1919-2020), otro pensador que caminó pensando al lado de Koestler, recupera en un texto que escribió a propósito del pensador húngaro, (“Le morte d’Arthur”, 1984) la nota de suicidio que aquel dejó: “Deseo que mis amigos sepan que abandono su compañía en un estado de ánimo sano, con alguna tímida esperanza de otra vida, despersonalizada, más allá de los debidos confines del espacio, el tiempo y la materia y más allá de los límites de nuestra comprensión. Este sentimiento oceánico me ha sostenido muchas veces en momentos difíciles y me sostiene ahora, mientras escribo esto”. ~