Hace ocho años, y en las páginas de Letras Libres, Carlos Monsiváis decía que a “la imagen ubicua, omnímoda” de Benito Juárez ya no le hacía falta nada, salvo, quizás, una serigrafía de Andy Warhol. Al decirlo conjuraba la escena ominosa de Vicente Fox recibiendo, al tomar posesión de la presidencia de la república, un crucifijo de manos de uno de sus hijos, montaje rechazado en el acto por un grupo de diputados que le gritaron “¡Juárez, Juárez!”, cantinela que el nuevo presidente se limitó repetir desde el estrado, burlón y fastidiado. Al final, los pecados, los reales y los imaginarios, del régimen foxista fueron otros y el Estado laico, presidido por los herederos de los antiguos conservadores, no sufrió mayor merma. Es probable que el Partido Acción Nacional abandone en 2012 el Poder Ejecutivo habiendo hecho las paces, por buena voluntad, de mal grado o por omisión, con el fantasma de Juárez y esa herencia suya, liberal y jacobina, que los gobiernos de la Revolución mexicana administraron con tanto provecho.

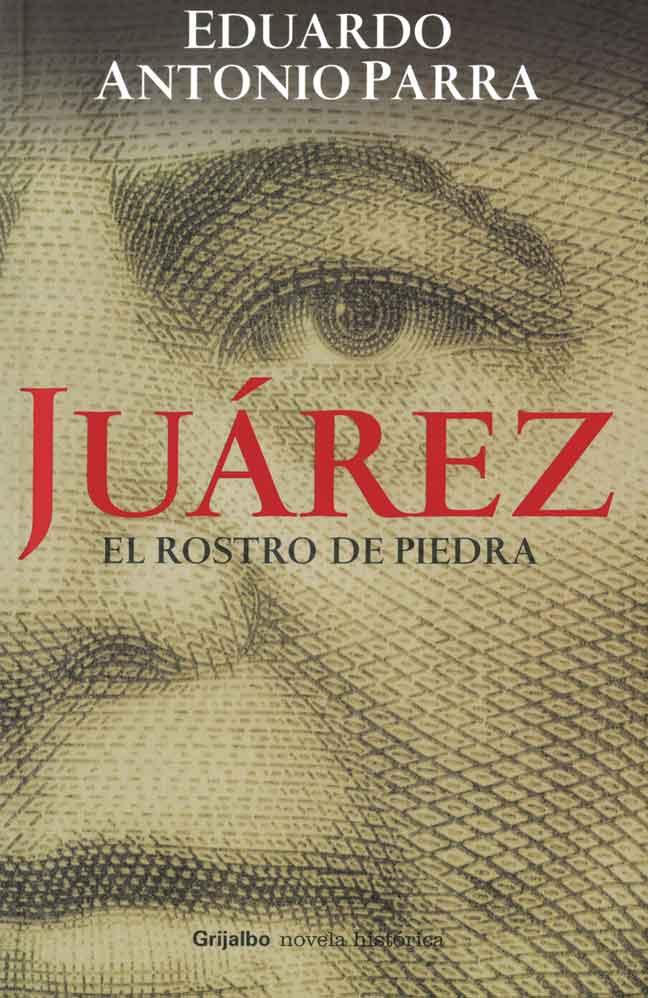

Vuelvo al recuento de Monsiváis: en honor de Juárez se han bautizado ciudades, avenidas, calles, puentes, pueblitos. Es mundialmente famosa la horrísona cabeza de Juárez, erigida en Iztapalapa y convertida, de manera imprevista, en una meca del arte conceptual. Desde el Año de Juárez, en 1972, se han producido exposiciones, ballets, películas, telenovelas, y al Benemérito sólo le faltaba recibir los honores de una buena novela contemporánea, y eso es lo que ha escrito Eduardo Antonio Parra (León, 1965), que en aquella apoteosis juarista de nuestras infancias contaba con siete años.

Parra es un escritor profesional y, también, un escritor convencional. Me explico: tiene, desde sus primeros cuentos, un don narrativo que parece infuso y que proviene, por el contrario, de un dominio precoz de la forma, aquello que le permite escribir, a placer, un relato perfectamente cerrado sobre sí mismo, una novela negra o una novela histórica como Juárez / El rostro de piedra, según las convenciones del realismo del siglo xx. Ernest Hemingway, Truman Capote, Raymond Chandler, Corman McCarthy, José Revueltas, Juan Rulfo y Vicente Leñero parecieran ser sus modelos. Es Parra, ya lo dije alguna vez, un Tipo Duro del realismo, y es fácil imaginárselo escondido en un Vips escribiendo a mano en un cuaderno escolar y acompañado de altísimas dosis de cafeína, o en casa, aporreando el teclado con la dura verdad de la vida aprendida haciendo la nota roja en las ciudades fronterizas, donde cuenta la leyenda que se formó. Esa caracterología ya era insólita durante la década en que aparecieron sus colecciones de cuentos (de 1996 a 2006: Los límites de la noche, Tierra de nadie, Nadie los vio salir, Parábolas del silencio) y acabó por hacer de Parra un restaurador del realismo y sus convenciones, de ese México vil y sanguinario con el que uno prefiere no toparse salvo en la literatura. Parra es lo contrario a ese escritor mexicano caricaturizado por Roberto Bolaño como el esteta que camina leyendo a Paul Valéry sin mirar las ruinas y las infamias que lo rodean.

Un escritor de ese temperamento tenía que probarse en un género tradicional como la novela histórica y salir airoso. No incurrió Parra en ninguna de las flaquezas de ese híbrido lamentable que es la biografía novelada, que carece del vigor documental y el respeto por la verdad propios de la biografía a secas y se priva, por pereza mental y ansiedad comercial, de las libertades de la novela. Además, la biografía novelada de tema histórico suele ser el sabático de los profesores desengañados: la materia la pone la historia, vivero inagotable, y pasa por arte la creencia vulgar de que basta con leer novelas para escribirlas. En Juárez / El rostro de piedra, por ejemplo, no se le ofrece al lector esa lista bibliográfica destinada a respaldar a un autor extraviado en el tráfico mal entendido entre la historia y la ficción. Todo lo que tenía que leer Parra lo leyó notoriamente (de Justo Sierra a Enrique Krauze, pasando por Francisco Bulnes, Ralph Roeder y Héctor Pérez Martínez) y se alimentó de los documentos, discursos y cartas de Juárez que están, desde hace casi medio siglo, a la mano de los lectores.

Parra renunció a contar toda la vida de Juárez desde el principio, ahorrándose la glosa o repetición de su infancia, establecida por el propio Benemérito en esos Apuntes para mis hijos (1857) que deberían formar parte de las antologías históricas de la literatura mexicana, pues Juárez es, también, nuestro Henry Adams. Ningún otro autor nacional ha clausurado su niñez en tanto que paraíso perdido como Juárez, volviéndola un cuadro bucólico invulnerable a toda duda y toda impertinencia.

Tampoco se detiene Parra en lo stendhaliano, en lo napoleónico que hay en el mito: el indio zapoteco arrimado en una casa decente de Oaxaca, donde reescribe, con final felicísimo, la intentona de Julien Sorel, casándose con una de las hijas de la familia, esa Margarita Maza que será –tantas veces se ha dicho– la simiente de su fuerza. Ese matrimonio borrará, de manera laica y burguesa, como un piano en medio del salón, el horror de esa otra pareja, originaria y generatriz, la del conquistador Cortés y la Malinche. El resto de esa educación sentimental se conoce bien: el aprendizaje del castellano y la enseñanza eclesiástica que, combinada con la abogacía, la verdadera religión liberal, harán de Juárez no sólo gobernador de Oaxaca sino un teólogo laico que, presidiendo la Suprema Corte de Justicia, se convertirá en 1858, tras el autogolpe de Ignacio Comonfort, en presidente de la república. La foto que durante tantas décadas guardaron la mitad de los mexicanos bajo la almohada, como Julien Sorel la de Napoleón, fue la de Juárez, un corso legalista que se aferró al poder sin haberlo asaltado y murió con él.

Juárez comienza con un tópico, de aire hamletiano, en el que aparece el presidente, azotado por los insomnios, deambulando por el Palacio Nacional, meses antes de su muerte, en 1871. Desde esa atalaya Parra va y viene hacia los momentos capitales de la vida del héroe, a través de los cuales armará la narración: el encierro, allí mismo en Palacio en el invierno de 1857-1858 y los días en Veracruz, la ciudad carnavalesca que es la única que le quita el sueño, con fantasías y afiebramientos, al Juárez de Parra; la manufactura de las Leyes de Reforma y las rivalidades canallescas producidas, por las victorias, en 1861 y 1867; la estancia en las tinajas de San Juan de Ulúa (que le dan oportunidad al novelista de pintar, con olores y colores revueltianos, un infierno); el fusilamiento de Maximiliano y la indecorosa petición de clemencia de la princesa Salm, y la última batalla, que como dicta la convención a la que Parra se pliega, pierde Juárez con la muerte.

Si el orden narrativo es juicioso, sin ser lineal, Parra no desaprovecha el rico reparto que rodeó a Juárez y que invalida alguna de las diatribas de Bulnes: la dimensión de Juárez se mide por la grandeza de sus camaradas, rivales y enemigos, de los Lerdo de Tejada al propio Maximiliano, pasando por Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Porfirio Díaz, Miguel Miramón. Hacía tiempo que no se escribía en México una novela tan pródiga en caracteres insospechados. Si el impasible no puede sorprendernos, un Ocampo o un Prieto son creaturas novelescas nuevas para el lector, posibilidades riquísimas de fabulación.

Esta novela convalida la convicción de que Juárez es el mexicano más importante de la historia. Habría completado, junto a Odín, Mahoma, Lutero o Cromwell, Los héroes de Carlyle. A su lado ninguno de los justos y justicieros, generales y bandoleros de la Revolución mexicana alcanzan su esplendor. Pero las novelas no son el vehículo propio para convalidar esa clase de convicciones y debo decir que terminé el libro de Parra un tanto fastidiado, impotente ante la omnipresencia de Juárez, quien pareciera manipular desde ultratumba hasta a los novelistas que tocan su figura un siglo y medio después.

Ese hartazgo ante el ídolo de bronce se debe, también, a la prosa de Parra. Enérgica y enjundiosa (y no en pocas ocasiones memorable por un toque dramático al modo del gran estilo), la prosa depende de un narrador omnisciente al que le da por bajarse de la negra carroza republicana e increpar a Juárez llamándolo Pablo y no Benito. Pasando las páginas, empero, el boato tribunalicio y la oratoria decimonónica le van dando a la novela el inevitable tufillo conmemorativo y cívico, por más que Parra se esfuerce en humanizar al héroe poniéndolo en circunstancias convenientemente equívocas, atraído ante un capitán travestido en Veracruz, invitado por su criado a desfogarse con alguna mujer o mortificado por el exceso de tabaco. Parra sigue el tono señorial y renacentista de Roeder, él mismo traductor al español (con la ayuda de Alí Chumacero) de su Juárez y su México (1972). Otros diálogos y sucedidos remiten no a la simplificación escolar realizada por Victoriano Salado Álvarez en sus Episodios Nacionales Mexicanos (1902-1906) sino a las telenovelas históricas que a Juárez le dedicó Ernesto Alonso en los años sesenta.

Leer una novela sobre Juárez es releer la historia y quemarse con las llamas de un infierno retórico. Eso es irremediable. Para los “posmodernos”, la novela histórica suele ser o la oportunidad para modificar libremente la historia fiándose a la ucronía o el recurso judicial que permite multar al pasado e imponerle penas retroactivas por crímenes horrendos. Anacrónico, Parra escribe desde un momento literario anterior y Juárez utiliza, hasta con felicidad, el tono ilustrado con que Heinrich Mann hizo su dueto sobre Enrique de Navarra.

Pero si la libertad que la novela histórica, entendida tradicionalmente como la entiende Parra, le da al novelista es poca, en el caso de un Juárez el margen es más estrecho. Digámoslo a la antigua: Juárez exige la forma más alta, la de la tragedia, mientras que el general Santa Anna no puede sino revivir dentro de una comedia devenida en opereta, como lo entendió a la perfección Enrique Serna en El seductor de la patria (1999), y Maximiliano y Carlota son romance y son romanticismo puro, tal cual quedaron en Noticias del imperio (1987), de Fernando del Paso.

Es arduo especular de qué manera hubiera podido Parra rehuir la grandilocuencia trágica. ¿Arriesgándose a impostar una primera persona como la que malogró las Memorias de Pancho Villa (1951), de Martín Luis Guzmán, quien jugaba con la ventaja de haber conocido a su personaje? ¿Recurriendo al monólogo interior del Juárez moribundo, como lo estableció Hermann Broch con su célebre Virgilio y tantos han imitado? ¿O desacralizando a Juárez, como sólo puede hacerlo el pintor juchiteco Francisco Toledo y dejándolo en instalación posmoderna de dudoso gusto?

Esas dudas me hicieron añorar, para Juárez, un realista menos convencional (y quizá, también, un escritor no tan profesional) para hacer el intento de librar al héroe de sí mismo. Pero una vez que terminé mi propio rondín por las páginas más virulentas de Bulnes, por Juárez: su obra, su tiempo (1906) de Sierra, por la biografía de Roeder o por Juárez, el impasible (1934) de Pérez Martínez, me sorprendí pensando que sería inverosímil escribir una novela sobre Juárez distinta a la de Parra. Hubo una alternativa, genial, que agotó el dramaturgo austríaco Franz Werfel en aquel drama magnífico prologado en español por Borges, Juárez y Maximiliano (1924). Werfel se abstuvo de presentar a Benito Juárez en escena, conservándolo ausente en su calidad de conciencia del desdichado emperador. Quizá Juárez / El rostro de piedra sea una buena novela que sirva para recordarnos que el verdadero Juárez es invisible. ~

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.