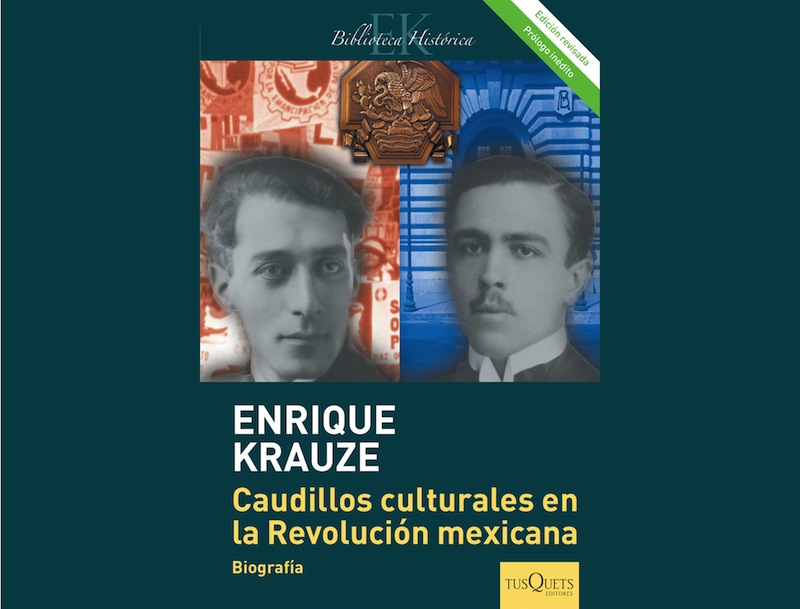

Un escritor ama a todos sus libros como ama a sus hijos, pero al primogénito y al benjamín los ama de manera especial. No he escrito, espero, el benjamín de mis libros, pero a mi primogénito, Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, publicado hace exactamente 40 años, lo recuerdo con particular afecto y emoción.

Caudillos culturales en la Revolución Mexicana cuenta la historia del despertar del espíritu creativo en un grupo de jóvenes mexicanos que, siendo estudiantes, habían vivido como espectadores inermes e impotentes, temerosos y esperanzados, los años oscuros de la guerra civil. Hijos del naufragio del Ateneo de la Juventud, orientados por la religiosidad cívica de Antonio Caso y el humanismo universal de Pedro Henríquez Ureña, su afán fue fundar, organizar, innovar e instituir. Los inspiraron a la acción dos caudillos antitéticos (y complementarios): José Vasconcelos, en la cultura y el arte, y Plutarco Elías Calles en la vida económica y social. Todavía me emociona recordar sus hazañas, hechas como si México fuese –en la metáfora bíblica– "barro en manos del alfarero".

Más de una vez he narrado el origen del libro (un consejo directo de Daniel Cosío Villegas de estudiar a los intelectuales de su injustamente olvidada "Generación de 1915"); los pequeños milagros que me ocurrieron al trabajarlo (el acceso al archivo de Manuel Gómez Morín, ordenado por él antes de morir; la consulta de los papeles del abuelo de los Lombardo); los privilegios (el conocimiento de personajes como el célebre jurista Alberto Vásquez del Mercado, la melancólica escritora Palma Guillén, el ingeniero humanista Gonzalo Robles, el apasionado e inteligentísimo filósofo de la economía Miguel Palacios Macedo); las enseñanzas (las pistas biográficas de John Womack Jr., los consejos puntuales de Cosío Villegas, la sabia tutela de Luis González, la cercanía de Andrés Lira y Jean Meyer, la crítica oportuna de Gabriel Zaid); las bendiciones (el apoyo bibliográfico de Fausto Zerón-Medina, la orientadora paciencia de Isabel Turrent); mi buena suerte (la primera entrevista que concedí, nada menos que a Elena Poniatowska); las amistades intelectuales que me granjeó (Jesús Reyes Heroles, Julio Scherer y Octavio Paz); la colaboración editorial con don Arnaldo Orfila Reynal (que bautizó y publicó el libro).

A cien años de distancia de 1915 –año emblemático en el opúsculo de Gómez Morin– siento que México ha cambiado mucho y poco al mismo tiempo. Algo construimos en un siglo: instituciones de toda índole, sólidas y perdurables, una paz que fue duradera, un puerto de abrigo para los perseguidos de otras tierras, empresas pujantes y globales, una economía que primero consolidó el orden social interno y luego se abrió al mundo. Y creamos arte y cultura. Pero la violencia ha vuelto a adueñarse de nuestro México y ni siquiera se ve en el horizonte, como sí se vio en 1915, un atisbo de luz y el redescubrimiento de una vocación nacional.

Una carta de Gómez Morín escrita a fines de 1927 y destinada a la posteridad ha vuelto a caracterizarnos: "Mi México, mi pobre México", lamentaba desde España, al enterarse del fusilamiento del general Serrano, indicio claro de la recaída en la barbarie. Así podríamos levantar ahora nuestra indignación, con idénticas palabras: "nuestro México, nuestro pobre México". Pero quizá una nueva generación de creadores y constructores tomará democráticamente (como quiso Vasconcelos, como soñó Gómez Morin) el destino de nuestro país y nos conducirá a un nuevo día en el que en México se mitigue el dolor, se apague la violencia, impere el amor a la cultura y la solvencia técnica para construir instituciones públicas y privadas como las que nos legaron aquellos jóvenes de la Generación de 1915, aquellos caudillos culturales en la Revolución Mexicana: el entramado de civilidad que construyeron todavía nos sostiene.

(Publicado previamente en el periódico Reforma)

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.