En la mañana me clavé una astilla.

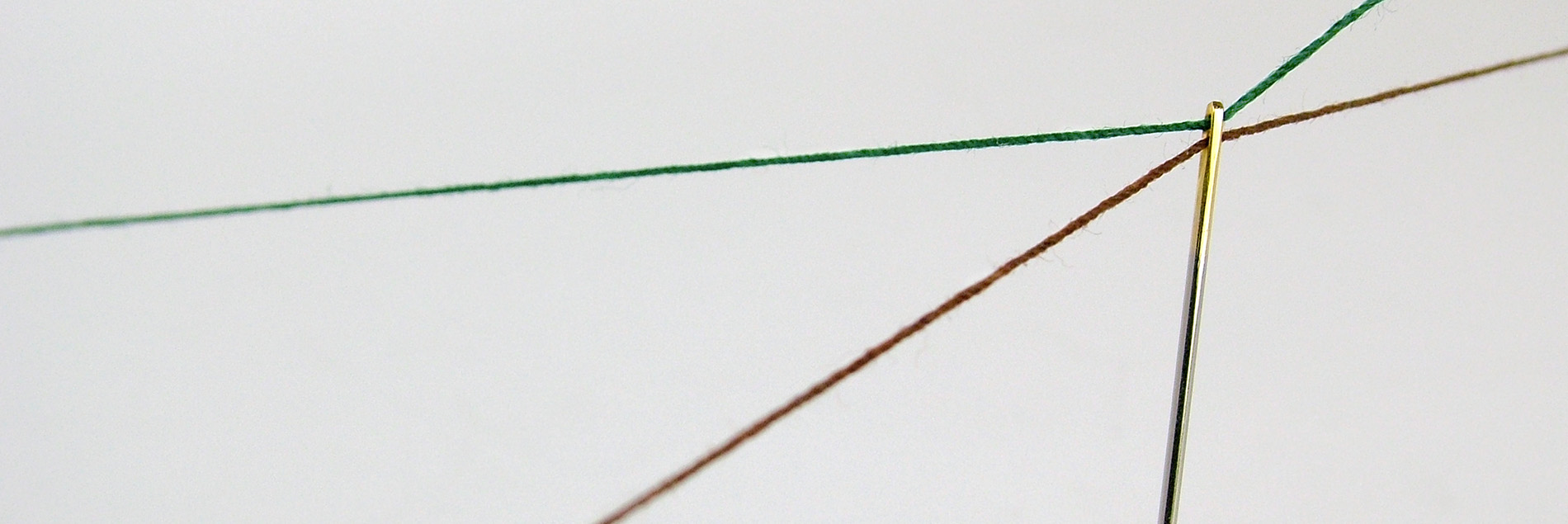

Para sacarla tomé una aguja

y empecé a descoserme la piel

poco a poco hasta llegar

a la superficie

debajo

de mi superficie.

No sé nada de leer la mano

pero la astilla atravesaba

la línea de la vida.

Tampoco sé de premoniciones,

pero todavía me arde y punza.

A mi epidermis pertenecen

limbos con traspatios

donde la sangre no logra

llenar mis líneas largas

que prometen años, amor

y otras cosas menos esenciales.

Aún con tantos intentos

la astilla no quiere salir

por completo. Se asoma

y se esconde

como si quisiera pertenecer

a otra cacerola.

Pero no soy tan tibia

como se piensa,

y sobre todo

soy ajena

a los hervores y quemaduras.

Sucede que las cosas

me atraviesan

o al menos intentan

aferrarse a mis lugares

más sensibles.

Yo también poseo

algunas astillas sueltas.

Es la fascinación

de mis heridas

y su cicatrización

lo que hoy descubro

cotidiana, sin extrañeza.

Un muchacho me explica cómo manducar guayas.

Yo lo dejo hablar porque el sur brilla en nuestro vocabulario

y nunca será tarde para volver a casa

si nombramos lo que nos hace agua la boca.

Olvido cómo se llama por prestarle atención

a la cáscara verde y delgada

que se riega por la comisura de sus labios.

Él no pregunta cómo me llamo.

La guaya es una fruta a la que quisiera

pedirle prestado un nombre.

Guarda la cáscara y la siembras, dice

a ver si entendiste cómo pelar la guaya

hasta sacarle jugo.

Y me da tres frutitas.

No recuerda que llevarse los objetos a la boca

es una forma de reconocer el mundo.

No encuentro el silencio para decirle

que yo desde niña reconozco

el sabor vinoso y agridulce

de la guaya y otras cosas.

Saco dos semillas de mi boca.

Las observo en mi mano

y observo al muchacho.

Imagino un árbol de guaya

alzándose en el centro de la casa,

quebrando el piso.

Me pregunto si tendré la suficiente buena mano

para hacer que todo crezca

en medio de la nostalgia,

si la cuchilla para recolectar los frutos

no será usada para tajar el árbol

con el pretexto de una plaga.

Él no sabe que yo sé

que el árbol de guaya es hospedero

de la mosca negra de los cítricos.

Me pregunto si a todo lo que se puede llevar a la boca

le corresponde un precio.

Estoy cansada de masticar mis propias palabras.

La carencia es tan peligrosa

como la saliva de la mosca negra

que anestesia y muerde en los días más calurosos.

Engullo la última fruta.

Prefiero al árbol de guaya dentro de mí.

(Orizaba, 1994). Es autora de Errata (Sangre Ediciones, 2017) y Melamina (IMAC, 2015). Fue acreedora de los premios Dolores Castro de Poesía 2015 y Carlos Fuentes de Ensayo 2017. Sus textos aparecen en revistas nacionales impresas y digitales. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía.