1

Existe desde hace unos años una especie de furor por los cuadernos. La oferta resulta cada vez mayor: desde los Moleskine —tan clásicos y carísimos y tan cool— y todas sus más o menos plagiarias imitaciones, hasta los artesanales que se ofrecen en cualquier feria callejera que se precie de tal. Se trata de una pasión que excede a los cuadernos y alcanza todo lo que designa la palabra inglesa stationery, el material de papelería destinado a la escritura: papeles, sobres, bolígrafos y una amplia gama de otros productos.

No creo demasiado arriesgado suponer que esta revalorización de los cuadernos es hija de la masificación de la tecnología digital. Vivimos tiempos en que casi todo lo que escribimos lo escribimos en computadoras, tabletas y teléfonos. Escribir a mano se ha tornado una suerte de ritual arcaico, muy alejado del utilitarismo del trabajo y los mensajes urgentes y el entretenimiento instantáneo de las redes sociales, cercano a la intimidad, a la introspección, al deseo de apearse al menos por un rato del ritmo frenético de nuestros días.

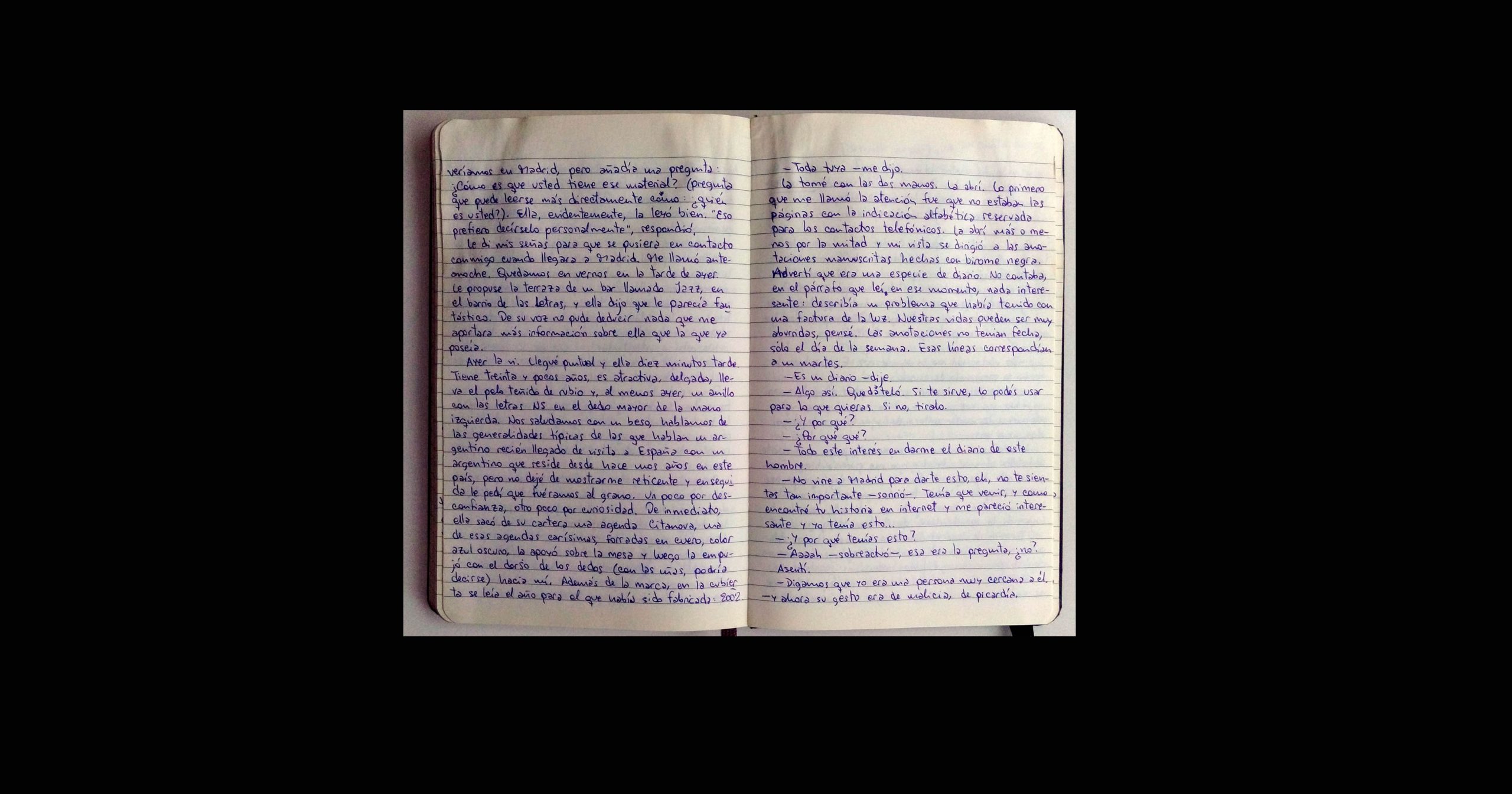

Ya que la escritura manuscrita ha adquirido ese aura de liturgia privada, no es extraño que el soporte también concite mayor atención. Buscamos que sea especial, que sea de algún modo digno de la calidez que hemos de volcar en sus páginas. Todo esto ha contribuido (al igual que el capitalismo y el consumismo, por supuesto) con el desarrollo de un auténtico fetichismo por los cuadernos. “Al tener aquel cuaderno en las manos por primera vez, sentí algo parecido a un placer físico, una súbita, incomprensible oleada de bienestar”, dice el escritor Sidney Orr, protagonista de la novela La noche del oráculo, de Paul Auster. Una descripción con la cual todo amante de los cuadernos se debe sentir, sin duda, plenamente identificado.

2

La escritora catalana Eva Piquer declaró en una ocasión que, para ella, comprar una libreta y empezar a escribir en ella es un remedio contra la angustia y la ansiedad tan bueno como, para otros, comer chocolate y comprar zapatos. Supongo que es una sensación compartida por muchas personas. Imagino los cajones de sus casas llenos de cuadernos iniciados y abandonados, aún con muchas páginas en blanco pero satisfechos de haber cumplido con su labor terapéutica.

También hay casos en que el fetichismo por los cuadernos genera el efecto contrario. Hace poco una amiga me mostró un cuaderno que le regalaron. Artesanal, muy lindo, hecho a mano por la persona que se lo obsequió, con una dedicatoria manuscrita fechada en enero de 2016. Mi amiga lo tiene desde entonces y no se anima a usarlo. No porque no se le ocurran usos posibles: se le ocurren un montón. El problema es que lo ve tan bonito, tan primoroso, tan inmaculado, que empezar a escribirlo le provoca una especie de culpa.

En la web hay incluso blogs que dan consejos e ideas acerca de cómo usar un cuaderno en blanco: un diario de frases, de gastos, de sueños, de ejercicio físico… Es curioso: se supone que un cuaderno es una herramienta para satisfacer una necesidad, la de escribir. Sin embargo, el fetichismo por los cuadernos invierte la ecuación. Su necesidad primera consiste en comprar cuadernos. Escribir en ellos aparece como una obligación posterior, una forma de justificar el haberlos adquirido. Pero incluso esa escritura “obligatoria” puede dar lugar a resultados muy interesantes.

3

“Lleva un cuaderno encima para ser más creativo” es el título de un artículo publicado hace poco por la periodista española Mar Abad. Parece uno de esos consejos para fetichistas de los cuadernos que no saben muy bien qué hacer con ellos. El artículo reseña los hábitos y técnicas de autores como Gay Talese, Mihaly Csikszentmihályi y Sergio Parra para procurar que ninguna idea se les pierda por el camino.

De esa forma, una libreta puede convertirse en un reservorio de la creatividad, pero también en una herramienta donde apuntar listas de tareas diarias o de películas por ver o de la compra en el supermercado, números de teléfono, contraseñas, citas literarias, frases escuchadas por ahí y quién sabe cuántos otros datos circunstanciales. Y así esa libreta, aunque no sea propiamente un diario o una agenda, constituirá un retrato de su propietario. En sus páginas se podrá leer la biografía cifrada del autor.

Cada cuaderno se torna un objeto único, y esa certeza es quizá la base de su encanto. En cuanto garabateás unas palabras o algún dibujito en sus páginas, incluso aunque se trate de un cuaderno fabricado en serie, de manera industrial, ya lo habrás domesticado. Será tuyo y se irá cargando de significado y de sentidos a medida que te acompañe. Y no solo por lo que escribas en él, por supuesto, sino también por sus marcas físicas. Hace unos años yo paseaba por Liverpool, Inglaterra, y se largó a llover. El agua penetró en mi mochila y alcanzó el cuaderno que llevaba dentro, el cual tardó semanas en secarse por completo y quedó todo hinchado, arrugado, curvado para siempre. Ese cuaderno no solo contiene mis notas y mis recuerdos de ese viaje, sino que su propia forma —su propia deformidad— me transporta sin escalas hasta aquel día de cielo gris.

Intuyo que la forma más perfecta de escribir un cuaderno es llevar un diario. Porque en el diario cabe todo lo que a uno se le ocurra, incluso las listas, recordatorios, datos sueltos, sueños, gastos y ejercicios físicos. Escribir un diario es terapéutico, un modo de reflexionar, de ordenar las ideas, de pensar mejor. Para quienes escribimos, como decía Ricardo Piglia, es también un laboratorio de la escritura. Y es una especie de cápsula del tiempo. Es contarle al hombre que voy a ser quién soy ahora realmente: no ese que el se va a inventar, sino el que escribe estas cosas. Llevar un diario no solo ayuda a ser más creativo, sino también a entender mejor la propia vida.

4

Así como empezar un cuaderno representa una ceremonia particular, también terminarlo es un acto impregnado de sus propios simbolismos. Concluir un cuaderno puede equivaler al fin de una etapa. Dar lugar a balances y evaluaciones. Hacernos pensar en lo que mucho o poco que tardamos en terminarlo en comparación con los anteriores, o en las marcas que quedarán en el cuaderno que se cierra, como aquellas páginas deformadas a causa de una lluvia en Liverpool. Terminar un cuaderno puede ser un aliciente para afrontar nuevos desafíos.

Uno completa un cuaderno y lo deja sobre la pila de los cuadernos anteriores, y en ocasiones se queda mirándolos, con la vaga sensación de que está observando su propia vida. Quizá los hojea, relee pasajes, se sorprende ante nombres y episodios olvidados, advierte las pequeñas diferencias entre esa caligrafía y la actual, se dice que tal vez algún día deba editar todas esas notas, darles una forma, proponerles un sentido. Quizás. Y recuerda que ahora que ha terminado un cuaderno le toca empezar otro nuevo, sentir la tersura de sus páginas, empezar a llenarlo de significado, domesticarlo, ese placer casi físico, esa incomprensible oleada de bienestar.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.