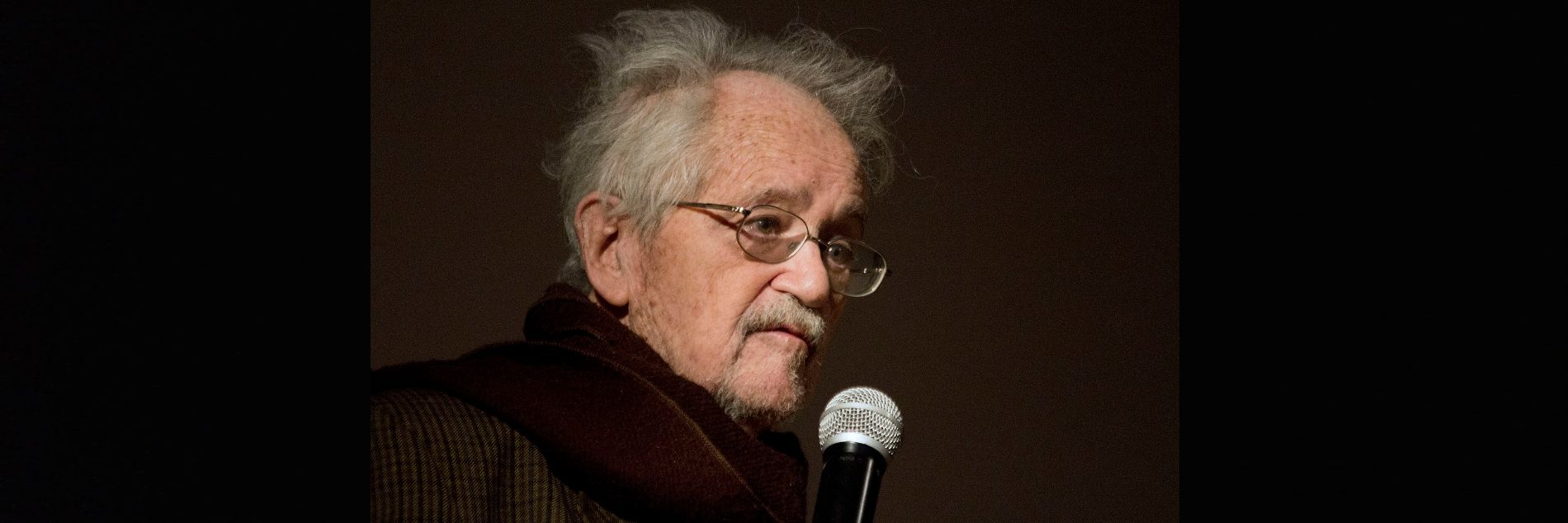

José de la Colina tenía fama de colérico. “En una fiesta a la que no fui, insultó a alguien por no haber leído a Joseph Conrad, eso me pareció a la vez admirable y grotesco”, escribió Emilio García Riera en El cine es mejor que la vida, el libro de sus memorias. En la redacción de El Semanario Cultural de Novedades, donde lo conocí a mediados de los años ochenta, me tocó ocasionalmente ser testigo de alguno de sus famosos arranques de ira. Podía motivarlos una errata en algún texto, un artículo prometido que no llegó a tiempo, una idea mal escrita o poco clara. Sus estallidos eran pasajeros. En muy poco tiempo volvía a su afabilidad de costumbre, a su trato amable y generoso.

Tuve el privilegio de conocerlo en un gran momento de su larga vida como animador de suplementos y revistas literarias. El suplemento era entonces un hervidero de jóvenes autores en busca de un espacio para publicar. Su labor como divulgador fue reconocida en esos días con el Premio Nacional de Periodismo, que le fue otorgado en 1989. Ignoro cómo funcionan ahora los suplementos literarios. En esos años uno llevaba sus colaboraciones mecanografiadas a la redacción del Semanario, una pequeña oficina en la calle de Balderas con dos escritorios enfrentados. Uno lo ocupaba el director, José de la Colina, y el de enfrente Juan José Reyes, secretario de redacción del suplemento. Entregaba uno su texto, ahí mismo era leído y en ese momento te decían si sería o no publicado. Entraban y salían autores. Recuerdo a Alberto Ruy Sánchez, David Huerta, Emmanuel Carballo, Alejandro Toledo, José Homero, José María Espinasa, Tomás Pérez Turrent, Ana García Bergua, Alejandro Milton, Luis Ignacio Helguera, Jorge López Páez, entre muchos otros. Llegaban, charlaban, chismeaban, contaban anécdotas, reían. Don Pepe presidía la tertulia, recibía y pedía textos.

Fui testigo de algunos momentos complicados, como cuando Octavio Paz le habló por teléfono a De la Colina para reclamarle airado que el ensayo que David Huerta había publicado en El Semanario sobre Saint-John Perse no citaba ni una línea del texto que él había escrito sobre el mismo autor. Como debe ser, don Pepe defendió el ensayo de David, defendió a David y defendió su suplemento. Luego de algunas horas –no muchas– en la redacción, emprendíamos en grupo la marcha hacia alguna de las muchas cantinas que estaban cerca de las oficinas del Novedades (enfrente teníamos el Negresco, célebre sitio de perdición). Se bebía y se conversaba apasionadamente. Pepe era un gran conversador, afable, extraordinariamente culto sin ser pedante, lleno de gracia. En no pocas ocasiones a la tertulia cantinera se sumaba Gerardo Deniz, sardónico, dueño de un extraordinario sentido del humor.

De la Colina y Deniz fueron grandes amigos. Varias veces, luego de largas caminatas, los acompañé a tomar helados y café al Chiandoni de la Nápoles. Juntos, Pepe y Gerardo (né Juan Almela) hacían una pareja extraordinaria. Pepe expansivo, Juan sonreía y soltaba de pronto dardos certerísimos y malévolos. Por esos años, principio de los noventa, ambos traían entre ojos a José Emilio Pacheco. No les gustaba lo que escribía. Era su bête noire. A mí me parecía natural esa desavenencia. Una más de las tradicionales reyertas entre escritores. Tolstói no bajaba a Dostoievski de malvado. Dickens odiaba a Thackeray. Melville despreciaba a Hawthorne. Hemingway ridiculizó a Sherwood Anderson, quien había sido su mentor, en una novela. Para no hablar de las celebres pullas y reyertas entre los autores del Siglo de Oro español. Varios jóvenes compramos el pleito De la Colina/Deniz contra Pacheco, que mucho tiempo después terminaría con una reconciliación fraternal de Pepe y José Emilio orquestada por José Luis Martínez S. No sabía entonces que el destino me depararía años más tarde a JEP como suegro (por cierto, con suma elegancia, José Emilio jamás tocó el tema de la guerrilla literaria que entonces emprendimos contra él.)

La vida transcurría entre redacciones, cafés y cantinas. No había entonces las grandes querellas ideológicas que nos aquejan hoy, o no nos importaban mucho. La política era algo muy lejano. Más que las tardes de cantina, los mejores momentos con De la Colina los pasé en la sala de formación del suplemento. Me refiero a un tiempo en el que no había computadoras. Todo el trabajo de redacción se hacía a mano. Teníamos entonces un formador (la persona que pegaba los textos capturados en un papel pegajoso que luego se fotografiaba para pasar a la imprenta) que estaba perdiendo la vista. El asunto era delicado porque se trataba de un trabajo de gran precisión. ¿Por qué no se le despedía y se contrataba a alguien con buena vista? Por don Pepe y su gran corazón. Este trabajo en la sala de formación duraba horas. Hasta ahí solo llegaban los íntimos del suplemento, los que escribíamos con mayor frecuencia. Mientras se formaba el suplemento, quedaban muchas horas muertas. Ahí Pepe se explayaba. Narraba anécdotas extraídas de su inagotable acervo literario, como buen hijo de Sheherezada que era. Contaba chistes. Cantaba alguna aria. Lo recuerdo vivamente con su boina y su saco de pana. Lo disfrutábamos mucho, pero también lo sufríamos un poco.

Yo había llegado al suplemento de la mano de Emmanuel Carballo pero muy pronto trabé una gran amistad con Juan José Reyes. En la sala de formación o en la redacción, Pepe lo que quería era conversar, mientras que Juan José y yo lo que queríamos era fugarnos al Negresco por unas cervezas. En no pocas ocasiones, cuando ya estábamos instalados frente a nuestros tragos, los cacahuates y las botanas, de improviso nos sorprendía Pepe (al que habíamos dicho que teníamos compromisos urgentes) y la tertulia se alargaba hasta la noche. Llegaban a nuestra mesa multitud de poetas, cuentistas, reseñistas. Todos con sus textos bajo el brazo. Aprovecho para decir que no hay nada más insoportable que los autores que tratan de leer sus textos en una reunión. Sobre todo los poetas. Era una operación de alto riesgo. Si algún verso era malo (y muchos lo eran) la mesa estallaba en carcajadas y burlas.

Más adelante, cuando ya no colaboraba en El Semanario sino en Vuelta, acostumbraba visitar a Pepe en su departamento de Mixcoac, pequeño y atestado de libros. Ahí estaba María, su mujer, a la que había conocido de joven cuando ella era campeona de tiro al blanco con flecha. También estaba Polvorilla, su gato, lindo y leve como todos los gatos. Pepe había trabajado varios años como secretario de redacción de Plural, con Octavio Paz. Según Adolfo Castañón (autor del mejor texto que se ha escrito sobre De la Colina, prólogo del libro que reúne sus relatos completos: Traer a cuento, FCE, 2004), Pepe era el alma de esa mítica revista; el que pedía los textos, organizaba la conversación (una revista es sobre todo una gran conversación), editaba los artículos y los pulía. Su relación con Octavio Paz era –como todo lo relacionado con Pepe– cordial e intensa. Me tocó varias veces oírlos discutir a gritos, combates verbales de los que ambos terminaban arrepentidos y tan amigos como siempre.

Durante algunos años formé parte del Consejo de Redacción de Vuelta, ahí volví a tratar a José de la Colina. Cada mes se reunía una mesa excepcional. Octavio Paz, Gabriel Zaid, Alejandro Rossi, Enrique Krauze, Ulalume González de León, Julieta Campos, José de la Colina, Salvador Elizondo, Aurelio Asiain. Yo solía ser el más joven de las reuniones. Santiago Creel fungía como el notario que daba fe de los acuerdos. Tras las juntas, Pepe y yo salíamos de la casona de Coyoacán donde se alojaba Vuelta y caminábamos mientras yo lo escuchaba despotricar contra el mundo (era ácrata y todo tipo de autoridad le parecía deleznable) y desplegar su extraordinaria memoria literaria, cinematográfica y musical. Según Paz, De la Colina era “apasionado e irónico, estricto y generoso, colérico y tierno”. Adjetivos exactos. Yo lo recuerdo sobre todo por su infinita generosidad, por haberme permitido publicar cientos de textos en su suplemento, por su conversación, por su enorme simpatía, por su tolerancia (eso de tutelar autores jóvenes –llenos de vanidad y de sueños– no debió ser nada sencillo).

Lo recuerdo caminando por los callejones de Coyoacán luego de las reuniones de Vuelta, en la sala de formación del Novedades, testigo de las conversaciones eruditas y graciosísimas de Gerardo Deniz, en su departamento, con luz muy tenue, contándome anécdotas de escritores franceses o de Ramón Gómez de la Serna. Recuerdo su alegría cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo (en 1989 y no en 1984 como dicen los boletines de prensa) y la cena que nos ofreció Miguel Alemán en la que todos terminamos muy borrachos diciéndole impertinencias al empresario y dueño del periódico.

Pero quizá lo que más recuerdo es una tarde soleada, la cantina semivacía, Juan José y yo un poco aburridos frente a nuestras copas. Llegó entonces Pepe y, viendo nuestra abulia, decidió leernos “La noche de Juan”, que ahora está recogido como relato en Traer a cuento pero que esa tarde nos dijo que era parte de una novela que estaba escribiendo sobre Juan de Yepez/san Juan de la Cruz. Aunque yo había leído con admiración todos los libros de Pepe, y lo consideraba el mejor prosista de México y uno de los mejores de nuestra lengua, en ese momento, en esa cantina, esa tarde, escuchándolo leer su texto sobre san Juan, caí en cuenta de que no solo era un gran animador cultural sino un extraordinario escritor, poderoso y sutil. El tiempo dejó de correr. Los ruidos de la calle se interrumpieron. Veía a Pepe con su boina, lo escuchaba leer, conmovido hasta los huesos, que “los caballos lengüeteaban ya mansamente en el río, y sonrió en la oscuridad, repitió el verso y recreó otra vez la imagen, los caballos bebían y sus grandes ojos inocentes estaban en el río y el río estaba en sus ojos, así hasta que llegó el dulce sueño…” Terminó su lectura. Juan José y yo alzamos nuestras copas y brindamos en silencio por su maravillosa evocación de san Juan de la Cruz en prisión. Ahora, treinta y tantos años después, vuelvo a levantar mi copa y brindo por él, por mi maestro y amigo, por el escritor y editor, por Pepe, don Pepe, por José de la Colina que ahora ya descansa, también, su dulce sueño. ~