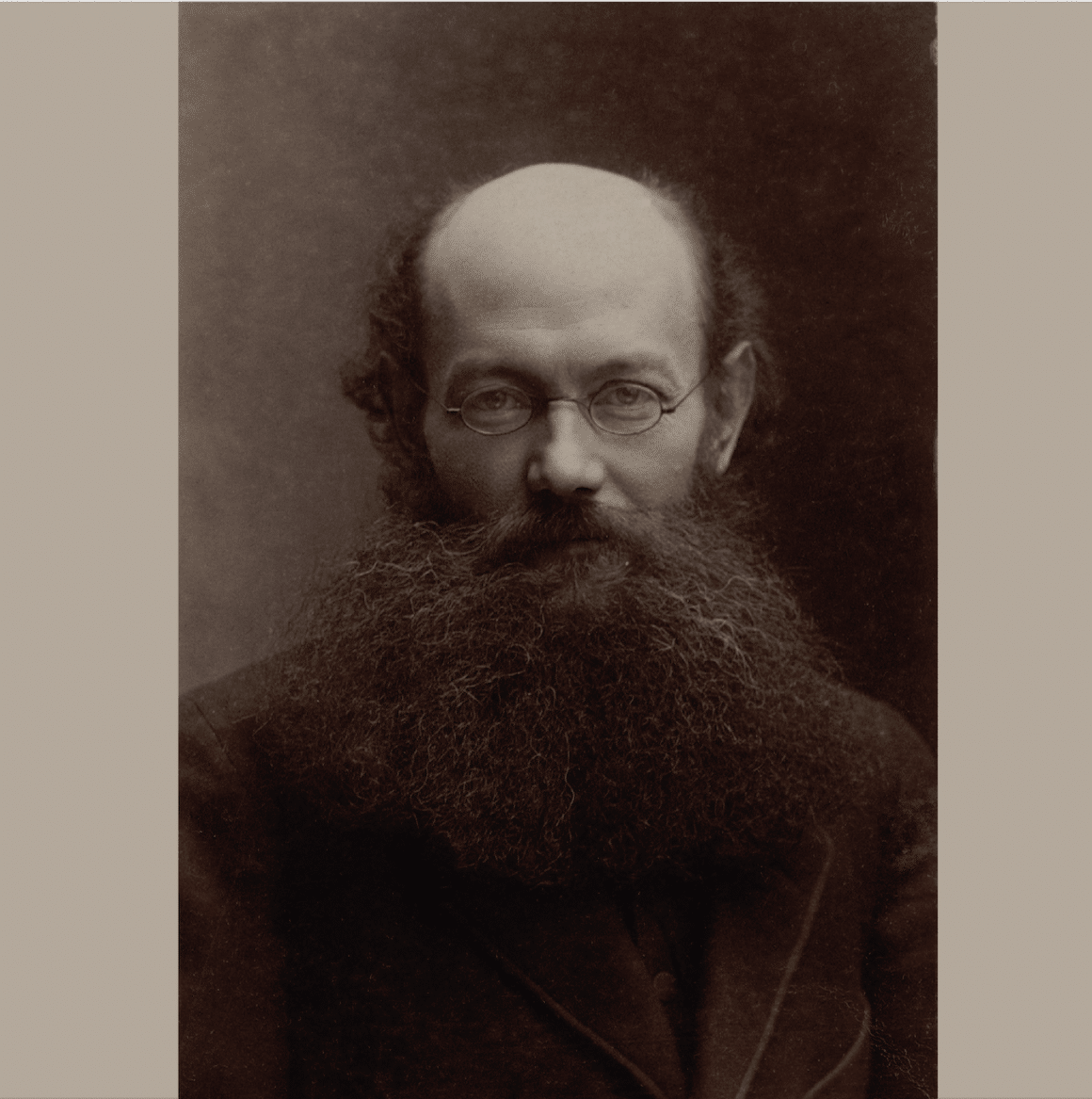

Ningún otro revolucionario legó una imagen tan intachable como Piotr Alekséyevich Kropotkin (1842-1921), “anarquista entre los príncipes y príncipe entre los anarquistas”, según el crítico danés Georg Brandes.

(( Georg Brandes, “Pierre Kropotkin et Georg Brandes, 1896-1919” en Correspondance, II, L’Anglaterre et la Russie, edición de Paul Krüger, Copenhague, dsl, 1956, p. 119.

))

Es unánime el recuerdo de su buena cuna en el barrio de los Viejos Caballerizos de Moscú, de su educación exquisita a la usanza del zarismo de la Ilustración, de su altísima relevancia como geógrafo de talla internacional –aún hoy día celebrado autor de los mapas siberianos–, y de su carácter a la vez bondadoso y firme. Es el único de los ácratas que, con su “anarquismo científico”, tenía algo que decirle al siglo XXI, según dijo el historiador marxista Eric Hobsbawm.

((Jim Mac Laughlin, Kropotkin y la tradición intelectual anarquista, traducción de Vicente Campos, Barcelona, Ariel, 2017.

))

Mientras que a Mijaíl Bakunin no se le perdona su estridente antisemitismo ni a Pierre-Joseph Proudhon su cruel misoginia, Kropotkin salió impoluto de la arena del absolutismo y de la Revolución. En 1914 enloqueció a su gente al hacer lo impensable para un anarquista: tomar partido, en la Gran Guerra, por la civilización contra la barbarie, por Francia y sus aliados contra los imperios centrales, y Rusia.

((

3 E. Etkind y otros, Histoire de la littérature russe, Le XXe siècle. L’Age d’argent, París, Fayard, 1987, p. 641.

))

Al hacerlo, “autorizó” a Buenventura Durruti y a los anarquistas españoles, quienes poco más de veinte años después accedieron como ministros al gobierno de la República española. Exiliado desde 1876, regresó a Rusia en 1917 y, pese a reprobar sin paliativos a la revolución bolchevique, ese “socialismo de Estado” esclavista previsto por los primeros anarquistas, Lenin lo recibió en dos ocasiones. A su muerte, en lo que probablemente fue el último gesto deferente de los bolcheviques hacia la oposición, se le ofrecieron exequias oficiales, que su familia rechazó.

Sus Memorias de un revolucionario (1899)

(( Piotr Alexéievich Kropotkin, Memorias de un revolucionario, introducción de T. S. Norio y traducción de Pablo Fernández Castañón-Uría, Oviedo, krk, 2005. Hermosa edición, por cierto.

))

fueron para otro príncipe (Mirsky en A history of Russian literature, 1926),

(( D. S. Mirsky, A history of Russian revolution. From its beginnings to 1900, edición de Francis J. Whitfield, Evanston, Northwestern University Press, 1999, pp. 354-355.

))

junto a las de Aleksandr Herzen (Pasado y pensamientos, 1870), un modelo del género. Lo que yo no sabía es que Kropotkin fuese autor, también, de Russian literature. Ideals and realities (1905).

((Peter Kropotkin, Russian literature. Ideals and realities, introducción de George Woodcock, Montreal, Black Rose Books, 1991.

))

Sin otra pretensión que la de ser un manual y al parecer redactado originalmente en inglés (como las Memorias de un revolucionario de este políglota eslavo), es una obra no solo elegante y bien documentada: contiene perspectivas y opiniones inusuales, cuya originalidad termina por colocar al príncipe, al cumplirse un siglo de su muerte el 8 de febrero, entre los polímatas más distinguidos de la historia moderna.

No he podido averiguar si Vladimir Nabokov dijo algo sobre el príncipe Kropotkin, pero el autor de Lolita –hijo de un gran liberal constitucionalista asesinado en 1922– debió de despreciar al príncipe como uno más de los locos que, intoxicados de religión o de ciencia, destruyeron Rusia, fuesen populistas, nihilistas, terroristas, social-revolucionarios, mencheviques, bolcheviques o anarquistas. Empero, los primeros capítulos de Memorias de un revolucionario, situada la infancia de Kropotkin durante el lúgubre reinado del Nicolás I y su juventud en los días de las ilusiones perdidas bajo Alejandro II, son un borrador del memorioso cuento de hadas escrito por Nabokov (Habla, memoria, 1966). Tal pareciese –y aquí agrego a Herzen– que solo la vieja Rusia creaba para sus nobles infancias perfectas, plenas en luz y abundantes en dulces, con la misma intensidad con que, convertida en una “bruja aullando en la ventisca” (la imagen es de Borís Pilniak), lanzaba, semejante madre, a su pueblo a la destrucción. A diferencia del gruñón Nabokov, el príncipe conservó toda su vida la bonhomía propia de los niños felices y me atrevo a decir, habiendo leído Memorias de un revolucionario, que Kropotkin quedó vacunado tempranamente contra todo mal. No solo su sistema filosófico-económico lo descarta como asunto pasajero, obra de la sinrazón, sino que la vida del príncipe se caracteriza por su indiferencia ante el Mal. Kropotkin, el científico, se batió, cosa muy distinta, contra la injusticia en todas sus variedades, pero jamás se sintió tentado, a diferencia de todos esos rusos errabundos y llorosos que leyeron a Hegel, a buscar un pleito metafísico contra nada ni contra nadie.

El horror concentracionario del comunismo soviético, sin duda, mucho debió a la crueldad del zarismo, misma que, por comparación, solemos olvidar aunque Kropotkin la detalla, con indignación de ilustrado pero sin rabia de romántico: desde el cuarto de siglo en el servicio militar al cual eran obligados los rusos hasta la esclavitud de los siervos, que iba desapareciendo, según nos cuenta quien estudió para paje del zar, tan pronto se llegaba a Siberia. En esa desolada tierra de utopistas prácticos (abundantes, dato curioso, más entre los administradores militares zaristas que entre los conspiradores desterrados), Kropotkin no solo se asoció, en soledad, con la Naturaleza (su verdadera utopía transcurre a lo ancho del río Amur), sino prolongó la belleza de su infancia frecuentando la literatura rusa.

Empecé a leer Russian literature. Ideals and realities por disciplina, esperando encontrarme con esa visión del arte roma, utilitaria y filistea, “pequeñoburguesa”, tan propia de los revolucionarios decimonónicos, que Tolstói llevó al extremo en ¿Qué es el arte? (1897), libro con el cual Kropotkin discute al final de su manual. Grande fue mi sorpresa cuando llegué rápidamente –la vida es larga, la literatura rusa, corta– a Aleksandr Pushkin y encontré una opinión herética. Aquellos que saben ruso aseguran que quienes lo ignoramos nunca podremos escuchar, en su inimitable belleza, la música de Pushkin, al grado de que una de las polémicas literarias más agrias del siglo la protagonizaron Nabokov y Edmund Wilson a propósito de cómo traducir Evgueni Oneguin.

((Alex Beam, The feud. Vladimir Nabokov, Edmund Wilson, and the end of a beautiful friendship, Nueva York, Pantheon, 2016, pp. 67-129.

))

Bien está: nunca disfrutaremos de ese don de Dios. Pero ocurre que Kropotkin se pregunta, como es habitual, ¿por qué en Occidente no se admira a Pushkin tanto como en Rusia? y responde así: “La belleza de la forma, el verso feliz y el ritmo son sus virtudes principales, pero no la belleza de sus ideas.” Y las ideas nobles, agrega el anarquista, ayudan aun a la poesía más bella.

((Kropotkin, Russian literature. Ideals and realities, p. 41.

))

Lo que yo nunca me había atrevido siquiera a sospechar, para no incurrir en blasfemia, se reveló despiadadamente ante mis ojos, leyendo a Kropotkin unas líneas más arriba, cuando dice que al bello Pushkin, amigo de los decembristas de 1825, le faltó “la profundidad y la elevación de las ideas” propia, al menos, de Goethe, Schiller y Lord Byron. Es decir, el gran poeta ruso fue un romántico menor. Ahí la dejo.

El anarquismo de Kropotkin, inspirado en la comuna agraria rusa tanto como en Proudhon, acabó por librarlo de la querella entre eslavófilos y occidentalizantes. Pero ello no obsta para que considere que el gran escritor ruso del siglo XIX, después de Tolstói, sea Iván Turguénev, admiración que, tras la endiablada (y problemática) aparición de Fiódor Dostoyevski, deja tibia a la posteridad. Nadie se bate a duelo, desde hace más de un siglo, por el gigantón amigo de Flaubert; jamás su traducción suscitaría una inquina como la que destruyó la amistad entre Nabokov y Wilson, y este último da a entender en Ventana a Rusia. Para uso de lectores extranjeros (1972) que Turguénev, ese admirable liberal sin religión, no tuvo las grandes caídas propias de Tolstói o Dostoyevski porque no fue tan grande como ellos.

((

Edmund Wilson, Ventana a Rusia. Para uso de lectores extranjeros, traducción de David Huerta y Paloma Villegas, Ciudad de México, FCE, 1981, p. 150.

))

Fue, para decirlo al estilo de la Tercera República francesa, “un gran escritor menor”, en lo cual concuerda Nabokov. Kropotkin, me temo, nos desaprobaría. Lo que nosotros llamamos medianía en Turguénev, para ese a-romántico que fue el príncipe, era lo grande en literatura: el medio tono, la sutileza, el humor amargo de Antón Chéjov, el último grande en aparecer en Russian literature. Ideals and realities.

Su discrepancia con Turguénev, la del anarquista, remite, por supuesto, al nihilista Bazárov de Padres e hijos (1862). El novelista amaba al personaje –se lo dijo a Kropotkin en París– pero era un amor incomprensible para los revolucionarios rusos, fuesen los idealistas de 1848 o los furibundos de 1861 durante la liberación de los siervos. Al bondadoso anarquista le molesta un Bazárov retratado como un hombre frío y cruel, es decir, “nihilista”, cuando su generación, descrita por Kropotkin en Memorias de un revolucionario, se caracterizó, dice, no por el terrorismo (detestado por él), sino por el desprendimiento de los jóvenes naródniki que abandonaron universidades, milicias y hogares paternos para fundirse con los campesinos, encabezados por aquellas muchachas estudiosas que se cortaban el pelo y se convertían en novicias de la voluntad del pueblo. Kropotkin cita Hamlet y don Quijote (1860), de Turguénev, y dice que, debiendo ser un Quijote (el quijotismo ruso se adelanta a Miguel de Unamuno en cuanto a ideal de caridad tomada por locura), Bazárov es presentado como un escéptico hamletiano.

También es previsible el desprecio de Kropotkin por Dostoyevski, el mismo que el de Nabokov y el de casi todos aquellos rusos de origen aristocrático y occidentalizante. Para ambos, el genio del autor de El idiota (1869) no lo es tal. Es un folletinista melodramático, un estilista descuidado y del todo irreal (Kropotkin) o un cristiano neurótico (Nabokov),

(( Vladimir Nabokov, Lecciones de literatura rusa, compilación de Fredson Bowers y traducción de María Luisa Balseiro, Buenos Aires, Emecé, 1984, p. 168.

))

a quien de vez en cuando visitan las musas de la inspiración para abandonarlo y dejarlo, no en balde epiléptico, hecho una piltrafa. El ateísmo de Kropotkin (para quien una expresión como “mística eslava” era una tontería propia de “histéricos”) y Nabokov los vuelve insensibles a la religión de Dostoyevski: el célebre anarquista fugándose de la Prisión Militar de San Petersburgo como quien juega a las escondidillas y el gran cazador de mariposas, eternos niños ajenos al Mal, nada querían saber de la tormentosa adolescencia de la humanidad expuesta en Los hermanos Karamázov.

Habiéndole dado crédito a Iván Goncharov, cuyo Oblómov (1859) causó sensación al aparecer y fue olvidado durante décadas, y, después de rechazar que el “oblomovismo”, esa pereza obcecada y sublime, forme parte del carácter nacional de los rusos, el príncipe arriba a las tierras de Tolstói, el gigante. Admira al hombre y al escritor pero, como harán otros lectores inteligentes o críticos literarios naturales al estilo de Kropotkin, no se traga la abjuración del arte escenificada por el viejo Tolstói. ¡Por supuesto –lo dice un anarquista ruso– que La guerra y la paz es “una fuente indescifrable de placer estético”!

((

Kropotkin, Russian literature. Ideals and realities, p. 133.

))

Kropotkin era ajeno tanto a la doctrina del Arte por el Arte como al cristianismo utilitario de Tolstói, persona con quien nunca se encontró. Fallecidos Herzen (1870), Bakunin (1876) y el propio Tolstói (1910), el príncipe heredó la jefatura espiritual del antizarismo, pero aun antes, cuando el conde de Yásnaia Poliana era un aliado poderoso, se atrevió a discutir su condena del arte. Concediendo el ácrata que la Biblia era un tesoro insuperable, se negaba –como Tolstói– a comparar una canción popular, propia de un mediodía bucólico, con una sonata de Beethoven, “una tormenta en los Alpes”.

((Ibid., p. 326

))

Y es que si algo le sobraba a Kropotkin era sentido común: entendía la necesidad política de los novelistas campesinos, precursores del realismo socialista, pero de ellos solo rescataba, por sus poderes artísticos, al joven Máxim Gorki –me dieron ganas de releerlo gracias al príncipe– capaz de decir que un rebelde vagabundo es un Schopenhauer a su manera.

Retratando a los grandes críticos rusos de su siglo –Visarión Belinski, Nikolái Dobroliúbov, Dmitri Písarev, Nikolái Mikhaylovski–, Kropotkin reiteró una certeza. En ningún país del mundo, como en la Rusia de los zares, el crítico de arte y literatura fue tan importante. La censura exige a las letras expresar de manera apasionada e implícita aquello que importa, lo que está prohibido y atañe lo mismo a “la cuestión social” que a la belleza de las ideas. En el príncipe, la crítica literaria se da naturalmente, como extensión propia de las humanidades renacentistas y de la ciencia práctica del siglo XIX. Él, que lo había explorado todo en cuanto a la sociedad y a la Naturaleza, con esa ingenuidad del anarquista y del liberal –después de todo también acusado de candidez–, no podía dejar sin visitar su propia literatura. Y lo hizo con autoridad y, desde luego, nobleza. Sin prejuicios, ajeno a los dogmatismos de los fanáticos de la libertad que cultivó y encabezó, adversario de Marx, en la Federación Obrera del Jura. Por ello, en De profundis, Oscar Wilde confesó: “Dos de las vidas más perfectas que conozco son las de Verlaine y la del príncipe Kropotkin: ambos pasaron años en la cárcel. Verlaine, el único poeta cristiano posterior a Dante; Kropotkin, un hombre con el alma de ese bello Cristo níveo que parece a punto de surgir de Rusia.”

(( Oscar Wilde, Epistola: in carcere et vinculis (“De profundis”), traducción de José Emilio Pacheco, Barcelona, Muchnik Editores, 1975, p. 149.

))

~