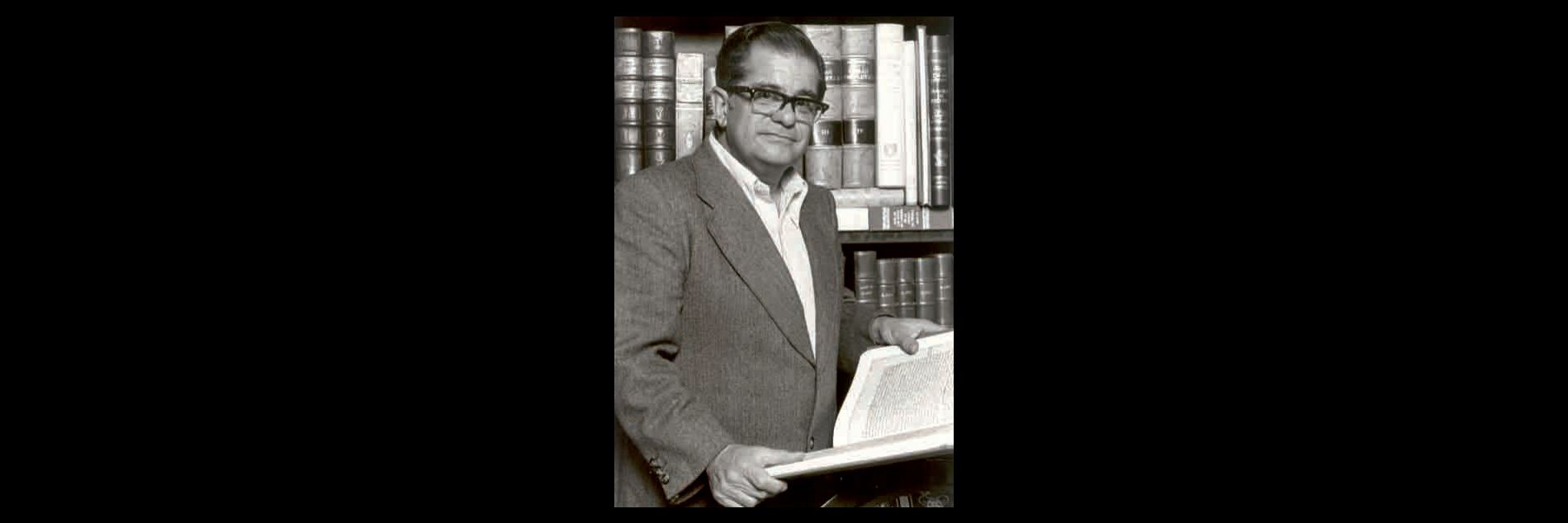

Al hablar, al platicar –diría él, subrayando ese arcaísmo que sólo usamos los mexicanos–, Miguel León-Portilla (ciudad de México, 1926) va tomando el ritmo, las cadencias, el fraseo anecdótico y dialogado de esa literatura náhuatl a la que se ha dedicado durante más de medio siglo y de la que es, no tan paradójicamente, fundador. Su conversación es sabrosa, colorida: podría recogerse entre los Icniuhcuicatl, esos cantos de amistad que ocupan toda una sección de La tinta negra y roja (Era/El Colegio Nacional/Galaxia Gutenberg, 2009), la magna antología de poesía náhuatl que publicó acompañada de las imágenes de Vicente Rojo.

Discípulo del padre Ángel María Garibay Kintana (1892-1967), León-Portilla es una autoridad mundial desde que publicó La visión de los vencidos (1959), uno de los libros más influyentes en la historia mexicana, una pieza de convicción que le da voz al enmudecido universo de México-Tenochtitlán, la ciudad aplastada, militar y metafísicamente como pocas en la historia universal, en 1521.

Y es la historia universal el punto de partida, siempre, de León-Portilla. Ha recogido el testigo donde lo dejaron Bartolomé de Las Casas y Bernardino de Sahagún, los frailes que fundaron, al mismo tiempo, el moderno derecho de gentes y la etnografía como una ciencia justa. No diría yo que León-Portilla es un multiculturalista o un relativista: es un antiguo humanista empeñado en que el colegio indígena de Santa Cruz de Tlatelolco, como utopía de concordia y florecimiento, vuelva a abrirse, y a ello ha dedicado su obra desde La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes (1956) hasta Para entender a Bernardino de Sahagún (2009), pasando por Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares (1961) y por Quince poetas del mundo náhuatl (1993).

Autoridad, en fin y en principio, León-Portilla es uno de los mexicanos más venerados. También ha sido cuestionado. Se advierte, según algunos de sus críticos, que si el padre Garibay “helenizó” la literatura náhuatl, León-Portilla “aztequizó” un mundo que ya estaba irremediablemente tocado, deformado, por el catolicismo europeo. Se discute, también, la pertinencia de usar, ante el corpus precortesiano, la noción autoral de literatura. Pero Garibay y, sobre todo, León-Portilla no sólo recobraron la expresión escrita de toda una cultura: le dieron –justa, artificial o tardíamente– al romanticismo mexicano esa literatura nacional, originaria y autóctona que en el siglo XIX no pudo establecerse ni fijarse.

Autor de Toltecáyotl / Aspectos de la cultura náhuatl (1981), libro colocado en el centro de una nutrida bibliografía, a la vez erudita y didáctica, es, insisto, un renacentista. Mira el mundo con los ojos de Campanella, Tomás Moro y Vasco de Quiroga. En su denostación de los destructores de las Indias asoma Erasmo pero sus verdaderos héroes son, menos que los artistas y sabios náhuatls, menos que los tlamatimine, los frailes misioneros, franciscanos y dominicos, etnógrafos piadosos que lograron, en el siglo XVI, hacer subsistir, en cuerpo y en espíritu, a los vencidos. Y entre Herodoto y Tucídides León-Portilla, me parece, vota sin dudarlo por Herodoto, el generoso oteador de los extremos del mundo, autor de un inventario curioso y polifónico de pueblos, naciones y maravillas. No cree León-Portilla que deba ponerse el sacrificio humano, el Estado militarista, en el centro del mundo azteca. Sería para él, me imagino, como colocar a la Inquisición en el corazón de España. Algunos lo han hecho y tienen sus razones: León-Portilla no lo haría.

Nos recibe León-Portilla en la UNAM, a la que invariablemente describe como “aquí” y que sería su primera patria de no estar subordinada, me parece, a un universo superior, el de esa toltecáyotl en la que el historiador pasa sus horas más felices. El motivo de la entrevista es, tal cual estaba planeado, la historia de los antiguos mexicanos y el trauma de la Conquista en el doble aniversario que conmemoramos en 2010: Independencia y Revolución. Pero a León-Portilla, más que esa historia mexicana que se conoce de memoria al grado de abrir comillas verbales y citar literalmente al evocarla, le interesa la actualidad cultural y política de los indígenas. Le interesa su futuro. Pese al escepticismo que la desdeña como una experiencia literaria en agraz, una literatura a la vez anticuada e ingenua, León-Portilla promueve y exalta la literatura indígena que, al transitar del siglo XX al XXI, se escribe en náhuatl, en mayo yucateco, en mixteco y zapoteco. Dos veces ha sido partero León-Portilla y es evidente que se enorgullece de lo que ha traído al mundo. Es historiador, filólogo y filósofo. Su mundo es una utopía en la cual la herida de 1521 ha cicatrizado.

■

A la luz o a la sombra de los festejos de 2010, centenario de la Revolución mexicana y bicentenario del comienzo de la Independencia, ¿desde qué perspectiva ve usted al México antiguo? ¿La historia del mundo indígena ya es asumida plenamente como parte de la historia universal?

Creo que la historia universal durante muchísimo tiempo no fue universal, porque no abarcaba el orbe, es decir, la historia que se escribía en el siglo, vamos a decir, XV o XVI, en Italia, por ejemplo, no era universal. Era nada más de los europeos, cuando mucho entraban los pueblos del norte de África y vagamente la India, China y Japón. Hasta que entra en contacto con lo que hoy llamamos Nuevo Mundo, el Viejo se encamina hacia una historia universal. Hace poco estuvo aquí un profesor francés que se dedica precisamente a la historia universal y yo le dije: “¿Usted no sabe que hubo intentos de indígenas de hacer historia universal?” y se me quedó viendo como diciendo: “Este está loco, siempre con los indios, ¿verdad?” “Bueno –dije–, no, no en la época prehispánica. Pero ya después de la Conquista tanto Chimalpáhin como Alva Ixtlilxóchitl, cuando van refiriendo los hechos, bien sea de Tezcoco, Chalco o Amecameca, cuando van refiriendo todo eso, hacen alusiones a lo que ocurría en Europa.”

Los frailes trataron de insertar a los pueblos de aquí en la historia universal, en la historia bíblica, judeocristiana; era la única historia que interesaba. Y acudieron a elementos como el teatro náhuatl y misional, que tiene una cantidad de hechos del Antiguo Testamento, de Abraham, del Juicio Final… Y los indios, algunos de ellos como Chimalpáhin y como Alva Ixtlilxóchitl, que ya eran cristianos, aceptan eso, y por ello establecen sincronologías (en griego sin-, “con”), o sea, correspondencias, cronologías para situarse en lo que sería la historia de la salvación. En un ensayo que presenté hace años sobre el teatro indígena muestro cómo también los indios se apoderaron del teatro, es decir, ya no se trata solamente de ser insertados en la historia universal sino de insertarse a su manera. Se introducen a tal grado que algunos de los concilios eclesiásticos, aquí en México, prohíben esas representaciones porque las hallan vinculadas con la cultura indígena.

Es cosa de pensar en un Robin G. Collingwood, que me diría: “no ha habido historia en serio más que a partir de los griegos, y luego en el mundo europeo”; de manera que si yo digo que aquí había historia, se carcajearía. Con Edmundo O’Gorman tuve ese altercado porque él era seguidor de Collingwood. De hecho, tradujo La idea de la historia. En el caso de Mesoamérica, incluyendo a los mayas, a la gente de Oaxaca, etcétera, sí hubo una cierta conciencia histórica. Basta con ir a cualquiera de los sitios mayas, a Uxmal, a Palenque, a Tikal, y ver las estelas. Y en esas estelas ¿qué hay? Hay registros calendáricos de entronizaciones, de guerras, de historias, una manera de conciencia histórica, aunque no de filosofía de la historia. Cuando los mexicas vencen a los de Azcapotzalco hacia 1431 con Itzcóatl y el consejero Tlacaélel, dicen: “En los libros de pinturas donde están nuestras historias hay mucha mentira. Vamos a quemarlos y vamos a escribir la verdadera historia.” Alguien me dirá: “ya ve usted, no les interesaba”. Al revés: les interesaba tanto que la querían reescribir.

En los códices, por ejemplo, mixtecos, que son los que nos dan más datos historiográficos, conjugaban el marco geográfico en el cual se iban deslizando los acontecimientos. Espacio y tiempo, como diría Kant, y así van apareciendo las fechas en un escenario con montañas y ríos, pueblos con sus glifos toponímicos y antroponímicos, y los hechos van ocurriendo mediante una conciencia histórica muy sui géneris. La prueba es que cuando se consuma la Conquista se empiezan a elaborar otros códices con la intervención de los frailes, como el Códice Telleriano-Remensis, el Vaticano A o muchos que tenemos de la época colonial, como el Azcatitlán. Es una manera historiográfica que da entrada a la cultura occidental. Ellos, sobre todo esos que mencionaba antes, están tratando de situarse no ya sólo en la historia sagrada sino en la historia universal.

Usted continúa la obra de los grandes cronistas e historiadores novohispanos –Sahagún, Las Casas, Clavijero–, quienes son también, por qué no decirlo, sus maestros espirituales. Pero de los que conoció usted en persona destaca el padre Ángel María Garibay K. ¿Nos puede hablar de él?

Mi primer contacto con él fue indirecto. Estaba yo estudiando en Los Ángeles, preparando una tesis sobre Las dos fuentes de la moral y la religión de Henri Bergson, obra que no estaba tan alejada de lo que serían mis intereses porque en ella entran varias culturas: los sufíes, los místicos, la religión dinámica. Y en ese momento caen en mis manos unas versiones de Garibay, la Poesía indígena de la altiplanicie, publicada aquí, en la unam, en la Colección del Estudiante Universitario. Empiezo entonces a leer expresiones como estas: “¿Podemos decir acaso palabras verdaderas en la Tierra? ¿Todo es como un sueño? ¿Qué rumbo podemos dar a nuestro corazón? ¿Qué podemos decir del Dador de la vida? ¿Hay vida o hay muerte después de la muerte? ¿Volveré a cuajar como cuajé por primera vez en el seno de mi madre? ¿Veré a mis padres?” Estos son los presocráticos, nada más que en náhuatl.

Del padre Garibay, cuando empezó a publicar, algunos dijeron –creo que atribuyéndoselo a Alfonso Reyes– que “como este padrecito conoce muy bien su Horacio y a los presocráticos, ahora les pone plumas de quetzal y resulta que son palabras verdaderas. Ni qué un indio fuera a plantearse esa pregunta”.

Así conocí a Garibay. Regresé a México y fui a ver al doctor Manuel Gamio, pariente mío muy cercano. Había escrito yo una obra de teatro, La huida de Quetzalcóatl, y le dije que si la quería leer. Me dijo: “La voy a leer, pero es mejor que la lea el padre Garibay, que ese sí sabe de eso. Háblale.” Le hablé a la Villa de Guadalupe. Garibay no tenía teléfono propio, pues tenía telefonofobia. De manera que le hablo y viene al teléfono: “Padre, quería yo hablar…” “¡Ya me esta hablando!” “Quisiera enseñarle…” “¡Qué, qué me quiere enseñar de qué!” “Que el doctor Gamio me dijo que si lo podía ver.” “Bueno, mire, venga el viernes a las seis, y si no viene me da igual.”

Ese fue mi primer contacto con Garibay. Naturalmente llegué bastante temeroso y me dijo: “Mire, le voy a regalar un ejemplar de mi Llave del náhuatl. Usted dice que quiere estudiar el pensamiento indígena, ¿sabe náhuatl?” “No, no sé náhuatl.” “Aquí en México”, continuó, “tenemos grandes helenistas que no saben griego, grandes estudiosos de Kant y Hegel que no saben alemán. Por eso, si usted quiere meterse en esto, tiene que saber náhuatl. Mire, venga en quince días, siga las lecciones de mi libro. Tiene usted que saber tres o cuatro lecciones. Si no las estudia, mejor no venga porque yo no pierdo el tiempo ni con tontos ni con flojos.” Me puse a estudiar.

Garibay era un profesor extraordinario de la Facultad de Filosofía y Letras. Había recibido, con Gamio, con Jaime Torres Bodet, con Reyes, un doctorado honoris causa cuando el cuarto centenario de la Universidad. Por eso después fui a ver a Garibay y le dije: “¿Quiere usted dirigirme la tesis?”, y responde: “¡Ay!, ¿por qué le tengo que dirigir a usted?” “Bueno, porque usted es un profesor extraordinario.” “Pues sí, por eso soy extraordinario, para no tener que hacerlo.” Total, aceptó.

Tuve que mover cielo y tierra para que se admitiera mi estudio de la filosofía náhuatl. Tomé cursos con Garibay y con Justino Fernández, que acababa de hacer su tesis sobre la Coatlicue y tenía una especie de historia de las ideas estéticas aplicadas al arte indígena. Tardé como tres años y medio en hacer la tesis y tuve la temeridad de ponerle como título La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Llegó el día del examen y presidió el examen el doctor Francisco Larroyo, director de la facultad, un filósofo neokantiano que no creía en los indios. Vinieron el padre Garibay, Justino Fernández, el secretario de la facultad, Juan Hernández Luna, un michoacano extraordinario que había sido discípulo de Samuel Ramos. Cuando ya estaba muy mal de cáncer, en la Universidad Michoacana le hicieron un homenaje a Hernández Luna y yo fui expresamente porque él me había dicho: “Yo lo apoyo a usted. Yo lo apoyo. Sí creo que hay un pensamiento indígena.” Y así se desarrolló el examen. Al terminar, Garibay me dijo: “Lo felicito mucho.” “Pero ¿por qué, padre?”, le pregunté. “Porque le contestó a Larroyo. Yo no entendí nada de lo que preguntaba, que quién sabe qué con la inflación de conceptos.” Bueno, me aprobaron con mención honorífica. Algunos filósofos de aquí se retorcían de risa, dicen: “Qué imbecilidad será esta.” Un famoso profesor de aquí de Estéticas que se decía “marqués”, ya no le doy más pistas, vio en la mesa de Justino Fernández La filosofía náhuatl… y dijo: “Y esta necedad ¿qué es?”

Como a los quince días hubo una comida que daban los Porrúa a varios de los que publicaban con ellos, y estaba este señor con el padre Garibay, que me llamó y le dijo: “Mire usted, le voy a presentar a un idiota.” Dice: “¡Que qué!, ¿oí bien?” “Le voy a presentar al señor León-Portilla, que es un idiota.” “¿Por qué es idiota?” “Porque figúrese usted que él cree que los indios piensan.” “Ay –dice–, yo de eso no sé nada.” Le respondió Garibay: “Si no sabe, cállese entonces.”

Así me fui abriendo camino. Durante mucho tiempo creían que estaba yo loco. Ni se tomaron la molestia de leerme. Ahora puedo decir con gozo que el libro se ha traducido al alemán, al francés, al inglés, al ruso y se está traduciendo al croata. Hace poco participé en un congreso internacional de filosofía. Aceptaron que hablara yo de esas “necedades”, porque al fin y al cabo ¿qué es la filosofía? Es la reflexión que hace el ser humano –todos somos filósofos– sobre una serie de problemas. Cuando escribí La filosofía náhuatl no lo hice nada más por interés académico sino por interés vital. Yo era casi escéptico –sigo siendo casi escéptico– pero me encontré un pensamiento que es poesía, flor y canto. Hay un diálogo precioso, por ejemplo, en que va apareciendo una serie de sabios para tratar de decir qué es la flor y el canto, y al final se dice: “tal vez sea la única manera de decir palabras verdaderas”. Entonces echamos a un lado a Hegel, a Santo Tomás de Aquino y hasta a Aristóteles, y nos quedamos con la flor y el canto. En ese sentido me quedo con Bergson. Él es también flor y canto.

Así fue mi relación con Garibay. Después lo seguí viendo hasta que murió en 1967. Yo era ya director de este Instituto de Investigaciones Históricas y él era investigador. Yo le decía: “Padre, tiene usted que mandarme su informe de actividades.” “¡Yo no le mando nada!”, respondía. “Pues me lo tiene que mandar.” Acabé por hacerle el informe, dirigido a mí mismo. “Nada más fírmele ahí.” Tenía fama de ser hombre cascarrabias. Yo, la verdad, tuve con él una relación cordialísima. Hay quien dice: “Ah, pero sus traducciones tenían muchos defectos.” Si no fuera por los trabajos de Garibay, casi nadie se dedicaría ahora a estas cosas. Garibay trabajó mucho. En su Historia de la literatura náhuatl nos revela el caudal gigantesco de fuentes que hay. De manera que aunque haya cometido errores, ¿quién no los comete? A mí me decía: “Mire, usted no sufra con las erratas de los libros, aunque sean gordas, no importa.” “¿Por qué, padre?” “Dios omnipotente –dice– hizo este mundo y estamos llenos de erratas, que somos nosotros, y no nos quitó. Así que no se inquiete usted mucho.” Ese era Garibay.

¿La obra de Garibay es una respuesta al desprecio hacia las civilizaciones indígenas, al racismo de, por ejemplo, un José Vasconcelos en su última época?

Claro. Hay unos programas de televisión en que aparecen Vasconcelos, Alfonso Junco y Andrés Henestrosa, que luego la universidad ha vuelto a sacar, y es terrible ver allí a Vasconcelos. Da tristeza. Lea usted el prólogo a la Breve historia de México (1939), donde dice: “Y qué tenemos de los indios, la otra sangre de nuestra sangre… Nada, porque nada de lo que hicieron valía la pena conservarse.” ¡Así dice!, ¡terrible! Y a mí Gamio me contó cosas terribles de Vasconcelos que prefiero no contar porque no puedo demostrarlas. Vasconcelos llegó a una actitud fascistoide casi, era partidario de Franco. No sé por qué terminó así.

Garibay levantó otra bandera. Yo por eso venero profundamente a Gamio y a Garibay. A Gamio también lo han acusado de que quería aplicar el método de Franz Boas para que los indios dejaran de ser indios y se volvieran culturalmente mestizos. Eso es falso de toda falsedad. He espigado sus obras y en un pequeño trabajo, Pueblos originarios y globalización, muestro que las afirmaciones de Gamio casi coinciden con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar: que los indios se gobiernen internamente, con sus representantes en las cámaras: que aprovechen las riquezas de sus territorios, que sus lenguas se mantengan, que se cultive la literatura. Eso no es Franz Boas, a quien, además, no deben de atacarlo porque él fue quien, en Columbia University, inició mucho de la moderna antropología, exigiendo a sus alumnos que aprendieran la lengua del pueblo indígena con quien trataban. Vaya usted a saber si hoy día los antropólogos mexicanos conocen la lengua indígena de aquellos con quienes trabajan.

Las lenguas indígenas no sólo persisten sino que tienen una expresión literaria contemporánea que usted ha recopilado y divulgado. En 2004 publicó usted una antología, junto con Earl Shorris, Antigua y nueva palabra. Quisiera saber cómo lee usted la poesía actual de los indígenas tras haber rescatado el acervo precolombino, de la Conquista y del virreinato. También me da mucha curiosidad, finalmente, saber cómo leen los escritores indígenas actuales a sus clásicos, si es que los consideran sus clásicos. ¿Usted ha leído con ellos, por ejemplo, Trece poetas del mundo azteca?

Antes voy a recordar una frase de Gamio, que me decía siempre: “¿Te interesa el indio muerto? No te fijes nomás en el indio muerto, chico, piensa en el indio vivo.” He procurado seguir siempre ese consejo, porque el indio vivo es el heredero primario de todo eso. Y antes de que Garibay y yo contribuyésemos a rescatarlo, hubo precursores en Alemania. Ellos habían hecho traducciones y las publicaron como ediciones de etnología en un instituto alemán, que no trascendían. Leerlas, en el mundo de habla hispana, era un poco como ir a importar pulque a Alemania. Se hicieron, a veces, traducciones de traducciones del alemán, como las de Konrad Preuss; los textos que recogió entre los mexicaneros de Durango han sido traducidos no de náhuatl sino del alemán.

Me empecé a vincular con la literatura indígena que se produce actualmente gracias, primero, a Fernando Horcasitas, quien se dedicó a recoger textos modernos. Confieso que al principio yo decía: “Pero si tenemos tantos textos antiguos, para qué vamos a desviar la atención hacia los modernos.” Pero poco a poco fui cambiando de opinión. Qué barbaridad, quedé maravillado. Horcasitas tenía una señora “informante” que se llamaba doña Luz Jiménez, de Milpa Alta. Hablaba náhuatl perfectamente y la tenía, como decían entonces, de “informante”. Ella iba a su casa, yo alguna vez fui también, y le dictaba una historia náhuatl y el otro apuntaba y luego ella misma le ayudaba a hacer la traducción, que es como hacen muchos investigadores, malamente, porque no saben bien la lengua. Doña Luz Jiménez era una persona excepcional y le dio muchos textos a Fernando, quien un día me dijo: “Yo los quiero publicar como material de lectura para mis estudiantes.” “No –le dije–, no como material de lectura. Son valiosísimos.” Yo le ayudé con el título, Memoria náhuatl de Milpa Alta / De Emiliano Zapata a Porfirio Díaz. Es maravilloso el libro cuando dice: “un día oímos como que tronaba el cielo”. Se referían a que había estallado la Revolución. Ella, doña Luz, quería ser maestra e iba contando cuadros maravillosos. Hay varias ediciones, está traducido al inglés.

Fernando se interesó también por el teatro náhuatl. Publicó aquí en la UNAM una serie de piezas de teatro que yo prologué, sobre todo de evangelización, y otro libro sobre las danzas de la Conquista. Hablo de 1949, 1950, entonces no había muchos autores indígenas. Había alguno que otro: don Fidencio Villanueva en Milpa Alta, que escribía pequeños poemas; un señor Villamil en Tepoztlán, o Mariano Rojas, que creo que era sacerdote y también escribía en náhuatl. ¿Cómo empezó a surgir eso? Yo daba conferencias en El Colegio Nacional y empezaron a venir varios de Milpa Alta, otros nahuas de la Huasteca Veracruzana como Natalio Hernández, como Librado Silva Galeana… Hacia los años cincuenta no había, excepto unos cuantos, quien se dedicara en serio a cultivar su propia lengua, a escribir literatura. Empezaron a venir algunos maestros, casi todos normalistas, cuando daba yo conferencias sobre los poetas indígenas. Y estas cosas les empezaron a atraer, me venían a ver mucho. “Yo quiero ir a sus clases”, me decían. “Bueno, pues ven como oyente.” Y así he tenido al tecuhtli Alfredo Ramírez, de Xalitla en Guerrero, y a otros de la Huasteca Veracruzana, de Puebla, de Tlaxcala y de aquí del DF.

Al principio, cuando llegaban de varios lugares no se entendían entre sí. ¿Por qué? Porque las variantes del náhuatl desde la época prehispánica han sido intensas. No nos debe de extrañar: el italiano o el alemán tiene una variedad tremenda. Pero yo les decía: “Vamos despacito. A ver, ¿cómo dices tú ahora?” “Yo digo áxatl.” “Y tú, ¿cómo dices ahora?” “Yo digo aman.” “¿Y cómo decían antiguamente?” “Pues axcan.” Me empecé a hacer su amigo y pude platicar con ellos. Antes no tenía con quién hablar.

Recibió de ellos la dimensión coloquial del lenguaje.

Totalmente. Se me presentó, me acuerdo, otro escritor que sigue viniendo, Cayetano Juárez. Me dijo: “Yo soy Cayetano Juárez de la Huasteca Hidalguense, mi lengua es el náhuatl. ¿Me deja venir a su seminario?” “A ver, ¿dice usted que náhuatl? Lea aquí por favor para ver si lee el náhuatl”, le digo, y me responde: “El náhuatl no se escribe.” “¿No se escribe? No me diga que no se escribe. Mi esposa ha publicado una obra que se llama Tepuztlahcuilolli en que registra cerca de tres mil títulos impresos.” “¡Ah caray! –me dijo–, yo no sabía.” “Pues ahora ya lo sabe.” Y le pregunto: “¿Usted qué profesión tiene?” “Soy abogado penalista, ojalá que no requiera de mis servicios.” Bueno, sigue viniendo, ya dejó lo de abogado penalista y se dedica a lo del náhuatl.

Con el paso del tiempo Carlos Montemayor, por ejemplo, ha hecho un trabajo espléndido con los talleres literarios, sobre todo con tzotziles, tzeltales, mayas y yucatecos, para que se formen como escritores, y para que aprendan a escribir en castellano. ¿Por qué? Porque ellos vienen a hacer su propias traducciones, y si las hacen mal van a decir: “Es una literatura de a cuartilla que no vale nada.” “¿Y quién va a leer nuestras cosas?”, me preguntan. En la medida, les respondo, en que haya más gente que conozca la educación bilingüe, que pueda leer, que realice la lectura de los escritos en la propia lengua, se leerá más. Ayudarán, en el ínterin, los programas radiofónicos, las radios comunitarias en lengua indígena…

Natalio Hernández, Juan Gregorio y otros crearon la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, la Asociación de Profesionales en Lengua Náhuatl… Así se empezaron a consolidar estos grupos, venciendo poco a poco la resistencia. Cada lengua es como una atalaya. A partir de ella se contempla el mundo. Para conocer la mente humana el mejor camino es estudiar las lenguas.

Fui miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, y cuando venían filósofos para elegir a su director les decía: “En vez de ser eco de ecos, de filosofías europeas, de manera que si hoy hay existencialismo, todos somos existencialistas, les voy a dar un consejo: traten de ver cómo se conceptúa, cómo es el proceso cognoscitivo en una lengua indígena. Eso sí es filosofía, y van a descubrir paradigmas mentales que ni sospechan. ¿Cómo segmenta la realidad la mente de un zapoteco?”

Horcasitas murió muy joven, de 55 años. Carlos Montemayor sigue trabajando. Víctor de la Cruz, del Istmo de Tehuantepec, escribe muy bien en lengua zapoteca. Es doctor, hizo su tesis conmigo sobre el pensamiento de los zapotecos. Hay un purépecha, Irineo Rojas, que estudió física en Alemania y es defensor también de su lengua. Hay mazatecos y hay ñañús. Un ñañú acaba de traducir al otomí La visión de los vencidos.

Al principio, los escritores indígenas caían mucho en los ritornelos, en llorar su desgracia o en copiar textos antiguos, ante lo cual yo les decía: “Ustedes, como cualquier literato de hoy, pueden crear, inspirarse en el pasado.”

Así empieza toda literatura y usted ha tenido la suerte no sólo de ser testigo sino partero de una nueva literatura.

Así empieza. Creo que los escritores griegos modernos así han de haber empezado, inspirándose en Sófocles o en otros autores de la antigüedad clásica.

¿Tiene algún recuerdo de la experiencia de ellos leyendo la poesía mesoamericana?

Era una verdadera vergüenza que los descendientes de quienes concibieron eso no tuvieran acceso a los libros de sus ancestros. Le voy a contar dos experiencias. Una de ellas tiene que ver con que hemos organizado, en el grupo del seminario de cultura náhuatl y el grupo de Montemayor, reuniones de hablantes de lenguas indígenas, que en náhuatl se dice Nahuanechiconixtli, en lugares como Milpa Alta, Santa Ana Tlacotenco… La gente viene, pero por desgracia son más bien viejos. Las lenguas, si no se refuerzan, están siempre en peligro. Cuando ya son solamente cuatro sabios los que hablan cierta lengua, es ya un momento artificial: el kiliwa, el paipai, el tipai, el cucapá en el norte de México, en Baja California, tienen cincuenta, sesenta hablantes, y se van a San Diego o a Ensenada. ¿Qué pasa cuando muere una lengua?, dice un poema en náhuatl. Es terrible, la humanidad se empobrece, para acabar pronto.

Librado Silva Galeana y otros más publicaron una antología de textos antiguos para distribuirla entre ellos mismos. Jorge Cocompech, que es maya de Yucatán, tiene un libro muy bonito, Los consejos del abuelo. Del mundo maya también está Briceida Cuevas Cob, que escribe magníficamente bien. Hay varias mujeres que escriben, una hija del maestro Toledo, Natalia Toledo, por ejemplo. Entre los zapotecos, sobre todo entre los del Istmo, ha habido siempre una tradición literaria; podemos encontrar textos escritos en 1890. Víctor de la Cruz, autor de La flor de la palabra, arranca con inscripciones que están en estelas de Monte Albán y termina en la actualidad: 2,500 años de literatura.

En el quinto centenario, en 1992, pensé que podíamos publicar una obra importantísima en náhuatl, los Huehuehtlahtolli. Huehuehtlahtolli quiere decir “palabra antigua” o “palabra de los viejos”. Bernardino de Sahagún decía que valen más que los sermones: son consejos al nuevo gobernante, a la muchacha y al muchacho cuando se van a casar, cuando nace un niño, cuando alguien acaba de morir. Es la sabiduría decantada. Sahagún decía en el libro vi de su obra: “Aquí esta la filosofía moral.” Se conocen varias recopilaciones de los Huehuehtlahtolli: la que hizo Sahagún cerca de 1546, pero hubo otra antes que hizo fray Andrés de Olmos, que recogió a partir de 1533, la recopilación más temprana. Bueno, pues esa recopilación se publicó en Tlatelolco en 1600 y no había más que dos ejemplares truncos, uno en la John Carter Brown Library y otro en la Universidad de Filadelfia. Conseguí que me enviaran fotografías, y los armé. Y le dije a mi amigo Librado: “Librado, yo hago la introducción y tú lo traduces. O si tú quieres la hacemos, pero yo quiero que tú seas el traductor.” “¿Y por qué lo quieres así?”, me preguntó. “Para que sea uno del mismo linaje el que mantenga la lengua”, le respondí. Él, que habla una lengua muy parecida al clásico, lo tradujo y lo publicamos.

Hay lenguas indígenas que no van a morir. Quizá voy contra la opinión de muchos que dicen: “¡Ay, qué lástima que haya tanta Babel aquí! El ideal es que todos hablemos español.” He tenido ocasión de hablar en asambleas de la Academia Mexicana de la Lengua, en la primera reunión de la lengua abierta, en Valladolid, hará como siete, ocho años. Estaban el rey y el presidente Fox, y les dije: “Señores, un tesoro tenemos: las lenguas indígenas. La lengua española desde que nació convivió con muchas lenguas. Convivió con la madre de ella, que era el latín; convivió con la lengua d’oc; convivió con los dialectos italianos; convivió con el vascuence; convivió con el catalán; y después cuando se abrió el mundo convivió con centenares de lenguas, y eso enriqueció a la lengua española, porque tenemos palabras de todas esas lenguas. Y también del náhuatl han pasado a la lengua universal castellana un buen número de palabras. Son centenares que han enriquecido nuestro léxico, nuestra fonética, nuestra manera de estructurar la oración. La lengua española tiene una responsabilidad: respetar estas lenguas y no matarlas, no cometer un crimen, un idiomacidio o lengüicidio, sería terrible. Debemos apoyarla.” Y he logrado que en la Academia haya gente que sepa lenguas indígenas, y voy a lograr que entren algunos indígenas a la Academia. No puede haber un representante de las sesenta y tantas lenguas indígenas, porque entonces ya sería la Academia de las Lenguas Indígenas, pero sí por lo menos de las tres o cuatro principales: el náhuatl, el maya yucateco, el zapoteco y el mixteco.

Regresando al pasado, ¿ignoramos casi todo sobre el mundo indígena durante la guerra de Independencia y durante la Revolución mexicana?

Ignoramos casi todo. Es evidente que la Independencia nos trajo la posibilidad de escoger nuestro destino y de no ser tributarios de un país extranjero. No sé si habríamos encontrado nuestro destino de otro modo. Y la Revolución, ¿qué nos trajo? Fue un sacudimiento tremendo, quizá, pero puso en contacto a la población mexicana del norte y del sur. Nos trajo ciertas conquistas sociales, como la restitución de las tierras comunales.

Los indígenas en la época colonial, ¿cómo estuvieron? Fueron pateados y encomendados. Pese a que hubo epidemias terribles y por poco desaparecen, legalmente tenían personalidad jurídica, se reconocían sus instituciones políticas, económicas. Con cierta ambivalencia se reconocían sus lenguas, sobre todo con los Austrias; con los Borbones ya no tanto porque ellos, como buenos franceses, eran unos centralistas terribles. Llegó entonces el arzobispo Lorenzana, después cardenal de Toledo, a decir en una circular a sus párrocos que no rezaran nunca en lengua indígena porque era falta de respeto a Dios. A ese grado.

Contra lo que se cree, la política de los españoles no fue, hasta el siglo XVIII, la de una castellanización virulenta.

Los Austrias habían gobernado muchos territorios de Europa donde hablaban checo y una serie de lenguas diferentes, y por ello eran tolerantes. “Hay otras lenguas en nuestros reinos de ultramar, se hablan…”, presumían. Los franciscanos incluso llegaron a pensar que el náhuatl fuera no sólo la lengua franca sino aquella en que se enseñara todo a los indios. Pero hay un libro de un historiador, Hammet, que muestra cómo las tierras de los indios iban reduciéndose porque los hacendados muy ricos, con mañas y artimañas, lograban comprarles y expandían la hacienda, y los indios pasaban a ser peones. Naturalmente eso creaba un ambiente de odio. Hay casos anteriores a 1810 en que hubo rebeliones de indios en que incluso mataron a hacendados. Viene entonces la guerra de Independencia.

Admiro a Hidalgo. Era un hombre inteligente, que había sido rector del Colegio de San Nicolás en Michoacán, había escrito tratados sobre el método de estudiar la teología y se interesaba por el cultivo de la seda. Hallándose en Dolores, Guanajuato, en una casa con españoles, por la noche viene Allende y le dice: “Ya se ha descubierto la conspiración.” Dejó a los españoles, se fue corriendo y soltó a los presos, entre los cuales había muchos indígenas. Junta al pueblo y le siguen muchos indígenas. Lucas Alamán describió el momento en que Hidalgo salí de Dolores así: “No parecía un ejército. Venían los peones en cuadrillas con sus jefes, traían lanzas, flechas, arcos, hondas, uno que otro traía un fusil viejo, venían con mujeres y niños cargando. Parecía más un pueblo trashumante que un ejército.”

Para la hora de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que fue terrible, Hidalgo ya llevaba como cincuenta mil indios y tenía el batallón de la Reina, que en Celaya se pasó de su lado, un batallón que comandaba Allende, pero el grueso eran indios. Durante la toma de la Alhóndiga, se empiezan a llenar todas las calzadas de los alrededores con indígenas, quienes llevaban hachas y con sus ondas tiraban a las ventanas. Los españoles llenaron frascos con pólvora, los arrojaban y mataban a un montón de indios. Hasta que por fin los indios lograron entrar, bien sea con el Pípila, con piedras o con una madera con la que rompen la puerta.

Tengo documentados a más de cincuenta caudillos indígenas. No eran nada más carne de cañón, había también caudillos, y muchos de ellos terminaban fusilados o ahorcados o muertos en batalla. Hubo casos en que fusilaron a mil indios; colgaban la cabeza de sus jefes, como hicieron con la de Hidalgo. Fue intensísima la participación de los indígenas. Hubo un indio al que le llamaban “el capador” porque a cuanto español cogía lo capaba. Ahí tienes una muestra del odio terrible que había. Por ese tiempo se expide la Constitución de Cádiz de 1812, y luego en Apatzingán la de Morelos, en 1814, y, ya consumada la Independencia, la de 1824. Y todas esas constituciones parten de la idea liberal de un concepto de ciudadanía nuevo: todos somos iguales, no hay nadie que sea superior, y toda idea de las castas hay que abolirla.

Se esperaba que, al integrarse, gracias a la igualdad civil, desaparecieran los indios.

Exactamente. Nadie debía tener ningún privilegio ni leyes especiales ni nada. Todavía usted les dice a muchos abogados que los indios deben tener leyes especiales y les parece una locura. Los indios empezaron a ser borrados del mapa, y luego los gobiernos republicanos acentuaron eso cada vez más, y los indios fueron perdiendo las tierras que tenían. Con las leyes de Reforma lo que tenemos es el golpe de gracia porque, al suprimir la propiedad comunal de la Iglesia, se cargan también a las comunidades indígenas, y los voraces compran esas tierras y el latifundismo crece de una manera terrible.

Dice Gonzalo Aguirre Beltrán que eso ayudó mucho al mestizaje. Pues sí, claro, porque, al quedar desenraizados los indígenas de sus comunidades, se empezaron a mezclar. Para mí –y no es una idea nueva: está en los estudiosos del siglo XIX, en los socialistas, en Jean Meyer– los indios se encontraron peor que antes, desprotegidos totalmente. ¿A qué apelaban, a quién? Antes, por lo menos, se podía apelar al tribunal indígena.

En la Revolución se repite lo mismo. Es obra de indios e indios e indios… ¿Y qué sacan? Por lo pronto, que mataran a muchos. En la época de la Independencia algunos creyeron que se iba a restaurar el orden prehispánico, incluso Bustamante fue muy dado a pensar eso. Cuando estaba Morelos en Chilpancingo le hizo un discurso que decía: “Invoco a los manes de Cuauhtémoc y de la matanza del Templo Mayor y de quién sabe quién. Ya vendréis desde el día funesto, el 13 de agosto, el día de vuestra destrucción. Mañana, con la constitución de Chilpancingo, será el día de vuestra liberación.” Palabras bellas pero nada más.

Curiosamente aquello cambia, durante un breve tiempo, con Maximiliano, cuya actitud contrasta con la de Benito Juárez hacia los indígenas.

Conseguí hace tiempo una colección de los decretos en náhuatl de Maximiliano, traducidos por Faustino Chimalpopoca Galicia. Son básicamente del fundo legal de los pueblos, registrados con la intención de restituir la propiedad comunal. A Maximiliano le interesaron los indios románticamente; tenía su preceptor imperial de náhuatl, el mismo Chimalpopoca Galicia. Cuando estaba sitiado en Querétaro le daba lecciones de náhuatl, un poco ingenua la cosa. Maximiliano se interesó por los indios, el pobre.

Pero ahora vamos con don Benito. A Juárez le decían “el indio”, a veces sin cariño, como “el indio ese”. Sus leyes de Reforma fueron desastrosas para los indios. Decía Vallarta, el famoso Ignacio L. Vallarta: “Se nos ha reprochado que al hacer la constitución y al incorporar las leyes de Reforma no pensamos en los indios. Claro que los tuvimos presentes todo el tiempo: queríamos que fueran como nosotros. Que quiten esas instituciones tontas como la propiedad comunal. Hasta que sean como nosotros estarán bien.” Cuando se acababa de recibir de abogado, fueron unos indios zapotecas con Juárez para pedirle que los defendiera del cura que les cobraba mucho por las misas y los entierros, y Juárez fue y los defendió, y logró algo. En ese pueblo gobernaba un liberal, pero cambió todo y quedaron los conservadores, y entonces volvió Juárez y lo metieron preso por defender a los pobres del pueblo aquel. Estuvo como tres meses preso. ¿Qué otras cosas hizo Juárez? Expidió tres o cuatro decretos condenando a muerte a aquel que llevara indios mayas a Cuba, porque por los años en que estaba él ya de gobernante, por 1862, había yucatecos ricos que querían debilitar cada vez más a los indios por la guerra de castas, y entonces fingían un contrato con un español de Cuba para sus plantaciones.

Luego, cuando fue gobernador de Oaxaca, tuvo otras disposiciones para controlar la leva de indígenas, porque los indígenas eran los primeros en ser pescados para el ejército. Imagínese cómo estarían las tropas mexicanas en la guerra con Estados Unidos. En la batalla de El Álamo con los texanos, cómo estarían. Todavía en la época de Porfirio Díaz a veces les pintaban de negro las piernas para que pareciera que traían botas, pero estaban descalzos. Cómo iban esos pobres indios: con unos harapos, su cama de petate, un rifle viejo de mecha, mal comidos, junto con los otros fuertotes que venían de voluntarios. “No debemos de permitir la leva”, dijo Juárez. Bueno, sería una mentira decir que fue una persona concentrada en defender a los indios, pero en ciertos momentos sí se preocupó por ellos.

¿Y qué pasa con el indígena en la Revolución?

Lo mismo que en la guerra de Independencia: muchos se levantan en las haciendas. ¿Por qué? Porque odiaban a los hacendados y a los administradores, que generalmente eran españoles. Me van a decir: “Los Serdán no eran indígenas.” Pero eso no quita que Álvaro Obregón haya traído en sus ejércitos a yaquis y mayos, y Zapata a nahuas. Hubo una presencia indígena enorme. Nada más vea las fotos del Archivo Casasola: todos los pelones esos, incluso los del gobierno, eran indios. ¿Y qué sacaron? Muchos, morir: otros, recuperar sus tierras, con el artículo 27 de la Constitución de 1917, que dice más o menos así: “tendrán derecho a los ejidos los que eran condueñazgos, o las tribus”. Las tribus: pensaban que la palabra tribu era náhuatl. Fue muy poco afortunado decir las “tribus”.

Los críticos de Lázaro Cárdenas dicen que repartió muchas tierras pero no ofreció medios para cultivarlas. Y era verdad en gran parte: si los indígenas hubieran tenido medios, estarían hoy florecientísimos, pero vaya usted a Chiapas, entre los tzeltales, tzotziles, tojolabales, o vaya a la Mixteca, y al regreso me platica cómo están los cultivos. Hoy que hay agricultura tecnificada en gran escala, ¿qué puedo hacer con media hectárea? Ni para comer. La prueba es la actualidad de las demandas indígenas. Para mí, el aldabonazo de la rebelión en Chiapas fue para despertar a los mexicanos: “¿Creías que ya no había indios? Paque te enteres, sí hay indios.” Y recuerdo lo que ellos dicen: “Nunca un México sin nosotros.” Ellos no quieren soberanía sino autonomía. Recuerdo que una vez el presidente Zedillo fue al Colegio Nacional, yo le empecé a alegar, y me dijo: “A ver, ¿quién me define qué es la autonomía?” “Cuando quiera yo se la defino”, le respondí. No confundamos autonomía con soberanía. En la universidad somos autónomos. ¿Por qué? Porque elegimos a nuestras autoridades, nos gobernamos internamente con arreglo a nuestros reglamentos, organizamos libremente nuestros planes de estudio, administramos nuestro presupuesto. Ningún grupo indígena que yo sepa quiere hacer la república de los tojolabales. Tendría que estar loco. Y además llevan la bandera mexicana.

Tristeza o desesperanza, no lo sé. Yo digo que hoy hay una conciencia mucho más generalizada, incluso entre los indígenas. Mucha gente pensante está de acuerdo con la actitud de los indígenas y sus demandas. Aunque naturalmente hay gente que no quiere oír hablar de eso, de los indios “pata rajada”.

En los últimos años los indígenas americanos han aumentado. Por ejemplo, en Brasil hay estudios de antropólogos que dicen que, a principios del siglo XX, no llegaban a doscientos mil en Brasil, y ahora se acercan a millón y medio. En Estados Unidos por el año 1930 habría 250 mil indios, y ahora pasan de dos millones. En México hubo un censo en 1921, el llamado “censo de las razas”, y ahí ponían que eran 4 millones 700 mil indios. Ahora son 13.7 millones, según el Consejo Nacional de Población. Han aumentado, pero ha habido grupos indígenas que desaparecieron, por ejemplo los ópatas. Ya no hay ópatas, pero no los mató nadie. Se fueron mestizando.

El mestizaje fue un símbolo de la Revolución mexicana cuya veracidad no sólo ideológica sino demográfica ha sido muy cuestionada…

El mestizaje es un proceso natural que existe siempre. Oponerse a él de forma violenta sería estúpido. Pienso que hay argumentos para creer que varios grupos indígenas, no todos, se van a conservar y serán una riqueza para México, un baluarte contra la globalización cultural rampante. Ellos han soportado contra viento y marea cinco siglos de persecución y mantienen muchas de sus costumbres, de sus lenguas y de su visión del mundo. “¿Qué cosa es su visión del mundo?”, se preguntarán. Pues la que tiene mucha gente en México. A ver, pregúntale a un taxista: “¿Tú a quién le rezas, mano?” “Le rezo a nuestra madre de Guadalupe.” “¿Nada más?” “No, también a nuestro padre Jesús.” “¿Ah sí?” Es la manera de concebir la divinidad en el mundo mesoamericano, y no es una aberración. En Inglaterra Juliana de Norwich decía que Dios es hembra porque es el principio cósmico. Los cuáqueros dicen que es nuestro padre y nuestra madre, y que es un machismo espantoso el de la Trinidad pues impone a tres hombres que se aman.

Eso nos llevaría a la naturaleza del cristianismo en México, tal cual se forja, aindiado o sincrético, durante la Nueva España.

Una vez Stanley Ross me pidió que diera una conferencia sobre el tema en el Seminario Episcopalista del sureste de Estados Unidos. En pocas palabras les dije: “El cristianismo es judío, pero después San Pablo inventó un cristianismo nuevo. Inventó un cristianismo helenístico: el Logos y los prósopos. Si Jesús en la Última Cena le dice a un apóstol ‘tú eres el Logos’, ¿qué es eso del Logos? Entonces el cristianismo se volvió helenístico.

Entonces yo les di mi remate: “En Mesoamérica hubo otra interpretación del cristianismo. Aquí se hace tlamacihualitztli, que significa merecimiento. Los que van a Chalma se van azotando, no, como en el cristianismo, por la sangre de Cristo sino por su propia sangre.” Eso me lo decía Garibay, y lo creo.

Hay muchos elementos de origen prehispánico en nuestra visión del mundo: la manera de comportarnos, la manera de hablar es mucho más indígena que española. Yo estoy casado con una extremeña, de manera que conozco muy bien España. Conozco a los españoles, son muy diferentes. Decía Henestrosa: “Los españoles hablan como mandando y los mexicanos como temiendo.” Un poco es verdad, ¿no?

■

Al final, la entrevista se convierte en una conversación entre Andrea Martínez Baracs, Nicolás Echeverría y yo con León-Portilla, quien vuelve a su pasión, la literatura indígena contemporánea, y recuerda Las lecturas del libro de doña Luz Jiménez y cuenta cómo se hizo ese libro. Primero, como material didáctico para enseñar náhuatl. Después, se transformó en materia literaria y académica. Finalmente, concluye León-Portilla, ha quedado como lectura de los propios nahuas, que lo tienen, subraya él, como “la Biblia de ellos mismos”. ~

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.