Escribo estas líneas el último día de agosto, que es también el último día del Festival de Salzburgo. Hace un rato la oficina de prensa difundió su reporte final de esta edición: 31 millones de euros recaudados mediante la venta de entradas; 256,600 localidades compradas por espectadores de 88 países distintos. En promedio, las funciones estuvieron ocupadas en un 98.4% de su capacidad. Este año se presentaron 12 óperas distintas (43 funciones en total), 90 conciertos y 9 espectáculos dramáticos. Casi todas las funciones de óperas y conciertos se llevaron a cabo en estas salas: el Mozarteum, la Felsenreitschule, la Haus für Mozart y la Grosses Festspielhaus.

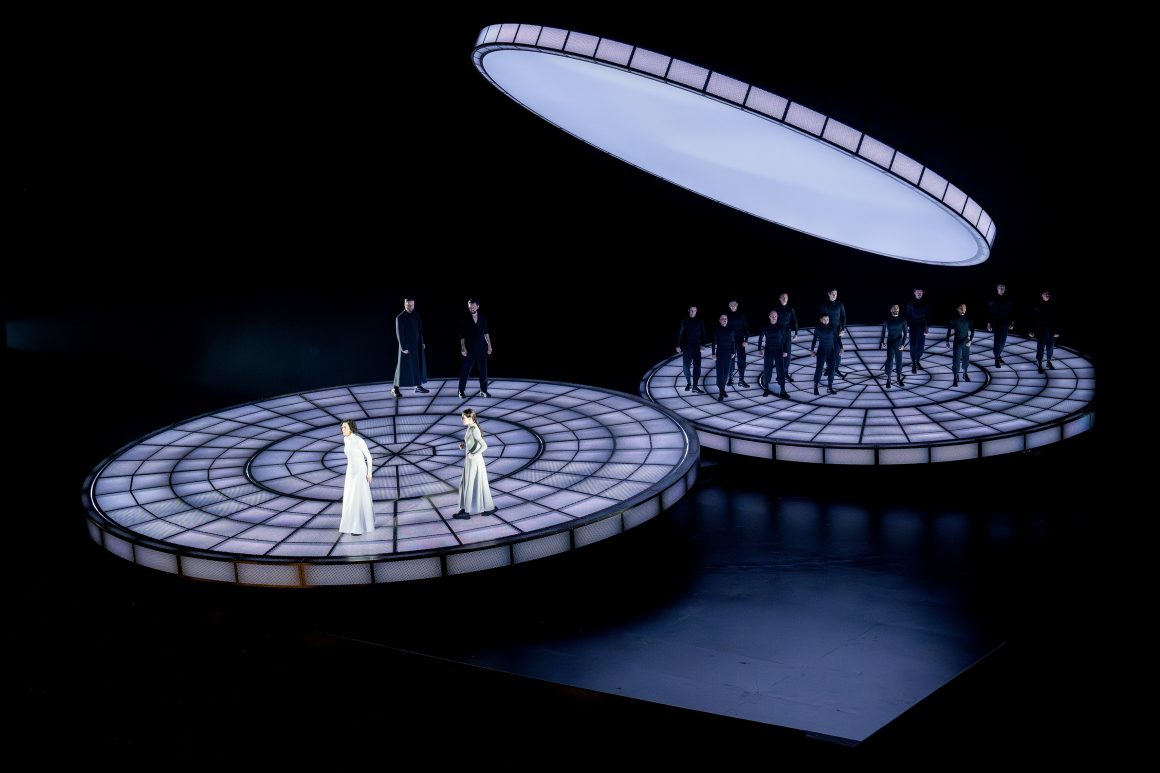

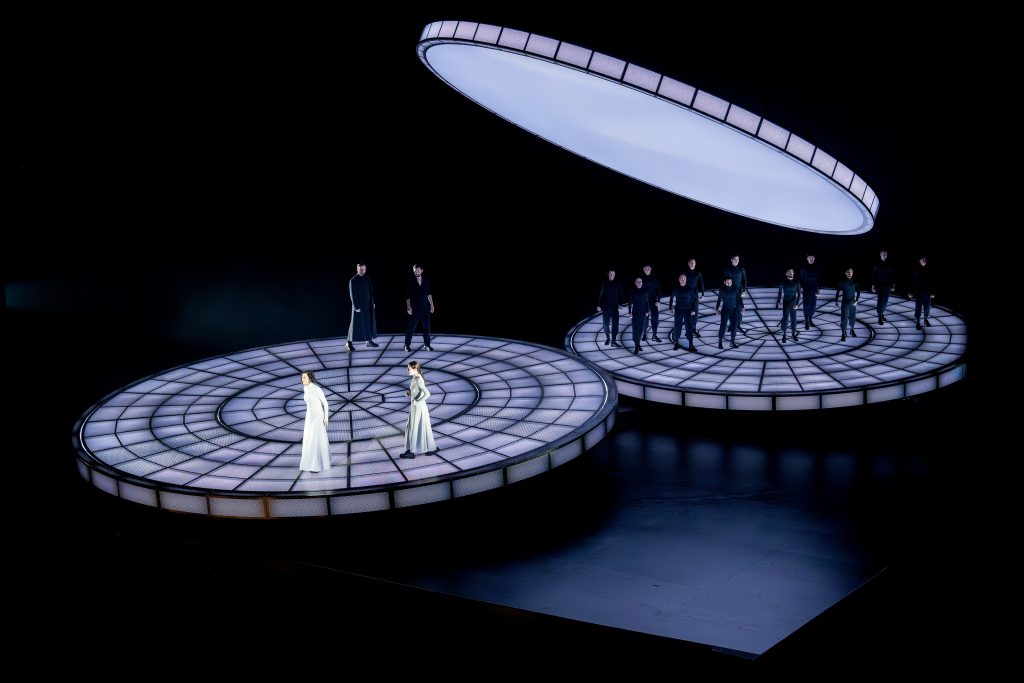

El lector puede darse una idea de lo increíblemente difícil que debe ser producir este festival teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la Grosses Festspielhaus el sábado 16 de agosto a las 11 de la mañana hubo un concierto orquestal, a las 19 se presentó la ópera Maria Stuarda (con una de las escenografías más complicadas que este cronista haya visto alguna vez: dos discos giratorios de unos diez metros de diámetro –donde estaba repartido todo el elenco– que rotaban sobre su propio eje pero también se trasladaban por el escenario, y un tercero por encima), el domingo 17 a las 11 se repitió el concierto orquestal de la mañana anterior y ese mismo día a las 19 se presentó Macbeth, también con una puesta en escena complejísima (por cierto: la Filarmónica de Viena fue la orquesta en las cuatro presentaciones).

Doy estos números y datos un poco mezquinos para reflejar la febril actividad musical del festival, pero querría explorar otros sentidos un poco más ricos del término actividad musical.

Durante la década de 1960 surgió en Europa la escuela de interpretación historicista, de la mano de Nikolaus Harnoncourt y su ensamble Concentus Musicus Wien. El historicismo llegó sobre todo para reinterpretar obras del barroco sin el lastre del posromanticismo de la primera mitad del siglo XX, y luego se fue derramando hacia otras épocas y estilos musicales (aunque todavía quedan cuentas pendientes: sigo esperando ir a un concierto a escuchar la Quinta Sinfonía de Mahler y que el director haga el adagietto en 7 minutos como lo hacía Mahler, al menos para ver cómo es, pero en general se acercan más a los mortuorios 14 de Bernard Haitink). Algunas de las más celebradas grabaciones de las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, nacieron en el seno de la escuela historicista, como la de John Eliot Gardiner con la Orchestre Révolutionnaire et Romantique.

Si bien el historicismo tiene distintas variantes, podríamos decir que un rasgo común es el de un autopercibido respeto absoluto por la integridad de la obra musical, y especialmente por la partitura tal como la haya dejado el compositor. Así es que, por ejemplo, en su versión de la Novena Sinfonía de Beethoven con los London Classical Players de 1987, Roger Norrington respeta todas las marcas metronómicas de Beethoven, y el resultado es por momentos insólito (llegado el trío del menuetto, Norrington parece estar emulando al ilusionista argentino René Lavand: “No se puede hacer más lento”).

La escuela historicista pretende, al llevar a cabo estas ejecuciones a las que califican de “históricamente informadas”, producir una versión más fiel de la obra, lo cual conduce enseguida a algunas contradicciones. El concierto en el que se estrenó la Novena Sinfonía tuvo lugar en un teatro, el Kärtnertortheater, que ya no existe más (fue demolido en la segunda mitad del siglo XIX), y luego del scherzo el público hizo cinco rondas de aplausos (que el pobre Beethoven, por cierto, porque estaba parado mirando hacia la orquesta, no llegó a oír) que hoy serían impensables, pues ya no se aplaude entre movimientos aunque esa hubiera sido la práctica habitual durante siglos.

El musicólogo Richard Taruskin, enemigo de las ideas del historicismo más que de sus resultados (¿a quién puede no gustarle la Quinta de Beethoven por Gardiner?), dirige sus críticas a una ontología de la obra de arte que el historicismo da por sentada:

Incluso en sus mejores y más exitosas instancias –o especialmente en sus mejores y más exitosas instancias–, las representaciones reconstruccionistas-historicistas no son en ningún sentido recreaciones del pasado. Son performances esencialmente modernas, en verdad modernistas, el producto de una estética totalmente propia de nuestra era, no menos atada a su tiempo que los estilos interpretativos que viene a reemplazar. Como todas las demás filosofías modernistas, el reconstruccionismo historicista ve la obra de arte, incluido el arte escénico, como un objeto autónomo, no como un proceso o una actividad.

El historicismo buscó durante años respetar la integridad de una obra de arte en un sentido casi arqueológico, pero en las épocas a las cuales quiere volver esa integridad sencillamente no existía. A veces ciertos movimientos debían repetirse por el éxito que habían tenido antes de que se pudiera seguir con el resto de la obra, pero otras veces ocurría lo opuesto: por las razones que fuera, la pieza no llegaba a interpretarse entera. Durante el siglo XIX, de hecho, fueron muchos los conciertos en los que no se tocó el scherzo de la Novena o, por más increíble que nos resulte hoy en día, el último movimiento. En una crítica de Johann Baptist Rousseau de abril de 1825 sobre el Festival Musical Renano en Aquisgrán leemos: “El scherzo fue omitido, aunque hubiera sido ensayado, porque la falta de tiempo volvió necesario abreviar la obra. Por lo demás, el conjunto logró todo lo posible luego de haber superado las indecibles dificultades conectadas con la interpretación de esta sinfonía”.

Desde la década de 1960 las cosas han cambiado mucho, y posiblemente con más intensidad todavía desde que Taruskin publicó sus artículos (sus principales intervenciones sobre el tema de la “autenticidad” en la música están reunidas en el libro Text and act, de 1995). Hoy el historicismo, más que una escuela o un dogma, parece haberse transformado en una actitud, algo más flexible, que los propios historicistas pueden abandonar ocasionalmente o los no historicistas adoptar.

El Festival de Salzburgo, que reúne a varias de las principales figuras que se dedican a estas cuestiones a nivel mundial, es un buen lugar para registrar estos cambios.

Pensemos por ejemplo en el Macbeth de Verdi que se acaba de presentar. Hace dos años, cuando reseñé esta versión que ahora se repuso, señalaba que afortunadamente el influjo del historicismo había llegado a conjuntos y directores que no forman parte de esa tradición. El director Philippe Jordan, sin dudas parte del establishment orquestal que continúa la tradición romántica (fue director en las óperas de Bruselas, Ginebra, Berlín, Viena, entre muchas otras), adopta tempi más bien rápidos y cultiva una articulación precisa y una atención al detalle enteramente alineadas con las enseñanzas del historicismo.

El hecho de que este Macbeth sea una reposición constituye de por sí un hecho estético relevante. En un libro sobre la Novena Sinfonía de Beethoven, Nicholas Cook señala que “esta obra se viene elaborando desde hace ciento setenta años” (la traducción no conserva toda la expresividad del original: la Novena Sinfonía “has been a hundred and seventy years in the making”). Markus Hinterhäuser, director artístico del Festival de Salzburgo, parece tener algo parecido en mente al hacer de las reposiciones una de las claves de su gestión. El New York Times le dedicó una crónica entera a la cuestión de las reposiciones en Salzburgo, y allí Hinterhäuser se explica: “A veces es muy bueno para una producción dejarla reposar un par de años y luego retomarla. La recepción del público puede ser distinta. En ocasiones, hay que hacer correcciones. No es que todo quede resuelto desde el principio. Tampoco la vida es así. A veces se necesita tiempo”. Las obras musicales están vivas y pueden cambiar.

Klaus Mäkelä pertenece, como Philippe Jordan, el establishment de la dirección orquestal. Con solo 29 años, es director de la Filarmónica de Oslo y de la Orquesta de París, y en 2027 asumirá ese cargo, al mismo tiempo, en la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam y en la Sinfónica de Chicago. Es cierto que es muy joven, pero estos demenciales pergaminos nos habilitan a compararlo con cualquiera. Mäkelä, a diferencia de Philippe Jordan, no parece haber recogido las enseñanzas del historicismo. Su versión de la Quinta Sinfonía de Mahler con la Orquesta del Concertgebouw en Salzburgo el 21 de agosto fue por momentos arrolladora, una feliz síntesis de los 29 años de edad del director con los 137 de la orquesta (que por cierto en 1906 interpretó la obra por primera vez dirigida por el propio Mahler), pero también fue un cúmulo de ocasiones desaprovechadas. Una sostenida falta de atención al detalle echó a perder varias oportunidades de marcar una diferencia, esas mismas oportunidades de las que el historicismo hizo su razón de ser.

Quiero dar un solo ejemplo, porque (para qué mentir) era el momento de la sinfonía que estaba esperando con más ansias. A poco de comenzado el desarrollo en el scherzo (el tercer movimiento), varios instrumentos de viento (fagot, contrafagot, cornos, trombón, tuba) van repitiendo un motivo de tres notas (dos corcheas y una blanca) mientras las cuerdas los interrumpen constantemente. Llegado un momento la orquesta queda en silencio y el motivo de tres notas –una microfanfarria, podríamos decir– es entonado por la trompeta solista. A continuación, Mahler presenta una secuencia de estallidos de las cuerdas. En el compás 270 (acá se puede escuchar la obra con la partitura), el acorde aparece en tremolo con los primeros y segundos violines y las violas en fortissimo (ff), mientras que violonchelos y contrabajos refuerzan en fortississimo (fff). De inmediato ese acorde se repliega en un pianissimo (pp-ppp), como un eco apagado. Luego, toda la cuerda se concentra en un unísono en fortississimo (fff), más demoledor que la primera irrupción, antes de quebrarse otra vez en un pianissimo súbito. Se trata de un vaivén de expansión y retracción: un primer estallido poderoso, un susurro repentino y un segundo estallido todavía más potente. Lamentablemente, Mäkelä no supo, no quiso o no pudo transmitir estos matices; el segundo ataque de las cuerdas no fue más intenso que el primero, que es precisamente el punto de esas indicaciones dejadas allí por el propio compositor.

Esta obra ya ha sido interpretada miles de veces desde su estreno y son estos detalles los que pueden dar lugar a algo realmente interesante, más allá de que esta música, con estar más o menos bien tocada, nunca dejará de emocionar. Mäkelä tiene una fuerza descomunal, y es todavía muy joven; puede crecer mucho, aunque no tiene por qué hacerlo en la dirección que a mí me gustaría.

Si Mäkelä, entonces, no absorbió las enseñanzas del historicismo, Teodor Currentzis, otra de las estrellas de la dirección contemporánea y figura mimada del Festival desde hace varios años, sí lo hizo. Al escuchar por ejemplo su versión de la Quinta de Mahler, uno encontrará infinitos matices, que dan ganas de oír el disco una y otra vez para ir descubriéndolos, como una interpretación fractal de la obra que no pierde nunca su complejidad. Currentzis es historicista en cosas bastante obvias, como el uso de instrumentos originales o al hacer que sus músicos toquen parados, pero también de maneras menos transparentes. En 2016, en ocasión de su grabación de Don Giovanni, decía: “Mi enfoque es este: si Mozart estuviera en la sala, ¿qué me diría que hiciera? Yo hago lo que creo que a Mozart le gustaría hacer si estuviera aquí, en Perm, con esta orquesta”. Luego, a los músicos: “¡No estamos reproduciendo la partitura! La estamos interpretando de una manera especial. ¡Nada de estar concentrados! Solo siéntanse libres”. ¡Qué diferencia con el historicismo de hace unas décadas! En su artículo “The modern sound of early music”, Richard Taruskin escribía:

El Sr. Bilson y John Eliot Gardiner (este último dirigiendo los English Baroque Soloists) completaron la primera grabación integral de los conciertos para piano de Mozart en “instrumentos originales”, por fin presentando las obras con su verdadero color. Pero las notas que tocan, en su enorme mayoría, son solo las que escribió Mozart. No agregan todas las notas extra que el público de Mozart realmente escuchaba.

Si las notas no figuran en la partitura pero, aun así, hay que incorporarlas, ¿de dónde salen? Currentzis nos da una pista: de lo que el director cree que a Mozart le habría gustado hacer. Si antes el historicismo aspiraba a una fidelidad absoluta a la partitura, a veces hasta rozando el absurdo como en el caso de Norrington, ahora se trata de una fidelidad cuyo contenido no está determinado de antemano, y por eso me gusta hablar de oportunidades que pueden aprovecharse o dejarse pasar. Entendido como actitud, el historicismo permite prestar atención y detectar en qué momento de una obra cabe una intervención puntual. El contenido concreto de esa intervención dependerá, en última instancia, del gusto y el genio del director. Hace unos días presencié un ensayo general de la Orquesta Utopia con Currentzis al frente. Se suponía que se tocarían las obras tal como sonarían esa misma noche en concierto. Sin embargo, en ambas –el Segundo Concierto para Piano de Shostakóvich y la Cuarta Sinfonía de Mahler– Currentzis, poco después de empezar, detuvo la música y se puso a reorganizar a los músicos sobre el escenario. ¿Qué lógica seguía al hacer que la arpista subiera una grada? Creo que simplemente hacía lo que a él le parecía.

Nelson Goodman decía que una obra musical es el conjunto de todas sus interpretaciones. No hace falta ir tan lejos, pero sí podemos pensar que lo que vemos en un concierto es una cristalización, una instancia particular y a la que se le presta particular atención, de algo que en realidad se extiende hacia atrás en el tiempo, cuanto menos en los ensayos que condujeron a ese concierto, y hacia adelante en las mentes del público que lo comenta a la salida y luego lo recuerda por días o años.

Un escalón siguiente en esta concepción abierta de la obra musical tiene que ver con el modo en que se elaboran los propios programas de los conciertos, antes o más allá de la interpretación puntual de las obras. Al igual que la de reposición, la idea del pasticcio está en el corazón mismo del Festival de Salzburgo. Recordemos que entre sus fundadores estaba Richard Strauss, para quien el pasticcio fue, más que un gesto, un principio estético fundamental. En El caballero de la rosa, unos años anterior al festival, Strauss combina lo imposible: música de cámara y orquesta desbordante, ópera italiana y vals vienés, en una obra ambientada en una época en la que el vals vienés ni siquiera existía. Que recién en los años ochenta –la década kitsch por excelencia– se haya revalorizado tanto a Strauss no es casual: lo que antes se veía como repliegue conservador se entendió entonces como una forma de modernidad extrema.

De los doce espectáculos presentados bajo la categoría de ópera en esta temporada, dos llevaron explícitamente ese rótulo en el programa: Hotel Metamorphosis, “un pasticcio con música de Antonio Vivaldi en dos actos”, y Zaide o el camino de la luz, “un pasticcio con música de Wolfgang Amadeus Mozart y textos hablados de Wajdi Mouawad”. Un tercer espectáculo, One morning turns into an eternity, aunque no se presenta como un “pasticcio” sino como una “nueva producción”, consistió de Erwartung, drama en un acto para soprano y orquesta de Arnold Schoenberg, las Cinco piezas orquestales, op. 10, de Anton Webern, y “Der Abschied”, el último número de La canción de la Tierra de Gustav Mahler. Las reposiciones permiten que directores, músicos e intérpretes –y también el público– revisiten una obra y hagan nuevas lecturas; los pasticcios, al combinar fragmentos de distintas piezas e incluso de distintos compositores, parten directamente de la premisa de que toda obra musical puede ser intervenida, reorganizada y vuelta a imaginar.

Peter Sellars percibió una afinidad entre Erwartung y “Der Abschied” y las unió en una puesta ascética, casi como si hubiera decidido hacer lo mínimo indispensable para que estas obras pudieran presentarse juntas en una versión escénica. Esa economía de medios acentúa la fuerza de cada elemento. El bosque se convierte en la proyección espacial de la psicología de la protagonista, un recinto de pura ansiedad delimitado por alambres de púas. Mientras que en el libreto de Erwartung, la mujer busca desesperadamente el cuerpo de su amante en la oscuridad del bosque, aquí lo recibe desde el comienzo, dentro de una bolsa para cadáveres entregada por hombres armados. Esta es posiblemente la intervención más fuerte de Sellars, junto a algo que conocemos por las notas de programa: la mujer está embarazada de un hijo que no conocerá a su padre (es un poco frustrante que el programa de mano deba suplir algo que de ningún modo está en escena, como si la idea de pasticcio incluyera también el papel que uno tiene entre las manos pero que podría no haber comprado).

El título elegido por Sellars, One morning turns into an eternity, alude acaso a ese instante –atravesado por tantos millones de personas a lo largo de la historia– en que alguien despierta y descubre que su pareja yace muerta a su lado: la mañana que se transforma en una eternidad, una vida entera sin el otro. Tras el interludio de Webern, que reduce esta música sublime a la función meramente utilitaria que cumple un sorbete de limón entre los platos fuertes de un menú de pasos, “La despedida” de Mahler prolonga ese estado suspendido. Ambas obras rechazan la resolución tonal y alteran la percepción del tiempo: Schoenberg, “al representar en cámara lenta todo lo que ocurre durante un solo segundo de máxima excitación espiritual, extendiéndolo a lo largo de media hora”, según él mismo dijo, Mahler al disolver la tonalidad en una eternidad (“ewig… ewig…”) sin retorno.

Zaide es un singspiel que Mozart compuso en Salzburgo entre 1779 y 1780. Sin libreto conservado ni obertura conocida, fue rescatada recién en 1838, cuando se le dio su título actual. Su condición fragmentaria hizo que cada intento de escenificación implicara añadidos, versiones y adaptaciones: Zaide es un pasticcio desde su origen. En esta producción, Wajdi Mouawad aporta nuevos diálogos y Raphaël Pichon combina partes de la obra original con fragmentos de Davide penitente, Thamos, rey de Egipto, arias concertantes y otras piezas sueltas. Un adagio para Glassharmonica abre la función, un sonido circense que, en el contexto de la inquietante Felsenreitschhule (la escuela de equitación excavada en la montaña), es más amenazador que otra cosa. La promesa se cumple: solo algo construido juntando fragmentos de distintas procedencias podría ser tan terrible y estar tan desprovisto de humor. Todo en esta versión es implacable, más sombrío de lo que el propio Mozart habría querido para ninguna de sus óperas; sobre el final de la obra, la Glassharmonica vuelve a aparecer en las alturas antes de estrellarse contra el piso en un estruendo.

El resultado de esta Zaide es una “turquería” convertida en un drama acerca del infanticidio. Zaide, prisionera en una cárcel política, se enamora del también cautivo Gomatz. Cuando Allazim, uno de los guardianes, descubre que ella está embarazada, comprende con horror que el tirano Soliman podría usar al bebé como instrumento de tortura contra los padres. Intenta ayudarlos a escapar, pero un temporal frustra la huida. Soliman los condena a muerte, y Zaide da a luz en medio del suplicio a una niña –Persada– antes de ser ejecutada junto a Gomatz. En el epílogo, Allazim logra que el tirano perdone a la recién nacida, y ya en el presente, esa hija vuelve a la prisión para conocer su historia y romper el ciclo de violencia y venganza.

El de los niños muertos es un tema particularmente terrible y siempre actual, pero lo cierto es que en Mozart la “turquería” siempre tuvo algo dramático o al menos excedió el costumbrismo. En Viena, ciudad de frontera entre Europa y el mundo otomano, lo turco no era solo algo exótico, sino lo otro dentro de lo propio: una alteridad cercana –que el mejor bar de Salzburgo se llame Bazar parece una nota al pie que el propio Mozart habría celebrado–. Sabemos, aunque desconocemos su libreto, que la Zaide original había sido rechazada por ser “demasiado seria”. En El rapto en el serrallo, también de Mozart, el pachá resulta más noble que los cristianos. Beethoven continúa el legado: en la Novena Sinfonía, la percusión “alla turca” se emplea en el momento más extático de la obra. (Aquí quiero confesarle algo al lector: al escuchar el “Misericordias Domini” en el segundo acto de Zaide me pareció identificar la melodía del “Himno a la alegría”. “Qué increíble Pedro Beriso”, pensé –figura en el programa como arreglador de la pieza–, “animarse a hacer algo así”. Mi sorpresa fue grande al comprobar que el original de Mozart ya contiene esa melodía, y que Beriso solo modificó la orquestación. Lo más desconcertante, de todos modos, es que hasta el día de hoy no se sepa si Beethoven conoció la obra de Mozart o se trató de una insólita coincidencia.)

Aunque Zaide tome un sentido diverso al que seguramente hubiera tenido, o precisamente por eso, Raphaël Pichon, al recuperar una pieza poco interpretada, completarla con materiales del mismo compositor y presentarla con una lectura tan rigurosa como inventiva, está encarnando la razón de ser del Festival de Salzburgo: un proyecto nacido de artistas de vanguardia para rendir homenaje a Mozart. Hasta el 21 de noviembre puede verse Zaide gratuitamente en ARTE.

Termino con una breve mención a otro concierto que vi este año, y que nos enseña que la libertad en la elaboración de programas también puede entrañar desafíos, tanto para los intérpretes como para el público. El pianista francés Pierre-Laurent Aimard llevó adelante un hercúleo homenaje a su amigo y maestro Pierre Boulez: en un concierto a las 7 de la tarde en el Mozarteum, tocó obras de Boulez, Debussy, Ravel y Messiaen, y tras una pausa, el mismo día a las 10 de la noche, tocó una selección de números del segundo volumen del Clave bien temperado. A veces cambió el orden (por ejemplo tocó primero el 4º preludio y luego la 3ª fuga) y tocó más fugas (15) que preludios (9). El modo en que pensó el programa lo asemejó por momentos a lo que podría haber sido un concierto con obras del propio Boulez: sin el remanso que representan los preludios, una forma libre por definición, la acumulación de fugas (llegó a tocar cinco seguidas) terminó produciendo un efecto hipnótico en el público, efecto que el toque técnicamente impecable pero mecánico y frío de Aimard no hizo más que intensificar –una selección de números o un cambio de orden puede acercar a dos compositores entre los que median 250 años–. Y sin embargo, el desenlace tuvo otro signo: Aimard eligió invertir el orden y cerrar con el Preludio nº 23 después de su fuga. Esa decisión, en lugar de continuar la aridez que dominó el resto del programa, le regaló al público un grand finale en propia y debida forma. ~