Nos ocurre a todos. Lo importante es tenerlo presente al juzgar cómo los demás piensan y actúan: advertir que las experiencias personales condicionan, de entrada, nuestra visión del mundo, que ponernos de acuerdo acerca de hechos complejos resulta difícil y, más aún, coincidir en qué hacer cuando razones de peso respaldan opciones varias. Esas limitaciones de la inteligencia colectiva (que el filósofo John Rawls tildaba de “cargas del juicio”) nos permiten valorar la discrepancia como algo normal y legítimo y considerar razonable cierto desacuerdo. Los demócratas, conscientes de las cargas del juicio, nos resistimos a achacar a la maldad o al error las diferencias de criterio.

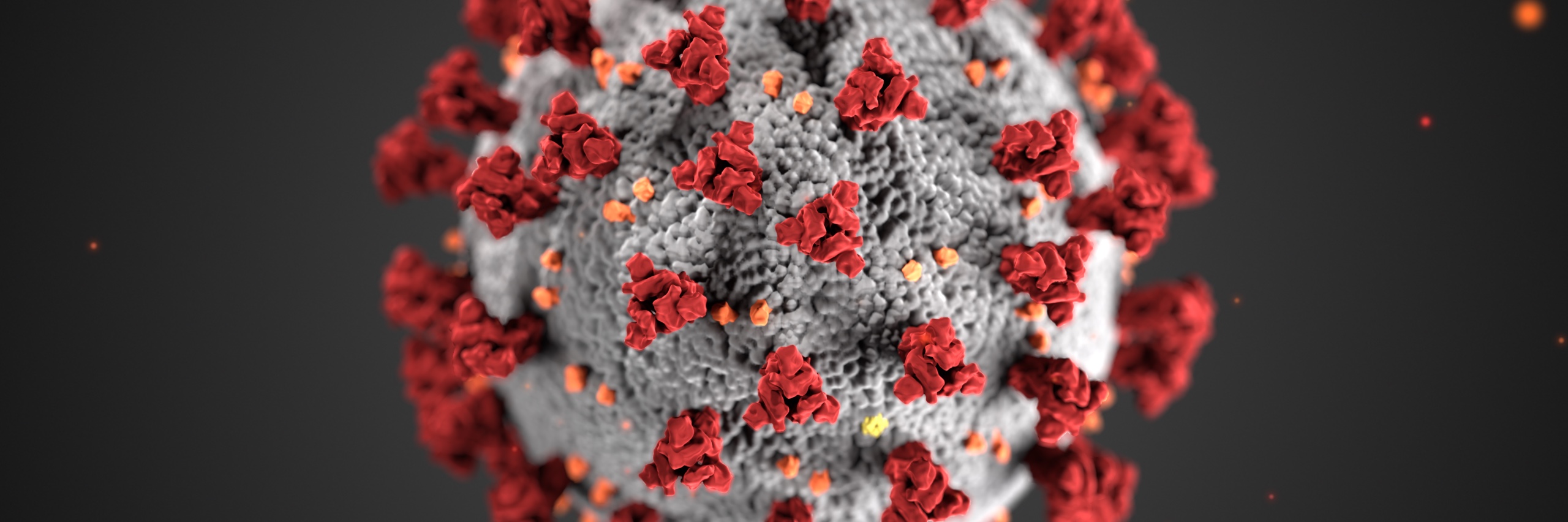

Rawls no contempló el grado de implicación que ciencia y política habrían de alcanzar: cuánto necesitaríamos la ciencia para solventar asuntos de justicia básica y cuánto de la tolerancia para producir y emplear conocimiento de calidad. Nosotros tampoco terminamos de asumir que flagelos como el cambio climático o la Covid-19 nos colocan ante el reto de manejarnos con la ciencia en condiciones “posnormales”. Condiciones de complejidad e incertidumbre extremas y de diversidad de perspectivas asociadas, no a un momento excepcional de cambio de paradigma científico, sino a la urgencia de tomar decisiones en las que nos jugamos tanto.

Cuando el tiempo apremia, los modelos predictivos han de elaborarse con datos menos fiables y son más las interpretaciones compatibles con la solvencia técnica. En estas circunstancias, un experto, político u opinador competente mostrará prudencia al juzgar los cálculos y aptitudes de sus colegas: por justicia y para preservar, si no la fraternidad, al menos el diálogo cuando más se necesita.

La dialéctica amigo-enemigo siempre atravesará las relaciones entre adversarios políticos; sin embargo, nada bueno resultará de este agonismo si el intercambio de insidias sustituye por completo al de datos y argumentos sobre las previsiones, las prioridades y las estrategias de actuación. Corresponde al Gobierno, en vez de parapetarse en el dictamen de “autoridades sanitarias” investidas por él mismo, marcar la pauta de ese debate con información detallada sobre diagnósticos y escenarios y mostrar, así, ejemplar transparencia.

Ahora bien, cualquier predicción apunta a un marco de problemas, objetivos y medios que en cierta medida dependen de la política: esto es, de la voluntad de cooperar y la eficacia para organizarnos. La prodigiosa multiplicación de camas y UCIs da prueba de ello. Que el objetivo es evitar contagios y el colapso del sistema hospitalario nadie lo ha discutido; ni que debamos restringir el contacto físico para lograrlo.

Sin embargo, se percibe en el diseño del confinamiento cierta estrechez de miras que podría también afectar al plan de vuelta a la normalidad. Aunque corresponda al Gobierno y sus epidemiólogos la última palabra, las voces de otros científicos y actores sociales coadyuvarían a que el confinamiento resultara menos oneroso, más equitativo y sostenible.

¿Por qué no adaptar el rigor del distanciamiento al grado de prevalencia territorial? ¿Por qué no también a nuestra capacidad para controlar los riesgos? Lo temerario en la ciudad quizás podamos asumirlo en la aldea. ¿No cabría que las comunidades de vecinos acordasen planes de uso de los espacios comunes con arreglo a pautas estrictas que prioricen a ancianos y niños?

¿No podríamos experimentar con todo eso, al menos de manera restringida y con la mirada puesta en el futuro? ¿Avalan los datos sobre el cumplimiento de las medidas de distanciamiento esa desconfianza en la ciudadanía tan típica de nuestro funcionamiento administrativo?

Conviene que nos cercioremos de estar eludiendo la “visión en túnel” al gestionar el riesgo de contagios. Los equipos científicos del Gobierno deberían examinar en abierto las propuestas relevantes que colectivos científicos y sociales están planteando y que se multiplicarían de abrirse el canal adecuado. La ciencia y la democracia coinciden en apreciar el pluralismo como un reservorio de inspiraciones y soluciones.

Hágase un hueco en la web del Ministerio de Sanidad para algo más que informes epidemiológicos, alberguemos allí una discusión razonada y basada en la ciencia, también la social. Seguro que aprendemos algo y, si no logramos medidas más adecuadas, al menos podremos admitirlas con más fundamento. Cada vez que alguien, y en particular un cargo público, recurre al respaldo científico de manera esotérica, traiciona el ideal de la ciencia como ilustración, como esfuerzo común por ganar libertad cultivando la incredulidad.

Cuando se toma la palabra para justificar (¡o proponer!) decisiones que nos afectan a todos, ha de hacerse con razones dignas de ser aceptadas por cualquier ciudadano. Razones a la altura de las libertades restringidas con miras a evitar males mayores. La ciencia puede proporcionar esas razones, pero argumentar esgrimiendo el aval de los científicos no basta cuando estos discrepan de manera razonable.

Las diferencias entre expertos deben avivar la sospecha sobre nuestras propias soluciones y animarnos a que instituciones y discursos sirvan al sentido ilustrado de la ciencia y la crítica: generar tentativamente y entre todos un saber imprescindible que nadie más puede enseñarnos.

Sebastián Escámez es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Málaga (sebastian.escamez@uma.es).