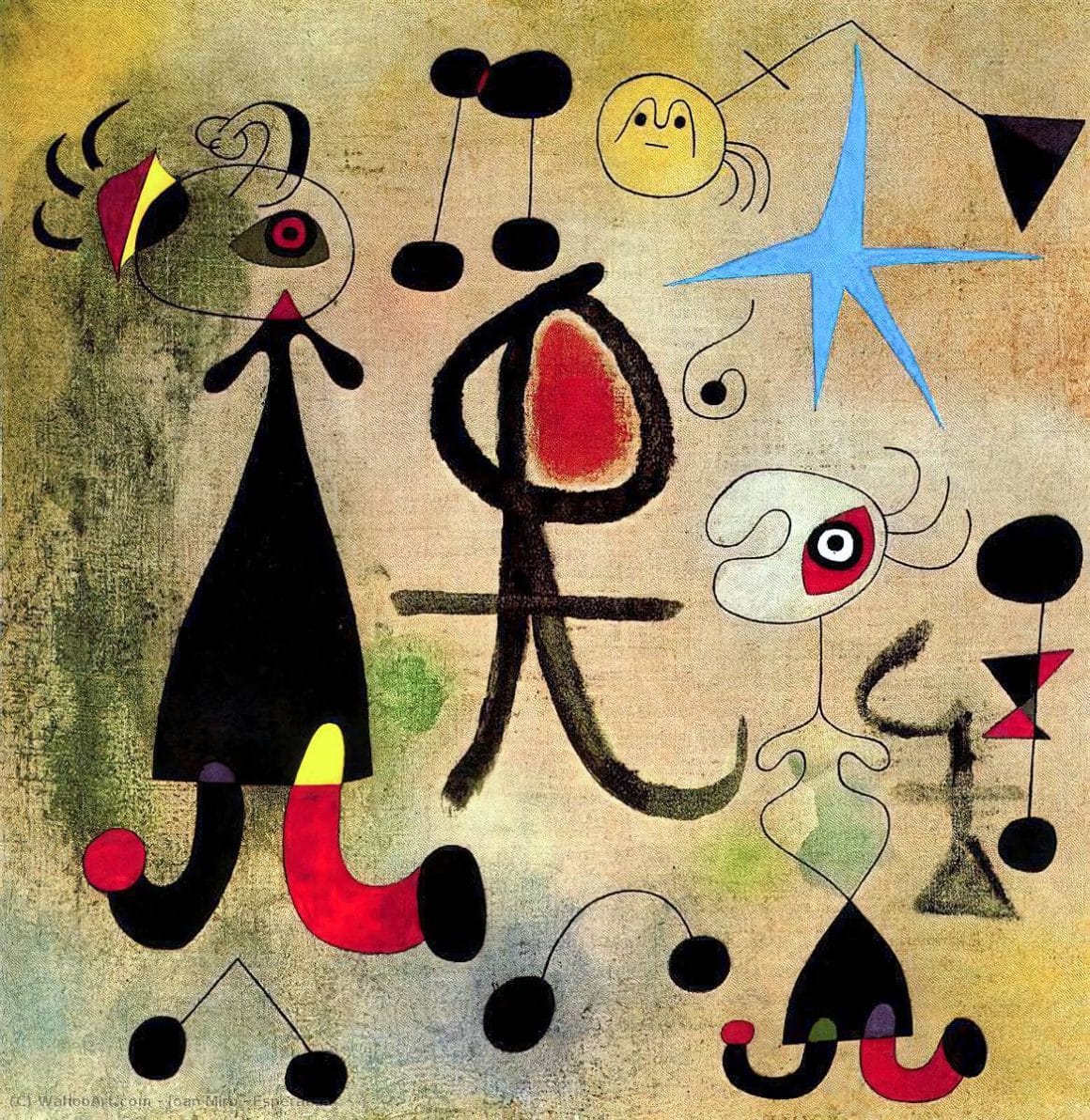

“Debemos redescubrir la distinción entre esperanza y expectativa”, le gustaba decir a mi viejo maestro, Ivan Illich. Era a principios de los años setenta. En 2023, la idea de que tal distinción sea posible parece descabellada. La esperanza se entiende ahora cada vez más como el inicio de una transacción, casi como si uno hiciera un pedido en Amazon, con la misma firme expectativa de que su pedido se cumpla. O dicho de otro modo, en una sociedad que ya no puede distinguir entre sus deseos y su destino, la idea de que lo que uno espera no se haga realidad tarde o temprano parece totalmente intolerable, como si dijéramos: “¿De qué sirve esperar si esa esperanza va a ser en vano?”

En parte, esto se debe a la sensación de tener derecho a lo que desean que comparten casi todos los ciudadanos de las sociedades ricas, aunque se consideren críticos, incondicionales en su resistencia a sus propias sociedades. Pero un elemento más importante es la medicalización de la idea de esperanza, un proceso que a Illich, incluso en su obsesión por la “némesis médica”, le habría sorprendido. En un artículo publicado en 2021 en el blog de la Facultad de Medicina de Harvard, Adam P. Stern, director de psiquiatría del Centro Berenson-Allen de Estimulación Cerebral No Invasiva del Centro Médico Beth Israel Deaconess, afirmaba que “la esperanza es un componente esencial de nuestro bienestar”*. Un año antes, G. Long y sus colegas escribieron que, dadas las “numerosas asociaciones positivas documentadas entre la esperanza y los resultados posteriores en materia de salud y bienestar… los investigadores y profesionales de la salud pública [deberían] centrar sus esfuerzos en intentar aumentar los niveles de esperanza y, por posible extensión, los niveles de salud y bienestar”**.

En este sentido, no tener esperanza se convierte en un problema de salud pública, un problema que los profesionales de la salud pública tienen que combatir, del mismo modo que intentarían combatir las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales o una dieta inadecuada en una población determinada. Así, como en tantos otros casos en las sociedades ricas y posreligiosas, una idea metafísica profunda se transforma en una necesidad médica (la justicia social es otro ejemplo de esta transformación), cuya consecución pueden facilitar los profesionales de la salud pública. A donde conduce esta visión es a la conversión de la falta de esperanza de una persona en una condición médica. Y si lo llevamos a su conclusión lógica, que puede imaginarse fácilmente, los que carecen de esperanza podrían redefinirse como posibles riesgos para la salud de la comunidad en general. Y la distancia entre eso y el “estado de excepción” de Agamben es muy corta.

Publicado originalmente en el blog del autor.

Traducción del inglés de Daniel Gascón.