El Estado español demostró su fortaleza cuando logró parar la insurgencia en Cataluña en otoño de 2017. Un grave intento de golpe de Estado perpetrado por las autoridades catalanas. Ahora, el Gobierno del Presidente Sánchez ha decidido indultar a sus principales líderes, en contra del criterio del tribunal sentenciador y de la Fiscalía. Ha sido un indulto parcial, ya que permanecen las penas de inhabilitación para ser cargo público, y condicionado a que no vuelvan a delinquir durante un periodo de varios años. Para su justificación ha recurrido a razones de utilidad pública y ha invocado el espíritu de concordia, como se ha difundido en las homilías presidenciales. La motivación concreta, sin embargo, solo la conocemos gracias a filtraciones, ya que el decreto de concesión de los indultos no la incorpora y se remite al informe del Ministerio de Justicia del que el Gobierno no ha hecho publicidad activa.

Vaya por delante que la institución del indulto, como ocurre con la inviolabilidad, tiene un origen preconstitucional que conviene depurar. Hunde sus raíces en la clementia principis, cuyos primeros rastros se encuentran en la Roma imperial y en las Monarquías absolutas, habiendo sido concebida como una prerrogativa que permitía al soberano perdonar a quienes habían sido condenados. Era un instituto plenamente coherente con un régimen absolutista donde, como sintetizaba el aforismo latino, “Lo que agrada al príncipe tiene fuerza de ley” (Quod principii placuit, legis habet vigorem). Una lógica que resulta radicalmente incompatible con los postulados del constitucionalismo, que no solo reclaman el respeto a la separación de poderes, sino que, además, en su más pura esencia han buscado reducir las “inmunidades del poder”, como nos enseñara el maestro García de Enterría.

De ahí que la recepción de esta prerrogativa gubernamental en los modernos Estados constitucionales haya tenido que ser concebida como una facultad excepcional, ya que habilita al Ejecutivo a interferir en el Judicial, aunque su concesión no debe considerarse como un desdoro al tribunal sentenciador. El Poder Judicial aplica la ley penal, pero luego razones de “justicia, equidad o utilidad pública” pueden excepcionalmente justificar la clemencia gubernamental, como recoge la Ley de 1870, que todavía sigue vigente ayuna de una profunda revisión como habría sido conveniente. Las dos primeras razones resultan de comprensión más evidente: puede ocurrir que la aplicación rigurosa de la ley penal, a la que los tribunales se deben, resulte sin embargo desproporcionada o que, a la luz de las concretas circunstancias del penado, pueda desvelarse que la pena no es necesaria, incluso que podría resultar perjudicial, en relación con su fin de resocialización. El ejemplo clásico es el de la persona que delinque y es condenada pero que, cuando llega el momento de entrar en prisión –o estando cumpliendo condena–, presenta signos evidentes de rehabilitación de forma que privarla de libertad dificultaría su reinserción social. Ahora bien, más allá de estas razones también puede concebirse el indulto como un instrumento gubernamental para la dirección política del país (art. 97 CE), y especialmente para dirigir la política criminal. De ahí el reconocimiento de la causa de “utilidad pública”. No se trata de generar espacios de impunidad, pero sí de reconocer que en ocasiones el interés general puede justificar el perdón de un penado.

En todo caso, por mucho que el Gobierno disfrute de una amplísima discrecionalidad en el ejercicio del poder de gracia, la lógica constitucional exige que haya límites jurídicos, como ha advertido el Tribunal Supremo. Entre otros, la Constitución prohíbe los indultos generales, el autoindulto de los miembros del Gobierno, y el indulto de delitos de traición y contra la seguridad del Estado. Además, el Tribunal Supremo, en una importante sentencia de 2013, recordó que también se proyecta sobre esta prerrogativa la prohibición de arbitrariedad, por lo que el Gobierno debe ofrecer siempre una motivación razonable.

Podríamos preguntarnos entonces, ¿se han respetado estos límites y, en particular, ha sido “razonable” –en términos jurídicos– el reciente indulto a los condenados por el procés? La respuesta, en mi opinión, debe ser afirmativa. Por un lado, no creo que podamos extender la categoría del “autoindulto” a quienes, de forma directa o indirecta, ofrecen un apoyo parlamentario al actual Gobierno. Y, por mucho que la sedición pudiera llegar a emparentar lejanamente con los delitos contra la seguridad del Estado, tampoco cabe admitir aquí una interpretación extensa de ese límite.

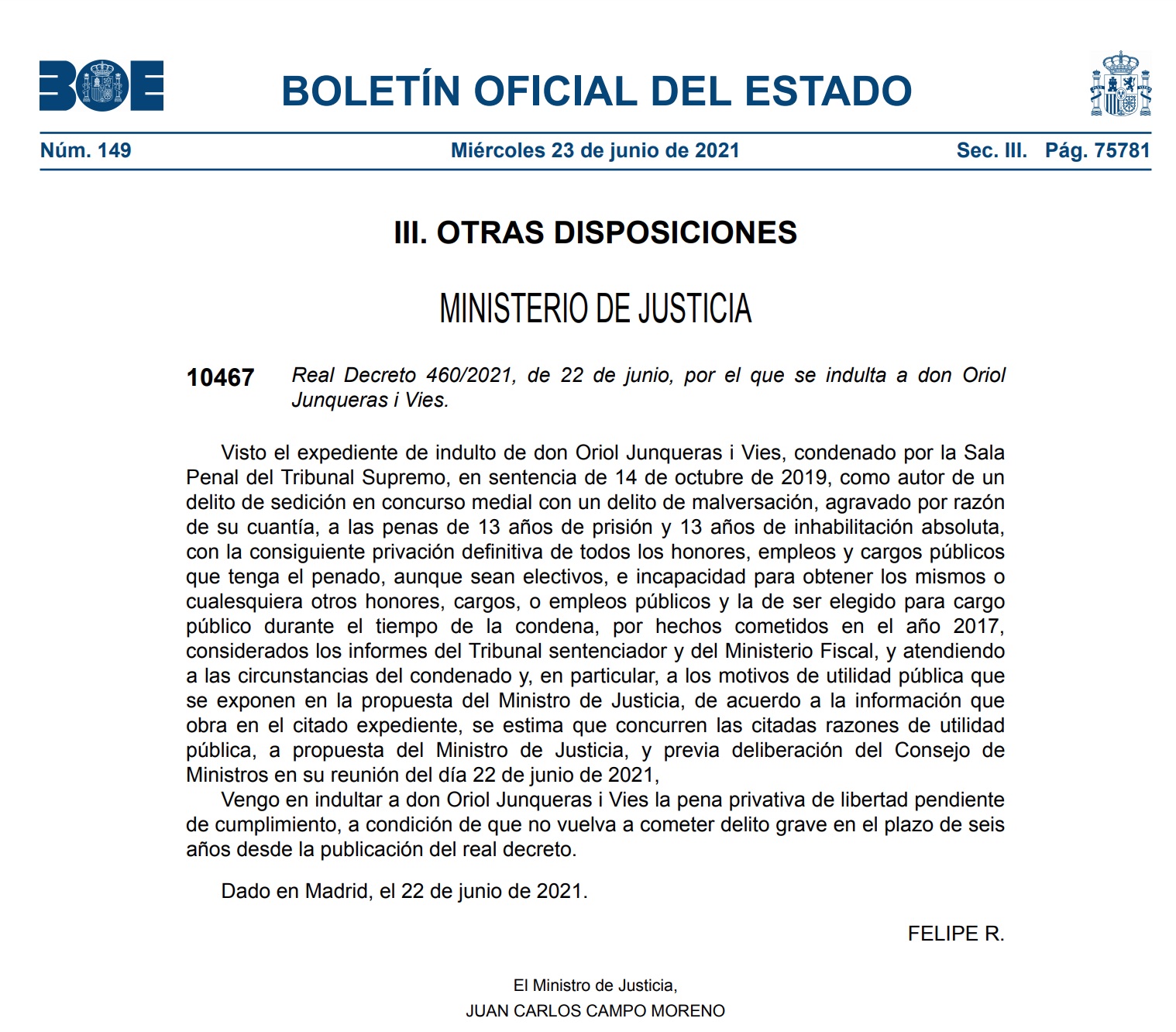

Más dudas plantea, sin embargo, la prohibición de que se concedan indultos generales. Por ejemplo, uno de los últimos casos de indultos generales que hoy día no sería legítimo adoptar ocurrió en 1975 con motivo de la proclamación de Juan Carlos I como Rey. Supuestos en los que el indulto se concede por motivos generales, incluso festivos, al margen de cualquier consideración sobre los méritos y situación personal de los penados. Ahora bien, no hay que confundir indulto general con indulto a una pluralidad de personas. El caso de los presos del procés es claramente un indulto a una pluralidad de sujetos y es cierto que originalmente se planteó como un indulto “general” a los mismos, pero, por lo que “parece”, el Gobierno se ha esforzado en motivarlos individualmente. Enfatizo el “parece” porque, al no ser públicos los informes que incluyen la motivación, me baso en el único que he podido conocer que es el del Sr. Junqueras.

Quedaría, además, una importante cuestión que incide en la esencia misma de esta prerrogativa entendida en un orden democrático: ¿jurídicamente es admisible que el Gobierno pueda invocar una genérica causa de “utilidad pública” desvinculada precisamente de esos méritos individuales? La respuesta también aquí entiendo que debe ser afirmativa. Como explicó el Magistrado Luis María Díez-Picazo en su voto particular a la mencionada sentencia del Supremo, “El derecho de gracia también puede cumplir una importante función en aquellos otros casos en que, sin que medien serias razones de equidad o de justifica material a favor del reo, otras consideraciones de interés general aconsejan la clemencia. Piénsese, por no poner más que ejemplos obvios, en la necesidad de asegurarse la colaboración de confidentes en organizaciones criminales, o la de suavizar conflictos en las relaciones internacionales”. Por tanto, concebido el indulto como un instrumento gubernamental para desarrollar su política, puede concederlo aunque el penado no se merezca la gracia. De hecho, debe reconocerse el esmero del Gobierno para justificar la utilidad pública de los indultos concedidos a los presos del procés. En la motivación que incluye el informe del Ministerio ha explicado ampliamente por qué entiende que estos indultos pueden contribuir a mejorar la convivencia democrática y a facilitar el diálogo que el Gobierno pretende establecer para afrontar la crisis en Cataluña, e incluso por qué considera que de su concesión no se derivan unos efectos desfavorables.

Razones intachables desde el punto de vista jurídico, a mi entender. Cuestión distinta es que, políticamente, supongan un acto de fe en el que cada uno es libre de creer, como ha señalado Javier Cercas. Personalmente, quisiera creer que estos indultos servirán. Ahora bien, he de reconocer que sigue vibrando en mi la reflexión de Tomás y Valiente, quien advirtió en 1993 que la denegación del indulto a quien “no ha manifestado su arrepentimiento… y no ha acatado la Constitución contra la cual se rebeló” es la “consecuencia jurídica lógica y debida”. Además, me parece difícil presentarlos como una “decisión de Estado” cuando los mismos no se han negociado con los principales partidos de la oposición. Cierto es que poco ayuda que la reacción de esta, y especialmente del PP, haya sido echarse a las calles. No sé quién quemó antes los puentes, pero nuestra democracia no puede seguir en esta espiral de polarización que impide forjar consensos en lo fundamental. Y, de forma muy especial, me preocupa que la “Agenda para el Reencuentro” asuma como punto de partida “todas las reivindicaciones hechas por la Generalitat en la última década”, según expresaba en un reciente artículo el presidente Sánchez. La condescendencia con las políticas identitarias excluyentes que ha venido desarrollando el nacionalismo y la asunción de la lógica bilateral disolutiva, lejos de ayudar a la cohesión federal de nuestro país, suponen un suicidio que nos conduce inexorablemente a la balcanización de España. Más bien, el Gobierno debería soslayar las peticiones nacionalistas y promover un gran pacto de Estado para la vertebración territorial de nuestro país que parta del reconocimiento de que España es una nación plural, pero que ponga también el acento, sin complejos, en todo aquello que nos une y vete cualquier política discriminatoria o que eleve barreras entre españoles. Como recogí en un reciente artículo, si el lema nacional estadounidense fue “E pluribus unum” (de muchos, uno), o el de la Unión Europea “In varietate concordia” (unidos en la diversidad), el nuestro podría ser “una pluralis, in commune fortis et in varietate dives” (una –España– plural, fuerte en lo común y rica en la diversidad).

Es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia.