Llego a Suiza en plena tormenta de nieve. El avión se mueve y Jennifer sonríe como sonríen todas las azafatas, con clara excepción de las de Iberia. Dos mujeres de mi lado, impávidas a los sacudones, no dejan de pedir y comprar cosas: revistas, perfumes, chocolates. Yo ni grito ni pierdo la calma, soy un hombre valiente. Busco a Jennifer para que sonría. No te confundas, me digo, es mera cordialidad comercial. Pretendo ser un hombre sensato.

Cada vez que vuelo pienso en la posibilidad de que el avión se estrelle. Es algo bastante normal: según una estadística de la Boeing, un 20 por ciento de las personas desisten de embarcar en los últimos minutos. No tengo miedo, no, pero no quisiera un final así. Dicen que la muerte en un accidente aéreo es un exceso mortal. Este avión a los saltos provoca cierta discrepancia tácita con mi propio destino: yo, a diferencia de Borges, no vengo a Ginebra para morir.

Imagino ahora el avión reventado en plenos Alpes, sin sobrevivientes, con nuestros cuerpos desgarrados, en medio de la nieve. Imagino partes del joven y bello cuerpo de Jennifer entumecidas en el hielo. En mi conjetura de la tragedia no hay sobrevivientes; sólo algunas pertenencias, intactas botellitas de perfume, una revista Hola y poco más.

Pero por suerte estamos llegando vivos y a salvo. Aterrizamos en el aeropuerto de Ginebra, donde por una puerta se sale a Francia, por la otra a Suiza. Una vez en tierra firme quiero dejar de pensar en la muerte, pero rumbo a la aduana, en la fila de al lado, una joven lee Sissi, la emperatriz. Pensé que ya nadie leía esos libros y recordé que Sissi, emperatriz de Austria y reina de Hungría, también vino un día a morir a Ginebra. Una mañana de septiembre, entre el tumulto de la gente, fue acuchillada al salir de su hotel.

No es la primera vez que llego a Ginebra con la única intención de dar una vuelta por la tumba de Jorge Luis Borges, la que nunca –por una causa u otra– pude visitar. Borges no quiso ni pudo soslayar el destino de algunos hombres de su país. Morir lejos, lejos de una patria que expulsa, que escupe arriba. Y una vez muertos, perseguidos por los vivos.

La familia de Borges llegó a Europa para que su padre se curara una incipiente ceguera. De buena posición económica, aunque no rica, viajó en el mismo barco en el que las patricias familias argentinas llevaban sus propias vacas, por si en Europa no hubiera leche de la buena. Era 1914, y en Sarajevo asesinaban al archiduque Fernando y a su esposa. Los alemanes invadían Bélgica. Los Borges, ignorantes del contexto, viajaron a Ginebra y allí se quedaron atrapados por la guerra varios años. Mientras el conflicto ceñía Suiza, Borges leía Crimen y castigo de Dostoievski. Tiempo después declaró: “esa novela, que tenía por héroes a una prostituta y un asesino, me parecía mucho más pavorosa que la guerra que nos rodeaba”. Tuvo que excusarse tantas veces: “Éramos tan ignorantes en la historia universal…”

Esta ciudad cobijó al pequeño Borges y al Borges anciano. Reconoció haber sido feliz aquí, contra tantas infelicidades bonaerenses. Siempre destacó a Ginebra como un “lugar propicio a la felicidad”. “Su patria íntima”, la llamó. Aquí aprendió latín, griego, francés, alemán y la amistad. A sus amigos les enseñó a jugar truco y en el primer partido, suerte de principiante y descortesía, lo dejaron sin dinero.

La familia se instaló en un apartamento del primer piso del número 17 de la calle Malagnou, frente a la iglesia rusa (hoy esta calle se llama rue Ferdinand Hodler, en honor al pintor suizo). En su habitación, desde la que se veía la catedral de Saint-Pierre, el niño Borges atesoraba sus juguetes más preciados: libros, libros, un caleidoscopio y libros. A través del caleidoscopio las imágenes se ven duplicadas, triplicadas; es posible apreciar mundos reflejados, un pequeño universo, un universo infinito. Borges lo llamaba un aleph. ¿Su Rosebud?

Junto a las vacas de los ricos, los Borges cargaban cajones con libros argentinos: el Facundo de Sarmiento; obras de Eduardo Gutiérrez, Evaristo Carriego, Hilario Ascasubi, Leopoldo Lugones… En un francés recién aprendido leyó a Daudet, Zola, Maupassant, Hugo y Flaubert. Practicó el alemán con Meyrink, Kant y el Lyrisches Intermezzo de Heine, que lo convenció de ser poeta en su propio idioma. Esos mismos días, los rusos y los ingleses encandilaron al escritor, especialmente Thomas Carlyle, De Quincey, Chesterton. En su primer cumpleaños en Ginebra pidió de regalo una enciclopedia germánica. Jorge Luis Borges tenía quince años.

Por las calles subibajas de la Vieille Ville, un diminuto Georgie –como lo llamaba su familia–, miope y temeroso, quiso saber del sexo, pero asimiló a Schopenhauer. Su padre, secreto frecuentador de burdeles, un día preguntó a su hijo si alguna vez había estado con una mujer. Con toda la timidez del mundo, respondió que no. Le dio una dirección, un día y una hora determinada, donde debía presentarse para que se ocuparan de él. Sus peores biógrafos especulan que no hubo otro encuentro similar durante treinta años. A los 45 años, Borges no sabía cómo enfrentarse a eso que Freud y los demás llaman pulsión sexual. Se hubiera muerto ante la sonrisa de Jennifer.

Recorro las callecitas de Ginebra para perseguir el halo que desprenden los mitos. Por aquí caminó Cortázar (también siguiendo a Borges), en este lujoso hotel se hospedó Bioy Casares. Esta escuela la fundó Calvino (el College donde estudió Borges). En esta casa vivió Rousseau. Ay, argentinos, ¡qué seríamos sin los muertos!

Cruzo el Ródano, y por la zona de los periodistas, llego al cementerio de Plainpalais, el cementerio de los reyes. Mi guía de Ginebra se reduce a una guía de este cementerio. Puro necroturismo argentino, visita de tumbas; turismo posmoderno, el de cerciorarse in situ de imágenes conocidas de memoria.

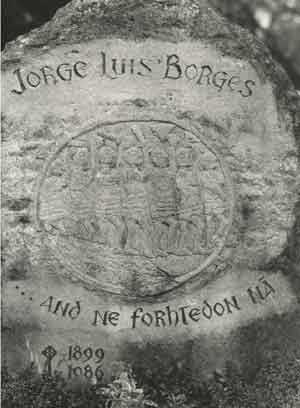

Si Borges alguna vez pidió para su lápida “las dos fechas abstractas/ y el olvido”, sé que en ella, piedra gris de Punilla, hay secretos, juegos, acertijo, ironía, amor. De todo, menos el quimérico olvido. Lleva grabado su nombre y las dos fechas (1899-1986), una cruz de Camelot y, dentro de un medallón, siete guerreros vigilantes con las armas rotas. Puede leerse: “and ne forhtedon na” (algo así como “y no deberás temer” en sajón antiguo). Al reverso, están tallados dos versos de la Völsunga Saga, saga noruega del siglo XVIII: “Hann tekr sverthit Gram ok/ leggr i methal theira bert”, “Él tomo su espada, Gram, y colocó el metal desnudo entre los dos”. Los versos aluden a las noches en que el héroe comparte lecho con una mujer, y para no tocarla, coloca la espada (Gram, las espadas llevaban nombre) entre ellos. Debajo de los versos, la dedicatoria “De Ulrica a Javier Otárola”. Y una nave vikinga con su vela desplegada surca la piedra. Algunos vieron un misterioso mensaje final. Los que leyeron a Borges saben que no hay tal enigma. Los versos preludian el cuento “Ulrica”, de El libro de arena (1975). El relato es aquel que dice que “no había una espada entre los dos […] secular en la sombra, fluyó el amor”. Está dedicado a María Kodama (Ulrica), la mujer con la que se esposó ocho semanas antes de morir.

Sé de esta tumba tanto como si la hubiera visto. Sé la refinada disposición del cementerio y los caminos que me llevan al sepulcro del escritor. Leí cientos de veces cómo llegar a la número 735, entre las de Calvino y Kipling.

Cuando llego, veo por la puerta tumbas y tumbas.

Pero de lejos no se ve nada.

El cementerio está cerrado por vacaciones.

Subo al sosegado tranvía ginebrino y a mi lado una mujer me sonríe. Se llama Popó, me dice en el suave francés de los suizos. Se refiere a su mascota, una rata blanca que lleva en el hombro bajo el abrigo. La rata va y viene y cuando asoma por su cuello, la mujer la besa, y me sonríe. Sonrío por las dudas, pero me bajo y me detengo en la costa del Ródano. El frío azota la ciudad de los reyes muertos. Miro el río esperando encontrar un reflejo, y sólo encuentro las luces de un banco árabe. ~