Corrían los primeros días de noviembre de 1989. Cientos de miles de alemanes protestaban en las calles de Berlín-Este, Leipzig o Dresde contra el régimen comunista. Al otro lado del mundo, impasible ante lo que ocurría en el bloque soviético, la comandancia general de la guerrilla salvadoreña apuraba los últimos preparativos antes de lanzar la mayor ofensiva militar de su historia. En Managua, la capital de Nicaragua, donde el gobierno sandinista les daba cobijo y apoyo logístico, los cinco mandos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pasaban las horas alrededor de una mesa cubierta de mapas, actualizando la situación de sus tropas, que habían emprendido un sigiloso proceso de infiltración en las principales ciudades de El Salvador.

En la tarde del jueves 9 de noviembre, la caída del Muro de Berlín estremeció al mundo. El socialismo real se desmoronaba. Los jefes guerrilleros, sin embargo, no se inmutaron. Agonizaba la Guerra Fría, pero ellos decidieron seguir con sus planes bélicos. “Para nosotros, la caída del Muro no tuvo el impacto que se cree”, reflexiona veinte años después uno de los cinco comandantes del FMLN, Joaquín Villalobos. “Habíamos tenido discusiones sobre los acontecimientos anteriores en Polonia y en Europa del Este. Y habíamos llegado a la conclusión de que nuestro centro de gravedad no estaba allí. Estaba en Cuba y Nicaragua, además del apoyo político y económico que nos venía de México y Europa occidental.”

No había unanimidad dentro de la cúpula del FMLN. Dos de los cinco comandantes, especialmente Schafik Handal, cuya patria ideológica era la urss, se mostraban muy preocupados. “Yo no estaba involucrado en ese mundo”, cuenta Villalobos, que procede de la militancia cristiana y se convertiría más adelante a la socialdemocracia. “Schafik, en cambio, estaba moralmente afectado. Lo que sí nos golpeó a todos fue la derrota electoral de los sandinistas, tres meses después. Eso fue nuestro Muro de Berlín. No nos lo esperábamos. No se nos había pasado por la cabeza que podían perder, y a ellos tampoco.”

Cuando llegaron las noticias de Berlín, Nicaragua estaba inmersa en una campaña electoral muy tensa, con la que se pretendía poner fin a los enfrentamientos sangrientos entre el ejército sandinista, apoyado por Moscú, y una rebelión esencialmente campesina, la Contra, sostenida por Washington. Nicaragua era entonces una pieza clave en el ajedrez geopolítico. La Unión Soviética y su aliado cubano habían puesto un pie en el patio trasero de Estados Unidos a raíz del derrocamiento de Somoza, en 1979, y Washington temía que El Salvador fuera la siguiente ficha en caer. Pero la crisis soviética dio un vuelco a la situación. A finales de los años ochenta, Mijaíl Gorbachov tuvo que emprender una profunda reforma económica, la perestroika, y parar la carrera armamentista. Moscú empezó a retirar sus tropas de Afganistán –su Vietnam– y, para congraciarse con Estados Unidos, se comprometió a suspender la entrega de armas a las guerrillas centroamericanas. Además, a petición de la Casa Blanca, Gorbachov convenció al gobierno sandinista de que adelantara las elecciones varios meses, al 25 de febrero de 1990.

Los nueve comandantes de la dirección nacional sandinista esperaban conseguir con esos comicios una legitimidad democrática ante la comunidad internacional, además de obtener el desarme de la Contra bajo supervisión de Naciones Unidas. Enfrente, la Unión Nacional Opositora (uno), coalición de catorce partidos de todas las ideologías, desde los conservadores hasta los comunistas, parecía no tener la más mínima posibilidad de ganar. Su candidata, Violeta Barrios, viuda de Joaquín Chamorro, asesinado en tiempos de Somoza, era una ama de casa sin experiencia política y el hazmerreír del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El FSLN contaba con la maquinaria avasalladora del Estado, ejército incluido, para imponer a su candidato, el presidente Daniel Ortega, que llevaba una década en el poder.

El 9 de noviembre de 1989, recuerda Luis Sánchez, entonces portavoz de la uno y hoy editor general del diario La Prensa, “Doña Violeta se encontraba en Washington, a donde fue buscando apoyo para su campaña política. Allí recibió la noticia de la caída del Muro de Berlín y vio las imágenes por televisión”. Antonio Lacayo, su yerno e inseparable asesor, la acompañaba en ese viaje. “Supimos de inmediato que ese hecho histórico tendría repercusiones muy favorables para nosotros en la campaña contra los sandinistas”, cuenta en un libro publicado en 2005, La difícil transición nicaragüense. “Comentamos que si los alemanes eran capaces de quitarse de encima una dictadura de más de cuarenta años, nosotros podíamos quitarnos la nuestra de diez.”

Lacayo recuerda otro detalle que ilustra hasta qué punto les impactó la caída del Muro. Después de Estados Unidos, voló con su suegra a Europa para seguir con la búsqueda de apoyo a su campaña electoral. En Madrid se reunieron con Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores en el gobierno del socialista Felipe González. “Tenía sobre su mesa una pequeña piedra, un pedazo del Muro de Berlín, que había comenzado a ser demolido […]. Doña Violeta se enamoró de la piedra, pues era un gran símbolo del avance de la libertad y la democracia en el mundo. Estaba segura de que si volvía con ese trofeo a Managua podría sacarle mucho provecho durante su campaña. […] El ministro le ofreció conseguirle otro pedazo igual ese mismo día, lo que efectivamente hizo.”

La Prensa, propiedad de la familia Chamorro y único periódico de oposición autorizado bajo el sandinismo (su publicación fue, sin embargo, suspendida en numerosas ocasiones antes de la campaña electoral), dio a los eventos de Berlín la primera plana y el espacio que merecían, siete artículos, incluyendo una columna de opinión titulada “Caída del Muro, un milagro de la historia”. Los diarios oficialistas fueron mucho más parcos, pero no tanto como la agencia cubana Prensa Latina, que encabezó su despacho de apenas diez líneas desde la capital de la mal llamada República Democrática Alemana con estas palabras asépticas: “Anuncia la RDA apertura de sus fronteras.” La agencia lograba no usar una sola vez la palabra “muro” y se limitaba a hablar de una “disposición” administrativa, resumida así: “Los ciudadanos podrán realizar viajes privados sin necesidad de explicar los motivos.” Veinte años después los cubanos no gozan aún de esta libertad.

Los gobiernos de La Habana y Managua seguían con suma preocupación los avatares del bloque soviético, sobre todo porque Moscú era su principal fuente de ayuda económica. En público, sin embargo, minimizaban los acontecimientos. Querían evitar que sus enemigos políticos se aprovecharan de la nueva correlación de fuerzas en la escena internacional. A mal tiempo, buena cara. Nada cambiaría en Nicaragua. Los agentes de la Stasi, los servicios secretos de la RDA, seguían en la cúpula del poderoso aparato de espionaje sandinista, donde colaboraban con los cubanos. Miles de internacionalistas, algunos ingenuos y otros no tanto, recorrían el país proclamando su fe en la revolución.

Como había ocurrido con Cuba en las décadas anteriores, Nicaragua se había convertido en el epicentro de todos los grupos armados del planeta, una torre de Babel de las guerrillas. Además del FMLN salvadoreño o de la urng guatemalteca, que tenían allí casas de seguridad, campamentos de entrenamiento e instalaciones de comunicación, pululaban los colombianos, los chilenos, los argentinos, los palestinos y varios terroristas europeos buscados en sus países de origen. Los etarras eran los más clandestinos y se movían con pasaportes nicaragüenses. Uno de los asesinos del primer ministro italiano Aldo Moro colaboraba con el aparato de inteligencia sandinista y un ex miembro de la Fracción Roja alemana ofrecía sus servicios a los enviados de las televisoras extranjeras para conseguir entrevistas.

Para alejar los vientos de cambio que soplaban sobre Europa y dejar claro que no estaban dispuestos a permitir cualquier retroceso en el proceso revolucionario, los sandinistas endurecieron su posición. Ocho días antes de la caída del Muro, el presidente Ortega anunció la suspensión del cese el fuego con la Contra, en vigor desde marzo del año anterior. El gobierno alegó que los rebeldes habían atacado una cooperativa sandinista y varias instalaciones militares, causando más de treinta muertos. Los insurgentes desmintieron su participación en esos hechos. Recordaron que no era la primera vez que los servicios secretos del ministro del Interior, Tomás Borge, montaban operaciones contra su propia gente para atribuirlas a la Contra. Ocurría siempre que el Congreso de Estados Unidos votaba una ayuda financiera a favor de los rebeldes o se aprestaba a hacerlo. En esa ocasión los congresistas aprobaron finalmente una donación “humanitaria” de cincuenta millones de dólares a favor de la Resistencia Nicaragüense (RN, el verdadero nombre de la Contra). Era un incentivo para su desmovilización, acordada tres meses antes a cambio de la liberación de miles de presos políticos por parte del gobierno sandinista. La desconfianza era tal que ninguna de las dos partes cumpliría con sus compromisos antes de las elecciones.

El temor, ampliamente justificado, de la rn era que el FSLN aprovechara su desarme para retomar el control de las zonas rurales y disuadir a los campesinos de votar a favor de la uno y Violeta de Chamorro. Si lograban desarticular la alianza entre la oposición cívica y su brazo armado, los sandinistas tendrían las manos libres para organizar elecciones a su medida y ganarlas. Las amenazas de Daniel Ortega no dejaban la menor duda sobre su rechazo a la alternancia política: una victoria de la oposición, decía, era “imposible”. “Y si, a pesar de todo, eso ocurriera, yo no podría entregar el poder porque el poder pertenece al pueblo y yo no puedo entregar lo que no me pertenece.”

A pesar del clima hostil y de las agresiones de las turbas sandinistas, los candidatos de la uno se atrevieron a hacer campaña, especialmente en las zonas rurales, donde la presencia de observadores de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos les daba cierta seguridad. El candidato a la vicepresidencia, Virgilio Godoy, era uno de los más atrevidos. Mientras Violeta de Chamorro era la “mater dolorosa” y el símbolo de la reconciliación en un país profundamente dividido, Godoy era un dirigente intelectualmente solvente y con una larga trayectoria política. Un tándem perfecto para una población sedienta de paz y harta de verborrea ideológica.

El 11 de noviembre acompañé a Virgilio Godoy en un recorrido por el departamento de Boaco, al este de Managua. No faltaron los incidentes y las intimidaciones, pero la acogida, en general, era cálida. “¿Qué quiere el pueblo? ¡Que se vaya el Frente!”, coreaba el público. Ante los pequeños productores de queso y carne, base de la economía regional, Godoy remachaba los lemas de la uno a favor del cambio, la paz y la recuperación económica. Con una inflación de 36,000% el año anterior, reducida a 2,000% en 1989 después de un cambio de moneda, la producción estaba por los suelos y la pobreza por los cielos. Sin embargo, los compromisos más aplaudidos eran siempre los que trataban de la liberación de los presos políticos, la apertura de las fronteras para que volvieran los exilados y, muy especialmente, la supresión del “servicio militar patriótico”, el SMP. El número de reclutas muertos en combate era un secreto de Estado –y lo sigue siendo hoy– pero se estima que perecieron un mínimo de diez mil jóvenes, la mayoría llevados a la fuerza por el Ejército en redadas en los cines, los autobuses y los pequeños pueblos. “Mientras haya sandinismo, no habrá paz en Centroamérica”, repetían una y otra vez en todos los mítines.

Como si hubiera querido confirmar esa sentencia, aquel 11 de noviembre, a las 19:30, la Comandancia General del FMLN, reunida en Managua, dio la orden por radio a sus guerrilleros de atacar San Salvador. Empezaba así “la operación guerrillera urbana más importante en la historia moderna de América Latina”, diría más adelante Claudio Armijo, alias comandante “Chico”.

Al día siguiente, un domingo, tomé un vuelo de Managua a San Salvador. La carretera del aeropuerto al centro de la capital estaba bajo control militar y no hubo problemas de acceso al hotel Camino Real, cuartel general de los enviados de la prensa internacional, que apenas empezaban a llegar. Se oían tiroteos y explosiones. ¿Cómo se le había ocurrido al FMLN lanzar semejante ofensiva dos días después de la caída del Muro de Berlín y cuando Moscú se había comprometido con Washington a impedir el envío de armas soviéticas a El Salvador, a través de Nicaragua y Cuba? Desde las primeras horas, los servicios de inteligencia de ambas potencias ya sabían que la ofensiva no hubiera sido posible sin la complicidad de esos dos países.

El golpe era especialmente doloroso para la urss. Un mes antes, a principios de octubre, Gorbachov había encargado una misión muy importante a su ministro de Asuntos Exteriores, Eduard Shevardnadze, uno de sus más cercanos colaboradores. El ministro se había desplazado hasta Managua –nunca antes una personalidad soviética de este rango había estado en Nicaragua– para informar a sus aliados sandinistas de la decisión de Moscú de colaborar con el plan de paz para Centroamérica, puesto en marcha dos años antes con el apoyo de la comunidad internacional. Esto implicaba el cese de la cuantiosa ayuda militar soviética a Managua y el compromiso de parte del gobierno sandinista de suspender el envío de armas soviéticas a la guerrilla salvadoreña.

“La dirección del FSLN nos dijo que Shevardnadze había sido informado de nuestros preparativos para la ofensiva y que quería hablar con nosotros”, recuerda Joaquín Villalobos. “Claro, era para disuadirnos. Decidimos escondernos el día de su visita y no nos presentamos a la cita programada con él. Se fue tranquilo porque el gobierno sandinista le aseguró que nos cortaría el apoyo logístico. El FSLN intentó desanimarnos, pero lo convencimos de que ya no podíamos parar la dinámica operacional. Durante meses habíamos trasladado grandes cantidades de armas y municiones a El Salvador, para distribuirlas en los puntos donde íbamos a atacar. Nuestra gente estaba lista. Era imposible echarnos atrás.”

Cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados, los soviéticos montaron en cólera. El pulgarcito salvadoreño se atrevía a poner en peligro todo el proceso de distensión internacional, que era vital para Moscú. El 28 de noviembre, apenas cinco días antes de la cumbre de Malta, donde las dos potencias pondrían punto final a la Guerra Fría, hubo en Managua una tormentosa reunión secreta, convocada por los soviéticos. En ella participaron altos mandos militares y civiles de los tres países involucrados en el apoyo armamentístico a la guerrilla salvadoreña: Cuba, Nicaragua y la urss. La delegación soviética dio un ultimátum a sus interlocutores y amenazó, entre otras cosas, con adherirse a la postura de Washington, que exigía la desmovilización del FMLN a cambio del desarme de la Contra nicaragüense. Esa simetría era una aberración para los sandinistas, que se aferraban a su propaganda de descalificación de la rn, presentada como una banda de mercenarios al servicio de Estados Unidos. El rapapolvo tuvo su efecto a corto plazo, para no entorpecer la cumbre del 2 de diciembre entre George Bush y Gorbachov. Meses después, sin embargo, los sandinistas volverían a las andadas con el envío clandestino de misiles antiaéreos soviéticos a los salvadoreños.

Con su ofensiva sobre San Salvador, el FMLN parecía ir en contra de la historia y del giro a favor de la resolución negociada de los conflictos. Sin embargo, su actuación violenta era el fiel reflejo del retraso político de la región, donde la Guerra Fría había exacerbado las tensiones locales y radicalizado a los actores. La mayoría de los dirigentes guerrilleros reconocían que, a pesar de la enorme desigualdad social en El Salvador, no existían las condiciones para una insurrección popular. Todo cambió sobre la marcha, cuando los mandos se dieron cuenta de que lograban mantener sus posiciones en los barrios populares de la capital.

“Es la población la que va a decidir si nos quedamos aquí”, me decía el comandante “Amílcar” al tercer día de la ofensiva, en medio del estruendo de los helicópteros militares. A sus veintitrés años, este estudiante del frente urbano tenía unos cincuenta guerrilleros bajo su mando en la colonia Zacamil, un gigantesco complejo habitacional conformado por cientos de edificios de cuatro plantas. En ese momento la mayoría de las familias permanecían encerradas en sus pequeños apartamentos. Otras brindaban alimentos y ropa a los combatientes. Sin embargo, cuando la Fuerza Aérea empezó a bombardear las posiciones del FMLN, en la noche del 15 al 16 de noviembre, los civiles huyeron despavoridos. Hubo muchos muertos en Zacamil y Amílcar fue uno de ellos.

“Villalobos ha declarado esta mañana en la Venceremos (la radio del FMLN) que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias”, aseguraba Claudio Armijo, comandante “Chico”. Era el coordinador para San Salvador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la organización dirigida por Villalobos dentro del FMLN. Y era también el hijo de Roberto Armijo, un poeta exiliado en París, que publicaría el año siguiente El asma del Leviatán, una interesante novela autobiográfica. “Chico” tenía su puesto de mando en Zacamil, donde había acumulado una enorme cantidad de armamento. Desde los balcones de los edificios, los guerrilleros disparaban sus lanzacohetes rpg contra las tanquetas Panhard, de fabricación francesa, que avanzaban hacia la colonia abriendo fuego con sus potentes ametralladoras. “Ya hemos inutilizado varias”, dijo “Chico”.

La capital salvadoreña se parecía cada día más a Beirut. La guerrilla atravesaba autobuses en las calles y cavaba trincheras para impedir el paso de los vehículos militares. Decenas de miles de civiles, agitando sus banderitas blancas, habían huido de sus barrios y acampaban en los estadios y las escuelas. El mayor peligro eran los francotiradores del FMLN, que disparaban sobre todo lo que se movía. Llegar hasta los principales mandos de la guerrilla era una verdadera odisea. El británico David Blundy recibió un balazo que acabó con su vida cuando intentaba acercarse a uno de ellos. Era el décimo periodista que moría ese año.

El 15 de noviembre, cuarto día de la ofensiva, logré llegar al puesto de mando de Facundo Guardado, que dirigía las operaciones en la zona de Mejicanos para las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), la principal organización del FMLN. Estaba agotado pero feliz. “Vamos a tomar la capital”, dijo. “El Ejército ya no nos puede sacar de aquí.” Se respiraba un clima triunfalista dentro de la guerrilla. Algunos ya hablaban de “insurrección popular”, de “tomar el poder”… Todo cambiaría horas después, con el inicio de los bombardeos aéreos y el asesinato de seis intelectuales jesuitas, acusados erróneamente por la derecha dura de ser los instigadores de la ofensiva. El FMLN aguantaría una semana más antes de replegarse en las faldas de los volcanes aledaños.

Cerca de cuatro mil salvadoreños murieron en los combates, la mitad guerrilleros y la otra mitad soldados y población civil. Hubo miles de heridos. (Un total de 75 mil personas perecieron en los doce años del conflicto.) ¿Se logró algo? Según el escritor David Escobar Galindo, ex negociador del gobierno, “la ofensiva del 11 de noviembre de 1989 abrió la posibilidad de la paz al demostrar que la guerra no se podía decidir militarmente”. Se había llegado al equilibrio del terror. Ambos bandos tardarían, sin embargo, dos años más en firmar la paz, en México en enero de 1992.

Después del furor bélico de las calles de San Salvador, el regreso a Nicaragua fue un alivio. La campaña electoral estaba suscitando cada día más interés en la población. Muchos opositores no se atrevían a enarbolar el azul y blanco de la uno, mientras el rojo y negro de los sandinistas eran omnipresentes. Los colores de la uno eran los de la bandera nicaragüense y, también, los de la Inmaculada Concepción, patrona de un país abrumadoramente católico. En cambio, el rojo y el negro estaban asociados a la sangre y el luto. El lema del FSLN era “Daniel es mi gallo” y Ortega era presentado como el “Gallo ennavajado”. Los electores tenían que escoger entre el macho guerrero y la mujer de paz. Parecía lógico que los nicaragüenses optaran por Violeta de Chamorro, pero casi todas las encuestas daban la victoria a Daniel Ortega.

En su inmensa mayoría, los corresponsales y los enviados de la prensa internacional se creían a pies juntillas la retórica triunfalista del FSLN. Había un ambiente de linchamiento ideológico contra los pocos que considerábamos improbable una victoria de Ortega y poníamos en duda la fiabilidad de las encuestas. En un país tan polarizado políticamente y donde imperaba el miedo, me parecía normal que la gente mintiera a los encuestadores. Diez días antes de las elecciones del 25 de febrero de 1990, recibí una llamada del director de mi periódico, Le Monde. André Fontaine quería asegurarse personalmente de que yo estaba en mis cabales, porque había recibido varias llamadas de intelectuales franceses de primer nivel que se quejaban de mi cobertura. Le habían dicho que yo estaba totalmente equivocado cuando escribía que el régimen sandinista era muy impopular y podía perder las elecciones. Bastaba con leer o escuchar los medios extranjeros, decían –citando, claro, a la bbc, como si fuera la Biblia–, para ver que la oposición no tenía ninguna posibilidad de ganar.

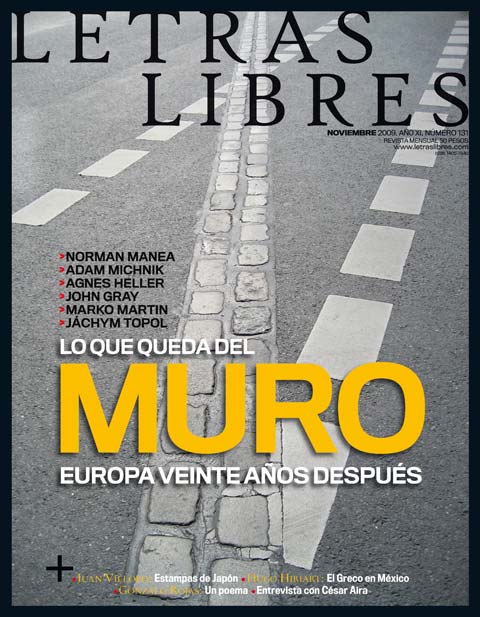

La ofuscación de la prensa internacional llegó a tal punto que algunos medios no esperaron los resultados oficiales y anunciaron una victoria holgada de Daniel Ortega al día siguiente de la votación. En el restaurante Bambana, cuando Violeta de Chamorro anunció su amplia victoria (con casi el 55% de los votos) a las tres de la madrugada del 26 de febrero, algunos periodistas europeos lloraban de rabia. Para no provocar a los sandinistas, que no habían aceptado todavía su derrota, la presidenta electa pidió a sus seguidores que se abstuvieran de celebrar el triunfo en lugares públicos. No hizo falta que lo dijera. Las calles de Managua estaban vacías. Y seguirían así al día siguiente. Acababa de caer el otro Muro de Berlín. ~

(Tánger, Marruecos, 1950) es periodista. Fue corresponsal de Le Monde en México. Es coautor de ¿Quién mató al obispo? (Ediciones Martínez Roca, 2005).