Hay en los libros y en nuestra memoria poemas que en la frente o al pie (términos aquí apropiados, porque un poema es un ser vivo: es un hombre o una mujer) llevan la firma inequívoca de quienes los escribieron y cuyos nombres y apellidos ya forman parte de esas obras. Y viceversa: hay lgún poema que nos pertenece porque, si nadie sabe quién fue el autor, si nunca fue firmado por alguien, es como si nadie lo hubiera escrito, de modo que pasa a ser parte de quien lo recuerda o cree recordarlo y que quizá algún día llega a sospechar haberlo escrito él mismo. Suele ser un poema que nos hace compañía desde que quizá lo leímos u oímos por primera vez, acaso en la adolescencia, esa edad tan transitoria en la cual, por contrapartida, creíamos, o más bien sentíamos, que éramos inmortales, y que (como en algún libro dice un personaje de mi capitán en literatura Joseph Conrad) “duraríamos más que el mar y el cielo y todos los hombres”.

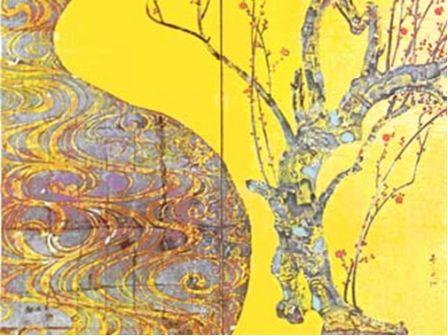

Hace muchos años, en el Instituto Francés de la América Latina, le oí a Jomi García Ascot una conferencia sobre poesía japonesa. En ella creo que dijo un breve, intenso y delicado poema japonés o chino (pero yo creo que japonés) que desde entonces me ha acompañado, intacto en la memoria. Lo transcribo aquí tal como lo recuerdo para que si un día me atrapara la enfermedad del Alzheimer, o, ¡lagarto!, mi muy previsible última hora, quede en el mundo aunque nomás sea mediante la memoria de al menos otro hombre:

Aunque yo haya partido

y por años dure mi ausencia,

tú, ciruelo bajo el alero,

no olvides la primavera.

¿De qué autor, de qué siglo viene ese poema que se diría es como una susurrada profana plegaria? Recuerdo que innumerables veces me propuse consultar a Jomi al respecto, y por algún motivo, o más bien por alguno de esos quiebres y desvíos que se dan en cualquier conversación (y que, la verdad sea dicha, constituyen el encanto del arte de conversar), no llegué a hacerlo, y, ay, ahora no sería posible ni mediante la tabla ouija. ¿O tal vez no intenté siquiera preguntárselo porque ya desde el primer momento, e inconscientemente, deseaba apropiarme el poema?

Por años, por décadas, he consultado libros sobre poesía oriental, desde las antologías de Marcela de Juan (Ma Cé Huang) a la biografía de Li Po, de Arthur Waley, a Sendas de Oku de Matsuo Basho (en versión de Octavio Paz), etcétera, y he preguntado a amigas y amigos poetas: María Baranda, Ana García Bergua, Carmen Boullosa, Emilio Prados, Pedro Garfias, José Carlos Becerra, Octavio Paz, Efraín Huerta, David Huerta, Eduardo Lizalde, Gerardo Deniz, Gabriel Zaid, José Luis Rivas, Andrés Marceño, Eduardo Milán, Homero (es decir: el mero José Homero, de Xalapa)… y otros, pero ninguno sabía ni sabe siquiera del poema y algunos sospechan que (¡brincos diera yo!) se debe a mis infrecuentes pruritos de liróforo.

A veces me he preguntado si he soñado ese tan intenso como delicado poema de una sola cuarteta, pues si bien un filósofo inolvidable pero cuyo nombre he olvidado —¡bueno, dizque también el Titanic era “inhundible”!— escribió que todos los hombres son poetas cuando sueñan. Y puesto que no le tengo ninguna confianza a los poderes líricos de mi subconciencia, ni creo que la “escritura automática” recetada por los surrealistas produzca algo que valga la pena, salvo la ocasión para enriquecer psicoanalistas, he pensado en la posibilidad de que, si el poeta inglés Coleridge transcribió de una ensoñación su majestuoso e inconcluso sueño del palacio de Kublai Khan (ignorando que ese palacio había existido), tal vez en algún momento del vertiginoso tiempo, en una lejana geografía del Oriente, hubo un poeta menor y adicto a la anonimia que soñó cuatro buenos versos y los legó a otros anónimos y sucesivos soñadores, de modo que a través de siglos y de varias geografías y oscuridades, tales luminosos cuatro versos habrían arribado a la humilde testa soñadora de quien esto ahora escribe.

Me aclaro al respecto. He de confesar que entre las pocas y esporádicas anotaciones que he hecho de mis sueños a veces han aparecido frases a las cuales desde un juicio muy indulgente se las podría considerar como “poéticas”, por ejemplo esta de:

Las diosas se fueron

bamboleando

sus nalgas

marmóreas.

Anotación que encuentro de nulo valor pero que Andrés Marceño me alaba diciendo que su uso transitivo del verbo bambolear, la precisión, el peso, el otro ritmo que le dan las dos palabras finales y el esdrújulo de la última, resultan en un estimable minipoema. Lo cual, si no lo creo del todo, algo me envanece, y…

Por lo pronto, si están de acuerdo mis lectores (en caso de que los haya), seguiré interrogando a los amigos poetas sobre ese poema del inolvidable ciruelo, y me gusta tanto que no me iré de esta página sin volver a transcribirlo. Y va:

Aunque yo haya partido

y por años dure mi ausencia,

tú, ciruelo bajo el alero,

no olvides la primavera.

N. B. Este artículo ha sido heroicamente escrito durante una tarde de cortes de la energía eléctrica debida a los ¿responsables? de la misma.

(Publicado anteriormente en Milenio Diario)

Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.