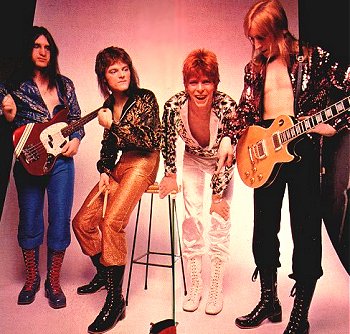

Yo tenía veinte años. No permitiré que nadie diga que es la edad más hermosa de la vida. Recuerdo un viaje de varias horas a Guanajuato en tercera clase. Esto fue antes del MP3, era octubre, creo, y llevaba en mi chaqueta una cinta en la que había grabado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Nada raro es ver a un veinteañero de pelo largo en un autobús con los audífonos puestos y la cabeza recargada en la ventana. Yo escribía poemas, anotaciones en los puños, con un bolígrafo desechable mordisqueado. Los escribía en una libreta o sobre cualquier papel que me encontrara en el camino. Tenía los bolsillos llenos de versos, como cualquier otro veinteañero. Y a esa edad cualquier tipo de soledad se vive de una manera intensa. Uno recibe influencias de cualquier parte, no solo de los libros, sino de la vida, del paisaje, de las conversaciones. Como ya dije, yo escuchaba The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. No hacía mucho tiempo que había dejado la casa materna, el mundo era algo nuevo para mí y hasta me creía ya un adulto hecho y derecho, aunque claro, no lo era. Y mi cabeza era una esponja que todo lo absorbía. Puedo verme ahora, mientras escucho “Moonage Daydream”: Keep your electric eye on me, babe / Put your ray gun to my head / Press your space face close to mine, love. ¿Cuántas veces habré escuchado este disco durante los 18 años siguientes? Es difícil saberlo. Pero nunca lo habré hecho con tanta intensidad desde entonces hasta hoy, mientras escribo esto, porque, como todo mundo ya lo sabe, hoy me levanté con la noticia de que David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie, había muerto a la edad de 69 años, un número muy significativo. Una noticia que me dejó estupefacto, porque siempre tuve la certeza de que David Bowie era inmortal, de que nos enterraría a todos, que seguiría sacando discos hasta los cien años, aunque ya no me gustaran tanto. No podría retroceder en el tiempo e imaginar mi vida sin sus canciones, y todo lo que aprendí de ellas; mi eterna melancolía no sería la misma sin “Heroes”, sin “Life on Mars?”, sin “Starman”, sin “Loving the Alien”, “Modern Love”, “Strangers When We Meet”, sin “Thursday’s Child”, por solo mencionar unas pocas de las muchísimas canciones de Bowie que me han acompañado desde entonces, en los momentos más felices, en las rupturas, en los momentos de enfermedad, de triunfo, de rabia, con esa luz de la media tarde que me crispa los nervios, o en la penumbra, bajo una lámpara, mientras escribo ya no versos, sino historias; durante los viajes, los paseos vespertinos, ahora en MP3. No soy el único de mi generación que alguna vez se ha sentido como el mayor Tom, aislado, alienado, girando alrededor de la tierra sin poder comunicarse: una gran metáfora de la soledad del individuo en la sociedad de masas, y sin embargo pasmado ante la belleza. Y mientras escribo esto no me atrevo siquiera a dudar de que esta es la canción más hermosa de todos los tiempos. Torre de control al mayor Tom / tu circuito está muerto /algo está mal / ¿puedes escucharme, mayor Tom? / ¿Puedes escucharme, mayor Tom? / ¿Puedes…? Y aquí estoy flotando alrededor de mi lata, muy por encima de la Luna: el planeta Tierra es azul y no hay nada que yo pueda hacer.

Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).