Los testimonios, relatos e imágenes sobre el Holocausto nazi contra los judíos lograron cristalizarse, dos décadas después de lo ocurrido, en un imaginario simbólico cuya mera referencia suscita estupor y unánime condena. En cambio, el holocausto estalinista contra su propio pueblo todavía no se ha conformado en un imaginario semejante, pese a los múltiples discursos sobre el tema. Ello puede ser debido a que, antes de la perestroika, la cruenta represión estalinista constituía un tabú para la izquierda occidental (pocos, y con la boca chica, lo denunciaban) y un tópico recurso para los ideólogos anticomunistas. También suponía, tan enorme era la tragedia, un reto a los testigos: “¿Cómo contar lo que no puede ser contado? Es imposible encontrar las palabras. Morir tal vez habría sido más sencillo.” (Varlam Shalamov, Relatos de Kolymá, Editorial Minúscula).

Quizás ahora se presenten las condiciones para elaborar una historia objetiva, sobre el Gulag y el aparato represivo del régimen soviético, que sirva para establecer un imaginario simbólico cuyo fundamento ético sea incuestionable. A este respecto contribuyen los tres tomos de la obra de Vitali Shentalinski (Esclavos de la libertad, Denuncia contra Sócrates y Crimen sin castigo, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores), dedicados a elucidar la pertinaz represión estaliniana contra lo más granado de sus propios escritores. Shentalinski ha realizado una rigurosa indagación a partir de los numerosos expedientes depositados en los archivos literarios del KGB. Aunque posiblemente esos archivos hayan sido depurados antes de ser públicos, Shentalinski establece y documenta muchos datos sobre el aciago destino de renombrados escritores e intelectuales (Babel, Solzhenitsin, Bulgákov, Mandelstam, Pilniak, Gumiliov, Koltsov….) y, asimismo, nos informa por primera vez de otros casos menos conocidos (Demídov, Klicíjev, Platónov, Punich, Florenski, Méyerjold).

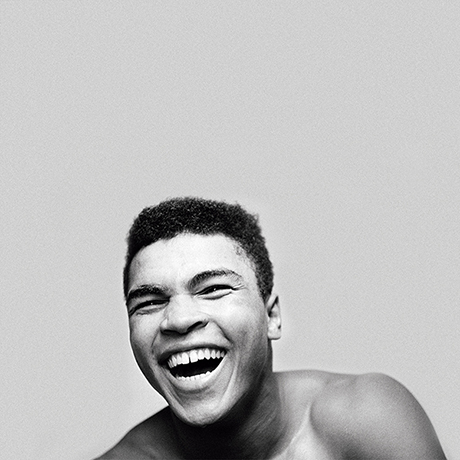

A diferencia del Holocausto contra los judíos, nutrido de explícitas imágenes de aquel horror, de las “purgas” estalinianas (¡qué eufemismo el de esta higiénica palabra, asimilada incluso en los discursos anticomunistas, que blanquea el crimen de Estado!) prácticamente sólo han quedado como testimonio –y, asimismo, prueba de cargo– los retratos adjuntos a las fichas policiales depositadas en los archivos de la Lubianka. Esos retratos –algunos de ellos utilizados por Shentalinski en su obra; así como David King en Ciudadanos comunes: las víctimas de Stalin, Francis Boutle Publishers– nos permiten poner rostro e identidad a algunas víctimas de aquella masacre. En esa lógica y desde que en 1991 se aprobó en Rusia la Ley de Rehabilitación, la Memorial Society con sede en Moscú ha promovido por distintos países exposiciones de retratos extraídos de los archivos del KGB. La mayoría de esas fotografías, cuyo punctum nos inquieta y conmueve, habían sido tomadas momentos antes de la muerte del sujeto que aparece en ellas. Era el último vestigio de su fisonomía y vida. Luego, tras la ejecución, la mayoría de ellos serían inhumados en recónditas fosas comunes o bien, una vez incinerados los cadáveres, aventarían sus cenizas. El caso del cuerpo nunca encontrado de Isaac Babel es paradigmático.

En el repertorio de fotos expuestas, rostros que nos miran desde un tiempo abolido, se observa que la edad, sexo y condición social es variada: comisario político, obrero, periodista, bibliotecaria, estudiante, héroe de guerra, campesina… Diversidad que remarcaba una obvia advertencia: todos, bajo el estalinismo, podían ser objeto de represión. Bastaba decir una palabra de más, una falsa denuncia sin posibilidad de refutar, un insidioso rumor sobre ciertos hábitos, tener amistades políticamente caídas en desgracia o no formar parte del grupo ascendente en los encarnizados reajustes de la nomenclatura. A diferencia de los prisioneros del Lager nazi que sabían por qué estaban recluidos, la mayoría de las víctimas del Gulag, que se seguían sintiendo comunistas, ignoraban la causa determinante de su detención o condena y aceptaban su infortunio como una contribución necesaria para la construcción del comunismo. El colmo de esa masoquista asunción de culpas –ya fueran reales o falsamente imputadas– tendrá lugar durante los tristemente célebres procesos de Moscú, cuando destacados miembros de la vieja guardia bolchevique, condenados a muerte, se ven obligados, recreando los abominables actos de fe de la Inquisición, a leer en público su autocrítica y la confesión de los cargos que les atribuían.¡Qué grosera farsa jurídica y humillación añadida a las víctimas! En un cartel que justificaba la gran “purga” de 1936-1938 se señalaba los perfiles de las personas a reprimir: “Limpiaremos el partido de individuos clasistas y elementos hostiles, degenerados, traidores, arribistas, egoístas, burócratas y personas moralmente decadentes”. Esas características –algunas de ellas manifiestas en el carácter de reconocidos jerarcas soviéticos– sirvieron de coartada para el ejercicio de una represión arbitraria y, en ocasiones, con aspectos similares a las prácticas mafiosas destinadas a evitar posteriores venganzas. Un ejemplo: varios miembros de una familia podían ser ejecutados por la supuesta culpa de uno de ellos, como ocurrió con el subcomisario de la NKVD Mijaíl Frinovski, al que acompañaron a la muerte su esposa, hijo y varios parientes (los retratos de los mismos figuran en la Sala de Exposiciones del Teatro Circo Price de Madrid, surtida con fondos la Memorial Society, David King y Reinhard Schultz). También se coaccionaba a personas incómodas al régimen eliminando a sus próximos. Las poetas Marina Tsvietáieva y Anna Ajmátova sufrirían ese acoso. En el caso de la primera, ejecutaron a su esposo Serguéi Efrón y a su hija Ariadna la condenaron a ocho años de trabajos forzados; en cuanto a la segunda, fusilaron a su ex marido Nikolái Gumiliov y deportaron a Siberia a su hijo Lev. De esta última escritora acaba de editar Circe una excelente biografía a cargo de Elaine Feinstein.

Los retratos rescatados del secreto por la Memorial Society –epifanía de una memoria infamada– conformarían un plantel indeterminado si no fuera porque cada uno de ellos se humaniza por un determinado gesto: estupor, perplejidad, cansancio, desamparo, resignación, angustia… Si en la mayoría de sus expresiones se manifiesta la gravedad de la situación, algunos rostros denotan altivez y desdén (hacia sus represores y la muerte inminente): tantas habían sido sus vicisitudes revolucionarias y adversidades, tantas habían sido las muertes presenciadas a su alrededor que la idea de que estaban viviendo sus últimos momentos no les perturbaba. En otros, en cambio, se aprecia un temor vergonzante e, incluso, un disimulo taimado (como si hubiera una sobreactuación victimista). Sus ojos –¡qué inteligencia se intuye en muchos de ellos!– reflejan la luz del foco que les iluminaba. Da la impresión de que si ampliásemos esa luz veríamos reflejados en sus pupilas los rostros de sus verdugos. Esas sesiones fotográficas, formalmente justificadas como un funcional protocolo policial, encubrían una celebración perversa (regocijo por la “pieza de caza” cobrada) y el colofón del ritual de anonadamiento que sufría el prisionero desde que era detenido hasta su exterminio o traslado al Gulag (en la mayoría de los casos, esa condena suponía una muerte aplazada). Este malvado proceder no es exclusivo de los chequistas soviéticos. Existe un antecedente: en 1986 se pusieron a la venta unos lotes de fotos que habían pertenecido al comisario de policía Eugène Grécourt, quien desde 1902 hasta su fallecimiento en 1918 había dirigido el Deuxième Bureau (Servicios de Inteligencia y Contraespionaje francés). Grécourt, durante la Primera Guerra Mundial, interrogó a numerosos sospechosos de traición o espionaje. Previamente, fotografiaba a los detenidos –hombres, mujeres, civiles y militares– de cuerpo entero y apoyando una mano en una silla estilo Henri II (¡qué fetichismo el de esa común y testimonial silla!). Todos ellos mantienen la misma pose y mirada expectante. Supongo que creerían, alentados por el comisario, que se trataba de un mero trámite. Esa ceremonia fotográfica plasma una puesta en escena subordinada a una artera trampa policial. Muchos de los que figuran en dichas fotos, como así consta escrito a mano en el dorso de las mismas, serían finalmente fusilados.

Tiempo y muerte se conjugan en todas esas fotografías. La muerte que les acechaba cuando se realizaron esas imágenes ahora es un hecho consumado. De ahí que el eidôlon que en origen correspondía a la fotografía ha devenido spectrum. Ronald Barthes, en La cámara lúcida (Paidós), comenta a tenor de sus propias fotos: “Representa ese momento tan sutil en que, a decir verdad, no soy ni sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se siente devenir objeto: vivo entonces una microexperiencia de la muerte (del paréntesis): me convierto verdaderamente en espectro”. Y así, parafraseando la conspicua frase del Manifiesto Comunista, un espectro –memoria hiriente de un crimen sin castigo– recorre Europa buscando materializarse en un imaginario simbólico tan eficaz en emotividad y autoridad moral como el del Holocausto judío. ~