Cuando, en noviembre de 1996, el gobierno francés decidió trasladar al Panteón los restos de André Malraux, como contrapunto a los homenajes montados en su honor por el presidente Jacques Chirac y sus partidarios, una severísima reacción crítica de su obra tuvo lugar en Estados Unidos y en Europa. Una revisión que, en algunos casos, consistió en un linchamiento literario. Véase, como ejemplo, el feroz artículo en The New York Review of Books –barómetro de la corrección política intelectual en el mundo anglosajón– de una pluma tan respetable como la de Simon Leys. De creerles a él y otros críticos, Malraux fue un escritor sobrevalorado, mediocre novelista y ensayista lenguaraz y jactancioso, de estilo declamatorio, cuyas delirantes

afirmaciones históricofilosóficas en sus ensayos estéticos representaban un fuego de artificio, el ilusionismo de un charlatán.

Discrepo de esa injusta, y, creo, prejuiciada visión de la obra de Malraux. Es verdad, había en él cierta predisposición a la palabrería de lujo –vicio congénito a la tradición literaria francesa–, y, a veces, en sus ensayos sobre el arte, incurrió en el efectismo retórico, la tramposa oscuridad (como muchos de sus colegas, por lo demás). Pero hay charlatanes y charlatanes. Malraux lo fue en la más alta acepción posible de ese lucimiento retórico, con una dosis tan potente de inteligencia y cultura que, a menudo, en su caso el vicio mudaba en virtud. Aun cuando no dijera nada la tumultuosa prosa que escribía, como ocurre en páginas de Las voces del silencio, lo decía con tanta belleza que ese vacío enredado en palabras resultaba subyugante. Pero si, como crítico, pecó a veces de palabrería, como novelista fue un modelo de eficacia y precisión. Entre sus novelas, figura una de las más admirables de este siglo: La condición humana (1933).

Desde que la leí, de corrido, en una sola noche y, por un libro de Pierre de Boisdeffre, conocí algo de su autor, supe que la vida que hubiera querido tener era la de Malraux. Lo seguí pensando en los años sesenta, en Francia, cuando me tocó informar como periodista sobre los empeños, polémicas y discursos del Ministro de Asuntos Culturales de la Quinta República, y lo pienso cada vez que leo sus testimonios autobiográficos o las biografías que, luego de la de Jean Lacouture, han aparecido en los últimos años con nuevos datos sobre su vida, una vida tan fecunda y dramática como la de los grandes aventureros que fraguó.

Soy también fetichista literario y de los escritores que admiro me encanta saberlo todo: lo que hicieron, lo que no hicieron, lo que les atribuyeron amigos y enemigos y lo que ellos mismos se inventaron, a fin de no defraudar a la posteridad. Estoy, pues, colmado con la fantástica efusión pública de revelaciones, infidencias, delaciones y chismografías que en estos momentos robustecen la ya riquísima mitología de André Malraux, quien, como si no hubiera bastado ser un sobresaliente escribidor, se las arregló, en sus 75 años de vida (19011976), para estar presente, a menudo en roles estelares, en los grandes acontecimientos de su siglo –la Revolución china, las luchas anticolonialistas de Asia, el movimiento antifascista europeo, la guerra de España, la resistencia contra el nazismo, la descolonización y reforma de Francia bajo De Gaulle– y dejar una marca en el rostro de su tiempo.

Fue compañero de viaje de los comunistas y nacionalista ferviente; editor de pornografía clandestina; jugador a la Bolsa, donde se hizo rico y arruinó (dilapidando todo el dinero de su mujer) en el curso de pocos meses; saqueador de estatuas del templo de Banteal Sreï, en Camboya, por lo que fue condenado a tres años de cárcel (su precoz prestigio literario le ganó una amnistía); conspirador anticolonialista en Saigón; animador de revistas de vanguardia y promotor del expresionismo alemán, del cubismo y de todos los experimentos plásticos y poéticos de los años veinte y treinta; uno de los primeros analistas y teóricos del cine; testigo implicado en las huelgas revolucionarias de Cantón del año 1925; gestor y protagonista de una expedición (en un monomotor de juguete) a Arabia, en busca de la capital de la Reina de Saba; intelectual comprometido y figura descollante en todos los congresos y organizaciones de artistas y escritores europeos antifascistas en los años treinta; organizador de la escuadrilla España (que después se llamaría André Malraux) en defensa de la República, durante la Guerra Civil española; héroe de la Resistencia francesa y coronel de la Brigada AlsaciaLorena; colaborador político y ministro en todos los gobiernos del general De Gaulle, a quien, desde que lo conoció en agosto de 1945 hasta su muerte, profesó una admiración cuasi religiosa.

Esta vida es tan intensa y múltiple como contradictoria, y de ella se pueden extraer materiales para defender los gustos e ideologías más enconadamente hostiles. Sobre lo que no cabe duda es que en ella se dio esa rarísima alianza entre pensamiento y acción, y en el grado más alto, pues quien participaba con tanto brío en las grandes hazañas y desgracias de su tiempo, era un ser dotado de lucidez y vigor creativo fuera de lo común, que le permitían tomar una distancia inteligente con la experiencia vivida y trasmutarla en reflexión crítica y vigorosas ficciones. Un puñado de escritores contemporáneos suyos estuvieron, también, como Malraux, metidos hasta el tuétano en la historia viviente: Orwell, Koestler, T.E. Lawrence. Los tres escribieron admirables ensayos sobre esa actualidad trágica que absorbieron en sus propias vidas hasta las heces; pero ninguno lo hizo, en la ficción, con el talento de Malraux. Todas sus novelas son excelentes, aunque a La esperanza le sobren páginas y a Los conquistadores, La vía real y El tiempo del desprecio les falten. La condición humana es una obra maestra, digna de ser citada junto a las que escribieron Joyce, Proust, Faulkner, Thomas Mann o Kafka, como una de las más fulgurantes creaciones de nuestra época. Lo digo con la tranquila seguridad de quien la ha leído por lo menos media docena de veces, sintiendo, cada vez, el mismo estremecimiento agónico del terrorista Tchen antes de clavar el cuchillo en su víctima dormida y lágrimas en los ojos por el gesto de grandeza final de Katow, cuando cede su pastilla de cianuro a los dos jóvenes chinos condenados, como él, por los torturadores del Kuomintang, a ser quemados vivos. Todo es, en ese libro, perfecto: la historia épica, sazonada de toques románticos; el contraste entre la aventura personal y el debate ideológico colectivo; las psicologías y culturas enfrentadas de los personajes y las payasadas del barón de Clappique, que pespuntan de extravagancia y absurdo –es decir, de imprevisibilidad y libertad–, una vida que, de otro modo, podría parecer excesivamente lógica; pero, sobre todo, la eficacia de la prosa sincopada, reducida a un mínimo esencial, que obliga al lector a ejercitar su fantasía todo el tiempo para llenar los espacios apenas sugeridos en los diálogos y descripciones.

La condición humana está basada en una revolución real, que tuvo lugar en 1927, en Shanghái, del Partido Comunista chino y su aliado, el Kuomintang, contra los “señores de la guerra”, como se llamaba a los autócratas militares que gobernaban esa China descuartizada, en la que las potencias occidentales habían obtenido, por la fuerza o la corrupción, enclaves coloniales. Esta revolución fue dirigida por un enviado de Mao, Chou Enlai, en quien está inspirado, en parte, el personaje de Kyo. Pero, a diferencia de este, Chou Enlai no murió cuando, luego de derrotar al gobierno militar, el Kuomintang de Chiang Kaishek se volvió contra sus aliados comunistas y, como describe la novela, los reprimió con salvajismo; consiguió huir y reunirse con Mao, a quien acompañaría en la Gran Marcha y secundaría como lugarteniente el resto de su vida.

Malraux no estuvo en Shanghái en la época de los sucesos que narra (que inventa); pero sí en Cantón, durante las huelgas insurreccionales del año 1925 y fue amigo y colaborador (nunca se ha establecido con certeza hasta qué punto) de Borodín, el enviado de la Komintern (en otras palabras, de Stalin) para tutelar el movimiento comunista en China. Esta experiencia le sirvió, sin duda, para impregnar esa sensación de cosa “vivida” a los memorables asaltos y combates callejeros de la novela. Desde el punto de vista ideológico, La condición humana es procomunista, sin la menor ambigüedad. Pero no estalinista, sino, más bien, trotskista, pues la historia condena explícitamente las órdenes venidas de Moscú, e impuestas a los comunistas chinos por los burócratas de la Komintern, de entregar las armas a Chiang Kaishek, en vez de esconderlas para defenderse cuando sus aliados del Kuomintang dejaran de serlo. No olvidemos que estos episodios suceden en China mientras en la urss seguía arreciando el gran debate entre estalinistas y trotskistas (aunque ya había empezado el exterminio de estos) sobre la revolución permanente o el comunismo en un solo país.

Pero una lectura ideológica o solo política de la novela soslayaría lo principal: el mundo que crea de pies a cabeza, un mundo que debe mucho más a la imaginación y la fuerza convulsiva del relato que a los episodios históricos que le sirven de materia prima.

Más que una novela, el lector asiste a una tragedia clásica, incrustada en el mundo moderno. Un grupo de hombres (y una sola mujer, May, que en el mundo esencialmente misógino de Malraux es apenas una silueta algo más insinuada que la de Valéry y las cortesanas que hacen de telón de fondo), venidos de diversos horizontes, combaten contra un enemigo superior para –lo dice Kyo– “devolver la dignidad” a aquellos por quienes combaten: los miserables, los humillados, los explotados, los esclavos rurales e industriales. En esta lucha, a la vez que son derrotados y perecen, Kyo, Tchen, Katow, alcanzan una valencia moral más elevada, una grandeza que expresa, en su más alta instancia, “la condición humana”.

La vida no es así, y, desde luego, las revoluciones no están hechas de nobles y viles acciones distribuidas rectilíneamente entre los combatientes de ambos bandos. Que este esquematismo político y ético, que en cualquiera de las ficciones edificantes que produjo el realismo socialista hubiera hecho que el libro se nos cayera de las manos, y en La condición humana nos convenza de su verdad, significa que Malraux era capaz, como todos los grandes creadores, de hacer pasar gato por liebre, enmascarando sus visiones con una apariencia irresistible de realidad.

En verdad, ni las revoluciones de carne y hueso son tan limpias, ni los revolucionarios lucen, en el mundo de grises y mezclas en que nos movemos los mortales, tan puros, coherentes, valientes y sacrificados como en las turbulentas páginas de la novela. ¿Por qué nos sugestionan tanto, entonces? ¿Por qué nos admiramos y sufrimos cuando Katow, encallecido aventurero, acepta una muerte atroz por su acción generosa, o cuando volamos hechos pedazos, con Tchen, debajo del auto en el que no estaba Chiang Kaishek? ¿Por qué, si esos personajes son mentiras? Porque ellos encarnan un ideal universal, la aspiración suprema de la perfección y el absoluto que anida en el corazón humano. Pero, todavía más, porque la destreza del narrador es tan consumada que logra persuadirnos de la verosimilitud íntima de esos ángeles laicos, de esos santos a los que ha bajado del cielo y convertido en mortales del común, héroes que parecen nada más y nada menos que cualquiera de nosotros.

La novela es de una soberbia concisión. Las escuetas descripciones muchas veces transpiran de los diálogos y reflexiones de los personajes, rápidas pinceladas que bastan para crear ese deprimente paisaje urbano: la populosa Shanghái hirviendo de alambradas, barrida por el humo de las fábricas y la lluvia, donde el hambre, la promiscuidad y las peores crueldades coexisten con la generosidad, la fraternidad y el heroísmo. Breve, cortante, el estilo nunca dice nada de más, siempre de menos. Cada episodio es como la punta de un iceberg, pero emite tantas radiaciones de significado que la imaginación del lector reconstruye sin dificultad, a partir de esa semilla, la totalidad de la acción, el lugar en que ocurre, así como los complejos anímicos y las motivaciones secretas de los protagonistas. Este método sintético da notable densidad a la novela y potencia su aliento épico. Las secuencias de acciones callejeras, como la captura del puesto policial por Tchen y los suyos, al principio, y la caída de la trinchera donde se han refugiado Katow y los comunistas, al final, pequeñas obras maestras de tensión, equilibrio, expectativa, mantienen en vilo al lector. En estos y algunos otros episodios de La condición humana hay una visualidad cinematográfica parecida a la que lograba, en esos mismos años, en sus mejores relatos, John Dos Passos.

Un exceso de inteligencia suele ser mortífero en una novela, pues conspira contra su poder de persuasión, que debe fingir la vida, la realidad, donde la inteligencia suele ser la excepción, no la regla. Pero, en las novelas de Malraux, la inteligencia es una atmósfera, está por todas partes, en el narrador y en todos los personajes –el sabio Gisors no es menos lúcido que el policía König, y hasta el belga Hemmelrich, presentado como un ser fundamentalmente mediocre, reflexiona sobre sus fracasos y frustraciones con una claridad mental reluciente. La inteligencia no obstruye la verosimilitud en La condición humana (en cambio, irrealiza todas las novelas de Sartre) porque en ella la inteligencia es un atributo universal de lo viviente. Esta es una de las claves del “elemento añadido” de la novela, lo que le infunde soberanía, una vida propia distinta de la real.

El gran personaje del libro no es Kyo, como quisiera el narrador, quien se empeña en destacar la disciplina, espíritu de equipo, sumisión ante la dirigencia, de este perfecto militante. Es Tchen, el anárquico, el individualista, a quien vemos pasar de militante a terrorista, un estadio, a su juicio, superior, porque gracias a él –matando y muriendo– se puede acelerar esa historia que para el revolucionario de partido está hecha de lentas movilizaciones colectivas, en las que el individuo cuenta poco o nada. En el personaje de Tchen se esboza ya lo que con los años sería la ideología malrauxiana: la del héroe que, gracias a su lucidez, voluntad y temeridad, se impone a las “leyes” de la historia. Que fracase –los de Malraux son siempre derrotados– es el precio que paga para que, más tarde, su causa triunfe.

Además de valientes, trágicos e inteligentes, los personajes de Malraux suelen ser cultos: sensibles a la belleza, conocedores del arte y la filosofía, apasionados por culturas exóticas. El emblema de ellos es, en La condición humana, el viejo Gisors; pero también es de semejante estirpe Clappique, quien, detrás de su fanfarronería exhibicionista, esconde un espíritu sutil, un paladar exquisito para los objetos estéticos. El barón de Clappique es una irrupción de fantasía, de absurdo, de libertad, de humor, en este mundo grave, lógico, lúgubre y violento de revolucionarios y contrarrevolucionarios. Está allí para aligerar, con una bocanada de irresponsabilidad y locura, ese enrarecido infierno de sufrimiento y crueldad. Pero, también, para recordar que, en contra de lo que piensan Kyo, Tchen y Katow, la vida no está conformada solo de razón y valores colectivos; también de sinrazón, instinto y pasiones individuales que contradicen a aquéllos y pueden destruirlos.

El ímpetu creativo de Malraux no se confinó en las novelas. Impregna también sus ensayos y libros autobiográficos, algunos de los cuales –como las Antimemorias o Les chenes qu’on abat (Aquellos robles que derribamos)– tienen tan arrolladora fuerza persuasiva –por la hechicería de la prosa, lo sugestivo de sus anécdotas y la rotundidad con que están trazadas las siluetas de los personajes– que no parecen testimonios sobre hechos y seres de la vida real, sino fantasías de un malabarista diestro en el arte de engatusar a sus semejantes. Yo me enfrenté al último de aquellos libros, que narra una conversación con De Gaulle, en ColombeylesDeuxÉglises, el 11 de diciembre de 1969, armado de hostilidad: se trataba de una hagiografía política, género que aborrezco, y en él aparecería, sin duda, mitificado y embellecido hasta el delirio, el nacionalismo, no menos obtuso en Francia que en cualquier otra parte. Sin embargo, pese a mi firme decisión premonitoria de detestar el libro de la primera a la última página, ese diálogo de dos estatuas que se hablan como solo se habla en los grandes libros, con coherencia y fulgor que nunca desfallecen, terminó por desbaratar mis defensas y arrastrarme en su delirante egolatría y hacerme creer, mientras los leía, los disparates proféticos con que los dos geniales interlocutores se consolaban: que, sin De Gaulle, Europa se desharía y Francia, en manos de la mediocridad de los politicastros que habían sucedido al general, iría también languideciendo. Me sedujo, no me convenció, y ahora trato de explicarlo asegurando que Les chenes qu’on abat es un magnífico libro detestable.

No hay nada como un gran escritor para hacernos ver espejismos. Malraux lo era no solo cuando escribía; también cuando hablaba. Fue otra de sus originalidades, una en la que, creo, no tuvo antecesores ni émulos. La oratoria es un arte menor, superficial, de meros efectos sonoros y visuales, generalmente reñido con el pensamiento, de y para gentes gárrulas. Pero Malraux era un orador fuera de serie, capaz (como pueden comprobar los lectores de lengua española en la traducción de sus Oraciones fúnebres, aparecida en Anaya & Mario Muchnik Editores) de dotar a un discurso de una ebullición de ideas frescas y estimulantes, y de arroparlas de imágenes de gran belleza retórica. Algunos de esos textos, como los que leyó en el Panteón ante las cenizas del héroe de la Resistencia francesa, Jean Moulin, y ante las de Le Corbusier, en el patio del Louvre, son hermosísimas piezas literarias, y quienes se las oímos decir, con su voz tonitronante, las debidas pausas dramáticas y la mirada visionaria, no olvidaremos nunca ese espectáculo (yo lo oía desde muy lejos, escondido en el rebaño periodístico; pero, igual, sudaba frío y me emocionaba hasta los huesos).

Eso fue también Malraux, a lo largo de toda su vida: un espectáculo. Que él mismo preparó, dirigió y encarnó, con sabiduría y sin descuidar el más mínimo detalle. Sabía que era inteligente y genial y a pesar de eso no se volvió idiota. Era también de un gran coraje y no temía a la muerte, y, por ello, pese a que esta lo rondó muchas veces, pudo embarcarse en todas las temerarias empresas que jalonaron su existencia. Pero fue también, afortunadamente, algo histrión y narciso, un exhibicionista de alto vuelo (un barón de Clappique), y eso lo humanizaba, retrotrayéndolo de las alturas a donde lo subía esa inteligencia que deslumbró a Gide, al nivel nuestro, el de los simples mortales. La mayor parte de los escritores que admiro no hubieran resistido la prueba del Panteón; o su presencia allí, en ese monumento a la eternidad oficial, hubiera parecido intolerable, un agravio a su memoria. ¿Cómo hubieran podido entrar al Panteón un Flaubert, un Baudelaire, un Rimbaud? Pero Malraux no desentona allí, ni se empobrecen su obra ni su imagen entre esos mármoles. Porque, entre las innumerables cosas que fue ese hombreorquesta, fue también eso: un enamorado del oropel y la mundana comedia, de los arcos triunfales, las banderas, los himnos, esos símbolos inventados para vestir el vacío existencial y alimentar la vanidad humana. ~

Londres, marzo de 1999.

Este ensayo se publicó posteriormente en

La verdad de las mentiras (Alfaguara, Madrid, 2002),

con el título “El héroe, el bufón y la historia”.

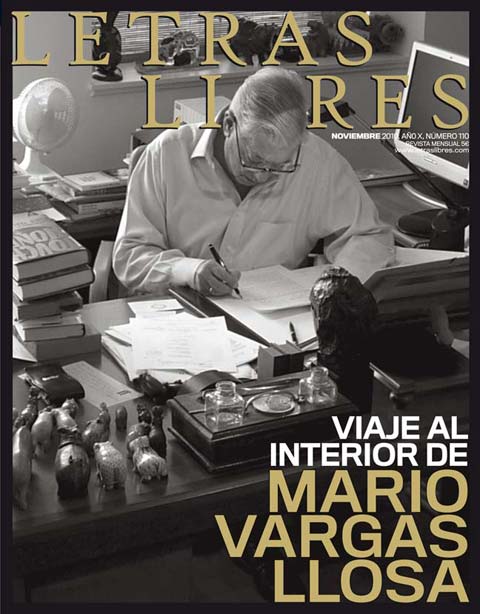

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es escritor. En 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura. En 2022, Alfaguara publicó 'El fuego de la imaginación: Libros, escenarios, pantallas y museos', el primer tomo de su obra periodística reunida.