En el centro de todo está Buchenwald. Antes, claro, hay toda una biografía que conduce irremediablemente al campo: nieto de Antonio Maura por parte de su madre, hijo de una familia burguesa y católica, pero liberal y republicana, Jorge Semprún, niño bien del barrio de Salamanca en Madrid, debe abandonar España porque su padre, escritor y abogado, republicano de cepa, no quiere caer, con toda su familia, en manos de Mola, que al inicio de la Guerra Civil tiene ya cercado el pueblo vasco donde veranean ese infausto 1936. Así, residen primero en Holanda, donde su padre es el representante de la República en La Haya, y luego, tras la caída de Madrid, en París, donde Semprún estudia en el Liceo Henry IV —sí, el de Marcel Proust—. Justo cuando inicia sus estudios de filosofía, viene el torbellino de la Segunda Guerra, la derrota francesa y la ocupación alemana. Y ahí su decisión de resistir, sin haber cumplido los veinte años, con acciones de guerra real, es decir, con muertos y heridos, hasta caer preso. Luego vienen el sufrimiento de la tortura en la detención y la consiguiente deportación al campo. Y, después del campo, mucha vida: primero, como miembro clandestino del Partido Comunista español en Madrid, partido del que será expulsado por alejarse de la línea doctrinaria impuesta por la Pasionaria y el joven Santiago Carrillo, suceso que lo llevará años después a escribir Autobiografía de Federico Sánchez; luego, como figura de las letras, francesas y españolas, desde su primer libro, El largo viaje, que ganará el premio Formentor y será editado simultáneamente en varias lenguas.

Guionista de Costa-Gravas y personaje central de la vida cultural francesa, en su vertiente Orilla Izquierda, Semprún regresa a España tras la invitación de Felipe González a unirse a su gabinete como ministro de Cultura. De su experiencia de gobierno saldrá Federico Sánchez se despide de ustedes, donde arremete contra la política entendida como espacio de poder y control del aparato partidista, y no como vocación de servicio público. Pero en el centro está Buchenwald, corazón de su vida y su literatura, tanto en El largo viaje como en Viviré con su nombre, morirá con el mío y Aquel domingo, pero sobre todo en su libro capital, que debería ser lectura obligatoria en España: La escritura o la vida. Y es que en el centro de todo el siglo están los campos: lagers nazis, archipiélago Gulag soviético, UMAP cubanos, Laogai chinos (aún en funcionamiento), el siglo XX es el siglo de los campos de concentración, de la masificación del dolor, del exterminio y el anonimato. Por ello, la voz de los supervivientes será la voz de la posteridad. Junto a Shalamov y Levi, Solyenitzin y Herling, está la voz de Jorge Semprún, exiliado español, resistente francés, sobreviviente de Buchenwald.

El mundo es una red de símbolos. La obra de Semprún es una formidable manera de relacionar los hechos, las personas y las ideas entre sí en un tejido narrativo de presentes sucesivos, plenos de significación. En términos etimológicos, inteligencia quiere decir interligar, es decir, relacionar unas cosas con otras. Eso es precisamente el corazón de la poética narrativa de Semprún: una prosa inteligente, que relaciona unos sucesos del pasado con otros pasados y con el presente, unas ideas con otras, unos personajes con otros, en una red que avanza por direcciones siempre significativas y necesarias. Su obra, por último, debe ser leída como una respuesta humanista a los dos totalitarismos del siglo XX: el nazi, que lo condenó a un campo del que sobrevivió de milagro, y el comunista, fe ciega en la que creyó a pie juntillas, como tantos otros, muchos de los mejores del siglo, pero en la que, a diferencia de la mayoría, supo descubrir una trampa mortal para, después de un examen profundo, denunciarla en toda la extensión de la palabra. Doble triunfo moral: como testigo imprescindible y como honesto arrepentido.

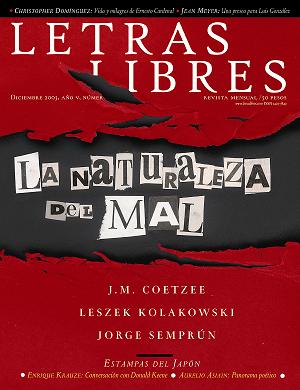

Esta entrevista debía versar sobre nuestro tema de portada: los usos del pasado y su utilización desde el poder, pero, sin dejar de tocar este asunto, de manera implícita, a lo largo de toda la conversación, y de manera explícita, en las últimas preguntas de esta entrevista, la conversación derivó obligatoriamente en la experiencia de Buchenwald. Y es que en el centro está el campo.

Usted ha dicho que la experiencia decisiva de Buchenwald es la experiencia de la libertad. ¿Qué quiere decir exactamente con esta afirmación, que puede sonar paradójica y hasta temeraria?

Quizá no lo formularía ahora de una manera tan rotunda, pero, sin duda, una de las experiencias decisivas de Buchenwald es la experiencia de la libertad. Cuando se habla de los campos de concentración siempre hay que concretar, porque una experiencia tan multiforme, vasta, amplia, y que ha sido vivida de formas tan distintas y diferentes, obliga a dar las coordenadas de la experiencia particular. Yo hablo de la experiencia del deportado político resistente en Buchenwald.

Buchenwald no era un campo como Auschwitz-Birkenau, que fue un campo de exterminio directo, inventado y edificado para el exterminio del pueblo judío. En Buchenwald, la mano de obra era utilizada en fábricas de armamento, con lo cual los nazis estaban entre la contradicción de producir las armas que necesitaban o exterminar a sus adversarios. Incluso creo que se puede afirmar que lograron un perverso equilibrio entre la dialéctica del exterminio y la dialéctica de la producción. Buchenwald es un campo de exterminio por el trabajo: por el agotamiento, porque las raciones de comida eran mínimas y además disminuían conforme la guerra la iban perdiendo los alemanes. En ese contexto, el deportado político sabía, y esta era una de sus armas espirituales de resistencia, por qué estaba deportado. En cierto modo, libremente había elegido ser deportado, puesto que podía perfectamente haberse quedado en casa, no meterse en nada, esperar a que pasase la tormenta de la guerra. La persecución iba contra los resistentes. Naturalmente, durante la ocupación, la persecución iba contra el conjunto de la población francesa, pero en el sentido de las restricciones alimenticias, o las restricciones de movimiento y trabajo, o la censura, no en el sentido del acoso personal, de la vida o la muerte. A mí nadie me ha obligado a ser resistente. Yo hubiera podido seguir mis estudios de filosofía y habría terminado, claro que en contradicción con mis ideas. Así que la primera experiencia de la libertad de Buchenwald es que yo he estado ahí libremente. Claro que no he decidido libremente sufrir los porrazos de las SS, no soy masoquista, pero he elegido la actividad que sabía que podía conducir al campo. Es la paradoja, casi sartreana, de que estamos condenados a ser libres. Yo estoy preso porque soy libre.

En el campo había un orden establecido, una disciplina de la que uno no podía salirse, pero dentro de ese marco, impuesto por los nazis, de pasar lista, de levantarse a las cuatro de la mañana, de trabajar hasta tal hora, tenía contacto con la resistencia en el campo. También es verdad que de nueva cuenta pude elegir esconderme e intentar sobrevivir al campo anónimamente, o buscar un buen puesto, ya que yo sabía alemán. Pero no: entré en contacto con la resistencia interna del campo y me di a conocer como resistente comunista. Esto, naturalmente, comportaba un riesgo adicional, pero era también una libertad adicional. Todos los días podía acostarme pensando que, al menos, había hecho esto o lo otro en beneficio de alguien. Estas acciones en general eran mínimas, pequeñas acciones de solidaridad o resistencia, pero otras veces no, como falsificar la ficha de algún compañero para que no fuera trasladado a un campo peor que el nuestro. Se falsificaba la ficha y se ponía la sigla establecida por las SS para evitar los traslados. Por ejemplo, DIKAL (Darf in Kein Anderes Lager), que significaba que el preso no podía ir a otro campo. Y así lo protegías. Claro, arriesgabas, ya que un agente de la SS podía revisar el fichero y descubrir la falsificación. Así, en el campo experimenté está segunda forma de la libertad, la resistencia interna, pero segunda libertad en el sentido de la responsabilidad, conceptos que para mí van dialécticamente unidos.

En La escritura o la vida narra también un tercer espacio de la libertad, que escapa al control absoluto de las SS: el de los domingos en el campo, en la tarde, las únicas horas sin trabajo de toda la semana.¿Qué quería decir con esto?

Esa libertad, quizá la más grata, era la menos profunda y la más ocasional. Todos los domingos, después de pasar lista y de terminar el trabajo de la mañana, a partir de más o menos las tres de la tarde y hasta la hora del “cubre fuego” en que había que regresar a las barracas, uno podía hacer lo que quisiese. La mayor parte de los deportados lo que hacía era irse al barracón a dormir, a recuperar fuerzas. Lo cual es lógico y comprensible. Pero otros, no. Los que tenían afinidades políticas se reunían para conversar sobre la realidad política y la marcha de la guerra, y para intercambiar toda clase de informaciones. Por la red de la resistencia se captaban, de manera clandestina, Radio Moscú y Radio Londres. Había muchas cosas que hacer. De vez en cuando incluso organizamos pequeños actos culturales, recitación de poesía, cosas muy pequeñas y simples pero que servían para animarnos. O sencillamente nos reuníamos para comer algo que se había puesto en común a lo largo de la semana, algo que se había logrado conseguir y que era la efímera excusa para estar juntos y conversar.

Había otros grupos que no se reunían por razones políticas, sino por motivos religiosos. Grupos de creyentes cristianos que se reunían en torno a un pastor protestante o un sacerdote católico —quienes, por cierto, no tenían ningún privilegio en los campos nazis; eran tratados igual que el resto de los deportados y en el transporte hasta el campo muchas veces peor, ya que el llevar sotana te convertía en el blanco sistemático del porrazo de los guardias de las SS—. En el campo se reunían para nada y para todo: para sentirse vivos, para reencontrarse en su fe, posiblemente para confesarse y obtener algo del trato espiritual con el Dios de su creencia. También había grupos de deportados, en general franceses, que se reunían para algo que parece absurdo, pero que tiene mucho sentido: recordar y contarse almuerzos y banquetes de antaño. Por último, existía otro tipo de reuniones dominicales, dentro de ese espíritu de unión por afinidades: había el grupo del recuerdo de la mujer, que podía ser un recuerdo etéreo o muy grosero. Esta sería la clasificación somera de las charlas de los domingos y de ese espacio de libertad. En otra escala, lo mismo sucedía en las letrinas, en donde no solían entrar los guardias de las SS.

En la Autobiografía de Federico Sánchez cuenta que el impulso que le llevó a escribir El largo viaje, a los cuarenta años, fue no estar conforme con los desordenados recuerdos que había escuchado, en la clandestinidad en Madrid, cuando un miembro del Partido Comunista le narraba su vivencia de un campo nazi, sin saber que usted también había pasado por eso. Una suerte de responsabilidad del testigo, de decir “No puede ser éste el testimonio que quede de los campos”, ¿no es así?

En el mismo 45, o en el 46, intenté escribir sobre mi experiencia en el campo, ponerla en orden y estructurarla mediante la escritura. Pero en unas semanas me di cuenta de que eso era contraproducente; que para hacer ese libro, que luego fue en cierto modo El largo viaje —aunque ése no fue exactamente el libro que hubiera escrito en el 45-46—, tenía que mantenerme en la memoria y ésa era la memoria de la muerte. Tenía veintipico años, y pensé que no era imprescindible mantenerme en esa memoria…

Esta reflexión es justamente la trama de La escritura o la vida.

Así es. Era mejor mirar hacia adelante y elegir la vida, que en aquel momento era la vida del refugiado, con la esperanza de acabar con la dictadura de Franco, la lucha activa. Y claro, dejé de escribir. Pero al dejar de escribir ese relato ya no escribí nada. Quería ser escritor desde la infancia, pero me hubiera parecido indecente escribir una historia de amor o una epopeya de resistencia. El no poder narrar esa experiencia de los campos me cortaba toda posibilidad de ser escritor. Para mí, en ese sentido, la política era ideal. Sobre todo la que se pretende, cree o autoproclama revolucionaria, porque siempre está en el porvenir. No necesitas para nada el análisis personal del pasado, o al menos eso crees. Todo está en el mañana, aunque el plazo sea indefinido: mañana acabamos con Franco, mañana haremos esto o aquello… Así que la política fue para mí una gran terapia de vida. No es casual que cuando se acaba este motor vital, porque estoy ya en desacuerdo muy fuerte con la línea del Partido Comunista, regresa la posibilidad literaria. Mi desacuerdo con el partido empezó ciertamente antes, pero seguí durante cierto tiempo por fidelidad a los camaradas de la clandestinidad y porque en la época de la dictadura de Franco, por muy equivocado y muy estalinizado que estuviera, era útil. Aunque no haya conseguido nada de lo que se proponía, el partido fue útil, ya que sus luchas, en condiciones muy adversas, fueron las semillas de muchas cosas. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que por útil que hubiese sido no podía ser el partido de la transición ni del posfranquismo, porque no era un partido democrático. Por eso Fernando Claudín y yo propusimos un cambio de método, que se apegara más a la realidad social creada durante el franquismo y menos a la teoría o a los dictados de Moscú; propuesta que derivó en nuestra expulsión. Pero, sobre todo, aquello que yo quería contar lo puedo ya contar porque ya no es una experiencia de muerte, al contrario, es una experiencia de nueva vida, me abro a un nuevo recorrido vital: el de escritor. A eso se añade el detalle, que siempre hace que las cosas cristalicen y se realicen, de estar escuchando a Manolo Azaustre, en el piso clandestino de Madrid —todas las noches o dos noches cada semana, dependía de su humor o del mío—, contarme lo que era el campo de Mauthausen. Y yo pensaba: “Pero quién puede entender y comprender lo que pasaba en ese campo con un relato así. Esto hay que estructurarlo”, y de ahí nace el intento de escribir y la comprobación inmediata de que aquello que fue imposible diecisiete años antes me venía muy fácil. Cuando empecé El largo viaje era miembro del buró político del Partido Comunista Español y clandestino en Madrid, así que no pensaba publicarlo, era sencillamente una nueva terapia de liberación. Primero el olvido fue la terapia, ahora la memoria era la terapia.

¿Y por qué decidió escribir este su primer libro en francés?

Conservo el manuscrito original, las primeras cien páginas, y se ve perfectamente que está escrito en Madrid, porque la máquina de escribir con la que trabajo no tiene acentos en francés. He pensado mucho en esta decisión, ya que estaba en España, en un ambiente lingüístico en el que me sentía perfectamente bien: yo soy bilingüe y escribir en español o en francés representaba el mismo grado de facilidad o de dificultad, según el punto de vista que se adopte. Creo que la razón es que la experiencia la viví en francés, como resistente, y que el libro me salió en el idioma vital de la peripecia.

Una de las escenas más sobrecogedoras de La escritura o la vida es cuando en Buchenwald reciben a los sobrevivientes de Auschwitz y uno cuenta la experiencia de ese campo de exterminio. Y pese a vivir en un campo de concentración, con los horrores cotidianos más inimaginables y los mayores sufrimientos, la historia de Auschwitz les parece inverosímil, les cuesta creer incluso que exista un campo así.

Dentro del sistema de los campos de concentración había graduaciones. Hay una primera diferencia global, entre los campos que existen a partir de los años 41 o 42, dedicados al exterminio del pueblo judío, lo que eufemísticamente se llamaba la “Solución Final”, y el resto de los campos. Industrialmente, llegan trenes con familias y pueblos enteros, de Europa Central y del Este, con judíos deportados. Exterminios y genocidios ha habido siempre en la historia, pero una de las novedades que hace tan singular el exterminio del pueblo judío es el aspecto industrializado que tiene. La modernidad industrial se aplica a este propósito: cómo van llegando los trenes, cómo están programadas sus llegadas, cómo deben funcionar las cámaras de gas. Es decir, el hecho mismo de que se elija sistemáticamente a una población entera es único en la historia y es, claro, el hecho fundamental. Pero el segundo hecho fundamental, que hace tan específico ese genocidio, tan separado de todos los demás, además de la elección por el simple hecho de ser judío, es que a éste se le trata como un producto de una cadena industrial. Cuando uno piensa que los trenes de deportados tuvieron prioridad absoluta sobre los trenes militares, aun perdiendo los alemanes la guerra, uno no puede más que exclamar: qué locura es ésta. Es una locura racionalizada, una locura muy extraña y peculiar.

Los campos de exterminio están todos concentrados en Polonia, porque está lejos. No es Europa central, está más aislada y a mitad de camino entre Alemania y Rusia. Además, es una zona segura desde el punto de vista de la dictadura nazi, y por ello es ahí donde se establece la cadena de crematorios y cámaras de gas, que no existen en los demás campos. Y así surgen Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka… Nosotros en Buchenwald sabíamos que estos campos existían, pero no su naturaleza última. Desde el campo francés de Compiègne, donde nos reunían a los resistentes detenidos en Francia, y en donde un número importante, por cierto, eran españoles, corría el rumor de que los peores campos eran los de Polonia. Cuando salimos rumbo a Alemania, sabíamos que íbamos a Buchenwald, sin saber dónde estaba y sin saber qué tipo de campo era, pero al menos no era Polonia. Incluso los centinelas alemanes, que eran del ejército y no de la SS, y que, algunos, no eran nazis, nos decían: “Tenéis suerte, no vais a Polonia”. Luego, mientras estuvimos en Buchenwald, sin que hubiera contacto real con otros campos, había gente que se desplazaba, sobre todo prisioneros alemanes, y contaba cosas. Había, pues, la idea global de que eran campos terribles. Pero la primera descripción precisa se la escuché a un judío polaco, superviviente de Auschwitz, evacuado a nuestro campo, junto con otros miles, en enero o febrero de 1945, justo antes de que su campo fuese liberado por el Ejército Rojo. Con voz fría y de manera casi quirúrgica, nos explicó todo el mecanismo, todo el funcionamiento de los campos de exterminio: desde la llegada en los trenes, la selección, la cámara de gas, el Sonderkommando que saca los cadáveres de la cámara y los lleva al crematorio… Gracias a ellos tenemos la noticia directa de la realidad del Holocausto y nos sorprende el salto cualitativo. El infierno, descubrimos con azoro, tiene graduaciones, tiene efectivamente diversos círculos, y el último círculo del infierno es aquel de los campos de exterminio del pueblo judío.

Si a unos deportados políticos, en condiciones terribles de exterminio, por hambre y trabajo, les cuesta creer en la verdadera naturaleza del Holocausto, ¿no explica esto las dificultades de aceptación de esta verdad terrible por la opinión pública mundial, pero sobre todo europea, justo después de terminada la guerra?

No conozco tanto la historia de otros países y su relación con el relato de sus judíos sobrevivientes. Además, en Europa central y del Este pasaron de la ocupación nazi a la soviética, y eso plantea el problema de la percepción y aceptación del Holocausto en otros términos. En Francia, que es la historia que conozco, pasaron cerca de quince años, desde fines de los años cuarenta hasta mediados de los sesenta, en que, prácticamente, no se hablaba del exterminio del pueblo judío. La sociedad no quería recordar eso, ya que obligaba a una autocrítica colectiva. Salvo raras excepciones, como la danesa, los judíos sólo fueron salvados individualmente, por familias e individuos concretos, no por gobiernos ni autoridades. En Francia, creo que el sesenta por ciento de los judíos que tenían que haber sido deportados no lo fueron porque fueron protegidos por familias y por ciertas comunidades religiosas. En otros países este porcentaje es menor e incluso mucho menor, pero siempre de una manera heroica e individual o casi individual. Era, pues, un asunto del que no se hablaba en Francia porque habría exigido una autocrítica muy fuerte del régimen de Vichy, proceso que ha sido lentísimo. En una circunstancia muy diferente, tampoco se ha hablado de la guerra de Argelia, y han tardado decenios en salir a la luz pública las atrocidades de la guerra y del uso autorizado de la tortura. Por su parte, la comunidad judía tampoco hablaba. Estaba como avergonzada, le parecía que habían sido deportados de segunda clase, lo que se llamaba en Francia “deportados raciales”. Ellos no habían resistido, libremente no habían decidido resistir y por consiguiente arriesgarse a la deportación o el fusilamiento; gente de distintas profesiones, edades, orígenes, formaciones culturales, zapateros, sastres, músicos, científicos, militares, todos mezclados, barrios enteros y en cacerías individuales, habían sido cogidos y llevados a los trenes y a los campos de la muerte. Los judíos pensaban: “No hemos hecho nada contra estas bestias”, o “Siempre creímos que éramos franceses y que no nos pasaría nada”; alguno podía pensar que lo amparaba la condecoración de la medalla militar de la guerra del catorce o lo que fuera. Lo que quiero decir es que no se rebelaron colectivamente y eso los avergonzaba. Yo tengo la hipótesis, arriesgada pero confiable, de que cuando la comunidad judía de Francia superviviente empieza a no tener vergüenza de su pasado es con las victorias de Israel en Oriente Medio, sobre todo en la guerra de los seis días. No digo que no haya antes alguien que hablara, pero era una voz en el desierto. Esa comunidad, que ha sufrido el mayor castigo de la historia de la humanidad, necesitó reconquistar la dignidad para poder hablar. Esto es a la vez emocionante y perverso. Son las victorias militares de Israel las que desencadenan un proceso que les permite hablar del pasado: pueden hablar como víctimas cuando son vencedores.

Este es un momento que habría que analizar a fondo y que implica muchas cosas.

Nadie leyó Si esto es un hombre de Primo Levi hasta mediados de los sesenta. Es un libro que rechazaron los editores más importantes de Italia, que sólo sacó un pequeño editor, que casi no vendió ejemplares… Y de pronto, se convierte en un libro clave, como si la terrible verdad de lo que narra hubiera necesitado un periodo de decantación. Además, coincide con el momento en que se publica el libro de Solyenitzin Un día en la vida de Ivan Denisóvich, como si Europa necesitara una generación para asimilar lo que había pasado con ambos totalitarismos.

De Buchenwald resulta extraño pensar que estaba en la colina de Ettersberg, a las fueras de Weimar, en donde Goethe y otros muchos sabios alemanes salían a pasear. Y después de su liberación, al quedar dentro de la zona de ocupación soviética, lo perverso es que se convierte de nuevo en un campo de prisioneros. Como si el presente que usted vivió, pese a toda su singularidad, fuera sólo un instante de una historia mucho más amplia y terrible.

Me parece importante subrayarlo, para que se sepa. El campo nazi de Buchenwald se cierra como tal, porque se vacía de deportados, en julio del 45 y en septiembre, o sea, dos meses después, se vuelve a abrir, con las mismas instalaciones, como Spezial Lager Nummer Zwei, Campo Especial Número Dos, como campo de la policía soviética en la zona de ocupación alemana, y funcionará hasta el año cincuenta, hasta después de la creación de la República Democrática de Alemania, en la antigua zona de ocupación soviética. En ese campo hay, en un primer momento, pequeños responsables nazis encerrados. No los grandes criminales de guerra, que estaban siendo juzgados en Nüremberg, o que murieron o se escaparon a Argentina, pero sí pequeños funcionarios del partido nazi, de la policía. Luego, a medida que pasa el tiempo, empiezan a entrar a ese campo opositores al régimen de ocupación soviético. Yo aludí a este hecho del campo, en cuanto pude hacerlo públicamente, en el discurso del Premio de los Libros Alemanes, y recibí toda clase de cartas entusiastas por haberlo recordado. Conservo dos cartas de dos mujeres presas que me explicaban cómo funcionaba el campo soviético. Una de ellas, era una actriz cómica, ni siquiera se explicaba por qué había estado prisionera, porque si bien no era partidaria del régimen comunista, no había hecho nada en concreto contra él. Muchas cosas del campo no son comparables con el campo nazi —no funciona el crematorio, ni el régimen era uno de trabajo forzado como el nuestro—, pero, en fin, ahí estaban esos detenidos, sin ningún derecho, en un régimen carcelario terrible, con poca ración alimenticia. En 1950, los alemanes del Este suprimen el campo y construyen un gran memorial, horrendo, en el más puro estilo del realismo socialista, y lo conservan como un lugar de ceremonia. Construyen también un museo dentro del campo, pero totalmente sectario. Yo lo conocí después de la reunificación, pero todavía como el antiguo museo de la RDA y, si no leías muy bien e ibas a la letra pequeña, parecía que el campo lo había liberado el Ejército Rojo, que en realidad estaba a trescientos kilómetros cuando fue liberado por el Tercer Ejército americano de Patton. Ahora es diferente. Se ha hecho un nuevo museo, y se ha construido otro para el campo estalinista. Me parece un lugar emblemático de Europa. Yo propuse, y me han hecho caso, que se creara una fundación, la Fundación del Ettersberg —efectivamente, el campo está en la colina de Goethe—, de la que me hicieron miembro de honor, dedicada al estudio de los totalitarismos del pasado y a la prospectiva, es decir, a los genes de totalitarismo que pueda haber en Europa y en el mundo, porque el peligro del totalitarismo está siempre latente.

En varios libros se ha referido a su identidad como español. En Adiós, luz de veranos narra cuando, en París, al pedir un croissant con una mala pronunciación, la dependienta se lo negó por “rojo español”; lo que le refuerza el propósito de aprender el mejor francés para que nadie pueda distinguir su acento, pero también le hace prometerse que siempre sería un exiliado republicano. La segunda vez es en La escritura y la vida, cuando cuenta cómo es clasificado en el campo como “rojo español”, no como resistente francés, y, luego, tras la liberación, cuando no puede acceder a sus derechos como resistente francés por ser español, como si la historia se empeñara en que conservara su nacionalidad, pese a que no podía volver a causa de la dictadura de Franco.

Incluso cuando me asimilo, o me dejo asimilar, depende del punto de vista, a la cultura y a la lengua francesas, siempre he persistido en la idea de mantenerme como español. Empecé a escribir en francés, mucho antes de la escritura de mi primer libro, pequeñas cosas, poesías, porque el idioma era muy grato para mí, pero nunca he querido hacerme francés. Me lo han propuesto muchas veces y yo siempre me he mantenido como español: primero como refugiado, luego como rojo y luego como español normal, como uno más. Curiosamente, donde se refuerza ese sentimiento, primero de solidaridad y luego de pertenencia a una comunidad española, refugiada y apátrida, es en Buchenwald. Cuando llego ahí tengo veinte años, y estoy totalmente afrancesado desde el punto de vista cultural, término polémico en España que yo digo sin complejos (como decía Luis Buñuel, con ese acento aragonés que tenía: “A mí me dicen afrancesado. Pues a Dios gracias, afrancesado”). Llego, pues, afrancesado al campo y ahí me encuentro con la pequeña comunidad española, de doscientas cincuenta personas, y de repente me vuelve, en la convivencia con ellos, en la memoria de la guerra, que yo no tengo pero que ellos me cuentan, en la memoria política, el idioma español. Además, por mi formación, porque tengo buena memoria y por la clase social de mis padres, que me permitió acceder a una educación, tengo una cultura que en el campo es muy útil, ya que les puedo recitar poemas de Lorca o Alberti y compartirlos con ellos. En Buchenwald me vuelve pues el idioma español, y con él mi condición de español. Luego, cuando escribo mi primer libro lo hago en francés, y sigo escribiendo en ese idioma, entre otras razones, porque la censura franquista prohíbe mis libros. Para qué voy a escribir en una lengua donde estoy proscrito (publicarlos en América Latina me parecía, en aquel entonces, algo muy lejano), cuando aquí todos están deseando publicar libros míos en francés, incluida Gallimard, la editorial de máximo postín. Pero el español me queda no sólo como idioma materno, sino también como idioma fundamental. De no ser por el campo, probablemente hubiera acabado integrado a la cultura francesa, quizá con un toque romántico de memoria española. Pero esto es ya historia ficción…

En Federico Sánchez se despide de ustedes narra que la primera pregunta que le hace Solana antes de pasarlo con Felipe González, para proponerle ser ministro de cultura, es si tiene pasaporte español.

Así es. Nadie sabía exactamente qué era yo en términos de documentación oficial. Pero igual me ha pasado a la inversa, cuando vienen de L’Académie Française a preguntarme si quiero ser miembro y les digo que no puedo porque soy español, y no pueden creerse que no sea francés.

En todos sus libros de carácter autobiográfico aparece su pasión por la poesía. Como forma del conocimiento y pilar de su formación en la juventud, como espacio de resistencia íntima y compartida en el campo, la poesía está en el centro de su discurso vital. ¿Cómo es su relación con este género mayor?

Desde los versos que me recitaba mi padre de niño, de Rubén Darío y, sin avisarnos del cambio, de él mismo, hasta el día de hoy, he sido un gran lector de poesía. Cuando era niño y comencé a escribir, empecé a escribir poesía, ya que en el fondo lo que yo quería era ser poeta. La poesía me parece un forma de expresión literaria extraordinariamente fuerte y vivaz. Desde ella se puede decir todo y hacer de todo. Hay momentos en que tres versos de Paul Celan o de Fray Luis de León lo dicen todo. Yo tengo con la poesía ese amor, pero también tengo un problema terrible con ella, y es que yo era de joven un poeta religiosamente comunista. He escrito bastante poemas, algunos publicados en la Autobiografía de Federico Sánchez. A veces, cuando algún crítico literario me saca a relucir algún verso de mi época estalinista, yo le digo “Y usted, ¿de dónde lo sabe?” Lo sabe porque lo he publicado yo. Si yo no lo publico en ese libro, nadie lo sabe. Pensé que no tenía derecho a criticar a nadie en su fe comunista sin antes hacer mi propia crítica. Los publico en el momento en que renuncio al comunismo, para que se sepa de dónde viene uno y cuál fue la necesidad de esa adhesión. Por culpa de ese periodo he abandonado por completo la poesía. Nunca he vuelto a escribir poemas; en realidad, exagero: nunca he vuelto a publicar ni a dar a conocer a nadie un solo poema. En 1953 escribo un poema, que lo publica anónimamente el Partido Comunista Español en Francia, de una forma horrible, cursi, con unas cartulinas verdes cosidas con una cinta roja, que es una suerte de oda a la muerte de Stalin. Por eso nunca más he podido escribir poesía. Mi oda a Stalin acabó con mi poesía. Neruda sí pudo sobrevivir a la suya, yo no.

Desde luego, recitar poemas en el campo era útil, ya que era algo que se podía regalar, como se regala un trozo de pan, como alimento espiritual. Si a un compañero, en un momento particularmente difícil, le recitas de Alberti, por ejemplo: “Venís desde muy lejos mas esta lejanía/ ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras?/ La necesaria muerte os nombra cada día/ no importa en qué ciudades, campos o carreteras”, pues le haces un gran servicio espiritual.

Sigo leyendo poesía, y procuro estar al día de la poesía alemana, española y francesa. Lo único que hago hoy poéticamente, de manera totalmente privada, que no verá nunca nadie, son ejercicios de traducción. Hago intentos de traducción de Paul Celan al español, aunque está muy bien traducido, o de traducir a Góngora al francés, que no lo está tanto.

Usted ha enumerado los elementos necesarios para sobrevivir a un campo: saber alemán, tener suerte, ser joven, tener buena salud y de nuevo mucha suerte para sobrevivir sin tener que hacer algo oprobioso. ¿Cuál sería el elemento más importante?

Yo sobreviví, entre otras razones, por la curiosidad, en cierto sentido, natural de los veinte años. Por la curiosidad de saber qué universo es ése, kafkiano, complicado, con leyes no escritas pero absurdamente imperativas. La curiosidad es la condición de supervivencia que tanto subraya Primo Levi.

No me resisto a pedirle una definición antropológica del mal. ¿Cómo es el naturaleza del mal? ¿Tiene grados, límites, de qué depende? Hannah Arendt, en su célebre Eichmann en Jerusalén o la banalidad del mal, habla, por ejemplo, de lo increíblemente ordinario, común, que era este criminal…

El mal no desaparecerá mientras haya humanidad. El mal es una de las posibilidades que le da al hombre el ser libre, es un subproducto de la libertad humana. Mientras el hombre sea libre, también será libre para hacer el mal. Ésta es, para mí, una certeza metafísica. Existe, claro, el mal doméstico, de un padre brutal con sus hijos, o el mal masculino, de un marido brutal con su mujer. Ambos, con ser graves, no dejan de ser aspectos cotidianos o familiares que no van a cambiar la faz del mundo. Pero existen cosas peores. Paradójicamente, y sin que esto sea una provocación, veo al mal como a Dios: el hombre es libre y porque es libre puede hacer el mal, y porque es libre inventa a Dios. No se trata de decir, como piensan los ateos, que Dios no existe. Vamos a ser más finos filosóficamente: Dios no es pero existe. Mientras haya hombres habrá Dios. Ese es el sentido de la frase de Marx del opio de los pueblos. No quiere decir acabar con Dios, sino descubrir que el hombre necesita a Dios y lo seguirá necesitando mientras exista. Es imposible crear una sociedad en donde no haya quiebras, disgustos, huecos existenciales, carencias que Dios viene perfectamente a colmar y satisfacer. Vuelvo a Buchenwald: la libertad humana puede hacer que un compañero denuncie a otro para evitar que le den una ración complementaria de sopa o puede hacer que reparta su minúsculo trozo de pan. Y yo he visto más a menudo hacer esto último que denunciar.

Las condiciones sociales del mal y del bien existen también. Hay sociedades que te llevan al bien, o, si queremos dejar la cosa romántica del bien, que te llevan a la justicia, y otras que todo lo contrario. Hay educación y familias que conducen a un lado y otras a otro. Hay un postulado metafísico y luego su ejercicio en unas ciertas circunstancias sociales. Si naces en una sociedad en la que te dicen que todo judío es un miserable, la propensión al mal es mayor que en una sociedad que postula la igualdad de todos los seres humanos. Pero no pensemos nunca que una sociedad puede educarse o reeducarse de tal forma que desaparezca el mal. Eso es un sueño totalitario. El hombre nuevo de la sociedad soviética es un sueño totalitario.

Otra afirmación suya, polémica y sugerente, es que la vida no es el valor supremo. ¿No cree que con esto se abre la puerta para una interpretación de ese valor, y con ello a justificar toda clase de crímenes?

En un primer nivel de la discusión, es evidente que la vida es el valor supremo. Sin la vida no hay nada: ni esta conversación, ni un debate sobre el porvenir del mundo, ni nada. Sin vida no hay conciencia y por lo tanto no hay nada. Pero hay un nivel superior, el ético, o ético-práctico, que es el nivel de la libertad en el ejercicio de la vida. Yo sí creo que hay valores por los cuales hay que dar la vida, y la libertad es uno de ellos. Y que si no arriesgamos la vida por la libertad seremos esclavos. Si ningún pueblo, sociedad, grupo, minoría, hubiera arriesgado la vida por la libertad, la justicia o la fraternidad, seguiríamos en una sociedad esclavista o no habríamos salido del despotismo oriental.

Por ejemplo, cuando el pacifista dice “Todo antes que la guerra, ya que la vida debe estar por encima de todo”, esto implica la permanencia en el poder de Hitler, si lo trasladamos a los años treinta. No soy pacifista en ese sentido: la paz me parece un valor fundamental, pero, porque es fundamental, a veces es necesario sacrificarlo a algo que permite que siga siendo un valor fundamental. Hay guerras justas que te aseguran una paz justa.

Entre el olvido y la memoria siempre es preferible la memoria, pero ¿qué tipo de memoria? ¿Cómo debemos recordar el pasado? ¿Qué opina del impulso del rescate de la memoria de la Guerra Civil en la España actual?

Desde la Grecia clásica existe esta dialéctica entre la memoria y el olvido. Desde luego que es mejor recordar que no hacerlo, pero hay casos en que el silencio es también positivo. El primer artículo del Edicto de Nantes, por el cual termina la guerra civil entre católicos y protestantes, comienza diciendo que se prohíbe terminantemente, bajo castigo si no se cumple, evocar los problemas del pasado. Primero hay que apaciguar la memoria para poder cerrar una reconciliación y una cohesión nacional. Un periodo de olvido, programado y definido, es perfectamente lícito y comprensible. En el caso español no ha habido una prohibición como tal, ni mucho menos una ley. Ha habido un proceso de transición basado, implícitamente, en la amnistía y en la amnesia. Yo creo que esto fue positivo, ya que, en una guerra civil como la española, si empezamos a pedir cuentas y a exigir no salimos de eso. Se puede discutir si no ha habido retraso (yo he dicho muchas veces que ya es tiempo de salir de la desmemoria), pero es lógico que haya un cierto retraso e incluso un recelo a volver al pasado. No obstante, también es muy positivo que la propia sociedad española, sin que nadie se lo diga, sin que haya leyes ni votos en la cámara de diputados, necesite cada vez más, y de manera espontánea, recordar el pasado. Hay signos claros de que en España empieza a surgir esa necesidad, por ejemplo el éxito de Soldados de Salamina de Javier Cercas. Lo ves en la trama de las películas, y en muchas otras cosas. Tiene algo positivo que surja de repente esa exigencia, si se convierte en espíritu de justicia, aunque puede ser negativo si se convierte en espíritu de venganza. Lo ideal es que la historia sea lo más transparente posible, ya que la concordia se establece sobre la base del saber y no sobre la ignorancia. Por ello es muy importante, por ejemplo, descubrir a nuestros muertos, desenterrarlos de la fosa común en donde yacen y enterrarlos decentemente, con nombres y apellidos. Me parece lógico y hermosísimo. Digno de una tragedia griega.

Todorov habla en su historia del siglo XX del peligro, al referirse al pasado, del uso banal de la analogía, como si las enseñanzas del pasado se pudieran trasladar en automático de una época a otro. ¿Qué opina usted?

Te voy a contestar con un ejemplo concreto. Hoy, que soy globalmente adversario de la política del presidente Aznar, sería el primero en firmar un documento o en protestar públicamente ante el hecho de que alguien estuviera asimilando constantemente a Aznar con Franco. Una cosa es que en la historia de la derecha española haya unas constantes sociológicas que marcarían, en efecto, cierta continuidad entre sus posiciones, que son en general religiosas o empañadas de una religiosidad tradicionalista y nacionalista, y otra la comparación, la analogía entre uno y otro. Se trata de un absurdo total. Aunque fuera todavía más reprobable y reaccionaria la política de Aznar, una mayoría absoluta de españoles lo ha elegido, mientras que a Franco no lo eligieron nunca y, si hubiéramos podido elegir libremente, lo hubiéramos echado del poder. Ha tenido que hacer una guerra sangrienta, con centenares de miles de víctimas, para llegar al poder, y luego ejercer una represión tremenda, durante años y decenios, para mantenerlo. No nos sirve una comparación como ésta: ni entendemos mejor lo que fue el franquismo, ni entendemos bien lo que es el aznarismo hoy. Esta comparación trivializa la dureza del franquismo y descoyunta el análisis completo del aznarismo.

Aprender del pasado es necesario y se puede y debe aprender mucho, pero no sobre el uso de la analogía mecánica. Ese es el latiguillo de la propaganda. Me acuerdo de las eternas discusiones que tuve en el momento de la guerra de Bosnia, cuando se comparaba a Milosevich con Hitler. Por favor. Milosevich es un producto del comunismo, empecemos por eso. No es un producto del hitlerismo ni del nazismo, ni del posfacismo. Es un antiguo jefe del comunismo. Que en su doctrina broten de nuevo cosas como la purificación étnica significa que las pulsiones racistas están por encima de los partidos, lo que es más grave. Así que nada de analogías, porque no ayudan a entender ni el pasado ni el presente.

¿Por qué la izquierda sigue siendo, en alguna medida, tan dogmática?¿En qué se sustenta la fe comunista para que siga impermeable a la realidad?

La fe comunista está borrada de la historia, pero se manifiesta en rebrotes y en comportamientos que pueden tener su origen en esa fe. Por ejemplo, en el movimiento antimundialista o antiglobalizador tenemos brotes de leninismo. Claro que si los interrogas te dirán que no piensan así. Pero en Lenin fue esencial la teoría del imperialismo y su crítica, en la que recoge algo que es totalmente erróneo: que el imperialismo es la fase suprema de descomposición del capitalismo. El capitalismo puede sobrevivir al imperialismo y encontrar nuevas maneras y adquirir nuevos rostros. Eso es justamente lo que estamos viviendo ahora. Se regenera y resurge en nuevas ideas y otras formas de extraer plusvalía, e incluso para ello se apropia de banderas históricas de la izquierda. No estamos, pues, en la fase suprema y última del sistema capitalista y ante su descomposición. Y esto está en el discurso antiglobalizador. Otro concepto leninista, la idea de que un día puede ser el día de la revolución, del salto cualitativo, sigue estando mesiánicamente en muchos de los movimientos antiglobalizadores. Aunque esto también está evolucionando, es justo decirlo, e incluso el título del movimiento ha cambiado de anti al de alterglobalizadores, un cambio semántico que puede ser fundamental. Lo que pasa es que hay todavía un enorme retraso en la izquierda, incluso en la izquierda no comunista, porque hoy no hay una gran teoría de la izquierda, y está desvalida ante la derecha.

Otro ejemplo. En muchas de las teorías de la crítica del capitalismo actual hay el horror a la economía de mercado, la “tiranía del mercado”. El movimiento de Bové en Francia dice que “el mundo no es una mercancía”. Yo prefiero empezar con la primera frase de El capital de Marx: “El mundo es una acumulación de mercancías”. ¡Y sigue siéndolo! No se puede acabar con el mercado. Nadie acabará con el mercado más de lo que lo hicieron los bolcheviques: ellos sí acabaron con el mercado y así les fue. Lo interesante, tras un siglo en que la experiencia de la destrucción del mercado ha sido tan catastrófica para pueblos enteros, es oír así, por las buenas, lo de la “tiranía del mercado”. ¡Por favor! Vamos a pensarlo mejor, vamos a aprender del pasado y a entender nuestra época. Yo diría lo que dijo una vez un dirigente socialista llamado José María Maravall (es una cita de memoria): “No hay sociedades libres fundadas en otra cosa que en la economía de mercado”. No hay que olvidar, claro, que puede haber economía de mercado y no haber libertad, como bajo la dictadura de Pinochet en Chile. Por ello diría que es condición necesaria pero no suficiente, y esto es una cosa que no ha llegado a la izquierda. ~

(ciudad de México, 1969) ensayista.