Una mañana, al despertarme con la sensación de haber dormido mucho, miré el reloj y comprobé con extrañeza que en efecto, habían dado las diez. Salí de mi habitación y me encontré con mi madre, que me explicó sonriendo por qué no me había despertado: acababa de morir Franco y se habían suspendido las clases.

No podía ser. ¿Había llegado, por fin, ese día, durante tantos años esperado, temido, calculado, imaginado…? La muerte de Franco era La Noticia por antonomasia: si alguna vez me imaginaba viajando a un país lejano, siempre me hacía la misma pregunta: ¿y si muere Franco y no me entero?, o por lo menos, ¿y si se muere y no estoy en España? Por nada del mundo quería perderme ese día histórico; y ahora, aquí estaba. Ese Franco al que mi abuela había recibido con vítores en las calles de Barcelona en 1939, porque su victoria —o la de cualquiera: le habría dado lo mismo que ganaran los otros— significaba que se habían acabado los tiros, el hambre, los bombardeos; ese Franco al que mi abuelo, que por lo demás se decía anarquista, admiraba con toda su alma, del que contaba chistes inofensivos (“¿Sabes cómo se reconoce a un antifranquista? Por el agujero que tiene en la mano… de tanto hacer —extendía la palma de una mano y la golpeaba con el índice de la otra—: ¡De este año no pasa, de este año no pasa!…” ) y luego —en la mejor tradición de las tertulias de café, esas de: “Yo, gobierno…”— añadía: “Si yo fuera Franco, publicaría un libro con los chistes sobre mí y le haría el prólogo”. Ese Franco que era parte integrante, igual que las motos con sidecar o los teléfonos negros de baquelita con horquilla y disco de marcar, del decorado inmutable de nuestra vida; ese Franco que parecía haber congelado España y a sí mismo en un eterno limbo, ¿había terminado? ¿Se había producido por fin eso a lo que los prohombres del Régimen, con muchas precauciones y circunloquios y “Dios guarde al Caudillo muchos años”, se referían con el eufemismo de “el hecho sucesorio”? “Cuando se produzca el hecho sucesorio… el día en que se cumplan las previsiones sucesorias…” ¿Aquello que quienes vivían en el exilio, o en el “exilio interior”, llevaban decenios esperando —años y más años malviviendo de trabajillos muy por debajo de su categoría, porque su pasado político les impedía aspirar a más, si vivían en España, y si vivían en otro país, porque allí no eran nadie; un año tras otro esperando acontecimientos, novedades, indicios de debilidad del Régimen; años envejeciendo, perdiendo la juventud y la esperanza, marchitándose— sin que terminara nunca de ocurrir, había ocurrido por fin? ¿Y ahora qué?… Nuestros vecinos de rellano tenían las maletas hechas y todo preparado para huir al extranjero: como mucha gente, creían que en cuanto desapareciese Franco y su famosa “mano dura”, la horda roja iba a bajar a la calle, aún caliente el cadáver del dictador, a terminar la escabechina que dejó a medias en 1939…

Pues no; qué raro: no pasaba nada. El tan esperado notición se había quedado en agua de borrajas: Franco había muerto y todo seguía igual. En la televisión aparecían los mismos ministros y militares de siempre: fantoches en blanco y negro de banda cruzada sobre el pecho y bigotito, si acaso con el gesto un poco más siniestro, más tenso que el habitual; por las calles, nada nuevo tampoco, salvo que algunos, en las Ramblas, descorcharon alegremente botellas de champán y algunos otros les increparon o se enzarzaron a golpes con ellos… Ahora sabemos que la muerte de Franco fue el pistoletazo de salida para una metamorfosis que en tres años —del 20 de noviembre de 1975 al referéndum de la Constitución, el seis de diciembre de 1978— iba a cambiar las leyes y la vida política del país (la sociedad no, porque ya había cambiado) de arriba abajo. Pero entonces, en esos primeros meses, la sensación fue que nos querían dar gato por liebre: hacer algunas concesiones de boquilla —nada de legalizar los partidos políticos, por ejemplo: sólo admitir unas vagas “asociaciones” dentro de las fronteras del Régimen— y perpetuar el franquismo tal cual, con Juan Carlos en el lugar de Franco. […]

En aquel entonces la Universidad española era un hervidero de grupos políticos, todos clandestinos. […] Yo me iba enterando en las Asambleas Generales. Se producía una noticia política: una huelga obrera, una detención sonada, el cierre por orden gubernativa de una Universidad o de un periódico; e inmediatamente irrumpía alguien en el bar, en las clases: “¡Asamblea General! ¡Todos al aula magna!”… Allí, unos cuantos llevaban la voz cantante, con unos discursos en que aparecían una y otra vez los mismos estribillos: “dictadura fascista”, “cuerpos represivos”, “esbirros del capitalismo”, “burocracia estalinista”, “revisionistas traidores de la clase obrera”, “opressió nacional“… “Esa es de la lc”, “ese que habla ahora es del PORE”, “aquella es del PSAN”, nos iba murmurando al oído algún enteradillo de tercer o cuarto curso; y para no delatar nuestra ignorancia, asentíamos sin manifestar sorpresa, y procurábamos enterarnos después por otras vías de qué demonios era la lc —Liga Comunista—, el —Partido Obrero Revolucionario Español, conocido por hacer cada semana un llamamiento a la huelga general—, el PSAN —Partit Socialista d’Alliberament Nacional—. Era obvio que cada uno intentaba llevar el agua a su molino: conducirnos, sin que nos diéramos mucha cuenta, a firmar un manifiesto, o salir a cortar la Diagonal usando los bancos de las aulas a modo de barricadas, o adherirnos a una fantasmagórica huelga general, según la consigna que cada cual hubiese recibido desde arriba. […] Hasta que tras los discursos, llegaba por fin el momento crucial, el anhelado —por los cabecillas— momento de la votación. Entonces…

Entonces levantaba la mano alguien que había permanecido hasta ese momento en tímido silencio, un estudiante desconocido —”¿y ese?” preguntábamos a nuestro informador, y nuestro informador movía la cabeza: “ese no sé, no me suena”— que envalentonado por tantas audaces soflamas como llevaba oídas en las dos horas que hacía que duraba aquello, consideraba que su momento había llegado, y solicitaba el micrófono. Una vez que lo tenía en la mano, primero carraspeaba, impresionado, luego decía que había pedido la palabra porque era muy importante, en esa democracia que estábamos construyendo ahora mismo entre todos, era muy importante, sí, muy importante, que todos tomáramos la palabra y aportásemos nuestro granito de arena; que él aprovechaba que tenía la palabra para animar a todos a que tomáramos también la palabra, porque era muy importante, muy valioso, él no estaba seguro de que los demás nos diéramos cuenta de lo importante y lo valioso que era… era muy importante el hecho de que estuviéramos allí discutiendo democráticamente, mediante turnos de palabra, diferentes propuestas, todas ellas democráticas, valiosas e importantes; y que… Se empezaban a oír risas, murmullos; el orador se revolvía incómodo y adoptando un tono lastimero reclamaba democracia y libertad de expresión para exponer las diferentes propuestas que había que escuchar con respeto, y explicaba que la ausencia de hábitos democráticos era culpable de que algunos irresponsables, por culpa de su nula educación en los hábitos democráticos… —unos le abucheaban, otros reían a mandíbula batiente— algunos irresponsables, mentes deformadas por los hábitos de la dictadura, impedían… sí, demostraban con su ejemplo… no les daba vergüenza dar la razón, con su bochornosa conducta, a quienes dicen que España necesita mano dura y que no estamos maduros para la democracia, la cual exige libertad de expresión para exponer las distintas propuestas, que… Llegado ese punto, alguno de los organizadores se dejaba de contemplaciones y alzando la voz para imponerse al que tenía el micrófono —y que aunque se había quedado atascado, no lo soltaba ni a tiros— pedía que se votara el manifiesto, porque a todo esto ya eran las dos de la tarde y mucha gente se tenía que marchar. ¡Que levanten la mano los que estén a favor! Algunos alzaban una mano desganada, otros aprovechaban para hacerles cosquillas, alguien gritaba desde el fondo —a media votación— que había que volver a empezar porque los que habían llegado tarde no habían oído la lectura del manifiesto que estábamos votando, a lo cual otra voz le contestaba que era su culpa si había llegado tarde, pero una tercera decía que no nos vendría de más tomarnos diez minutos y todos tendríamos más presente lo que estábamos votando; en medio de la confusión y el griterío, el que contaba los votos perdía la cuenta y solicitaba —pero ya los pocos que aún quedaban estaban saltando por encima de los asientos para irse al bar o a comer en su casa— una nueva votación sobre si era o no válida la votación anterior. […]

Desde nuestro punto de vista, la situación era clarísima: se trataba simplemente, una vez más, de la lucha entre las dos Españas. O sea, entre dos bandos bien definidos, inequívocos, sin medias tintas: nosotros —los jóvenes, con nuestras faldas a flores y camisas a cuadros, con nuestras melenas y barbas y libros prohibidos debajo del brazo, con nuestras ganas de vivir, de reír, de viajar, de fumar porros, de hacer el amor y la revolución— contra ellos: esos grises que tan bien puesto llevaban el nombre, grises como el Boletín Oficial del Estado, grises como los prohombres del Régimen, grises como el No-Do y la televisión en blanco y negro, imagen de una España —lo que la prensa tímidamente opositora empezaba a llamar “la España oficial”, oponiéndola a “la España real”— desesperadamente gris: mediocre, anticuada, provinciana, aburrida a morir. […] Y esa lucha se escenificaba en un acto: las manifestaciones, en las que pronto me propusieron participar. Me costó decidirme: me imaginaba detenida en un tétrico sótano iluminado por una bombilla, donde un comisario franquista, esbirro del capitalismo, practicaría conmigo el método misteriosamente llamado “tortura psicológica”, y que seguramente consistía en unos diálogos filosóficos de altos vuelos, del estilo de los que salían en las novelas de Koestler, en torno al concepto de alienación en Marx… El comisario sería un hombre astuto, un tortuoso y abyecto traidor de clase, que daría por supuesto que yo era víctima de la influencia de algún hombre y que para humillarme me compararía con Thérèse Levasseur, la pobre analfabeta corrompida por Rousseau; pero yo —mezcla de Juana de Arco y empollona de la clase— le dejaría boquiabierto al replicar…. etcétera etcétera. En fin: a finales de 1975 acudí a mi primera manifestación.

La cita era a las ocho de la tarde en las Ramblas, a la altura de la fuente de Canaletas; desde menos cuarto, mis amigos y yo errábamos por los alrededores, fingiendo pasear o mirar los periódicos de los quioscos, mientras con disimulo echábamos nerviosas ojeadas al gran reloj que coronaba el Café Zurich y a los viandantes, preguntándonos cuáles eran de verdad y cuáles estaban fingiendo como nosotros; hasta que a las ocho en punto alguien empezó a gritar la consigna que fuese (empezaban los cabecillas, con eslóganes serios y responsables: “Abajo- el -fascismo”, “No-o-o más crímenes”, “Diii-so-lución de los cuerpos represivos”…, pero a medida que avanzábamos iban apareciendo espontáneos con propuestas, digamos, más creativas: “¡Suárez, cabrón, trabaja de peón!” o “Democracia con Fraga es como follar con bragas”) y los demás le seguimos, coreándola. Cinco minutos después llegaba aullando un coche policial. Todos salimos corriendo: algunos, hacia delante, con el único resultado de que el coche de la policía avanzó unos metros más, se detuvo junto al pelotón de los que corrían despavoridos, y allá bajaron los grises a aporrear a diestra y siniestra; algunos más intentaron huir por las calles laterales, donde se toparon con otros grises que tranquilamente apostados en la esquina los esperaban para zurrarlos, una vez acorralados, con mayor comodidad. Yo me metí, con otros, en el cine Capitol, y estaba orgullosísima de mi astucia, cuando entraron unos policías y se dirigieron a nosotros —mientras desde el fondo de la sala el acomodador, que tampoco era idiota, venía también a investigar— para pedirnos que les enseñáramos la entrada. No habíamos caído en ese detalle y no sé qué farfullamos, lastimosamente, mientras los grises, demasiado ocupados para perder el tiempo con un hatajo de críos que jugaban a policías y ladrones, se marchaban encogiéndose de hombros. Tal fue el broche que coronó mi gloriosa trayectoria de luchadora antifranquista. […]

Por cierto, ¿y el proletariado, en cuyo nombre se suponía que luchábamos?… Yo personalmente he de confesar que sólo conocía a dos de sus representantes: María Rosa, nuestra criada gallega, y su novio Jesús, obrero no cualificado en la Phillips. Ella era una chica de veinte años, entrada en carnes, radiante de campesina salud (antes cuidaba vacas); él, un chico también joven, apuesto y musculoso. Era fácil imaginárselos, ella con amplia falda, sosteniendo una hoz y abrazando un ramo de espigas, él con gorra y blandiendo un martillo, sobre un pedestal de cualquier plaza polaca o siberiana…. Poco a poco, a través de María Rosa, empecé a saber más cosas de Jesús. Por ejemplo, que se ponía furioso cuando algún sindicalista pretendía convencerle de que se sumara a una huelga: ¿es que no sabía que la empresa les quitaría tres mil pesetas del sueldo?…. O que entendía mucho de putas: “esas de ahí trabajan muy bien”, le comentaba a María Rosa (cuya virginidad, claro está, él respetaba escrupulosamente, como hombre de bien que era) al pasar ante las que ejercían en tal o cual calle. O que estaba empleado en una fábrica porque eso era lo que encontró, pero lo que de veras le gustaría sería… un trabajo seguro, para toda la vida… ¡ser funcionario!… le encantaría llevar uniforme… Funcionario, sí, de los que mantienen el orden, de los que zurran a los melenudos hijos de papá… En una palabra: el único obrero de carne y hueso que conseguí conocer en los años en que fui marxista, soñaba con ser policía. […]

Entre tanto habían pasado cuatro años y todo se había transformado: mis compañeros, la Universidad, España. […] La nueva Constitución convertía el país en una democracia parlamentaria. Es decir, en eso que nosotros siempre habíamos definido como una engañifa: una burda máscara destinada a ocultar la dictadura de la burguesía. ¿Quién iba a tragarse, clamábamos, semejante estafa? ¿Quién iba a permitir que nos escamotearan la revolución? ¿Quién iba a pasar por el aro?…

Todos. De pronto todos estábamos cansados y aburridos, como los niños a última hora del día de Reyes, cuando ya han abierto todos los regalos, han jugado con todos un poco, se han peleado, han roto alguno y ya sólo quieren cenar e irse a la cama. “¡Dispérsense!”, nos gritaban los policías en las manifestaciones; y eso estaba haciendo la vida con nosotros: dispersarnos.

¿Qué había sido de aquella anarquista que exigía juicios populares sumarísimos contra los explotadores del pueblo, y a la que ya no veíamos nunca por la Facultad? Alguien se la había encontrado en la biblioteca del Ateneo: estaba preparando oposiciones a inspectora de Hacienda. ¿Y de aquella chica del Movimiento Comunista, la de Mollerussa, esa que tenía cara de niña? Se había quedado embarazada, pobre, con diecinueve años, se había tenido que casar de prisa y corriendo, encima tuvo gemelos, y ahora se pasaba el día cambiando pañales y por las noches se quedaba dormida encima del código de Derecho Civil. ¿Y del trotsko que en una asamblea denunció públicamente al profesor de Derecho Internacional como confidente de la policía? No había conseguido acabar la carrera, porque aquel profesor se encargaba de suspenderle convocatoria tras convocatoria; se había tenido que matricular en Pamplona para poder tener el título. ¿Y aquella psuquera que había organizado la excursión a la asamblea de obreros en huelga? Ahora estudiaba por las tardes, porque por la mañana trabajaba en la oficina de patentes y marcas de su padre… A mi amiga la hija de guardia civil, el suyo la había sorprendido in fraganti en la cama con el chico del PORE, y la había echado de casa; ahora vivía con el chico en cuestión, trabajaba para mantenerse, y sólo de vez en cuando, en vísperas de exámenes, aparecía por la facu, con cara de agotada, a pedir prestados unos apuntes y gorrear un café y un cigarrillo… Un amigo del MC me contó que un día le había preguntado a un dirigente de su partido dentro de cuánto tiempo, en su opinión, alcanzaríamos el comunismo, y el otro le había contestado que según sus cálculos, en unos quinientos años: mi amigo consideró que su paciencia no daba para tanto y abandonó la militancia. Otra ex militante me confesó sencillamente que había dejado el partido porque quería ser feliz. Y en general todos caímos de pronto en la cuenta —como quien tras una hermosa, emocionante película que le ha tenido dos horas en vilo, sale del cine— de que estábamos en cuarto, en quinto, y para obtener de una vez el maldito título de licenciatura, imprescindible para ganarnos la vida, nadie nos iba a preguntar por el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ni por las diferencias programáticas entre la lc y el pore, sino por la cuota líquida y el litisconsorcio pasivo necesario. […]

Yo terminé la carrera y me concedí a mí misma, con ayuda de mis padres —fue su regalo de fin de estudios— un año sabático en París. […] Cuando volví a España en el verano del ochenta y uno, la metamorfosis se había consumado. Resultó que a la hora de la verdad, la democracia, por muy “burguesa” que fuera, nos bastaba: nos contentábamos con votar cada cuatro años, poder casarnos por lo civil y divorciarnos, tener los mismos derechos mujeres y hombres y poder ver buen cine sin tener que viajar a Perpignan. Incluso quienes, como yo, seguíamos creyendo en alguna causa colectiva, en mi caso el feminismo, nos replegamos: en vez de militar —yo dejé el Partido Feminista con la excusa de que me iba a París y no me reincorporé a mi vuelta— nos dedicamos a desarrollar y aplicar esas ideas (cada vez más llenas de interrogantes, por otra parte) en la profesión y en la vida personal de cada una. Y si algún ensueño revolucionario sobrevivía, el pintoresco intento de golpe de Estado encabezado en febrero de 1981 por un guardia civil de opereta, y el papel del Rey contribuyendo decisivamente a su fracaso, terminaron de convencer a quien tuviera dudas: la simple democracia era un tesoro y no estaba garantizada. La España a la que volví era una España pacífica, contenta de sí misma, próspera y democráticamente aburrida. […]

María Rosa se casó con Jesús en la misma iglesia en cuya sacristía yo había asistido a una reunión clandestina con la Joven Guardia Roja.

La dirigente de la Joven Guardia Roja Pina López Gay ocupó sucesivos cargos públicos; yo la entrevisté una vez cuando era subdirectora de la comisión oficial para la celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Me cuentan que pertenecía a una rica y conocida familia sevillana, que se casó por la Iglesia y por todo lo alto con un chico también de muy buena familia y que pocos años después murió de cáncer.

Mi novio trostkista se colocó como jefe de personal en una gran empresa de construcción. Supongo que su íntimo conocimiento del movimiento obrero —muy útil para negociar sueldos a la baja o desbaratar huelgas— fue uno de los méritos que valoraron los patrones a la hora de contratarle.

La única ocasión, ahora, en que vuelvo a sentir fugazmente aquello que me embargaba, que nos inundaba a todos, durante las manifestaciones —la exaltación colectiva, el fundirse gozosamente cientos de personas en una emoción casi amorosa— es cuando aplaudimos, todo el público puesto en pie y gritando “¡Bravo!”, tras una buena función de ópera.

¿Y la revolución? La revolución, como el “valentón” del soneto de Cervantes, “caló el chapeo, requirió la espada, miró de soslayo… fuese, y no hubo nada”. –

Intelectuales antimaderistas

Muy pocos fueron los intelectuales que apoyaron al presidente Madero hasta el final. La siguiente selección nos insta a pensar el contexto en el que autores como Urbina o Tablada cuestionaron…

La piel de Ana Clavel

Leyendo Autobiografía de la piel, el libro valiente de Ana Clavel, no pude evitar acordarme de aquella novela de Balzac, La piel de zapa. Traducido al español, ese título no nos dice…

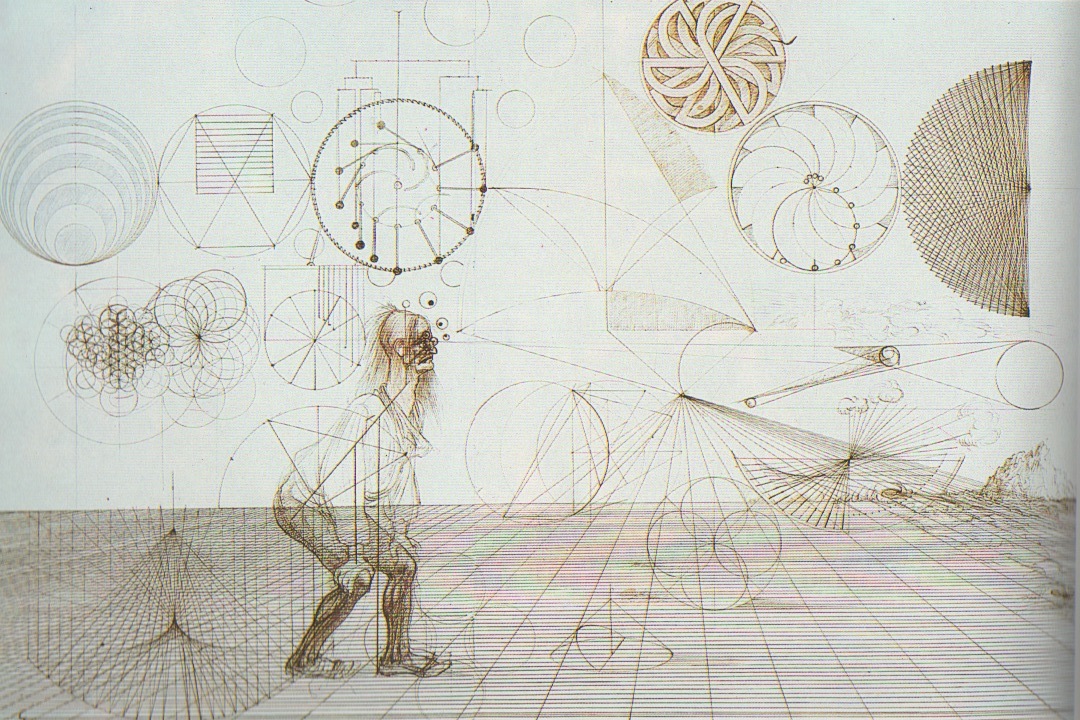

Diseñoides, exoplanetas y el Señor del tiempo

La ciencia detrás de los diseños inteligentes en la naturaleza.

¿Dónde jugará el Barça?

Si Cataluña fuera independiente, ¿en qué liga jugaría el Barça?

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES