Hace poco me enteré con agrado de que la disquera madrileña Nuevos Medios había publicado en 2002 un recopilatorio de los grandes éxitos de El Chacalón, faraón de la música “chicha”, ese género bizarro y mutante, mezcla de sonidos cumbieros, guaracheros, andinos y hasta rockeros, nacido en el Perú a mediados de los setenta, durante la penosa y masiva emigración de campesinos serranos a la capital. En el librito que acompaña al CD, Fietta Jarque describe esta música como “un culto al baile, la electricidad y la melancolía”, y más adelante añade: “fueron el carisma […], la queja agresiva de sus letras, su voz hecha para el micrófono distorsionado de los chichódromos, su chirriante vestimenta de colores, su elogio insolente del mal gusto y su descarada dependencia del alcohol barato y las drogas sin refinar, los elementos que forjaron su mito”. Este acertado retrato del ídolo popular podría hacernos creer erróneamente que la leyenda es sólo materia de interés para sociólogos. Yo creo que no. La música de El Chacalón y La Nueva Crema es la cumbre de un género, pero asimismo puede decirse —debido a las extrañas cualidades interpretativas del solista, a las texturas cálidas, afelpadas, granulosas que se logran en la grabación, a la insólita naturalidad con la que se amalgaman los diversos ritmos— que el propio género queda trascendido y por tanto estamos ante algo más. En estas viejas grabaciones se entreveran felizmente, por ejemplo, un conjunto de arreglos de boogaloo con una guitarra eléctrica rabiosa, una frenética campana de guaguancó con una armonía de huayno andino, todo al compás de un ritmo lento y cadencioso de cumbia marcado por el bajo. Y qué decir de la voz de El Chacalón, donde confluyen la hilarante parodia de los desgarros sentimentales y la tragedia latinoamericana del hambre y la desesperación. Como Kafka, como Andrés Caicedo, como Bolaño, El Chacalón es uno de esos artistas que nació para cantarnos desde la tumba, desde el otro lado. Incluso cuando aún no había muerto su voz era la voz de un muerto. Su voz es un fragmento de sombra endurecido que se desprende de una noche sin orillas. Canta como un prófugo de la justicia a punto de suicidarse o después de suicidarse, da igual. El Chacalón, como buen muerto, como uno de esos muertos burlones de Rulfo, canta con una voz que es una verdadera obra maestra del sentido del humor. Cuando llora se ríe y viceversa. Al final, tanto el pathos sentimental del desengaño amoroso como la carcajada estridente, engarzados en su lucha sin tregua, acaban potenciándose el uno al otro, de modo que lo triste es más triste y lo chistoso es todavía más chistoso. Pocos intérpretes logran poner en juego todos esos resortes.

Mi primer encuentro con El Chacalón se remonta a la infancia. En esa época vivíamos, mis padres, mi hermana y yo, exilados en la polvorienta Lima del barrio de Chorrillos, guarecidos la mayor parte del tiempo en una vieja casa de tres plantas situada al final de un antejardín donde languidecía un arbusto de manzanas criollas. Era invierno. Las calles eran visitadas constantemente por dos fantasmas impredecibles: el viento y la niebla. Durante esas primeras semanas de exilio forzoso mis padres tenían miedo de que mi hermana o yo saliéramos a la calle, así que nos prohibieron traspasar las rejas del antejardín y contrataron a Nina para que nos cuidara mientras ellos salían al trabajo. Lo que mis padres no sabían era que Nina invitaba a su novio un par de veces a la semana y que nosotros aprovechábamos esa circunstancia feliz para intentar la fuga. Una de aquellas tardes la espesa niebla de Lima, esa misma niebla marina que tanto había entristecido a Melville más de un siglo atrás, desfilaba por nuestra calle amenazando con tragárselo todo. La gente caminaba por las aceras como hechizada y sólo algunos valientes ciclistas desafiaban al monstruo mientras los escasos automóviles pagaban cara su ruidosa arrogancia. Yo lo observaba todo tras las rejas del antejardín, esperando la llegada del momento adecuado para saltar al otro lado. Ese momento no llegó nunca pero igual salí. Cuando hube recorrido unos pocos metros por la acera me vi envuelto en una nube homogénea y aun así continué mi camino. El corazón me latía con fuerza y sentía en la boca un sabor que desde siempre he identificado con el destino. A los pocos minutos ya me vi completamente perdido. Por momentos creí distinguir el espectro de un árbol, de una ventana, pero todo aquello no tardó en desvanecerse. En medio de semejante ceguera me aferré a mi oído y cuando ya creía que mi suerte estaba echada, que pronto se consumaría mi desaparición, oí la música. Era El Chacalón que llegaba para hacer las veces de lazarillo. Durante unos instantes imposibles de medir avancé entre la niebla guiado por aquel sonido tropical, hasta que di nuevamente con la reja del antejardín. De una de las ventanas de la casa brotaba, estridente, el sonido de la radio.

Es obvio que esta reseña obedece en gran medida a motivos autobiográficos, pero en todo caso creo que ponderar la obra de El Chacalón merece algunos apuntes y aclaraciones. En primer lugar hay que recordar que la modernidad estuvo marcada por una vindicación múltiple, a veces agónica pero siempre dinámica, de lo popular en general y de la música marginal en particular. Entiendo, sin embargo, que en dicho proceso siguen vigentes dos caminos o formas de lectura muy distintas. Por un lado hay una mirada marcada por cierto populismo redentor y paternalista, que en el mundo desarrollado actual tiene su mejor expresión en eso que los críticos han bautizado como World Music. Según ha afirmado Moreno Veloso en repetidas ocasiones, la etiqueta funciona como una categoría colonialista que margina a esas “músicas del mundo” al ámbito seguro de lo que es siempre otro y exótico, allí donde no representan un peligro para las placenteras certezas de la crítica “del centro”. Quienes adoptan este sistema de valoración musical mantienen intacta su momificada relación con las formas canónicas, a la vez que obtienen indultos por “apadrinar” a un artista del Tercer Mundo. Como contrapunto, los efectos de esa primera forma de lectura de “lo popular” en el Tercer Mundo suelen estar emparentados con el fomento de la ignorancia o la manipulación mediática.

La segunda forma de lectura, en cambio, es sencillamente personal, pasional y autobiográfica, y se origina cuando se asume individualmente la inclinación, no ya por lo étnico o exótico, sino más bien por aquello que, rebosante de vitalidad, se nos muestra deforme e inconcluso, como en borrador, esto es, en plenitud de potencialidades. Se trata de hacer de la debilidad una fortaleza, de aprovechar la energía pachanguera o sentimental en un gesto radical capaz de generar un contexto novedoso.

Imitando a aquel personaje de Borges que escribía mal adrede convencido de que el paso del tiempo se encargaría de corregirlo, El Chacalón canta mejor cada día que pasa y aquello que antes podía parecer escandaloso y horripilante ahora nos resulta evocador, fresco, venenoso, eléctrico. –

Di no a los intelectuales

por el Dr. en periodismo Anselmo Guiú y Guiú, reportero exclusivo de El Minutario, “Premio Universal de Periodismo Almolongas”. Como se puede observar a mis espaldas, la iniciativa de que el…

El caso “K”

Este volumen, publicado en castellano tan sólo seis meses después de su aparición en Alemania, ha sido presentado internacionalmente como el primer tomo de lo que…

La edición independiente en español

Santander fue un santuario laico de verdades apasionadas en el XVII Encuentro sobre la Edición auspiciado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, celebrado en julio. El…

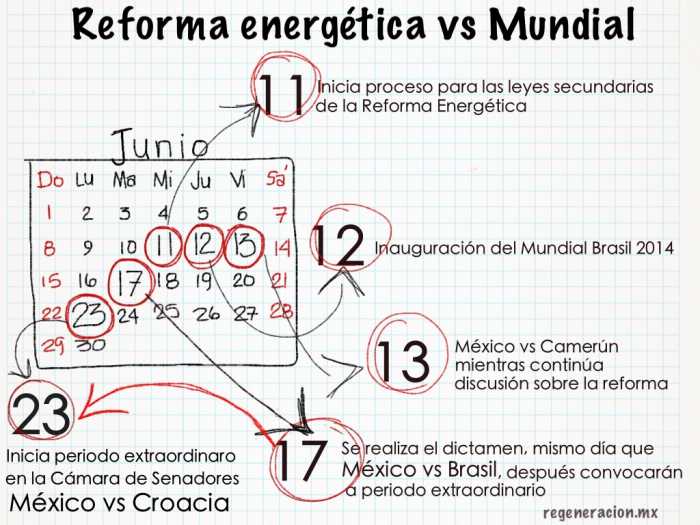

Haz patria, lincha a un pambolero

La frustración de muchos activistas con el casi nulo impacto de su oposición a las iniciativas y medidas de gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto ha hallado en el desvalido “pambolero”…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES