Acababa de mudarme cuando conocí a mi vecino, de nombre Jeff. Se presentó frente al ascensor mismo y señaló a sus dos perros, que lo acompañaban: “Este es Teo, esta es Isabella.” Desde ese momento pasaron varios años, encuentros, algunas conversaciones, etc., y nunca dejé de sentirme observado por esos animales, en cualquier circunstancia en que nos cruzáramos hasta que hace poco más de un mes Teo murió. Pero solo ahora puedo saber, gracias a un mensaje de Jeff, que se trataba de él. Teo e Isabella eran muy parecidos, hasta intercambiables para quien no los conociera lo suficiente.

Dejé ese apartamento hace poco más de un mes. Todavía entonces se respiraba la tristeza por la ausencia de Teo. Preocupados por Isabella, que estaba devastada porque jamás había estado separada de su compañero, decidieron adoptar a Grover, un cachorro de once meses y también de raza aproximadamente terrier. Durante largo tiempo había sido cosa de todos los días observar a Teo y a Isabella, como también escucharlos, porque, aunque fueran muy discretos como sus dueños, de cuando en cuando ladraban. En la última época asistí a las complicaciones de Teo para caminar; más tarde se resistiría a moverse. Permanecía tieso aun cuando tiraran de la correa para motivarlo a andar. Era incierto suponer cuánto había de razón o capricho en su decisión, o cuánto de incapacidad. Al final había que levantarlo, y uno podía ver la correa bajando desde el cuello de Teo y subiendo desde el otro extremo, la mano de Jeff, casi en el mismo lugar.

Cuando veía a Teo e Isabella recordaba con sentimiento la sublime novela de J. R. Ackerley, Mi perra Tulip. La emoción se debía en parte a la naturaleza vacía de mis recuerdos –nunca había vivido con mascotas, a excepción de alguna lejana época– pero sobre todo entendía que la novela me había llevado a ver con otros ojos el vínculo probable entre mascota y dueño. Una relación que puede llegar a ser más horizontal de lo que se presume desde afuera y que, en el caso de Ackerley, muestra ejemplarmente una renuncia a la proyección escrita de la existencia individual, aunque suene a engañoso e imposible, para ofrendar todo el deseo contenido en la escritura a ese ser en cierta manera mudo, o silenciado, llamado Tulip.

Pero también había otro elemento en la relación de mis vecinos con Teo e Isabella, inspirado en el recuerdo de la novela de Ackerley. Era la certeza de que el vínculo carecía de las mediaciones habituales entre dueño y mascota, que pasan cada vez más por el consumo y la ritualización social de esa posesión; eso lo hacía único: para ellos no existía un mercado de objetos al que someterse, ni convenciones a las que sumarse. En ningún caso la posesión de Teo e Isabella era coartada para la interacción con el exterior.

Acaso por eso, extendiendo un poco el argumento, mientras estaba en mi casa, pared por medio de la de Jeff, a veces me ponía a pensar y me ganaba la idea de que un escritor debe asumir como propias las mascotas del vecino. No hay acto de la voluntad más vehemente que la apropiación. Un autor es alguien capaz de poseer experiencias prestadas, en ocasiones como estrategia de la imaginación o escritura. Del mismo modo, una mascota vecina puede representar ejemplarmente esa condición equívoca asignada muchas veces a los animales en tanto individuos próximos a los humanos. Seres con vida y casi todos ellos animados, en un universo mayoritariamente poblado de cosas y elementos ajenos a la condición orgánica, o del todo inertes.

No hablo solo de misericordia o empatía hacia los animales. Puede sonar exagerado, pero me refiero a esas ocasiones en las que, por motivos personales o circunstanciales, individualizamos un animal y desde ese momento le asignamos un gran lugar y una gran capacidad de representación, algo parecido a los atributos de un embajador. El animal es una partícula moldeada de naturaleza, respecto de la cual su desarraigo es el precio que paga por observarnos.

2.

El escritor ocupa un cuarto en la oscuridad y tiene problemas de sueño. A cada momento se despierta sin entender dónde está. Le pasa varias veces cada noche. Le pasa varias noches. Le ocurre siempre. En cada ocasión, la duermevela asume la forma de una ilación mental espasmódica y semiconsciente. La lógica de los sueños puede ser descabellada; la de la vigilia, previsible y alerta. Pero la lógica de la duermevela es sorprendente: profunda y extensa, reveladora y contenida a la vez. El escritor recurre a comparaciones y símiles para describir sus experiencias de conciencia anfibia. Silbatos de trenes lejanos, caminantes solitarios en la mitad de la noche, las virtudes y peligros del refugio y la penumbra que los aguardan. Son escenas abreviadas cuyo desarrollo resulta volátil y muy difícil de apresar debido a que son material de los semisueños. Entonces, para explicar el trance, el escritor propone un ejemplo: con sus pensamientos le pasa como a quien, si viera correr un caballo, no pudiera aislar las posiciones sucesivas del animal tal como podrían verse en un cinetoscopio.

Curioso razonamiento. ¿El escritor sugiere que la técnica permite una observación de la naturaleza más apropiada o verdadera que la observación directa? ¿El animal se expone mejor cuando puede discriminarse cómo se acomodan sus partes durante la carrera? ¿Los animales son más ellos mismos si se los observa; o más bien, cuando pueden ser capturados por la tecnología de la observación? Atrás el escritor ha comparado sus sobresaltos de persona sumergida en la oscuridad con el sentimiento de vida que puede vibrar en lo profundo de un animal. Como si las bestias ofrecieran los ejemplos más gráficos y elocuentes para mostrar ese mundo que conocemos poco, el referido a la motivación oculta de nuestras acciones –ya sean habituales o inesperadas.

El interés de Proust por los animales es contingente: ellos se hacen visibles como rúbricas de las jerarquías, símbolos de arquetipos sociales, eufemismos de comportamiento humano. Si se asume la distinción de Barthes, según la cual la escritura de Proust oscila entre la metáfora y la metonimia, y es resultado de tal ambivalencia, sus animales pertenecen al redil de la primera. Pero no haría falta más que la inversión mecánica de cualquiera de nuestras lentes críticas para explorar las posibilidades de un protagonismo impensado, aunque latente. ¿Qué pasa si, aparte de servir como auxiliares en el significado de la acción y en la comprensión social de los hechos, los animales estuvieran allí, subalternos de las cocinas, tortuosas bestias de carga, atontadas aves tras las ventanas, no solo como granero de atributos sino como individuos que sostienen la comedia o drama con su presencia lateral y sobre todo desarrollando una inocua y por lo mismo inquietante vigilancia sobre los hechos humanos?

La presencia animal en Proust parece coincidir con el imaginario de Deyrolle, tienda que a través de láminas, álbumes y cuerpos disecados todavía irradia, desde la rue du Bac, en París, un saber naturalista probablemente caduco, apoyado en la morfología y la conducta animal, inconfundiblemente enhebrado a una idea de naturaleza inagotable y servicial.

Quien visite el primer piso de esta tienda (quien no lo haga puede ver las imágenes por internet) se encontrará con cuerpos de animales salvajes en poses notoriamente naturales. Tan naturales como la idea de pose, en el sentido de ademán corporal a través de cuya composición se transmite un carácter. El oso erguido y con sus garras levantadas, la cebra que parece absorta ante el rayado que la viste. La casa Deyrolle en su conjunto es recinto de un atildado homenaje a la taxidermia y a la clasificación. El gabinete de los animales silvestres ocupa un gran salón burgués muy siglo XIX, cuyos detalles de distinción y elegancia se proyectan sobre esos cuerpos que podrían ser asociados, en su composición colectiva, a una idea de plácida tertulia a tono con el ambiente, pero cuya silenciosa y sofisticada violencia, en realidad, los ha expulsado hace mucho tiempo de cualquier idea de naturaleza hasta parecer hoy meras estatuas silentes que aguardan la próxima instalación conceptual o el luminoso set de filmación.

Observando esas salas no recordé a Proust, como estos párrafos podrían sugerir, o no lo recordé directamente. Reviví, sí, una serie de climas tanto psicológicos como morales de densidad similar a las constantes –y extendidas– inmersiones proustianas en la memoria y las relaciones humanas, independientemente de cualquier contenido. Más bien, avanzando en el recorrido Deyrolle, los muros poblados de cajitas que contienen insectos, alacranes y ejemplares de otras especies de pequeño tamaño, pero sobre todo las mariposas aguijoneadas y así expuestas me recordaron a Nabokov, en la medida en que su devoción naturalista, si puede decirse así, por los lepidópteros funciona como un memento para quienes saben más de su vida –aun cuando, como en mi caso, sepa muy poco– que de estos pequeños seres alados. Según Fine lines. Vladimir Nabokov’s scientific art (Yale University Press, 2016), algunas hipótesis evolucionistas de Nabokov, sustentadas en la importancia de las migraciones continentales, que en su momento fueron tomadas con desconfianza por la comunidad científica, se verían después confirmadas gracias a puntuales comprobaciones que solo una posterior tecnología podía efectuar.

Ignoraba este reconocimiento científico cuando contemplé esos féretros acristalados con mariposas; más bien, las mariposas expuestas podrían resultarme hoy más atractivas por una comparación que desliza en Habla, memoria, su autobiografía, cuando propone una equivalencia entre la comunidad de entomólogos alemanes y los editores de novelas populares. Nabokov está describiendo la decadencia alemana en el estudio de las mariposas a manos de los investigadores ingleses servidos intensivamente del microscopio, y la consiguiente definición de nuevas categorías morfológicas vedadas a la mirada hasta ese momento.

Los alemanes hicieron todo cuanto estuvo en su mano por ignorar las nuevas tendencias, y siguieron cultivando la vertiente filatélica de la entomología. La solicitud con que cuidaban de “el coleccionista medio, a quien nadie puede obligar a que haga disecciones”, puede compararse con la de esos asustadizos editores de novelas populares que hablan en defensa del “lector medio”, a quien nadie puede obligar a que piense.

Estamos ante un marcado gesto de reivindicación estética, que se apoya en la convalidación científica para reivindicar la preeminencia de la especialización y el arte elevado. No asombra demasiado, por lo tanto, que este autor, como uno de los más complejos exponentes de la literatura altomoderna, haya también encontrado en su amor por las mariposas el argumento reversible para explicar su relación con la literatura, como si ambas dimensiones o prácticas pertenecieran a una misma ideología estética:

Cuando cierta polilla se parece a cierta avispa, también camina y mueve sus antenas a la manera de las avispas en lugar de hacerlo como una mariposa. Cuando una mariposa tiene que parecer una hoja, no solamente reproduce de forma bellísima todos los detalles de la hoja, sino que tiene, además, numerosas marcas que imitan los agujeros perforados por los gusanos. La “selección natural”, en el sentido darwiniano de la expresión, no bastaba para explicar la milagrosa coincidencia de la apariencia imitativa y el comportamiento imitativo; tampoco me parecía suficiente apelar a la teoría de la “lucha por la vida” cuando comprobaba hasta qué extremos de sutileza, exuberancia y lujo miméticos podía ser llevado un mecanismo defensivo, que en cualquier caso va muchísimo más lejos de lo que pueda apreciar ningún predador. Descubrí así en la naturaleza los placeres no utilitarios que buscaba en el arte. En ambos casos se trataba de una forma de magia, ambos eran un juego de hechizos y engaños complicadísimos.

Los placeres no utilitarios que buscaba en el arte, dice Nabokov. ¿Se trata de otro estadio de la misma indagación de Jean des Esseintes, protagonista de Al revés, de Joris-Karl Huysmans, que tiene la ocurrencia de incrustar piedras y metales preciosos en el caparazón de una tortuga para infundir belleza y movimiento a la aburrida alfombra del piso?

3.

En 1950, en las antípodas del espíritu decadente y del uso ornamental no utilitario, João Cabral de Melo Neto recurre a un perro simbólico –aproximadamente abstracto– para describir, por un lado, una tierra ignorada por la literatura y, por el otro, el proceso de creación del mismo extenso poema al que se aboca. Animales y paisaje tienen una relación recíproca aunque pasiva. Ese insólito perro sin plumas es, sin embargo, pura enunciación y evoca, más que a una metáfora, a una deidad laica referida a la naturaleza, obviamente, y al leitmotiv del desarrollo conceptual contenido en los versos.

Desde el primer segmento de “El can sin plumas”, Cabral plantea que los elementos físicos y los modos como estos se articulan estarán en un mismo nivel.

La ciudad es cruzada por el río

como una calle

es cruzada por un perro;

una fruta

por una espada.

Estos versos no solo prometen, acaso, un poema más acerca de aguas, naturaleza, animales, habitantes, y privación general; sobre todo anuncian una cadenciosa relación de intercambios recíprocos entre los elementos mencionados. Por ello la devaluación de las acciones, con la voz pasiva que anuncia una moral de tono bajo y de registro extendido del poema. La segunda estrofa propone que el organismo sea el río, y que el animal sea las partes que, inclusivamente, grafican al río y lo contienen:

El río ya recordaba

la lengua mansa de un perro,

ya el vientre triste de un perro,

ya el otro río

de acuoso paño sucio

de los ojos de un perro.

El intercambio de elementos remite al movimiento de las aguas, que los sostiene en silencioso equilibrio como si se tratara de una escultura de Alexander Calder. Menciono a Calder porque hay algo de lo constructivo del texto que en Cabral se expone en un mismo nivel de composición que el discurso.

Este recurso –que es tanto una entonación del poema como fórmula de su desarrollo– sería probablemente ineficaz si no estuviera asociado a la figura genérica –pero esquiva individualmente– de esos mártires innominados que son los perros de las comarcas pobres. Se trata de una corporalidad en pedazos, fragmentada en materias, órganos, partes y ondulaciones que aisladamente poseen una presencia más nítida que cualquier eventual figura unitaria. El discurso solipsista de Cabral es equivalente a los componentes; precisa un perro dividido para representarlo según criterios de contigüidad más espacial que cronológica. El perro que arrastra la doble condena de ser víctima del hombre y tener que asistir a las acciones desgraciadas de aquel.

4.

Hay materias acerca de las cuales resulta difícil ser conclusivo. Quizás lo más enigmático de la relación con los animales, por lo menos cuando se la presenta en literatura, es que toda obra en la que aparecen despliega un artefacto de observación (que siempre es discursivo, obviamente, pero que puede asumir distintos grados de realidad o de abstracción), cuyo mecanismo, en las obras, se revierte como dispositivo más o menos especular.

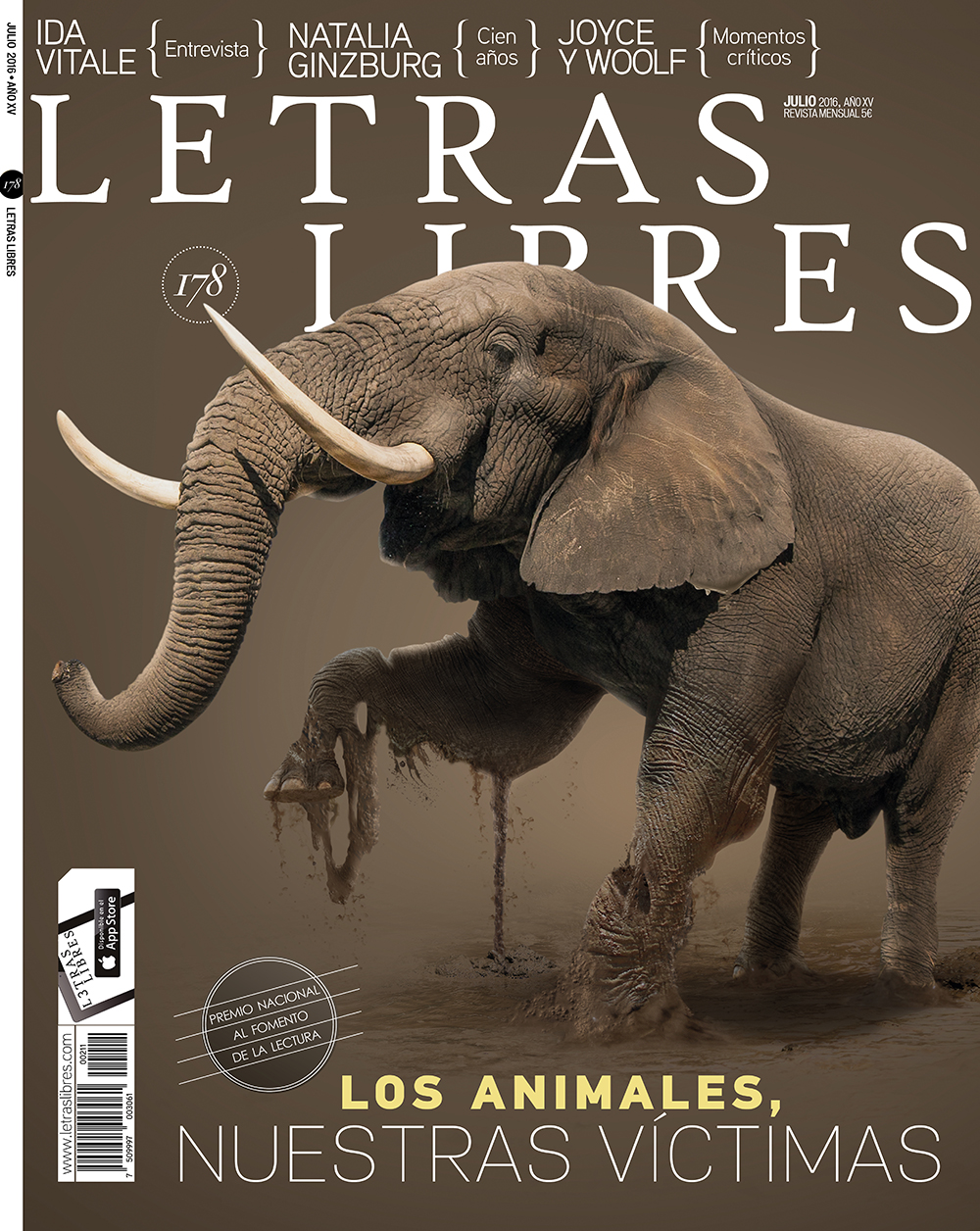

La lista parece infinita y ni vale intentarlo. ¿Qué escritor no se ha animado alguna vez con un animal? ¿Qué rol acaso no han dejado de representar, desde el más sublime hasta el más oprobioso, para cumplir con el supuesto papel de leales vehículos de sentido? La literatura propone subterfugios para hablar de los animales, y al hacerlo también crea situaciones para que ellos nos miren. Pienso que esa es la oculta y verdadera intención de ponerlos en escena: sugerir que, en realidad, los precisamos como público porque de lo contrario estaríamos condenados a la más definitiva soledad. Escribimos con la secreta y absurda esperanza de que nos observen.

Nunca sabremos qué piensan. Esa es también la asombrosamente desatendida pregunta que el famoso cuento más breve de Augusto Monterroso plantea. Más allá de los juicios sobre su estructura y sobre sus probables significados, en general no se pone de relieve que el dinosaurio, más que el hombre, es la figura enigmática de la situación. En el cuento de Horacio Quiroga, el dinosaurio pertenece al mundo de los sueños y también al de la locura cultivada en la naturaleza voraz. Al instalarlo en la vigilia del hombre, Monterroso despierta en primer lugar al animal, asignándole de este modo las virtudes o amenazas de su intrigante compañía silenciosa. ¿Qué va a testificar el dinosaurio? Lo que fue concebido como coda de un relato ajeno resulta también diagnóstico de una relación que no se resuelve. ~