En realidad, el pleito catalán eran dos

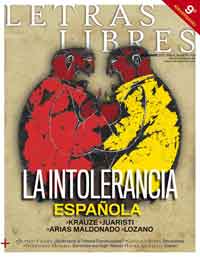

Hablo del pleito catalán, como el lector habrá ya probablemente adivinado por el título, para referirme al surgido a mediados del año 2006 como consecuencia de la presentación ante el Tribunal Constitucional de los recursos del Partido Popular, el Defensor del Pueblo y algunas instituciones autonómicas solicitando la anulación de muchas de las previsiones contenidas en el nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña aprobado primero por el parlamento de esa Comunidad y ratificado, con posterioridad, tras una profunda revisión de sus contenidos materiales, por las Cortes Generales. Es decir, hablo del pleito catalán en sentido estricto y no del largo contencioso histórico iniciado por el catalanismo en el último tercio del siglo xix, del que el conflicto en el que aquí voy a centrarme constituye, sin duda, su última expresión y consecuencia.

Tal conflicto –que acabó por elevar el desafío a las reglas de juego de nuestro sistema constitucional por parte de las instituciones regionales catalanas a cotas desconocidas allí durante todo el período democrático, iniciado en 1978 con la aprobación de nuestra vigente ley fundamental– fue experimentando en su decurso una peculiar metamorfosis que dice mucho sobre su auténtico sentido. Inicialmente, y en una primera fase, la cuestión se concentró en que los defensores del texto (el Gobierno español y el de la Generalitat de Catalunya, más todos los partidos que habían apoyado al Estatuto en las Cortes y en el Parlamento catalán) persiguieron su triunfo judicial de un modo prácticamente idéntico a como, dentro de sus mucho más limitadas posibilidades, lo hizo el Partido Popular: maniobrando y presionando desde fuera al tc con el indisimulado propósito de favorecer que este dictase una sentencia favorable a las pretensiones jurídico-políticas que sostenía cada cual. Esa fase, que cabría caracterizar como la de las recusaciones, dejó al Tribunal con once magistrados para juzgar sobre el recurso del pp, pues una de las presentadas fue finalmente aceptada por el máximo intérprete de la Constitución, pero dio lugar, sobre todo, a que el Tribunal entrase en una aguda guerra interna que, trasladada a la opinión pública casi en tiempo real por los medios de comunicación, favoreció su creciente –y, a partir de un cierto momento, galopante– pérdida de credibilidad como órgano imparcial para la resolución de conflictos de constitucionalidad y contribuyó, en esa misma medida, a preparar la puesta en marcha de la estrategia que iba a caracterizar a la segunda fase del pleito catalán: aquella en la que los partidarios del nuevo texto estatutario se fijaron como objetivo ya no presionar al Tribunal para que les diese la razón, sino negar su legitimidad para hacer cualquier cosa que no fuera confirmar en sus propios términos el texto estatutario.

El oportunismo político de tales posiciones, jurídicamente insostenibles como trataré enseguida de explicar, se pone de relieve si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de quienes las defendieron como algo democráticamente inobjetable no lo hicieron sino cuando comenzó a ser evidente que, pese

a sus previas maniobras, el Tribunal Constitucional no parecía estar dispuesto a dictar una sentencia confirmatoria de la plena constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán.

Fue entonces, y solo entonces, cuando comenzó a arreciar una campaña destinada a negar la legitimidad del tc para cumplir con las obligaciones constitucionalmente conferidas que tiene en España; es decir, para comprobar, cuando así se lo solicita alguno de los sujetos competentes para ello, la adecuación a la Constitución de las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley y para sentenciar, en consecuencia, sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Este pleito político –que no era el mismo que el pleito jurídico relativo a la constitucionalidad de las disposiciones estatutarias, por más que resultara, según acabo de explicar, su directa consecuencia–, suponía plantear en realidad dos cuestiones distintas aunque íntimamente relacionadas entre sí: la de si Cataluña, es decir, su parlamento regional y el cuerpo electoral catalán que había ratificado el Estatuto en referéndum, podían decidir por sí solos el contenido material del texto estatutario; y, vinculada a ella como lo están dos caras de una moneda, la de cuáles eran a fin de cuentas –si es que existían– los límites constitucionales a la descentralización dentro del sistema autonómico español. Ambas cuestiones tenían, a la postre, una importancia general decisiva, más allá del concreto caso catalán, dado que sostener que una comunidad podía hacer el Estatuto que estimara políticamente oportuno sin límite alguno –o, en todo caso, sin más límites que los fijados, en su caso, por las Cortes Generales– equivalía a proclamar que la última palabra respecto a la extensión material de la autonomía dentro de nuestro ordenamiento constitucional correspondía, sin ulterior control posible, a los partidos presentes en los parlamentos regionales y, en su caso, en las Cortes Generales. Algo contradictorio, a todas luces, con las previsiones de nuestra Constitución y con su naturaleza de ley fundamental. Me referiré seguidamente a ambas cuestiones.

Los estatutos también son leyes del Estado

Respecto a la primera no existe duda alguna: la Constitución de 1978 estableció un procedimiento de reforma estatutaria que se basaba en tres principios esenciales: que la eventual modificación de los estatutos se llevaría a cabo con arreglo a lo dispuesto en cada uno, siendo necesaria en todo caso la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica; que en el supuesto de las comunidades autónomas que accediesen a la autonomía por la vía especial (comunidades que resultaron ser finalmente –y en este mismo orden– el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), la reforma estatutaria debería ser, además, ratificada en referéndum; y que las leyes orgánicas en las cuales habría de plasmarse normativamente cualquier reforma estatutaria estarían sometidas, al igual que las demás, al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Los propios estatutos vinieron luego a completar tales previsiones, añadiendo un principio más a los tres que acaban de citarse, al determinar con redacciones casi idénticas que para que cualquier reforma estatutaria pudiera acometerse sería indispensable la confluencia de las voluntades de las Cortes y del respectivo parlamento regional, de modo que sin ese acuerdo aquella modificación no sería realizable.

Tal procedimiento de reforma respondía, en primer lugar, a la desconfianza bilateral con que se construyó, desde sus momentos fundacionales, el sistema autonómico en España: por un lado, la del Estado central respecto a una posible, e indeseable, deriva descentralizadora fuera de control, lo que explicaba que la modificación de los Estatutos no pudiera culminarse sin que las Cortes Generales la aprobasen a través de la correspondiente ley orgánica; y, por el otro, la paralela desconfianza de las comunidades, una vez constituidas como tales, hacía una eventual actuación unilateral del Estado que pudiera ir dirigida a restringir su autonomía, motivo por el cual todas ellas establecieron en sus respectivos estatutos que la voluntad del parlamento regional sería indispensable para poder acometer cualquier futura modificación estatutaria. Pero el sistema de reformas apuntaba también a la existencia de otra desconfianza adicional: la de los grandes partidos de ámbito estatal en relación con la posibilidad de que en determinadas comunidades autónomas –es decir, en aquellas donde desde las primeras elecciones de 1977 los partidos nacionalistas habían demostrado tener una notable presencia electoral (Cataluña y el País Vasco)– pudieran impulsar procesos de reforma que sobrepasaran los límites fijados en la Constitución, razón por la cual se asentó desde el principio un doble mecanismo de control: político, pues, como ya se ha visto, los estatutos serían (también, aunque no solo) normas del Estado, que se aprobarían y reformarían a través de las leyes orgánicas previstas en el artículo 81 de la Constitución; y jurídico, dado que esas normas, al igual que todas las demás con fuerza de ley, estarían sujetas en última instancia al control de constitucionalidad de las leyes que el texto de 1978 atribuía al Tribunal Constitucional. Aunque la Constitución ya dejaba bien clara la existencia de este sistema de controles (pues determinaba, sin ningún género de dudas, que las leyes de reforma de los estatutos eran leyes orgánicas y que las de esta naturaleza podrían ser objeto, en su caso, de control de constitucionalidad), la norma que dio desarrollo a sus previsiones en la materia (la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional) cerró, en fecha tan temprana como 1979,y sin que nadie significativo –ni desde el punto de vista político ni desde la perspectiva jurídica– lo pusiera en discusión. Cualquier posible duda interpretativa que pudiese existir al determinar, en perfecta consonancia con la Constitución, que entre las normas susceptibles de declaración de inconstitucionalidad se encontraban, en primer lugar, “los Estatutos de Autonomía y demás leyes orgánicas”.

Esa previsión –de todo punto indispensable en un Estado descentralizado donde fuerzas nacionalistas, que tienen en su programa la superación del marco constitucional autonómico, han venido desempeñando durante todo el período democrático un importante papel como fuerzas de gobierno en sus respectivas comunidades y como “partidos bisagras” en las Cortes Generales– lo es, además, en todo caso, para dotar a la Constitución de su auténtico sentido como ley fundamental, es decir, como norma en la que se fundamenta el orden jurídico del Estado y que debe ser, por tanto, respetada en sus contenidos y sus límites tanto por los ciudadanos como por los poderes públicos. Sin entender la profunda significación política y jurídica del control de la constitucionalidad de las leyes resulta, en consecuencia, imposible darse cuenta de la auténtica importancia de los elementos implicados en el que he llamado en estas páginas “pleito catalán”. Por eso, y aunque solo sea a efecto de ilustrar adecuadamente al lector sobre la tesis que en ellas se sostiene, será ahora necesario, por unos breves momentos, echar la vista atrás: dos siglos atrás, exactamente.

Bienvenido Míster Marbury

En 1801, el Tribunal Supremo de unos Estados Unidos que casi acababan de nacer, dictó una sentencia (Marbury versus Madison) llamada a ser importantísima en la historia de la Unión y, con el andar del tiempo, en la del derecho occidental. El pleito que dio lugar al pronunciamiento del Tribunal que entonces presidía el gran juez Marshall tenía, ciertamente, muy escasa relevancia material, pero no así lo que se proclamó en la resolución judicial que vino en última instancia a resolverlo: dicho en dos palabras, que las leyes estaban jerárquicamente sujetas a los mandatos de la Constitución y que los jueces tenían no solo el derecho sino también la obligación de no aplicarlas –aplicando la Constitución en su lugar– siempre que contradijesen lo previsto en la ley fundamental. La idea central expresada por el juez Marshall en la célebre sentencia merece ser recordada, porque en ella se resume la clave que hace de la Constitución –de cualquier Constitución– el sostén de un ordenamiento jurídico digno de tal nombre:

Es una proposición demasiado sencilla para ser respondida, o la Constitución controla cualquier acto legislativo incompatible con ella, o que la legislatura puede alterar la Constitución por medio de una ley ordinaria. Entre esas dos alternativas no existe término medio. O la Constitución es una ley suprema, inmodificable por medios ordinarios, o se sitúa en el nivel de las leyes ordinarias y, al igual que esas leyes, puede ser alterada cuando la legislatura deseé hacerlo. Si la primera opción de esta disyuntiva es cierta, entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no constituye derecho; si es cierta la segunda opción, entonces las constituciones escritas son proyectos absurdos, por parte del pueblo, para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente, todos los que han construido constituciones escritas las han contemplado como formando la ley suprema y fundamental de la nación, y por consiguiente, la teoría de cada uno de esos gobiernos debe ser que una ley de la legislatura, incompatible con la Constitución, es nula. Esta teoría guarda una relación con la Constitución escrita y, por consiguiente, debe ser considerada por este Tribunal, como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad.

Pese a la manifiesta evidencia de los principios constitucionales precedentes –aceptados hoy casi sin excepciones en los Estados democráticos que disponen de una Constitución escrita– lo cierto es que la idea dominante en Europa durante todo el siglo xix y hasta bien entrado el primer tercio del xx fue muy diferente: en tanto que expresión de la voluntad general, la ley no podía ser objeto de ningún tipo de control jurídico ulterior y externo al parlamento. Nacido en Francia tras la Revolución, tal dogma acabó por extenderse a la Europa constitucional decimonónica pese al hecho de que la ley no fue durante casi todo el período citado la expresión de la voluntad general, sino solo la de parlamentos elegidos por sufragio restringido. Y pese al hecho adicional y nada irrelevante de que las normas parlamentarias sí estaban entonces sometidas a un control ulterior –político y no jurídico– que no era otro que el llevado a cabo por el rey a través de su facultad para sancionarlas o vetarlas. De este modo, hasta que en el período de entreguerras se crearon en Europa los primeros tribunales constitucionales y, sobre todo, hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial, esos mismos tribunales se generalizaron en bastantes países europeos, lo cierto es que en Europa las constituciones no fueron auténticas normas jurídicas sino meros documentos políticos que quedaban a la disposición de quienes hacían la ley (en una primera fase con el rey que la sancionaba o la vetaba y luego, tras la desaparición de tal facultad de los monarcas, sin revisión jurídica alguna que permitiese comprobar la adecuación de las normas legislativas a los mandatos del legislador constituyente).

Es con esa tradición con la que rompió en España la Constitución de 1978 (después de haberlo hecho previa y, por desgracia, fugazmente la de 1931) mediante la introducción de un Tribunal Constitucional al que, entre otras funciones, se le asigna la de controlar la adecuación de las leyes a la Constitución. Y es a esa tradición, ya por fortuna superada –tradición que, a la postre, concibe a la Constitución como un mero obstáculo para la libérrima voluntad política del legislador–, a la que ahora, con motivo del pleito catalán, ha vuelto a echarse mano para apoyar (como un principio democrático supuestamente indiscutible) que una ley aprobada por el parlamento catalán, por las Cortes y por el cuerpo electoral de Cataluña no pude ser impugnada por nadie ni revisada por nadie, pues cuenta a su favor con una especie de presunción de constitucionalidad indestructible. La verdad es, sin embargo, que, como acontece tantas veces, bajo el velo de argumentos pretendidamente irrefutables se esconden sofismas jurídicos y oportunismos políticos que descubren las verdaderas intenciones de quienes presentándose como campeones de la democracia están dispuestos a ser sus enterradores, si con ello les va bien.

“Nosaltres decidim”: ¿Y eso, dónde está escrito?

Porque la democracia consiste, antes que nada y sobre todo, en el escrupuloso respeto a las reglas de juego por las que aquella se rige, según tales reglas quedan fijadas en las normas que a todos son de aplicación. El pleito catalán nace de la decisión de los partidos que apoyaron el Estatuto aprobado el 30 de septiembre de 2005 en el parlamento regional de sacar adelante un texto que era manifiestamente contrario a la Constitución en muchas de sus regulaciones; y de la posterior voluntad de esos mismos partidos –con la excepción de Esquerra Republicana de Catalunya, que se autoexcluyó del pacto estatutario de 2005 tras la revisión por las Cortes del texto aprobado en Cataluña, y con la irresponsable adición posterior del Partido Socialista Obrero Español– de que el Tribunal Constitucional se limitase a confirmarlo en todos sus extremos, haciendo así completa, irresponsable e ilegal dejación de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas.

Pues bien, en ese contexto, la regla de juego fundamental de nuestro sistema constitucional en materia estatutaria no es otra que la de que los estatutos deben sujetarse a los límites establecidos en la Constitución, de modo que de existir dudas respecto a que hayan o no respetado tales límites –tras ser aprobados o reformados– la última palabra corresponde a quien está legalmente definido como el “intérprete supremo de la Constitución”, es decir, al Tribunal Constitucional. El pleito político sobre el Estatuto catalán, y su progresivo enconamiento, tuvieron precisamente ahí su nacimiento: en la decisión de la mayoría de los partidos catalanes y de las instituciones de la Generalitat, a las que acabó por unirse final e inconcebiblemente ¡el propio Gobierno de España!; de obviar, como si no existiese, esa regla decisiva. Acusar, por ello, de causantes de ese pleito, como con una desvergüenza impresionante llegaron a hacer los defensores del nuevo texto estatutario, a quienes estaban constitucionalmente legitimados para acudir al Tribunal Constitucional (los diputados del grupo parlamentario del Partido Popular, el Defensor del Pueblo o ciertos órganos de algunas comunidades españolas) en solicitud de que se revisase el Estatuto y se declarase, con arreglo a las normas de la interpretación jurídica, si se ajustaba o no a nuestra ley fundamental, no es más que otra forma de tratar de matar al mensajero. Ello no iba a impedir, de todos modos, que quienes atizaban el fuego del agravio territorial pretendiesen, tan santa como cínicamente, ser los únicos bomberos que estaban en condiciones de apagar el incendio que ellos mismos denominaban “desencuentro entre España y Cataluña”.

Pues lo cierto fue que frente a la pretensión prevista en nuestro ordenamiento jurídico de que el tc se pronunciara respecto a la constitucionalidad de una norma sobre cuya adecuación a la Constitución existían muchas dudas en amplios sectores de la opinión política y jurídica española –pretensión que, debe subrayarse, todos los partidos han sostenido en algún momento a lo largo de estos treinta años de democracia, en relación con uno u otro tema, sin ser criminalizados por ello como iban a serlo ahora los recurrentes del pp–, se alzó un principio que acabaría por expresarse, a posteriori, pero con toda claridad en la manifestación celebrada en Barcelona en protesta por la sentencia que el tc acababa de dictar, tras un maratón verdadero de presiones, con cuatro años de retraso. “Nosaltres decidim”, rezaba la pancarta que encabezaba la citada marcha de protesta, lo que permitía comprender, retrospectivamente, qué es lo que había tras el movimiento destinado a impedir que el tc realizase la labor para la que había sido creado y para la que ahora era requerido.

Porque, como ya hemos visto, el principio vigente en España en materia de reforma estatutaria no es el de que los parlamentos regionales decidan por su cuenta, ni siquiera con el control de las Cortes, sino el de que lo decidido por unos y por otras será objeto de control de constitucionalidad cuando así lo solicite quien tiene la competencia para ello. Es obvio que tal control de la constitucionalidad plantea problemas políticos de no pequeña envergadura que han sido tratados por la teoría constitucional con diversas perspectivas y desde el momento en que aquel control apareció. Y lo es también que algunos de esos problemas se ven en el caso del que nos ocupamos, claramente agudizados por el hecho de que la norma respecto de la que se solicitaba el control de la constitucionalidad al tc hubiera sido refrendada directamente por el cuerpo electoral. Pero siendo verdad todo ello, no lo es menos que las reglas son las que son y que no pueden impugnarse cuando en medio del partido alguno de los jugadores teme que pueda perder lo que daba por ganado. El control de la constitucionalidad es una parte fundamental de nuestro sistema constitucional y una pieza clave para el funcionamiento del Estado descentralizado, al igual que sucede en la práctica totalidad de los Estados federales del planeta. Es así y sería difícil imaginar que pudiera resultar de otra manera, pues la disyuntiva, tal y como la planteaba el juez Marshall hace dos centurias, no ofrece duda alguna: o la Constitución controla a la ley (en este caso la norma estatutaria) o la ley puede hacer mangas y capirotes con la Constitución. Siendo ese el dilema no es seguro que el Tribunal Constitucional haya logrado resolver con acierto el pleito (jurídico) catalán, probablemente como consecuencia de su voluntad de hacerlo solucionando al mismo tiempo el pleito político, pese a la evidencia de que no era esa su misión.

Los desconciertos de Doménico Scarlatti

En realidad, iba a ser el propio Tribunal el que, debido en gran medida a sus torpezas, se colocaría en una posición que, en el transcurso de los meses y se superaba con largueza el plazo legalmente fijado para tomar su decisión, se convertía progresivamente en imposible. Roto internamente entre los partidarios de la plena constitucionalidad del Estatuto y los defensores de que aquel contenía un número (mayor o menor) de previsiones inconstitucionales, el órgano situado en la madrileña calle de Doménico Scarlatti dio una primera prueba de estar dispuesto a dejarse caer en las trampas que se le tendían desde fuera para alterar su natural composición. Según se ha visto ya, decidió entrar en el juego de las recusaciones y, más en general, de unas presiones políticas que adquirirían su imagen simbólica más clara el día que, atónitos, los españoles pudieron contemplar en sus pantallas de televisión un hecho insólito: a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega abroncando en un acto público a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Asumiendo tan inaceptable e indigna posición, Casas mostraba así impúdicamente una subordinación que permitía entender lo que a la postre estaba sucediendo en el seno del tc: que los magistrados más cerradamente favorables al texto estatutario no conseguían sacar adelante la sentencia que el Gobierno de España, las instituciones catalanas y los partidos impulsores del Estatuto venían, con mejores o peores modos, exigiendo. Dicho en una palabra, una sentencia que confirmase la plena constitucionalidad del Estatuto.

A eso se reducía, a fin de cuentas, la cuestión. Tanto, que fue esa imposibilidad de conformar en el pleno del tc una mayoría que proclamase que todos y cada uno de los artículos del nuevo Estatuto catalán eran conformes con la Constitución la que dio lugar a que la sentencia se retrasara hasta límites de escándalo y a que se presentasen al pleno hasta un total de siete borradores de resolución que fueron sucesivamente rechazados o, como aconteció con el último –el de la presidenta del tc–, que no llegaron siquiera a ponerse a votación. Pero tras cuatro años de un ridículo institucional que llegó a límites de auténtico bochorno y que terminó por laminar en gran medida el prestigio que el Tribunal había logrado acumular a lo largo de tres décadas, el máximo intérprete de la Constitución consiguió dictar finalmente una sentencia expresiva, sin duda, de todas las presiones a que había venido estando sometido en los meses previos por los defensores del Estatuto, y cuya principal característica podría resumirse diciendo que no es lo que parece.

Que no es lo que parece, en efecto, porque, aparentemente, la sentencia 31/2010, del 28 de junio, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra determinadas disposiciones del Estatuto catalán, podría entenderse como claramente favorable a las pretensiones de los defensores del texto estatutario: 14 artículos anulados, total o parcialmente, de 223 no resulta en principio un mal balance, pese a que entre ellos se comprendan algunos de gran relevancia, como los relativos a la descentralización del gobierno del poder judicial o la definición de algunos de los tipos de competencias que regula el Estatuto. Fue esta apariencia la que permitió al gobierno sacar pecho y defender que la sentencia constituía una victoria sin paliativos de los partidarios del texto estatutario. En su afán por salvar su propia cara, no tanto como político sino como jurista, el Ministro de Justicia, quien fuera en su día uno de los valedores jurídicos del texto y veía ahora seriamente contradicha su pretensión de que el texto era constitucional de punta a cabo, llegó al ridículo de contar no los artículos, sino incluso las palabras que sumaban los preceptos anulados, para constatar así la supuesta mayor rotundidad de su victoria. Sin embargo, pudo comprobarse de inmediato que esta no era tal en realidad al comparar el contraste existente entre la alegría (real o aparente) del Gobierno nacional y la irritación con que la sentencia –¡la misma sentencia!– era recibida por el nacionalismo y el socialismo catalanes.

La razón de tal contraste, que no es difícil de explicar, residía en el hecho de que el Tribunal, además de declarar inconstitucionales (total o parcialmente) los 14 artículos citados, procedía a interpretar otros 27 de un modo que suponía en realidad anularlos de hecho aunque no se hiciese de derecho. ¿Cómo realizaba tan compleja operación el tc? Pues a través de un procedimiento que se repetía, uno tras otro, en la mayoría de las disposiciones cuya constitucionalidad se condicionaba a sus criterios interpretativos: fijando como única interpretación valida del artículo (o parte del artículo) en cuestión la que resultaba abiertamente contradictoria con la derivada de su literalidad y, consecuentemente, con el evidente objetivo perseguido con el precepto por el legislador estatuyente. Un ejemplo valdrá en este caso más que mil palabras: el artículo 34 del Estatuto, que fijaba el llamado “deber de disponibilidad lingüística”, tenía por finalidad imponer a todas las entidades, empresas y establecimientos abiertos al público en Cataluña, de modo que los consumidores y usuarios de bienes, productos y servicios pudiesen ver así satisfecho su derecho (que el propio Estatuto declaraba) a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua oficial que eligiesen. El Tribunal, aún consciente de la flagrante inconstitucionalidad de tal precepto, no procede sin embargo a declararla y, consecuentemente, a anularlo (de derecho).

Pero lo anula (de hecho) mediante una doctrina, por lo demás inobjetable, que lo vacía por completo del contenido realmente perseguido por la norma: la de que ese deber “no puede significar la imposición a estas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas solo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Por ello, en este ámbito de las relaciones entre privados no cabe entender que el Estatuto imponga de un modo inmediato y directo tal obligación a los ciudadanos. Interpretado en estos términos, el artículo 34 no es contrario a la Constitución” (Fundamento jurídico nº 22). Así las cosas, será la manifiesta voluntad del Tribunal no declarar inconstitucionales preceptos que lo son a todas luces; la que –en esta caso, como en otros muchos– lo lleva a proclamar como única interpretación válida la que de ningún modo cabe extraer de unos preceptos que establecen justamente lo contrario de lo que el Tribunal declara constitucional y prescriben precisa y únicamente lo que el tc estima contradictorio con la Constitución.

¿Por qué tal retorcimiento? Pues por una sencillísima razón: porque la mayoría del Tribunal tratará por todos los medios de reducir el cómputo final de los artículos anulados, para amortiguar así el previsible daño político que su sentencia podría causar a los defensores (partidarios e institucionales) del texto estatutario. La falta de coraje del Tribunal Constitucional lo lleva, por tanto, a dictar una sentencia que, además de no ajustarse para nada a lo que se espera de un pronunciamiento interpretativo (aquel que determina, respecto de una norma que admite varias interpretaciones posibles, la o las que son compatibles con la Constitución) será, sin duda alguna, fuente de una constante inseguridad jurídica futura. Pero ni así logró el tc obtener el resultado perseguido. Y ello porque la durísima (e irresponsable) respuesta de las instituciones de la Generalitat y de prácticamente la totalidad de los partidos catalanes constituirán, al fin, el más rotundo mentís al discurso del Gobierno según el cual el Constitucional habría confirmado en su esencia la constitucionalidad del texto estatutario, cuando la pura verdad es que por vía de declaración de inconstitucionalidad o de interpretación se había procedido a anular (de derecho o de facto) preceptos que afectan al nervio político del nuevo Estatuto catalán: la definición de Cataluña como nación, la lengua, la definición de las competencias, la descentralización del gobierno de la justicia, la bilateralidad, la presencia de la comunidad autónoma en órganos del Estado y la financiación. Otra cosa es que esa anulación de facto, que, por pura debilidad del Tribunal, trata de sustituir a la que el tc debería haber realmente dictado en coherencia con la propia doctrina afirmada por él en su sentencia, tenga en el futuro verdaderas consecuencias, algo sobre lo que, ciertamente, no cabe ser muy optimista.

Y después de la sentencia, ¿qué?

El pleito catalán ha dejado tras de sí, en conclusión, un auténtico reguero de destrozos: entre ellos, un Tribunal Constitucional desprestigiado por completo; un Partido Socialista abducido en Cataluña por el discurso (y las obsesiones) de los nacionalistas; y una práctica política de desafío, por parte de las instituciones de la Generalitat y, en algún momento incluso, por parte del propio Gobierno de España, a las reglas de juego democráticas que han causado un daño a la confianza popular en las instituciones que será difícil reparar. Pero, sobre todo, ha dejado tras de sí la convicción de que la Constitución es, de puro flexible, como un chicle jurídico que admite ser estirada en materia territorial ad infinitum. Solo faltaba para completar este cuadro descorazonador la decisión del presidente del Gobierno de acudir al rescate del Estatuto por medio de la trampa de intentar colar por ley orgánica lo que no ha podido aprobarse por vía estatutaria (la descentralización del gobierno de la justicia) con la esperanza de que ahora nadie –si siquiera un pp interesado en llegar a posibles acuerdos futuros con el nacionalismo catalán– lo recurra. Aunque el fraude de Constitución sería entonces (de llegar a darse el caso) realmente formidable, nada hace pensar que existan ya en España mecanismos efectivos para frenar la voluntad de un legislador dispuesto a superar los límites de la Constitución: esa, a la postre, la gran, y descorazonadora lección del pleito catalán. ~